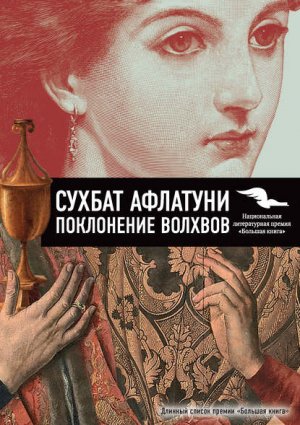

Поклонение волхвов Афлатуни Сухбат

Бисерная подушечка, подарок любящих дочерей, падает на пол.

Арапчата звенят «Турецкий марш».

«Си, ля, соль-диез, ля, до!»

Кланяются арапчата.

«Нет…»

Государь любит свой Народ. И пока Он жив – си, ля, соль-диез, ля, до! – Народ будет благоденствовать; Его народу не будет угрожать отмена крепостного права – единственного права в этой стране (все остальные права – вымышленные, намалеванные, как театральные задники, заезжим декоратором-французом).

Поднявшись и держась за поясницу, Он подошел к часам, нажал на нужный завиток. Си, ля, соль-диез… Перезвоны запнулись. Застыли арапчата. Выдвинулся секретный ящичек.

Он извлек из него шкатулку.

«Я царствую… но кто вослед за мной приимет власть над нею? Мой наследник! Безумец, расточитель молодой… Едва умру, он, он!»

Опять Пушкин. Невозможно думать, дышать: везде Пушкин. И все верно, все точно. Безумец, расточитель молодой, сынок Александр Николаевич спит и видит, как освободить крестьян. «Доказывать не стану я, хоть знаю». Да, Он знает. Он знает, что Наследник это сделает, и это будет конец. Медленная агония, а потом… Потом все рухнет.

Раскрыл шкатулку, извлек небольшой эмалевый медальон.

Женское лицо. Бледность, улыбка, глаза.

«Barbe…» – провел указательным пальцем по поверхности.

Кроме портрета, в шкатулке было ее первое письмо.

С просьбой о помиловании брата. С чего все и началось. Он помиловал ее брата. Он помиловал всех этих негодяев.

Только ради нее.

И еще одно письмо. О рождении в 22 день сего сентября у дворянской девицы Варвары Маринелли сына Ионы.

Девицей, разумеется, она не была, имелся муж, но с мужем улажено. Поднят из пыли, обласкан и отправлен подальше, в степь, к киргизцам.

Иона.

Теплое, избяное имя.

Не совсем романовское, конечно. Романовы любили: Александров, Николаев, Константинов, Павлов. Греческие и римские имена, гармонировавшие с питерскими колоннадами и порталами. Он положил конец порталам. Национальный период, господа. Маковки, тройки с бубенцами, песни о деревьях и их платонической любви.

И – Иона.

И Он – как когда-то его венценосная бабка, просвещенная и суеверная, – тайно приказал составить гороскоп младенца. Прочитав, остался доволен. Созвездия не поскупились на дары: нанесли младенцу «под зубок» сияющих своих кренделей и баранок. Обещал путь к самым вершинам славы.

Хватило бы Ему на это сил и времени.

Ради того, чтобы не допустить революции в стране, Он готов пойти на революцию в династическом порядке.

Он где-то слышал, что изначально «революция» означала вовсе не бунт, а просто круговращение планет. Плавное движение по кругу. Что ж, Он готов стать таким революционером, вернуть Россию на круги своя.

Но прежде Он совершит революцию в международных делах.

Новый, Иерусалимский, Конгресс.

Три монарха в канун Рождества въедут в Иерусалим; три христианских исповедания: Православие, Католичество и Лютеранство. Рождественский ветер плещет гривами лошадей, отблески лампионов заливают дорогу. Чрез Яффские ворота въезжают в цитадель; в лицо – жаркий гул толпы. «Где есть рождейся Царь Иудейский? Видехом же звезду Его на Востоце и приидохом поклонитися Ему». Слышав же это, турецкий наместник Мехмет-Паша встревожится, и весь Иерусалим с ним. Впрочем, Мехмет-Паша, французский прихвостень, к тому времени вряд ли усидит… Монархи приветствуют толпу. Но не задерживаются: скачут в Вифлеем, что ничем не меньше во владыках Иудовых; дорога озарена огнями. «Ты, Вифлееме, земля Иудова» – вот он, Вифлеем, вырастает и пахнет дымом и молоком. И, войдя в Рождественскую церковь, возрадуются монархи радостью весьма великою. И Он, и Франц-Иосиф, и даже этот олух Фридрих-Вильгельм – все возрадуются…

В этой церкви, среди молений, Он и встретится с Ним.

С Ионой.

Как бы невзначай обратит внимание на детское лицо в толпе.

«А что это за отрок?»

Сколько тогда будет Ионе? Два года, три?

«Так вы говорите, убогие, из самой России пришли?»

Паломники кивают, распушась бородами; протягивают Ему младенца. Вспышка магния – на дагерротип для вечности. Он берет Иону на руки. Все переглядываются; впрочем, все знают, что Он любит детей. Лик Младенца с алтаря глядит, колеблясь; колеблются язычки лампад; мерцает над алтарем Серебряная звезда. Потом – конгресс в Иерусалиме, пальмы, журналисты, унижение Франции; все это – под стук строительных топоров: Он начнет перестройку этого азиатского захолустья; академик Тон уже получил задание и погрузился в чертежи.

Из Иерусалима Он вернется вместе с Ионой – будущим спасителем России.

Второе донесение Он соизволит прочесть завтра.

Донесение о неожиданном и пока еще неясном объединении киргиз-кайсацких племен и о каком-то Лунном походе.

Новоюртинск, 21 февраля 1851 года

Медленно догорала зима, дымя слабеющими снегами, намокая оттепелью. На Обретение главы Иоанна Крестителя завела вьюга свою Иродиадину пляску, но к полудню пробилось солнце и весело потекло с крыш.

Дела в крепости шли своим зимним чередом. Николенька работал над чертежом ремонта и перестройки церкви; службы шли пока в боковом приделе, подальше от трещины. В главном, запертом на починку, царил холод и будто слышались даже какие-то разговоры. Говорили, что на Рождество из главного придела доносились тихая музыка и голоса.

Комиссия всю зиму обсуждала наказание за ношение длинных волос. Ночью заседания перемещались за ломберные столики; и хотя выигрывала и проигрывала она самой себе, однако проигрышей сделалось так много, что возникла потребность в деньгах. Комиссии пришлось требовать взятки авансом, в счет обнаружения будущих, пока еще не вскрытых, нарушений. Новоюртинцы откупались из последних сил, на Комиссию стали поглядывать уже криво и без патетики.

– Поскорее бы уж весна! – восклицал Пукирев.

Прихода весны он ждал не из одних поэтических соображений. Весною возобновлялось почтовое сношение; надеялся, что письма и инструкции развеют накопившийся туман.

Остальные известные лица вели себя по-зимнему, то есть никак не вели, а только грелись. Маринелли зевал и терзал гитару. Павлушка после обмера волос был заперт с остальными нарушителями.

Вечером того дня случилась наконец почта.

Город заволновался; заволновался Николенька.

И письмо упало – от Вареньки. Николенька поцеловал конверт.

У Вареньки слегка изменился почерк. Сообщала о рождении сына. Мальчик здоров, а у нее, Вареньки, мигрень, она пользуется льдом. «Обстоятельства потребовали, чтобы я срочно покинула монастырь, где мне делали много добра, но и зла тоже – невольного зла». Снова о сыне, о синих его глазах. «О нем позаботятся». Она бежала оттуда – с тем самым трактирным человеком, Игнатом, ее спасителем, с которым у нее все только платонически, «как в наши времена уже и не может быть между мужчиною и женщиной». Бежали ночью. Или днем, утром, вечером; она расскажет ему все при встрече. При встрече? «Наш театрик вскорости доберется до вашей крепости». Она и Игнат прибились к «театрику». Сменили имена. В том театре как раз умерли двое – муж и жена. Вареньку и ее трактирного платоника взяли, его по реквизиторской части, а ее экстренно вводили в роли. Теперь театр движется по южным губерниям, пробуждая искусством заскучавшую за зиму публику. О ней заговорили, как о восходящей звезде. И снова – о сыне, теперь о Левушке, «нет ли каких от него сведений?».

В роли леди Анны из «Ричарда III» она имела успех. О детях думает ночью, разговаривает с ними, гладит пустоту. Выплывает луна, она смотрит на луну. На луне тоже – ее дети.

Мужа своего, Алексиса, нигде не упоминала и на луне его не высматривала.

«Прощай, милый брат, до скорого свидания».

Он не заметил, как начался снег. Сел за чертежи, не смог, грифель дрожал. Вылез во двор, вдохнул воздух. Как петербуржец, Николенька был воспитан на сыром снежке – здесь снег был сух, как поваренная соль; звонко ступалось по нему.

Спустился к крепостному валу, куда всю зиму сваливали снег, и сделал несколько приседаний, чтобы разогнать кровь по всем закоулкам организма. И принялся лепить из снега сооружение, похожее не то на церковь, не то на смотровую башню фаланстера, о которой все мечтал в Петербурге. Башня тянулась вверх, в сыпучее небо. Пальцы мерзли, сознание было горячим и радостным; он слышал свое дыхание. Башня выходила восточной, похожей на минарет; потом словно сами собой вылепились крепостные ворота, мечеть с арками, называемыми «арками воздуха», щитовидными парусами из пересекающихся арок, с синими сияющими михрабами…

Сам собой возникал город, город с желтым куполом.

– В городе шесть тысяч войска и сорок три пушки, нам ничего не угрожает, – выкрикивали глашатаи слова Наместника. – Городская стена надежно укреплена, гороскоп благоприятен!

Из всего этого жители верили только в благоприятный гороскоп.

Крепостная стена была достроена только подле дворца Наместника. Каждый новый наместник что-то перестраивал в ней, разрушал то, что было построено прежними наместниками, но не достроено, потому что прежние наместники и не собирались достраивать то, что строили. И нынешний Наместник тоже начал строить заново, и тоже не собираясь достраивать, а только исправить то, что построил его предшественник – хитрый, коварный, с бородавкой на носу. Нынешний Наместник отличался от него отсутствием бородавки: он гордился этим и даже заказал поэту стихотворение, воспевающее свой нос и его благородные свойства. Однако сегодня, когда улицы запахли страхом, правитель безжалостно теребил свой нос и ходил по недостроенной стене.

– В городе шесть тысяч войска и сорок три пушки, нам ничего не угрожает. Городская стена надежно укреплена, ров углублен, гороскоп благоприятен!

Гороскоп тоже был нерадостным. Но этого, кроме Наместника, никто не знал. Астролог был отправлен в подземелье, за несообразительность.

Вспомнив про несчастливый гороскоп, Наместник весь сжался и произвел нижнею своею частью один непредвиденный, но весьма протяженный звук. Звук этот, похожий вначале на возмущенное кудахтанье, постепенно перерос в тонкий, жалобный вой. В этом звуке слышалось и воспоминание о детстве в бедном таджикском квартале, о келье в медресе, по которой бродили сквозняки, о побоях от покровителя, которому он был обязан всем и которого больше всех ненавидел. Под конец испускаемый ветр приобрел звучание флейты, словно кто-то поместил благородный инструмент меж ягодиц Наместника. В этом флейтовом звуке слышалась печаль о доходах, о наложницах, мальчиках-любимцах, недостроенной башне и других вещах, которые ныне таяли, как призраки в пустыне жизни… Напев смолк, а сопутствовавший аромат влился в запах страха, плывший по улицам. Ибо многие мужчины и женщины, белобородые старцы и безусые юнцы, почтенные матери и востроглазые девчонки, благочестивые муллы и пара-тройка тайных харифитов, считавших, что Бог есть Буква и ничего более, – многие жители города в то утро произвели из своих расстроенных недр сходную мелодию. У кого-то она вышла более жалостной, у кого-то даже прозвучала как призыв дать отпор врагу. Но самой длительной и богатой оттенками она была, конечно, у Наместника – на то он и Наместник.

Вскоре эти невинные мелодии утонули в грохоте конского топота. Степь потемнела; неслись всадники. Темное знамя с желтой луной двигалось к крепости. Знамя зависло над головами в мохнатых шапках, над мерцающими копытами лошадей; казалось, не его несут, но оно тянет за собою всю армию.

Оглядевшись, Наместник заметил, что свита, с которой он вышел осматривать крепостные стены, рассеялась; что он один и вражеское войско заливает собою степь.

И еще он увидел, как какой-то оборванец карабкается по недостроенной стене.

– О, Повелитель!.. О, Повелитель! Я сочинил! Я сочинил! Воистину это лучшее сочинение о Носе, которое когда-либо писалось в подлунном мире!

Упал в неловком поклоне, выпятив тощий зад. Посыпалась строительная пыль.

– Встань, мой Поэт… Ты написал?

Поэт замаслился улыбкой, глаза сплюснулись до двух кожаных мешочков.

– Читай!

Поэт закатил глаза:

- С имени Творца упоминания

- Начинаю Носа воспевание!

- На лице твоем колонной яшмовой

- Он сравним лишь с Вавилонской башнею!

- Славься, Нос правителя великого,

- Воздух он дает для Луноликого!

- Им вдыхает он масла воздушные,

- Им он удаляет слизь ненужную!

– П-прекрасное стихотворение. – Наместник отер испарину. – Глубокое по смыслу и полезное для нравственности… Что-то нам нездоровится сегодня. Мы пойдем…

Наместник шел по стене; Поэт бежал следом за ним, пригибаясь.

– Прекрасные строки! Я бы посмел… Я бы посмел попросить скромную… Вой, стреляют! Скромную награду за мои труды!

- Нос незаменим при чихе царственном,

- При леченье снадобьем лекарственным!

- Славься же, владелец Носа честного,

- От прыщей и бородавок чистого!

Нагнав, упал, хватая Наместника за полы халата.

– От прыщей и бородавок… Скромную награду за воспевание вашего благословенного носа!

Наместник остановился.

Вытащил голубоватый камень, похожий на жемчуг, – выпал вчера из перстня, не успел передать ювелиру, чтобы вставил.

– Открой рот!

Дыра с двумя-тремя зубами раскрылась.

Положил в нее камень.

Глаза над дыркой наполнились счастьем. Рот блаженно закрылся.

Резь в животе Наместника достигла предела, ноги ослабли, он даже присел, чувствуя, что с ветрами из него вылетит душа.

И раздался страшный грохот.

Это выстрелила единственная пушка крепости, оказавшаяся исправной. Всадники за стеной отхлынули; но тотчас из их роя выставился ствол пушки. Раздался еще грохот; часть стены поднялась и, выдохнув пыль, рухнула.

А по улицам уже неслись всадники, разбрызгивая копытами лужи, которые через час станут красно-бурого цвета.

Волна Лунного похода накрыла город.

Мечети гудели, как ульи, – жители прятались поближе к Богу, как дети под юбку матери. Другая часть выплеснулась через провалы в недостроенной стене, собираясь бежать. Воины крошили толпу на мелкие человеческие брызги, скакали следом, смеялись.

Город с желтым куполом пал, над куполом поднимался дым; в дыме кунжутными зернами всплывали вороны. Во дворце Наместника сидел Темир – предводитель Лунного похода. Рядом сидел его советник – сумасшедший Англичанин.

К вечеру жизнь стала втекать в прежнее, узкое и извилистое, русло. Трупы с улиц приказали убрать. Потом был издан второй приказ: всем жителям жить спокойно и счастливо. Остатки жителей, дрожа, повиновались и начали жить спокойно и счастливо.

Наконец, был отдан приказ о перестройке главных ворот: новой власти тоже не терпелось начать строительство. Впрочем, говорили, что сумасшедший Англичанин был против. «Я вообще не понимаю, для чего Азиатам так хочется постоянно что-то строить, если у них так хорошо получается все разрушать», – думал он, глядя на казнь, начавшуюся на базарной площади.

На огне грелись инструменты, поднимался дым, рядом стоял голый Наместник. «Славься, Нос правителя великого… Воздух он дает для Луноликого!» – бормотал о. Дым лез в лицо, палач колдовал над огнем.

Палач подошел к Наместнику и помахал возле его лица. Безумный крик. Палач быстро склонился над правой ладонью, что-то делая с ней. Еще крик. Палач поднял руку Наместника, показав всем ладонь. Толпа вздохнула, раздалось одобрительное цоканье. Визжащее тело бросили на коня; к коню тут же подскакал один из воинов. «Гони его в Hay-Юрт, к неверным, – пусть знают, что их ждет!» Воин хлестнул жеребца под Наместником, сам помчался следом. Вскоре оба исчезли в недостроенных воротах.

Новоюртинск, 20 марта 1851 года

Театр! Театр! Новость о его приезде растолкала город, согнав остатки зимнего сна. Говорили даже, что приедет сама Пигалицына, наделает фурора и оставит за собой шлейф дуэлей и жертв. Из Оренбурга охладили: Пигалицына лечится на Кавказских водах, но и без нее есть актерки, которые недурны и глубоко проникают в роль.

Для театра решили предоставить зал в Гареме при доме самого Саторнила Самсоновича. Там уже шумели распоряжения, были добавлены свечи и намечен буфет; стулы были выставлены на театральный лад и даже надушены духами – супруга градоначальника желала встретить театр во всю артиллерию своего вкуса.

Сам Саторнил Самсоныч в хлопотах участия не брал. С почтой он получил три депеши и проводил все время с ними, перекладывая их на столе в разном геометрическом порядке.

Первая депеша предписывала создать новую комиссию для проверки предыдущей – той самой, которая нагрянула в Новоюртинск с первыми заморозками; и всё совала нос во все дыры; в этих дырах со временем завязла, раскисла и погрузилась в самосозерцание, столь частое у доброго русского чиновника в послетрапезные часы. Эта комиссия уже не требовала отчетов, а если и открывала рот, то только для полнозвучного зевка. После проверки волос она окончательно прекратила всякие подвиги и избрала тактику заседаний, на которых дремала и вызёвывала постановления.

Теперь же предписывалось создать новую комиссию, причем из местных чиновников, одухотворенных идеей служения Отечеству. Саторнил Самсонович даже крякнул: где их взять, одухотворенных?

Одна кандидатура в депеше называлась: фельдшер Казадупов! Саторнил Самсоныч крякнул вторично, однако кряк этот проглотил и стал приглашать фельдшера, присматриваясь и принюхиваясь к нему. Присматривание явило обрюзгшую физиономию с родинкой, а принюхивание – запах лекарств и табака, приносимый Казадуповым и развеиваемый по комнатам. «Табачная лавка! Табачная лавка!» – вышагивал вокруг стола Саторнил Самсонович.

Подходил к столу и перекладывал депеши в новом порядке.

Во второй депеше говорилось о явлении среди киргизцев некого султана Темира, туманной азиатской личности. Хуже всего, что при нем замечен Англичанин, а англичане – народ такой, что просто, без политики, по степям не шляются.

Депеша призывала «взять срочные меры и не допустить повторения истории с Кенесары Касымовым».

…Кенесары шалил в степи лет десять, с тридцать седьмого года. Нападал то на казаков, то на мирных киргизцев; нападет, начудит и схлынет. В тридцать восьмом налетел на Акмолинский приказ, сжег, поживился пленными – и в степь, не достанешь, один песок поймаешь в ладонь! А Кенесары – снова сгустится, совьется где-нибудь на путях в Ташкент, караваны щупать и откупы из них вытряхивать. Летят жалобы, высылаются новые войска, теснят Кенесары к югу, к Кокандщине, – там тоже на дорогого гостя сети развешаны. Кенесары – ужом, туда, сюда; тесен сделался для него степной воздух. Косматую шапку долой, запросил государя об амнистии. Не хотели в Петербурге этот живой ураган амнистировать, но вступился оренбургский губернатор, расписал Кенесары как прямодушное дитя Природы, «в лице которого Российская корона приобретет…». Вскоре амнистированное дитя взялось за старое. Провозгласил себя ханом да еще потребовал от Оренбурга признания своего ханства. Хотя там его уже раскусили, но выслали посольство: звали на российскую службу и даже земли обещали предоставить. Кенесары все эти посулы слушал, поглаживал колено и молчал. Не хотел лезть в российское подданство и караваны без развлечения и выгоды для себя пропускать. Посидело посольство, поговорило и, прикрыв ладонью кислую кумысную отрыжку, съехало; из Петербурга последовало распоряжение: действовать, «не прибегая к оружию». Стали теснить Кенесары укреплениями, заполнилась степь строительным гвалтом. Заткнул уши Кенесары: застроенная степь для киргизца – что за степь? Степи просторной надо быть, чтобы вольные ветра ни обо что не спотыкались; «а эти русские ее своими строениями пакостят». Плюнул и откатился на юг, снова к кокандцам, на их крепости – которые известно, что за крепости: бугорки земляные. Отбил у них Джелек и Новый Курган и уже к Белой мечети прищуривается. Кокандцы, однако, были не то что русские – посольств не слали и пилюль не подсахаривали: подкрепили против Кенесары горных киргизцев, те захватили Кенесары, башку его буйную отсекли и отправили ее, по восточному этикету, в Коканд…

И случилась это всего четыре года назад; едва Степь успокоилась – опять новости!

– Повторения Кенесары Касымова быть не должно! – говорил Саторнил Самсонович собравшимся у него на совещании.

Собравшиеся кивали, чай остывал; обе комиссии, разбросанные по стульям, истекали дремой.

Стали думать над формулировкою. Кто-то предложил «усилить», кто-то – «принять неотложные меры».

– Господа, господа, предлагаю и то, и другое. И усилить, и принять меры.

– Эк куда загнули! И то, и другое – выйдет ли? За двумя зайцами! Нет уж, извольте что-то одно. Либо усилить, либо принять. Не нужно разбрасываться!

– «Неотложные меры», а не просто меры. Просто мер может и не хватить.

Кто-то начал рассказывать для примера анекдот про зайцев:

– А зайцы и побегут!

– Какие зайцы?

– Все ж таки я, господа, за «усилить». Без «усилить», хоть и с мерами, оно слабо.

– При чем зайцы? Нужно узнать, какое у него войско.

– У кого?

– У Кенесары этого, Темира.

Вплыла супруга Саторнила Самсоновича в чепце, напоминавшем куст розы.

– Сатоша! – надвинулась розами на мужа. – Сатоша, ты обещал все кончать в два часа. Я не могу обладать возможностью готовить зал. Ты, вероятно, хочешь, чтобы, когда прибыл театр, мы имели позор!

– Голубушка, срочное, срочное дело!

Супруга сложила губы бантиком и уселась сфинксом в свободное кресло.

– Только срочные меры, а не просто.

– Танцевальщик танцевал, а в углу сундук стоял…

– Господин Казадупов, дело трэ серьё, а вы водевиль. Степь бунтует, ву компрене, кель последствия это может иметь пур ну?

– Танцевальщик не видал, спотыкнулся и упал!

Фельдшер поднялся, пощипывая родинку. Оперся животом о спинку стула.

– Господа! Господа. С горечью и отравленным сердцем взираю я на наше собрание. Да простит меня высокоблагороднейший Саторнил Самсонович, и да пошлет ему небо всяческих сочных плодов и знаков отличия, ему и супруге его благоухающей, но позвольте, Саторнил Самсонович, позвольте! Где патриотизм? Где корни?

И Казадупов скосил взгляд вниз, сквозь живот, на пыльные носки своих сапог. Прочие тоже уставились на свои сапоги и даже ощутили зуд в пятках – вероятно, признак прораставших оттуда корней. Даже супруга Саторнила Самсоновича, не имевшая сапог, почувствовала некоторое патриотическое беспокойство под юбкой и оправила оборки.

– Позвольте, господа, процитировать на память великого писателя земли русской Николая Зряхова, который есть также и великий философ – впрочем, русский писатель всегда еще и философ, только не немецкого, а живого направления. «Наши воины…» То есть вот именно так: «Наши воины, пламенея истинною любовью к Царю и Отечеству, переходят бездонные пропасти, достигают вершин и, как бурный поток, свергаются долу. И, представ пред взоры смущенного врага, приведенного в ужасную робость, невзирая на выгодную позицию, им занятую, и на пламень многих орудий, изрыгающих смерть, идут на штыках – провозглашая победу Царю Русскому! Бросают к его стопам лавры – и просят новых повелений, куда еще им парить для наказания врагов…»

- Иль забыли вы, что грозный

- Наш трехгранный русский штык

- По десятку, коль не боле,

- Вас нанизывать привык?

Последняя фраза была приправлена такой жестикуляцией, что все так и увидели, как мягкие места врагов протыкаются русскими штыками.

А Казадупов все махал руками.

– Совершенно верно – грозный штык! Где, спрошу вас, этот светоносный штык? Где духовность? Везде плевелы. По кабакам и даже по благородным помещениям расцветает пьянство. Везде карты, мазурки, революции; младенцы открыто называют своих отцов дураками и имеют за это поощрения от журналов. А в журналах публикуют одних масонов, только за то, что они ловко пишут в рифму. Свобода – народа, эгалитэ – фратернитэ. Эдак каждый может. Содом – друа-дэлём![8] А знаете ли вы, господа, что писать в рифму масоны придумали?! Сам вот этими вот глазами читал в одной почтенной книге. Когда их тамплиеры в Крестовый поход в Палестину ходили, то тамошние ассасины обучили их содомской моде и писанию в рифму. А до того никакой рифмы не было, и на супружеском ложе дисциплина и порядок. Потом об этом масонстве доложили Филиппу, королю, и он, как человек Средневековья, велел всех масонов и тамплиеров сжечь. А что толку жечь, зараза уже по журнальчикам расползлась, теперь все французы уже масоны. А раньше никакой рифмы не было, и русские былины были без нее, и Илья Муромец, и всё без рифм, однако ж татар прогнали. А теперь зато, извиняюсь, просвещение и Содом друа-дэ-лём, и Смирдин ложит в карман себе миллион. И когда на нас новый Чингиз-хан со своим игом идет, потому что этот Темир и есть Чингиз-хан, о котором англичане давно в газете печатали, мы, вместо того чтобы поднимать дух и вдохновляться примерами, занимаемся мишурою!

– Однако… – пошевелился Саторнил Самсонович. – Что же вы предлагаете?

– Я предлагаю. – Казадупов выкатился из своего места и сквознячком взлетел на подмостки. – Я предлагаю…

Было заметно, что ничего предлагать он и не собирался. Но тут, словно получив озарение, выкрикнул:

– Высечь!

Новоюртинск, 21 марта 1851 года

– Нет!

Маринелли, глядя на Николеньку, улыбнулся дымящимся ртом.

– Посуди, Николя, как я мог протестовать? Казадупов всех убедил. Так что высекут. И Волохова, и остальных волосатых.

– Где он сейчас?

– Павел-то? Бог его знает. Не суетись. Проведут сквозь строй, русский мужик от наказаний только хорошеет… Ты это куда? Ну и к кому ты сейчас побежишь? Кто тебя станет слушать? Ну и иди!

К городу подъезжали четыре повозки.

В трех сидели люди; в одной помещался реквизит, платья и отрубленные головы. Все это было увязано в баулы; на баулах дремал бывший трактирный человек Игнат.

Этот был тот самый Игнат, который выходил прошлою зимой полумертвую Вареньку: купил у аптекаря немецкую пилюлю, окропил святою водой и давал больной. Та через несколько дней пришла в сознание и стала осматривать окрестности. Осведомилась слабым голоском, где находится. Игнат, глубоко дышавший, подал из угла голос: «В городе Змеюкинске!» То ли от громкости ответа, то ли от меланхолии, заключенной в названии города, с больной случился приступ. Смеялась и рыдала; Игнат топтался возле нее с бесполезной чашкой воды, которую Варенька отвергла. Вообще первые дни она гнала его от себя; потом вдруг потеплела, что-то поняла про него. А он сидел, гнилым зубом улыбался, а так, если не зуб и не щуплость, то и на таких охотницы бывают. Только было наладился разговор – является процессия в мундирах, целуют Вареньке ручку и увозят в сумерки. Бросился за ней, а там только карета – цок-цок, – брызнула ему в лицо из-под колес глиной и унеслась. Сколько носился он потом за Варенькой, сколько хлебнул, пока настиг ее – и где? – в монастыре. Лютинский женский монастырь, там и сидела его птица, да не одна, а с птенцом. Другой бы от такого расклада загрустил, а Игнат только радуется, сам себя по лбу хлопает: и как он прежде признаков не заметил? Ходит вокруг монастыря, в мечтах одна Варенька светится, а младенца он себе представляет, как на Владимирской – со строгим лицом и округлыми глазами. Ходит, ждет – может, блеснет личико Вареньки в оконце? Трава у монастыря колышется, падает в нее Игнат и мечтает. А облака кисельные, то просто проплывут, то теплым дождем лицо помоют. Только вдруг – снова та же коляска, которая тогда Вареньку от него увезла, в сторону монастыря летит, пыль завивает. Вскочил Игнат, а коляска – хлоп! – и запнулась о кочку, колесо – вбок! Своих людей не хватило с поломкой сладить, зовут Игната из травы: эй, подсоби, что там развалился?! Игнат и подсобил и так с хромой коляской в монастырь попал. Там коляска произвела переполох, сама игуменья снизошла к гостям, а гости – те же, которые и в трактир к Вареньке являлись: в мундирах. Игната на кухню отослали покормиться, он выюркнул и – пока весь монастырь вокруг кареты топтался – шмыг в кельи. Тут на счастье Вареньку и увидел – в черном платьице. Заметила его, заалела: «Увези!» А у него язык не шевелится. «Увезешь?» С такой силой кивнул, чуть головою об стену не треснулся. Только неподалеку дверь скрыпнула, Варенька Игната – за руку и втянула в свою келью. Шаги зашумели, в дверь стукнули. Тут Игнат сам сообразил: закатился колобком под Варенькину постель, занавесился; Варенька сверху села. И зашли те самые гости, которые прибыли на поломанной карете, и стали говорить с Варенькой по-французски. Игнат весь напрягся, чтобы разговор понять, французский для него дальше трактирного лексикона – мерси да гранд-мерси – темный лес; понимает только, что Варенька в большой тревоге и ножкой по полу стучит. Гости вышли; Варенька зарыдала, а он еще думал, что это только русскою речью женщин до слез довести можно, а от французских слов они только улыбаются и подмигивают. Тут он голос снизу подал: «Варвара Петровна! Не рвите душу, скажите, что хотят-то от вас?» А она аж подпрыгнула, забыла про гостя под собой. Отдышалась, заглянула заплаканным глазком: «Сына моего хотят от меня забрать, а меня здесь навечно заточить». В ту же ночь они бежали, а потом – театр, Варенька сделалась Верой Никольской, он по реквизиторской части, платьями, кинжалами и отрубленными головами заведует, работа несложная, только за головами глаз да глаз, все так и норовят хоть одну на память оставить…

Из этих мыслей Игната вывел стук копыт. Выглянув, увидел всадника, видом киргизца. Степь была в мелких, отцветавших тюльпанах. Потянувшись, Игнат упал обратно на свои баулы. Но сон уже был развеян, он выглянул, стал вщуриваться в юрты вдали, в две-три русских избы; возле них выстроились собаки, готовясь при приближении возков обдать их лаем. Возки обогнули холм; город выкатился на них в деловитых утренних дымах; лошади, предвидя себе скорые каникулы, побежали быстрее. Игнат стал искать гребенку: хотелось въехать в город кавалером, а не трактирною вороной.

– Вон! – кричал Саторнил Самсонович. – Поди вон! И слушать ничего не желаю!

– Но за одни только волосы подвергать личность телесному наказанию… – не отступал Николенька.

– Не твоего ума дело! Не твоего ума!

Инцидент завершился для Николеньки плачевно. Он был взят под стражу и посажен на трое суток на гауптвахту. Если бы его вели по Оренбургской, он бы мог увидеть возки театральной труппы, бегущих за ними детей, лающих собак; даже заметить быстро выглянувшее лицо Вареньки. Но его вели другой, второстепенной улицей, которую так часто переименовывали, что каждый называл ее так, как хотел.

Алексей Карлович Маринелли уже знал о прибытии театра.

Он стоял на плацу; ветер выдувал из глаза холодную слезу. Рядом приплясывал с табакеркой Казадупов, оглушая плац иерихонским чихом.

– Ах ты мамочка моя, ну давай, еще прочистим, надо иметь в носу полный порядок. День-то сегодня какой! Театр приехал! Самого Шекспира, говорят, ставить будут. А Шекспир для ума – все равно что табакерка для носа!

Им обоим, Казадупову и Маринелли, поручили присутствовать на экзекуции. Солдаты были расставлены, шпицрутены заготовлены.

– Хлоп-хлоп – и все! – говорил Казадупов, пряча табакерку. – Нечего тут метафизику разводить, правильно?

Ему явно хотелось зацепить Маринелли беседой.

– Слышал я, драгоценная ваша супруга среди корифеев сцены к нам прибывает?

Маринелли повернул к фельдшеру белое скуластое лицо:

– Это вас не касается, мосье Казадупов.

«Мосье» нарочно выговорил с особой простонародностью.

– Зря, зря, Алексей Карлович. Зря расходуетесь на метание молний. То, что супруга от вас сбежала, это, разумеется, ваши священные семейные тайны. Но вот то, что она теперь, так сказать, собственноручно к нам прибывает… Это уж дело общественное. А вы тут как ни в чем не бывало экзекуцией любоваться собрались.

– Казадупов! – Маринелли надвинулся на фельдшера. – Казадупов, разве не вы предложили эту экзекуцию? Разве не ваша эта идея?

– Понятно, понятно… Только зря вы насчет того, что экзекуция – моя, как вы выразились, идея. Меня тогда на собрании не так поняли. Я ведь употребил тогда это слово в виде аллегории. И имел в виду некое нравственное наказание, для поднятия нравственного же духа. Говорил о шпицрутенах просвещения, бьющих по грязным спинам нашего невежества. О духовном, о нравственном ремне, который необходим нашему человеку. Поскольку, дорогой Алексей Карлович, шпицрутен, в смысле – материальный, физический шпицрутен, который сейчас вон из того ведрышка достанут, есть немецкая вещь и неорганическое принуждение над русской душой, против чего я как патриот протестую. Вы же даже не знаете, что я целую патриотическую философию сочинил! Первую подлинно русскую философию! Рассказать ее вам – вкратце, для взаимополезного коротания времени, а? Изложить-с?

Стали выводить наказуемых. Один, второй. Третий. Голые по пояс; один кашляет. На груди – почерневшие от пота крестики. Маринелли отчего-то стал гадать, снимут с них сейчас эти крестики или нет, в них сечь будут? На каждом крестике – по одному раскинувшему руки человеку, в существование которого Маринелли никогда не верил. Но ему казалось это неудобным, неприличным, что этот человечек с крестика, болтаясь на грязной солдатской груди, будет наблюдать, как совсем рядом с ним лупят розгой, совсем рядом с той цепочкой, на которой он повис, словно в воздухе.

Последним вышел Павлушка. Заметив Маринелли, улыбнулся ему. Или Казадупову. Дурак. Иванушка-дурачок!

На груди Павлушки тоже темнел крестик – но странной формы: с лучами.

Низко плыло, разваливаясь, облако. Ветер бросал в лицо песок, запах дыма из татарских домов, где по случаю праздника Навруза жарились парадные кушанья.

Казадупов развертывал свою философию.

– Идея моя, Алексей Карлович, основывается на двух научных фактах. Каждый народ, каждое племя производит две вещи. Во-первых, производит себе государство, то есть свою внешнюю неорганическую оболочку. Во-вторых, рождает внутри себя дух, душу – органическое начало вроде слизи и нервных волокон. Так вот, есть народы, которые одинаково способные и к неорганическому, и к органическому творчеству, то есть и к государственному, и к душевному. Таковы счастливые, биологически полноценные племена. Но некоторые народы способны только к одному. Либо по своим историческим обстоятельствам они развиваются только в одну какую-нибудь сторону. Иудейское племя, например, оказалось у себя на родине совершенно неспособно к твердой государственности, и оттого все его народные соки ушли на органическую деятельность, на религию и ученость. Или господа немцы, не сумевшие воспитать свою государственность дальше мелких княжеств или самодурствующей Пруссии – тоже не великой, если взглянуть на нее географически…

Стали выстраивать, раздавать розги. «Для чего я здесь?» – думал Маринелли – но глаза его, жадные южные глаза уже впились в стройно стоящие ряды, в подтянутую фигуру барабанщика, в тела казнимых. Звенело от избыточной синевы небо; ливень солнечного света извергался на голые торсы, которые через несколько минут будут рассечены кровавыми полосами. «Я должен остановить это…»

А сбоку – табачным шепотком Казадупов:

– …Если народу не удалось осуществить свою неорганическую миссию – то есть создать цельное государство в отведенных ему географических пределах, то это еще не значит, что он замкнется на одной органической, духовной деятельности. Нет, многие народы в таком положении начинают озираться вокруг и искать другие, еще менее расторопные по части государственного начала племена. И вот тут лежит главная аксиома моей философии. Слушайте! Наше Отечество и есть печальное место, где те племена, чья неорганическая функция не смогла осуществиться, постоянно внедряют свою государственность, лишь слегка прикрывая ее разными русскими фразами. Но как только у них возникает возможность воплотить ее у себя, в своей природной земле, сразу теряют к Руси вкус, бросают начатую здесь неорганическую, государственную деятельность, ввергая все в хаос. Обозрим коротко историю российскую…

Палочки застучали, вначале медленно, потом быстрее, еще быстрее. Над плацем, над бритыми затылками, над голыми, неготовыми к боли, спинами; над головой Казадупова понеслась дробь. Всколыхнулись птицы. Палочки вдруг замерли – и застучали медленно, отчетливо выщелкивая каждый звук, словно сами были шпицрутены, а барабан – повинною спиной. Тра-та-та-та. Тра-та-та-та. Первое тело было втолкнуто в длинный ряд; просвистел первый удар. Маринелли вздрогнул. Тра-та-та-та!

– Вам, Алексей Карлович, безусловно, известна эта легенда о призвании варягов. То есть не легенда, а прямая быль, поскольку именно эти древние скандинавы, не имея тогда государства по причине скудности своих земель и непригодности их для цивилизации, принялись «править Русь» – вводить на славянских землях, заселенных вчерашними скифами, свое представление о порядке. Все эти Ольги, Игори, Олеги – все это скандинавские, нордические имена; самая идея государства пришла тогда к нам как северная, рассудочная идея. Так явилась Киевская Русь – скандинавская государственная схема, расцветшая на тучных почвах русского юга. Чего не хватало ей? Только религии, ибо религию как органическое, духовное начало варяги привнести не могли, – они сами не обладали ею, сами были язычники. Отличие их язычества от нашего славянского было лишь в большей рассудочности и отвлеченности, о чем свидетельствуют их эпические песни. Религию – православное христианство – они заимствовали у греков, византийцев. Это было высшею точкою Киевской Руси, воплощенный, так сказать, «путь из варяг в греки», использовавший славян, руссов, лишь как временный исторический матерьял. Однако затем скандинавы стали преуспевать в неорганическом государственном творчестве у себя на родине; развилась Швеция, и весь неорганический скандинавский гений сосредоточился в Швеции, оставив Русь в небрежении, за которым последовали княжеские распри, раздробленность и подчинение татарам…

Первые удары были незлыми; стегали нехотя, по обязанности. Но и от этих осторожных, почти сострадательных ударов спины вздулись, опунцовели; лбы покрылись испариной. А барабан все подбадривал; постепенно удары пошли правильнее, злее – солдаты входили в раж. «Как шаманы под звуки бубна», – думал Маринелли.

– Однако татары вскоре оказались неспособны сохранять примитивный плод своего неорганического гения – Золотую Орду. Орда, раздираемая восточными интригами, теснимая Тамерланом, дряхлела и распадалась, а татары переходили на службу к тем самым русским князьям, которых еще вчера гордо угнетали. И государственный гений татарства, с упадком Орды, возродился в Московском царстве. В отличие от варяжского, рассудочного духа, пришедшего к нам с Севера, это было деспотическое дыхание Юга; когда к Московскому царству отошли почти все прежние земли Орды, дух этот укрепился вполне. Однако, как и с варягами, долго это не продолжалось; как только стала усиливаться Турция, где татарским, тюркским началом был окончательно подавлен прежний греческий элемент, вся неорганическая энергия татарской государственности устремилась туда. Русь же снова – после Ивана Грозного – погрузилась в смуту, отягчаемую вдобавок наплывом беглых греков, которые, потеряв государственность в Царьграде, попытались осуществить ее атавизмы у нас. Эту работу облегчало им наличие на Руси византийской церкви – они воспользовались церковью, желая предать ей неорганическую, государственную силу и тем самым сокрушить ветшавшие остатки татарской идеи. Отсюда проистек наш раскол; отсюда все притязания патриарха на равенство с царской властью, отсюда «Москва – Третий Рим» и византийская хитрость, синтезированная с татарским невежеством. Такою застал Русь Петр…

Удары уже сыпались со всей яростью; семь кровавых тел извивалось под ними. Барабан захлебывался; небо пылало синевою. Внезапно на колокольне, высверкивавшей вдали крестом, забили колокола – день памяти святителей Кирилла, епископа Катанского, и Фомы, патриарха Константинопольского. Руки со шпицрутенами остановились; осекся барабан. Солдаты крестились, не глядя на окровавленные ими тела. Ветер трепал взмокшие волосы, усы, холодил слипшиеся от пота ресницы. Кто-то из наказуемых стонал; некоторых поддерживали товарищи – только что хлеставшие их.

– При Петре на Русь хлынули немцы; татарский и византийский элементы были почти смыты этим наплывом. Заскучав в своих мелких княжествах, немцы принялись устраивать свою неорганическую жизнь здесь, проникая во все складки государства и перерабатывая их по-своему. Таково было новое направление – направление с Запада, материалистическое и торгашеское. Немецкий ум – ум мелкого лавочника, конторщика. Русь обратилась в контору – огромную контору от Балтики до Берингова моря…

Колокола отгремели; удары посыпались снова. Маринелли смотрел, как завороженный, на свистящие удары шпицрутенов, на конвульсию барабанных палочек и вздрагивание тел. Над кровоподтечными спинами уже кружились мухи, наполняя воздух густым благодарным пением. По спинам текли ручьи крови; крестики были тоже в крови. «Какая же я сволочь, – повторял Маринелли про себя, как заклинание, – сволочь, сволочь». Он выкликал свою совесть – сквозь барабанный звук. Камлал, бормотал себе оскорбления, обнял ладонью шею – будто поправляя ворот, – стал душить ее холодными, мокрыми пальцами. Ему даже захотелось, чтобы их секли обнаженными, чтобы было – как на стене Сикстинской капеллы – лес корчащихся тел. «Какая же я дрянь!»

«Дрянь! Дрянь!» – бодро отстукивал барабан.

– Только долго это длиться не будет. Сейчас уже заметно объединение Германии в крупную державу – немецкий государственный дух вскорости будет там затребован во всей свой полноте и покинет матушку Россию. Значит, чрез несколько десятилетий, как только неорганическая хватка германства ослабеет, нас снова ожидают смуты и мятежи. И здесь нужно не упустить момент. Здесь нужно, наконец, обратиться к своей собственной, русской неорганической идее. К русской государственности, которая все эти века вызревала, но которая каждый раз отступала перед натиском гордой иноземной воли. Я говорю о русской общине, которая есть наше государственное зерно. Но прийти к этому мы сможем только через очищение. Только через очищение. Потому как даже вот эта вот экзекуция, кровь, и все эти негуманные и нецелесообразные с точки зрения немецкого духа поступки, – это есть возвращение к нашему общинному… К нашему корневому, когда не внешнею силой, но сами друг другом… Алексей Карлович! Голубчик, что с вами?!

Кто-то из окровавленных закричал – завыл воем. В эту же секунду горячий спазм пронзил тело Маринелли – спазм совести, высшего наслаждения, даруемого высшим самоуничижением. Алексис покачнулся, не отрываясь восторженными глазами от экзекуции, сделал шаг… Экзекуция остановилась. «Продолжайте! – крикнул Алексис. – Ну!» И он замахал руками, как дирижер.

– Вы перегрелись, Алексей Карлович, – теснил его в сторону фельдшер. Потом бросился к стонущим телам. К первыму – Павлушке: склонился над ним, что-то говорил. Павлушка в ответ шевелил губами, благословляя людей, птиц и лилии полевые…

Новоюртинск, 22 марта 1851 года

Давали «Короля Ричарда III».

– Десять свечей для освещения сцены, – говорил Андрей Яковлевич, антрепренер, маленький круглый человек с водевильными усиками. – Сколько, говорите, они дали?

– Всего пять, – отчитывался Игнат. – И то, говорят, из милости.

– Пусть подавятся остальными вместе со своей милостью. У нас не театр теней, скажите им. Впрочем, если они сами хотят сидеть в темноте… Это что такое?

– Это свечи. Которые они дали.

– Это? И что, они еще и горят? Дают свет? Удивительно. Ампосибль! Из чего они, интересно, изготовлены? Держу пари, из тех самых верблюжьих лепешек, которые мы видели там в степи. И этим они хотят освещать Шекспира! Нет, нам следовало бы сразу уехать отсюда – пусть им их киргизцы ставят спектакли…

Андрей Яковлевич швырнул свечи на пол.

– Так и хочется вытереть после них обо что-то руку… Подай вон тряпку. Нет, не эту! Эту, я сказал. Игнат, ты спишь. Ты живешь во сне.

– Я не сплю, Андрей Яковлевич… – говорил Игнат сквозь зевок.

Предыдущим вечером был большой ужин у градоначальника в честь служителей Мельпомены; вино было плохоньким, но после двенадцатой или пятнадцатой бутылки взяло количеством. Одушевляла вечер супруга градоначальника, украсившая для того свой чепец разноцветными лентами и замазавшая седины французскою краской. Весь вечер она шутила и если замечала, что ее шуткам не смеются, смеялась первой и тем давала пример. По мере увеличения числа бутылок ее шутки стали встречать больше веселья, а наряд и манеры – некоторое даже восхищение. Она, со своей стороны, также не отвергала ничьего фимиама и порхала, наслаждаясь своим гостеприимством и умением поставить беседу.

Одна Варенька была печальна и задумчива – впрочем, общественное мнение постановило, что задумчивость ей очень идет, и если бы она, напротив, хохотала и посылала безешки, то это было бы не так приятно. Игнат знал, отчего Варенька бледна – все пыталась разыскать брата и даже справлялась у самого градоначальника, но тот только пробормотал, что солдат Николай Триярский в городе отсутствует… «Где он? Я должна его увидеть». «Увидите, непременно увидите…» – пятился Саторнил Самсоныч, роняя с вилки маринованный грибок. Ночью – плакала, держа Игната за ледяную от волнения руку: «Помоги мне найти его… Он где-то здесь, я чувствую! Поможешь? Посмотри мне в глаза! Ты никогда не смотришь мне в глаза… Ты знаешь, что самое страшное? То страшное, что я сегодня узнала? Здесь мой прежний муж. Да. Чудовище, растоптавшее мою жизнь. Для чего тебе знать его имя? Ты ревнуешь? Посмотри мне в глаза… Нет, не так. Хорошо, его зовут Маринелли, он здесь по каким-то делам, но на вечере не был. Почему его не было на вечере? Не смотри на меня так! Ну что ты сразу опускаешь глаза! смотри, только по-другому. У тебя собачий взгляд, мне от него плохо. Ну что ты…» Он молчал. Она выпустила его руку и растворилась, пожелав спокойной ночи. (Ему – спокойной! Весь остаток ночи будет думать о ней, перебирая в памяти все их редкие и бестолковые разговоры. Такого, как сегодня – чтобы за руку, – еще не было. «Смею ли я надеяться…» – мысленно обращался к ней. Надеяться – на что? На мезальянс она не пойдет: горда, вспыльчива – польская кровь. Еще и Маринелли: муж – не муж, боится его; когда произносила имя – пальчики похолодели. На что же он надеется? Ни на что. Быть рядом; чтобы иногда – вот так – за руку…)

Наутро он уже бегал по театральным хлопотам, попутно пытаясь выведать насчет Варенькиного братца. Никто толком ничего не говорил. Настал вечер; зажглись окна в зале градоначальникова дома, где должны были забурлить шекспировы страсти. Актеры облачались. Ричард натянул горб и строил в пыльное зеркало рожи; Кларенс, от которого пахло так, словно он уже побывал в бочке с мальвазией, ходил, шатаясь и икая, и спрашивал, как далеко отсюда до Лондона… А Игнат поднимал с пола злосчастные свечи, пересчитывал отрубленные головы, заглядывал в зал, где уже набиралась публика. Ударил себя ладонью по лбу: Варенька! Уже дают первый звонок, а ее все не видно!

Она сидела в отведенной ей под переодевание комнатке: кабинетик, заваленный бумагами. Сюда, за неимением лучшего помещения, препроводила ее жена градоначальника, сложила губы в поцелуй и исчезла. В глубине светилось зеркало. Варенька в зеркале была бледна; в тонких пальцах белел платок, кисть другой руки слегка оперлась на лакированную поверхность.

Она должна была играть леди Грей. Хрупкую дурочку; появляется, сопровождая гроб свекра – короля Генриха Шестого. Варенька медленно расстегивает платье – старенькое, вот и два пятнышка на корсете – откуда? Интересно, мучилась бы Анна Грей из-за двух пятнышек на платье? Нет, в ту кровавую эпоху женщины не расстраивались из-за таких мелочей. Платья у этих несчастных должны были быть постоянно мокрыми от слез. А теперь женщины почти разучились плакать, даже в обморок падают как-то неумело.

Варенька освободилась от платья; зеркало тут же – о, зеркала это любят! – выхватило тонкое обнаженное тело. Надела новое – леди Грей. Наштриховав синеву под глазами, прошлась по комнате – проверяла на себе платье. Великовато. Просила ведь, чтоб ушили! До нее в нем играла… как же ее? Забыла. Играла – и умерла; женщины шептали – отравилась, мужчины молчали… Варенька прошлась еще, стуча каблуками.