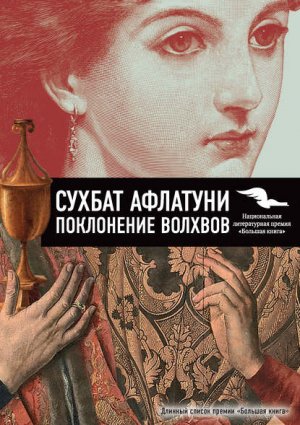

Поклонение волхвов Афлатуни Сухбат

Лазури начала сентября выцвели, снова навалился жар, распустились темные розы пота на мундирах. Николенька маршировал со всеми. Рядом тяжело дышал изгнанный Казадуповым за спирт Павлуша. Он кашлял, заваливался в бисерах пота; один раз лишился сознания. Николенька сам был на грани бессознания; снились качающиеся спины; спины поворачивались, двигались и замирали. Голов на них не росло, или росло, но как-то второстепенно.

И раз на плацу он снова увидел того всадника; приглядевшись, узнал. Тот, на лошади, тоже блеснул сахарным оскалом. Следствием этой улыбки стало освобождение Николеньки от фрунта и переезд, под выстрелы шампанского, на квартиру Алексея Карловича. От переезда Николенька долго отказывался – не хотел отделяться от казармы; но товарищи его сами, почуяв засветивший Николеньке фавор, прогудели: перебирайся; может, и за нас там замолвишь… Замолвить пока получилось только за Волохова: через пару дней Павлушку вернули в гошпиталь.

Началась совместная жизнь. Маринелли в домашнем обиходе держался цинической простоты, разгуливал адамом («Жара-а!») и поощрял к тому же Николеньку; Николенька мотал головой и кутался в халатец. Пытался задать Алексису вопрос о Вареньке – тот отшучивался; потом взрывался слюнями: «Я за сыном ехал, сына хотел видеть я!» – выставлял на Николеньку мокрые глаза, выдавливая сочувствие. Ехал за сыном, а что дальше? Где сын, умыкнутый из-под рождественских гирлянд, сонный, испуганный?

- Кого ты ждешь? По ком, тоскуя,

- Заветных песен не поешь?

- И ноет грудь без поцелуя,

- И ты так горько слезы льешь?

Алексис рвал струны, возводил очи к покрытому мухами потолку. Курил кальян; из алого рта отплывали кольца; глаза, потусторонясь, созерцали Платоновы сущности. (Одна «сущность» приходила: вьюркнула в комнатку накрашенной мышью; Николеньку взглядом попросили выйти на воздух. «А Варенька?» – думал он, щурясь от ветра.)

– Не любишь ты государя, братец…

От «братца» кожа на Николенькиной спине кипела холодными мурашами.

– Не любишь. А ведь это государь меня соизволением своим на эту должность приставил. Из глубин на свет вызволил.

Пальцы – с ухоженными коготками – замерли на струнах.

– Из таких глубин, из таких бездн… Ведь я сына своего в карты проиграл. Сына своего, Левушку!

…Рождественский вечер, купол Казанского; возок, уносящийся по пушистым улицам. Мужчина, пахнущий вином, и мальчик, испуганный, выкраденный из шуршащих рождественской дребеденью комнат. «Aimes-tu ton Papa?»[5] – мужчина склоняется над ним щетиною щеки. «Oui, je t’aime… Mais o allons-nous?»[6] И тень Лесного Царя – за возком…

В этот же день, за много верст от Новоюртинска, в ничем не примечательном городке Лютинске произошло ничем не примечательное событие.

В особой комнатке при здешнем женском монастыре, в лучах теплого света, разрешилась от бремени одна из насельниц обители, сестра Варвара. Как была принята Варвара, несмотря на свою тягость, в обитель, было тайной; прихмуренные брови настоятельницы, матушки Домны, останавливали всякое любопытство и вопросы. Сестра Варвара жила в особой ото всех келье, молилась и клала поклоны, касаясь пола набухавшим чревом. Видели ее мало; видевшие – отметили особую, духовную улыбку и нежность движений.

В назначенный день, едва пропели на утрени «Отверзу уста моя…», качнулась таинственная сестра; вывели ее – в особую комнатку: тсс… Зашелестели над нею; приковыляла повитуха – из своих же. Среди стонов и болей заглянула матушка Домна, внеся нахмуренными бровями в комнату луч строгости; спросила о чем-то сестер, глянула в лицо роженицы; чуть дрогнула сухая ниточка настоятельницыных губ…

Младенец, крупный, басящий, лежал – в солнечном пятне – возле сестры Варвары. А она смотрела на него теплым своим лицом… И вдруг – с каким-то ужасом, как показалось приметившим это сестрам, – отвернула голову от младенца и затряслась бесшумным плачем.

А наверху, в игуменских покоях, матушка Домна, приняв доклад о благополучном рождении младенца мужеска пола, отпустила докладчиц и, шевеля губами, записала короткое, уже сложившееся в ее голове письмо, переписала набело и запечатала перстнем.

Затем младенца крестят – по святцам назовут Ионой, сиречь Голубем. Сестра Варвара слабо кивнет на это имя. Она будет лежать, остывая после родов, заваленная подушками, окруженная шепотами и недомолвками монахинь. Ее ни о чем не спрашивают, младенца пока держат при ней. «Иона, – шепчет сестра Варвара, поднося его к затомившейся груди, – Иона Романов…»

Санкт-Петербург, 3 октября 1850 года

– Иона Романов…

Повторил, привыкая. Прошелся, хмурый и счастливый, по залу.

Он редко заходил сюда.

После Отца зал не подновлялся, краски умерли, от стен несло плесенью.

А Отец любил этот зал. Придирчиво вглядывался в его проэкт. Пока шла отделка, являлся, перешагивая цаплей через мусор. Тенор его звенел под голыми сводами, рождая металлическое эхо. Нашумев, надышавшись известью и гипсом, успокаивался: любил запахи строительства, опьянялся ими. И уносился дальше, рассыпая милости и кары.

Мальтийский зал.

Заплесневелые эмблемы на стенах. Портреты магистров с мальтийскими крестами. Потемневшие виды Иерусалима, откуда Орден был изгнан турками и скитался по Европе, пока не нашел курьезное и временное прибежище в России. Откуда был выдворен при Александре Павловиче, сладчайшем братце.

Для чего Он стоит в этом зале, вдыхая плесень и разглядывая картины?

«Закладка первого монастыря Св. Иоанна и госпиталя в Иерусалиме для помощи паломникам ко Гробу Господню».

«Освобождение Иерусалима и провозглашение Иерусалимского королевства».

«Жерар Блаженный получает папскую буллу на учреждение Ордена госпитальеров».

«Провозглашение Раймона де Пюи первым магистром Ордена».

«Захват Турками Иерусалима и отплытие рыцарей на Кипр».

«Карл Пятый передает рыцарям право владения островом Мальтой».

Наконец аллегорическая картина, намекающая на захват Мальты Наполеоном и спасение Ордена Русским Императором.

Как-то они остались здесь вдвоем. Он и Отец; это случалось редко. Почти никогда, оба немного растерялись. Стареющий ребенок и маленький, пятилетний, взрослый. Масляные лики рыцарей наблюдают со стен. И приходят на помощь Отцу, который безо всякой прелюдии начинает экзаменовать Его, дрожащего, подводя то к одной, то к другой картине. «А это кто? А здесь что изображено?» И сам себе отвечает, увлекаясь и объясняя все жарче. «Иерусалим! Вот на что теперь Мы в священном праве излагать претензию! Понимаете ли вы? Русский Император как верховный Магистр Ордена Святаго Иоанна Иерусалимского! Имеет полное основание, что бы глупец француз ни говорил! Я произведу вас, сын мой, в рыцари Ордена, вы будете освобождать Иерусалим… Станете иерусалимским магистром, вас ждет великая судьба!

И, раздув ноздри, вынесся из зала, оставив Его среди темных картин.

Этот разговор имел лишь одно следствие – Его, юного Великого Князя, наградили мальтийским орденом. Звездою Святого Иоанна Иерусалимского. Звезду мальчику показали и милостиво разрешили подержать. Белая звезда едва умещалась на вспотевшей ладошке, острые края волнующе покалывали. Впрочем, такую же звезду получили и старшие братья. Вообще на Петербург пролился целый ливень мальтийских звезд, все пытались пролезть в «рыцари»… А когда в опочивальню Императора ворвутся заговорщики, великие тени Ордена не смогут защитить своего бедного Магистра. Или не захотят, ведь и душегубцы почти все были из свежих рыцарей, осененных светом колючей мальтийской звезды. Он помнил восковое тело Императора, курносившееся из гроба. Мальтийская звезда, посветив бутафорским блеском над Россией, померкла; фантазии об Иерусалиме – забылись.

Он, однако, помнил.

Помнил и ждал случая.

Он прибудет в Иерусалим. Разумеется, не мальтийским рыцарем – оставим в стороне эту романтику, католицизм, эти плащи и береты и еловые костры до неба в Иоаннов день. Он прибудет туда православным монархом, упованием христианского Востока.

Замысел зрел у Него уже давно.

Он обсуждал его шесть лет назад, во время своего исторического визита в Англию. Потом заручился согласием «мальчика» Франца-Иосифа; после того как Он спас австрийскую корону от венгров, это было несложно. В мае Он затронул эту тему в разговоре со своим шурином, Фридрихом-Вильгельмом IV; шурин пришел в восторг; Он сам, расчувствовавшись, обронил слезу (Его всегда умиляли дураки).

Полвека прошло со времени Венского конгресса – последней встречи четырех держав Священного союза. Франция, лежавшая тогда во прахе, поднялась, приосанилась, завила локон и снова пустилась в международную политику. Да, Он был рад, когда карточный домик Луи-Филиппа разлетелся; Он обронил фразу – для истории, пока что – для газет: La comdie joue, le coquin bas[7]. Увы, следом началась новая комедия. Нация дамских угодников и салонных шалунов продолжала чувствовать себя империей. Нет, настало время собраться всем четырем суверенам Союза и указать Франции ее место, а заодно определить место Турции, этого гнилого яблока раздора.

Для этого Он и задумал новый Конгресс, который пройдет… Да-да, вы не ослышались, господа скептики: в Иерусалиме. Правители четырех империй Священного союза – России, Англии, Австрии и Пруссии – соберутся в канун Рождества на Святой земле, подобно евангельским царям-волхвам, пришедшим на поклонение Младенцу Христу. Что вы говорите, тех царей было трое, а не четверо? Трое будет и теперь; Англия не в счет, в Англии монархия уже давно стала карикатурой. Главное – усмирить Турцию, заставить ее признать особый статус Иерусалима как священного города под протекторатом России, защитницы изнывающих под османским игом христиан. Присутствие трех монархов – вот символ, от которого побегут по европейским спинам мурашки! Впервые после Карла Великого и Крестовых походов Святая земля содрогнется под копытами императоров, явившихся к вифлеемским яслям на защиту Гроба Господня. Но теперь среди них – Император Российский, primus inter pares, правитель одной шестой части суши…

Увы, Франция узнала о Его замысле; закипели интриги. Вначале Париж подговаривает францисканцев напасть на Рождественскую церковь в Вифлееме и похитить оттуда православный алтарь и Серебряную звезду. Французский посланник в Константинополе передает Великому визирю в виде подарка дубликат серебряной звезды и – ноту «от имени всего католического мира». Париж требует ни много ни мало – восстановить католическое духовенство в его привилегиях на святые места времен крестоносцев. К ноте приложен реестр «привилегий»: Рождественский собор в Вифлееме, пещера Рождества Христова – с правом восстановления на прежнем месте новой Звезды. Страна, затопившая Европу безбожием и куплетами, становится великой заступницей католиков. Сам Папа Пий, говорят, был обескуражен такой внезапной набожностью; Его Святейшество долго не мог уразуметь, о чем это ему в экзальтированных выражениях толкует этот плут де Лавалетт.

В мае Лавалетт уже рассекал воды Босфора на трехпалубном «Карле Великом» – еще один намек на крестовый поход. Конечно, в Стамбуле не могли понять столь тонкой аналогии, зато оценили вооружение и оснастку «Карла» – такие намеки Восток понимал хорошо. «Карл» прекрасно просматривался из сераля; султан, вкушавший в золотой беседке свой утренний кофе, говорят, поперхнулся. Через пару часов Лавалетт уже требовал от Великой Порты ключи Вифлеемского храма. Грозил разрывом отношений: если Франция «проиграет это дело», она «может направить в Средиземное море мощную флотилию и блокирует Дарданеллы, дабы обеспечить удовлетворительное для Парижа решение».

Великая Порта задумалась.

Теперь ход в этой шахматной партии был за Ним. Англия выжидала; богословие в международных делах волновало ее лишь тогда, когда начинало сказываться на ставках Лондонской биржи. Австрия, хотя и присоединилась к французской ноте, от дальнейших движений воздерживалась, поглядывая на Петербург. Что ж, Он сделает ход. Он никогда не любил шахмат, но ставить шах Он умеет.

И одной из главных фигур в этой партии станет Его таинственный сын, Иона Романов. «И повеле Господь киту великому пожрети Иону; и бе Иона во чреве китове три дни и три нощи». И когда окрепнет Иона во чреве китове, извергнет его зверь морской, и явится Иона миру, и призовет его Государь, и посадит одесную себя. Или ошуюю – чтобы сразу не слишком возгордился. И да станет править Иона не пасмурным европейским умом, но светлым отеческим обычаем.

Государь еще раз прошелся по Мальтийскому залу, оглядев портреты темных звездоносных рыцарей. «Ничего, господа… В Иерусалим мы и без вашего Ордена доберемся!» И, довольный собой и своими мыслями, зашагал к выходу.

Новоюртинск, 10 октября 1850 года

И Комиссия прибыла.

Утро было, как назло, дождливым и нереспектабельным. Со свежекрашеных заборов и стен текла побелка; выстроенные для встречи солдатики намокли. Намокли представители сословий; намок каравай, несмотря на простертую над ним шинель; превратилась в кашицу соль в солонке. Саторнил Самсонович Пукирев сидел на намокшей лошади и наблюдал, как дождь уничтожает следы его титанических усилий. За спиной поблескивал мокрой медью оркестр.

Один Маринелли уже успел произвести пару экстренных жертвоприношений Бахусу и теперь хохотал и подбадривал публику. За ним – из сырой солдатской толпы – тревожно следил взгляд Николеньки. Несколько дней назад Маринелли получил письмо – и тут же спалил его. Лежал целый день в китайском халате с драконами, выставив на Николеньку грязные пятки. Николенька пару раз глянул вопросительно, но, наткнувшись на пятки, опустил глаза. Под конец дня, устав от родственника, засобирался. «Куда ты?» – «Обратно в казарму». Маринелли рвал на себе халат, плевался, сводил гром с неба. Николенька молча складывал вещи. Еще одна сцена – уже без грома и слюны; Маринелли, сжав Николенькину руку, винился; Николенька душил в себе брезгливость, порываясь стряхнуть с себя родственника и уйти.

Теперь он следил за Алексисом, шатавшимся в седле; что-то сгущалось, и даже ледяные отрыжки ветра не холодили, а только тоскливили.

– Едут! – заорали самые глазастые, углядев на краю земли копошение.

Перевалив через дымящийся от влаги горизонт, кавалькада приближалась.

Саторнил Самсоныч густо вспотел; махнул оркестру:

– Дуйте, братцы!

Братцы запасли в грудь воздуха – и дунули. Услышав произведенный звук, Маринелли заржал; Саторнил Самсоныч глянул на него тоскливо. Тут послышался еще один шум: желая продемонстрировать прирученность здешних туземцев, Пукирев велел нагнать музыкантов из киргизцев и татар. Теперь и они ударили в свои азиатские балалайки – заржали и вздыбились лошади, отродясь не слышавшие такого иерихонского концерта, – а Комиссия уже приближалась, по грязи раскатывалась ковровая дорожка.

Саторнил Самсонович, спешившись, подошел к краю малиновой орожки, как к обрыву; хлеб-соль в руках тряслись.

Вот Комиссия поравнялась со встречавшими…

И пронеслась дальше, шумя, скрипя, словно никто ее не встречал, не раскатывал дорожку, не приветствовал духовыми инструментами. Только Маринелли ловко вписался в кавалькаду и унесся с ней в сторону городских ворот, жестикулируя.

Саторнил Самсонович застыл возле дорожки, отщипывая от бесполезного каравая кусочки, запуская в рот и пережевывая. Штатские и военные власти, депутаты от сословий, офицеры и солдаты – все замерли, вывихнув шеи в сторону умчавшихся. К ногам Саторнила Самсоновича подошла кошка и потерлась о сапог.

– Брысь! – заорал градоначальник, ничего не соображая.

Взяв город с первого приступа, Комиссия рассыпалась по учреждениям. С Пукиревым разговаривала лаконически, со льдинкой в голосе; воцарилась в его кабинете, переставила по-своему чернильницу и пресс-папье и затребовала отчеты.

– Какие? – спросил Пукирев чужим и неприятным ему самому голосом, с тоской глядя на переставленный письменный прибор.

– Сами знаете!

– Не знаю – какие! Не знаю – какие! – кричал Саторнил Самсонович вечером в кругу домашних.

– Саторнил, это есть судьба, – скрипела из кресел супруга.

Ночью сделалось совсем худо. Слуга, высланный в дозор, доложил, что в окне у Комиссии свет. «Не спит, не спит – изучает, – шагал по комнатам Саторнил Самсонович. – А отчего не спит?» Проворочавшись полночи – сбежал, оставив супругу дохрапывать в одиночестве. Добрался до кабинета. Из-под двери выбивалась дымка света; Саторнил Самсонович отер лоб и постучал. Внутри буркнули; истолковав этот бурк в положительном смысле, Саторнил Самсонович просунул голову: «Я… доклады принес». Сощуренные от света глаза округлились: кабинет был пуст. Только возле самого стола сидел мальчик киргизец: трогал пальцем струны на киргизской домре, рядом валялся лук со стрелами. «Ты кто?» – спросила голова градоначальника (тело так и осталось – застывшим – за дверью). «Амур», – ответил мальчик, продолжая ковырять струны. «А-а…» – Саторнил Самсонович нырнул головою обратно. Добрался до постели: «Да, это судьба» – и рухнул в пуховики.

- Посадили Ваню в стул,

- Стали Ваню забирати,

- То ись забривати.

- На плечи кудри повалилися.

- Из глаз слезы покатилися.

- Ох ты, мати, моя мати!

- Подойди, мати, поближе,

- Собери-ко мои кудре…

Санкт-Петербург, 19 октября 1850 года

«Милый сынок Николай Петрович!

Пишет тебе твоя матушка, которая тебе жизнь и ласки давала и деток бы твоих еще мечтала потетешкать, да, видно, не судьба: имела точное сновидение, что закат планиды моей скор – и нужно отринуть суету и устремиться к духовному. Однако помышления о тебе, Николенька, и о сестрице твоей не отпускают меня от мирского; этими мыслями занята целые дни, они есть главные труды и упражнения моего сердца. Ты же пишешь редко, скрываешь, какие у тебя интересы, обзавелся ли покровителями, есть ли у тебя носовые платки, гребенки и другие предметы.

Твое прошлое письмо читали мы дважды; в первый раз утром, в присутствии Папеньки, братцев твоих Ильи Петровича и юного Василия Петровича, малолетней сестрицы Татьяны Петровны, а также Катерины Фадеевны. После утреннего чтения было устроено и вечернее, на котором присутствовали те же слушатели, кроме Папеньки, который выдумал себе боль в ногах, хотя даже младенцы знают, какая эта боль и в какой бутылочке она у него припрятана. Но спешу тебя обрадовать, что взамен пришли Петр Егорович с Прасковьей Стефановной, которых ты не знаешь, но которые порядочные и интересуются тобою, не то что наш Папенька с его ногами. Потому что Папенька твой, которого ты обязан почитать и уважать как священного Родителя, есть un goste; я, говорит, «уже слыхал это письмо и не желаю себе такого повторного удовольствия», – это, Николенька, твое-то письмецо он называет удовольствием в дурном смысле! Не желаю говорить ничего осуждающего о нашем Папеньке, но без его присутствия вечернее чтение вышло даже лучше утреннего, а Петр Егорович отметил, что ты весьма развился в слоге, и Прасковья Стефановна была с этим тоже согласна. Жаль, что ты не знаешь, какие у Прасковьи Стефановны пеклись в прошлую среду вкусные ватрушки: они, вероятно, первые в Петербурге после Императорских. Но Папенька не желает общаться с такими людьми; что ж? мы не в обиде, бог с ним!

Но как подумаю, что ты среди тамошних грубостей не имеешь подобных ватрушек и лишен общения с образованными людьми… Пишешь ты о каком-то Павле, но этот Павел мне подозрителен: лучше, Николенька, не искать дружбы таких людей! Они, может, красиво рассуждают о разных пустяках, но мы ученые и знаем эти рассуждения, они – только красные слова, ибо лишены сердца. И я бы хотела сама познакомиться с этим Павлом, послушать его речи и испытать нравственность. Что касается упомянутого тобою фельдшера Казадупова, то, несмотря на неблагозвучность фамилии, от этого человека веет мудростью и умеренностью привычек; это добрый семьянин, за внешней холодностью его скрывается много чувств, подкрепленных опытностью жизни. Разумеется, Папенька твой при утреннем чтении счел по-другому и смеялся и отпускал афоризмы от одной фамилии господина Казадупова. Но Папенька, как я уже писала, манкировал вечерним чтением и даже не перечитывал твое письмо, хотя я его не прятала, а умышленно подкладывала в те места, где Папенька бывает.

Что касается прибытия в ваши земли аспида Маринелли, то я даже имени его писать здесь не имею желания; это Зверь, выходящий из бездны ради погубления нашего семейства. Ты пишешь, что он запрыгнул в начальство; не забывай, что он – италианец; пусть говорят, что они большей частью дворовые музыканты, и мы их музыку уже знаем! Правда, теперь я на его италианство уже другими глазами смотрю, он сам – жертва своих южных страстей. Музыкою он сестру твою Варвару Петровну пленил; а когда я к нему приехала – он и при мне на гитаре. Если уж я, мать честного семейства, к нему явилась, а он с гитарой, то представляю, какие у него понятия. Но если ты говоришь, что он теперь начальство и в больших связях, то нужно напомнить ему о родстве с нашей фамилией и о том, сколько мы оказали ему благодеяний, которых он был недостоин. Впрочем, про то, что недостоин, ты, Николенька, пока ему не говори, а только изобрази взглядом. А если, как ты пишешь, злодей к тебе проявляет симпатию, то не гнушайся пока этой проклятой симпатией, узнай, куда Ирод бросил племянника твоего Левушку, кровиночку, солнышко мое! Никогда не прошу ему этого, так и передай ему когда-нибудь, только не сейчас – сейчас пока не надо. И вообще передай, что зла на него много не имею, а ровно столько, сколько он, подлец, заслуживает, и молюсь за него и за всех италианцев, чтобы им, шарманщикам, всем хорошо было.

Теперь хочу приуготовить тебя к нынешним обстоятельствам Вареньки. Тебе не нужно втолковывать, как некоторым здешним скептикам, что я наделена каким-то шотландским вторым зрением и имела, по исчезновению Вареньки, ясный сон, являющий ее нынешнее положение. Сон этот пересказывать не буду, скажу только, что Варвара Петровна явилась в нем в виде полевой птицы. Так оно, Николенька, и было в яви! Я тебе уже писала, что в Новгороде поступки ее сделались странны и вызвали толки; начудачив, она исчезла, оставив свет в недоумении. Она не нашла мужа с сыном; что ж? зачем же от этого мутиться рассудком? Вот что должна была сделать: вернуться в родное гнездо, просить совета… Прости, слезы подбираются к глазам! Через три месяца ее обнаруживают больною в убогом месте, среди чужих людей. Какой-то трактирный человек проникся к ней жалостью и кормил, больную, из своих средств: дай ему Бог всех благ, если, конечно, за этой филантропией не скрывалось какого-то расчета. А потом гром с неба: на сносях она! Вот что натворила-то, птица полевая! И я хороша – не углядела, все верила ей, что по хлопотам она носится, а она вот о чем хлопотала! Ох, Николенька, перед глазами темно! Не могу даже буквы писать: уж такою монетою она за се мои ласки отплатила! Позор, полный позор, как людям теперь, как теперь Прасковье Стефановне в глаза смотреть буду, как на улицу выйду, с пятном-то?

И ведь жалко ее; на днях была от нее вестница, немка одна, очень мой ежевичный пирог хвалила и говорит: объявился у Вареньки какой-то незримый покровитель, и Варенька помещена в тамошнюю обитель и ни в чем не нуждается, а денежки, которые я ей послала вместе с письмом, где свои взгляды ей высказала, она мне обратно отослала. А я держу эти деньги и не знаю, что этой немке сказать, а она мой пирог все похваливает. Вот, Николенька, такие у нас обстоятельства. И ты по неразумию нас в несчастье вверг, и Варенька, любимица моя, кинжалом меня дорезала – такова расплата за мое материнство. Думаю, оттого это, что кормилицей вашей была одна чухонка, о ней потом слышала, что лекарка и ведьма; каюсь, не разглядела тогда в ней этих склонностей. Прости, что рассказываю тебе всю эту мелочь; перед глазами туман, Папенька – черствое изваяние, а Илюшенька вчера ноги промочил, не миновать простуды! А Анна Вильгельмовна все просит рецепт ежевичного пирога, не знаю: давать, не давать – еще как она мой рецепт перетолкует; ничего не знаю… Все темно в этом мире, Николенька; все в нем суета и ветер, который дует непонятно откуда. Не выходит из головы Варенькин незримый покровитель; кто же это, какой человек? Не трактирный, наверно. Или здесь иносказание? Раньше-то я хорошо иносказания понимала, а теперь все время только плачу. Прощай, Николенька, не груби начальству, не забывай чесать кудри и чистить себя водою. Держись путеводной звезды господина Казадупова, а Маринелли передай мой поклон, скажи: помнит маменька гитарные ваши серенадки! И тебе, может, протекцию окажет, хотя какая от Иуды протекция – жену сума свел, сына похитил: всё от него, Зверя и музыкантишки! Прощай, Николенька, пиши чаще, тут уже и Петр Егорович спрашивал, нет ли от тебя писем; а я уж за тебя молить буду, пока есть сил и дыхания; не забудь про кудри…»

Новоюртинск, 1 ноября 1850 года

– А на Кавказе холодно и нуль много, – говорил Павлушка. – Смерти много. У тамошних народов главный товар – смерть, им и торгуют. И горы у них. Нет у нас, русских, к горам привычки. У меня каждый день работа была – сказку рассказывать. Пять ночей возле Терека-реки стояли, пять ночей сказки складывал. Сказки были – про то, как одна баба ореха объелась, а ночью к ней домовой на печь залез и стал с ней свадьбу играть. А тут мне один солдатенок говорит: а про трех волхвов знаешь? А я не знал такой сказки, но говорю: «Знаю!» И давай врать, да так ловко, сам себя заслушался… А потом братьев своих и встретил, со звездами. С собой их носят, кто в ладанке, кто за щекой.

Николенька кивнул, потянулся, отхлебнул воды.

Звякнул на дне кружки гривенник.

– А потом наши до самого Ерусалима ходили, до Вивлема-города, и звезду оттуда привезли, которую над самими яслями Спасителя взяли. Там, говорят, время немирное, пусть эта звезда пока в России полежит. А как там утихомирится, может, вернем, где взяли. Привезли, а что делать – не знают, звезда – не овчина. Хранить страшно – отнять могут, и вещь известная; из Ерусалима пишут, что там переполох и большая печаль; а как теперь звезду вернешь, Вивлем-то вон где! Ну и расплавили звезду на части, наделали из нее малых звезд. Где эти звезды соберутся вместе, там Христос и родится, там мы новое, русское Рождество и отпразднуем. А пока к тому готовимся…

Замолчал. Николенька поднял голову, потянулся, послушал ветер:

– Дождь, что ли?

– Не. Дух зимы ходит, траву щупает. Он слепой, сердцем ходит. Куда сердце поведет, туда и он. А осень, наоборот, глазаста, только глаза у ней не для зрения, а для плача, сидит, плачет, справа от нее плакальщицы, а слева – смеяльщицы. Как сама заплачет, так плакальщицы и подхватят. А как перестанет, тут смеяльщицы начинают; только смех у них такой, что лучше уж плач – быстрый у них смех, как вороний: кар-кар. От такого смеха листья жухнут и на баб икота нападает – не прогонишь, хоть кулаком им по спине стучи!

Первые дни Комиссия что-то требовала; обедала вместе с мальчиком-киргизцем, усыновленным ею из филантропии. «Какое смышленое дитя!» – восклицал Пукирев. Мальчика звали Амуром, и он уже умел считать до сорока.

Потом проверка стала стихать, поглощаясь жизнью. Одни говорили, что Комиссией выявлены нарушения. Другие, напротив, что она обнаружила какие-то невознагражденные подвиги и запросила из Петербурга телегу с орденами. Второй слух нравился Саторнилу Самсоновичу больше – хотя бы потому, что сам его и пустил. Только супруга беспокоила: вчера застал ее напевающей романс.

Мальчик Амур разбил любимую чернильницу в кабинете градоначальника. «На счастье, на счастье», – страдальчески улыбался Саторнил Самсонович.

Степь давила холодом, иногда набегал, с бабьим всхлипом, дождик. А Комиссия все не уезжала: зимовать, что ли, собралась? Вечера посвящались картам – играли в старый добрый вист, разбавляя его изредка новомодным преферансом.

«Сто девятнадцать! Сто десятьнадцать!» – звонко говорил Амурчик, качаясь на коленках у Саторнила Самсоновича.

«Сто двадцать, а не сто десятьнадцать, душенька!..» – исправлял его градоначальник и молил покровителя своего, св. Саторнила, мученика Карфагенского, о скорейшем избавлении от прожорливых и детолюбивых проверяльщиков.

– Величаем Те, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже во храм Господень вхождение Твое!

Николенька стоял в церкви. Введение во Храм. Стайка крещеных татар или башкирцев; подле них топтались их бабы в русских платках, повязанных так, словно хотели ими перевязать все лицо. Возле роскошно-пучеглазых икон эти лица казались еще скуластее, монголистее. Все молились. Тепло, по-татарски выговаривая тысячелетние слова. А Николенька – интерьер разглядывал. Церковь в византийском стиле: тетраконх, дыхание ученого греческого христианства, затоптанного османским копытом. Теперь это византийство уже не жгло ему глаз; хоть и смотрелось бутафорией среди киргизско-татарского царства, но – не жгло. Оглядев своды и просчитав в уме, обнаружил неточность строения; надо будет сказать. Обогнул прихожан, подошел к Николаю Чудотворцу, протянул к иконе уже потеплевшую от пальцев свечу. Полюбовался горением. И – к выходу. У выхода запнулся – что-то теплое коснулось плеча. Татары, выстроившись перед иконой Божьей Матери, касались ее – губами и наморщенным лбом.

– О, как я стражду! – орал Маринелли, несясь на лошади по степи.

С вампирской жадностью бросался он на жизнь. Еще в детстве, в темном их доме, выходившем единственным окном на чародейскую Сухареву башню. Он был слаб и капризен и постоянно что-то воровал. Тень от башни наполняла комнату, пахло страхом и лампадным маслом. Его наказывали, его учили молиться по утрам по-русски и по-латински, по старому латинскому букварю, пахнувшему мышами. Он закрывал букварь и слушал, как отец, огромный, как Сухарева башня, ходит по коридору и выдумывает блюда на обед.

Так прошли детские годы и юность; наступила свобода, вместе с ней голод и долги. Он служил, имел нарядный почерк и воздушный переимчивый ум. Правда, и в почерке чувствовалось некое вольномыслие, буквы торопились, не оказывая друг другу никакого почтения. Начальство почерком Алекса любовалось, но в целом не одобряло. Он же тяготился службой; любил прокуренные платья цыганок, газетные сплетни и голубые язычки пунша. Любил – второстепенной частью сердца – свою семью. Иногда замечал сына, Левушку: да, растет, растет… В семью являлся поскучать и помучиться: Варенька ходила за ним, перенося из комнаты в комнату упрек во взгляде. Он привык к этому упреку, вдувал в него струйку табачного дыма, как пчеловод, защищающийся от пчелиных укусов. Мед забирал – ночью. Мед страха, из широких Варенькиных глаз. Потом снова – к цыганам, подпевал баритоном, зарывался лицом в прокуренные, окропленные шампанским юбки.

Отъезд Вареньки в Питер оказался роковым – хотя он сам мечтал употребить отсутствие семьи «во всю клавиатуру». Первые дни так и было: и клавиатура, и глиссандо, и пляски с замиранием в метафизических позах. А потом – уже не помнил когда, дни склеились – начальство потребовало объяснений, и он оказался вышвырнут. Вареньки все не было, он отправил ей письмо, понял: не ответит. Дни катились к Рождеству, в голове была уже одна Варенька, он ходил по комнатам, пиная бутылки, катавшиеся по голым доскам, – ковры уже ушли за долги. Иногда пытался вспомнить Левушку – и не мог; память подсовывала выблядка, прижитого в юности от горничной Феклуши, нечистоплотной и ласковой, или портрет Наполеона в детстве, еще какие-то мордочки. По ночам снова – глиссандо и юбки. Под Рождество квартира стала пустой, как стакан: все выплеснулось из нее – за долги или друзья прихватили; под окнами по снежку прогуливались кредиторы. Пробовал отыграться – alas! – пришлось отвинтить с пальца фамильный перстень. Утром просыпался, лил на лицо остатки шампанского; пытался вспомнить Левушку. Совесть хлестала его крепкими ладонями; от ее ударов было больно и сладко.

Решил бежать в Питер к семейному очагу, отогреться. Бежал ночью; всюду мерещились горящие глаза кредиторов. По дороге укреплялся вином; в Питер въезжал уже полным Бахусом, звонили к всенощной, он покусывал заледеневший ус: «Для любви одной природа…» Нет, он все еще собирался предстать пред своим семейством и даже прикупил в дороге леденцов для Левушки, а для Вареньки приберег поцелуй, который, он знал, ей нравился: чуть ниже ее ушка, глубокий и вдумчивый. Но перед домом Триярских случилась заминка: заметил тещу, Варенькину матушку, отправлявшуюся куда-то со свитой. Стал ждать, когда уедет, – вступать с ней в беседу не имел сил. Теща уехала, легче не стало. Требовалось выйти из повозки, стучать, врать про Новгород. Выйдет Варенька, он, конечно, снова будет оправдываться и даже поцелуй чуть ниже ушка не спасет, да и допустит ли она его до этого ушка? Нет, плеснет холодом и зашуршит юбками прочь – а он останется как дурак с заготовленным поцелуем.

Вот только Левушка… Для него точно не понадобится врать – сыновьям достаточно просто услышать голос отца, взгляд, запах отца, и все понимают: он помнил это по своему детству… Заберет Левушку, отвезет его в какое-нибудь веселое место, а утром они явятся обратно, Левушка уже будет его адвокатом, и Варенька по утрам добрее.

Он позвонил, прислуга его впустила, сообщила, что Варенька в жару, а Петр Фомич почивают. «Прикажете доложить?» – «Нет… А где мой сын?» Левушка сопел в комнате, недалеко от елки. Проходя мимо нее, Маринелли замер: детство, тепло, ожидание подарка (всегда дарили «не то») – все это окутало его на мгновение. Потом сверху глухо стукнуло – Маринелли стряхнул елочные чары и бросился к Левушке. Целовал его, мягкого, слюнявого ото сна, – узнавая.

Потом они мчались по улицам, Левушка был счастлив, но мерз, Алексей Карлович отогревал его остатками рома, и Левушка говорил, что ром «куксается». Это Маринелли помнил, потом стал помнить хуже, обрывками. Помнил, что кружили по городу, и он все обещал Левушке «веселое место», совершенно не представляя, в какое веселое место можно отвезти его ночью, да еще под Рождество. Завернул к двум прежним своим приятелям, одного не оказалось, а второй вышел халдейски пьян и обложил такими куплетами, что Маринелли быстро отъехал, все гладя Левушку по испуганному мокрому лицу. Левушка мерз, хныкал и просился домой, Маринелли кутал его в свою шубу и шептал обещания, тычась то в один, то в другой переулок уже безо всякой цели. «Aimes-Ш ton Papa? – целовал Маринелли холодное ухо Левушки, глядевшее из-под шубы. – Мы скоро приедем… Там будет весело». Когда уже собирался возвращаться обратно в дом, откуда так бесталанно похитил сына, всплыл вдруг в голове какой-то адрес – и повозка понеслась туда, под Левушкин всхлип.

Это было место, где Маринелли когда-то встречал Рождество или так ему показалось. Где-то за Обводным, где кончается всякое регулярное бытие; глухой, пахнущий какой-то выплеснутой дрянью переулок. В соседних строениях не было жизни, либо ее крепко прятали под корою стен; первобытный снег лег под подошву; ни фонаря, одно фосфорное небо над головой. Маринелли долго стучал, стук падал в тишину без отклика; даже собаки не подавали своих обычных реплик. Наконец дверь ожила. Вышмыгнуло в проем лицо и сделало знак следовать внутрь. Маринелли вошел, бормоча какой-то бред о замерзающем ребенке (Левушку нес на руках), называл фантастические имена, которые должны были селиться в этом доме. Их долго вели коридором, Левушка висел на Маринелли, обхватив его шею ледяными ладонями. Завели в горячую комнату, где была музыка и столы. Лица вертелись больше мещанские, но Маринелли, окунутый в тепло, сделался демократом и радовался всему. Левушку от него аккуратно забрали: «согреть, согреть…». Он не возражал; наползло облако похмелья. Слышал женский голос: «Прибыло дитё, дождались светлое!» – и Маринелли тоже обрадовался: «Вот они как Левушке рады»; размякли мысли; даже представилось, что «дите» это он сам, Маринелли, согретый.

Спал он, казалось, немного. Открыл глаза, узрел над собою ослиную морду; морда висела, шевеля пушистыми губами. Маринелли мерз – лежал на полу, в голове гудел оркестр, в ухе засели остатки скрипичного звона. Маринелли потрогал себя, подвигал зрачками; он лежал в пустой комнате на шубе. «Чер-рт! Где это я?» Дернулся, встал на чужие, не желавшие признавать его, ноги. «Эй, есть кто здесь?» Голос разлетелся по пустоте. Шагнул в одну дверь, новая комната встретила его новою пустотой. «Левушка!» Побродил по комнатам, постоял у вечереющего окна. «Сколько я спал? Который теперь час?.. Левушка!» Выбрался на улицу; повозки не было, не было вообще ничего. Переулок был глух; на свежем снегу синели следы копыт, больших и малых. «Какой же я подлец! Какой же я подонок, подонок, подонок!» – твердил он, глядя на следы, строчившие по снегу. Практический смысл требовал опохмелиться; обнаружив, что деньги остались при нем, он отправился в поисках подходящего заведения. Заведение вскорости нашлось, потом еще одно…

Так Алексей Карлович оказался в полицейском участке, где и началась его реинкарнация, доклады о нем в какие-то высшие сферы, чуть ли не к самому Государю, и неожиданное его назначение в Комиссию в дрянной городишко Новоюртинск.

Новоюртинск, 20 ноября 1850 года

С утра ходили по казармам: проверяли состояние волос. Впереди Комиссия с линейками и ножницами; следом остальное начальство. Солдаты, вялые, зимние, хмуро предоставляли головы под обмер. До начала была беседа о головах, о длине волос – одного и трех четвертей дюйма по бокам, согласно Высочайшему Указу. Солдаты молчали, придерживая скулами зевоту.

Начался обмер. В солдатскую голову втыкалась линейка, обмерщик выкликал длину. Если соответствовала, солдата отпускали и вызывали следующую голову. Нарушителей гнали в угол – тосковать; кто-то шепотком молился.

– Ну не верти головой… В каком году последний раз гребень видал? Что молчишь, оглох? Государь ночей не спит, бумагу пишет, а ты волосьями трясешь. Держи, говорю, ровно, линейкой в глаз заеду… Неужто порядок в волосах держать тяжело? Смочил водой, сделал вот так и так – и ходи себе! Ну, сколько у него там? Сколько? А с боков мерили? Иди, что стоишь?.. Твое счастье, чуток больше – был бы среди них…

Толпа нарушителей разбухала; к обеду в ней стало тесно; тот, кто прежде молился, теперь сидел, обхватив голову и временами со взвизгом выдирая из нее клоки.

– В каком году последний раз волосы чесал? А водою пользуешься?

– Пользуюсь.

– Ишь, еще дерзит! Вставь-ка ему линейку глубже… Что дергаешься – больно, что ли? А думаешь, государю не больно видеть, какие у тебя дебри?

– Бирнамский лес! – вывинтился вдруг Казадупов.

– Какой еще лес?

– Это из Шекспира, из Шекспира…

Нового нарушителя толкали в угол, к виновникам. Лязгали ставни; теплился запах страха и горького ожидания.

К обеду поток злоумышленников иссяк.

Комиссия уже складывала линейки, но тут приволокли еще одного.

Даже без измерений было ясно, что волос его не соответствует никаким категориям.

– Павлушка Волохов!

Загорелись десятки глаз. Зашевелилось в углу, где перезёвывали свое горе нарушители. – как шевелится, слюноточа, ад, распахиваясь перед новым грешником.

– В каком году последний раз волосы чесал?

Павлушу потянули в угол, к остальным. Николенька попытался выступить; его затерли. Чья-то ладонь похлопала Николеньку по плечу. Он повернулся, ладонь растаяла; моргнул рядом глаз Казадупова.

– Из Шекспира!

Адская пасть, зевнув, стала медленно закрываться.

«Учение Волхвов, или Рождественников, таково. Святое Евангелие и Книги Нового Завета толкуют иносказательно, то есть ложно. По словам их, все, что написано о Господе нашем Иисусе Христе, Его Богоявлении и Страстях, хоть и истинно, но пока-де не произошло и дано лишь как пророчество. Как говорят некоторые из них, “а Руси, мол, Христос еще не явил чудес своих и не был распят. Ибо если бы был Он распят, то не творилось бы столько греха и неправоты. Произошло пока лишь Его Рождество”».

Казадупов водил пером. Что-то выпытал, сведение за сведением, из дурачка Павлушки; что-то – выдумал.

«Не выдумал, а мысленным взором узрел!»

Тайные общества, ложи и прочие забавы заскучавших от безвременья мужчин… Масонские рукопожатия с прикосновением указательного пальца к пульсу… Интерес к играм народной фантазии… Первые любители русской экзотики двинулись в народ, зажав ноздри и прихватив с собой в виде разговорника собрание песен Кирши Данилова. При первом близком ознакомлении народ оказался грязноватым и поющим печальные песни. Большей частью про деревья: одно дерево любило другое дерево, но не пользовалось взаимностью; песни не про деревья были нецензурного содержания, но пелись тоже печально. Кроме песен, изучатели народа стали наблюдать народные суеверия и беседовать с колдунами. Колдуны помешивали отвар из мухоморов и давали уклончивые ответы. Подустав от мухоморов, лягушачьих лапок и прочих продуктов мифологии, изучатели добрались наконец до русских сект и расколов. Но секты упорно не допускали непрошеных гостей внутрь своего темного организма. Не помогал ни Кирша Данилов, ни выученные при общении с колдунами народные выражения. На изучателей секты глядели исподлобья и отваживали сухим разговором. Священные книги свои предъявлять не спешили и вообще никак не хотели служить науке и изучению самих себя. Иногда, впрочем, какую-нибудь словоохотливую душу прорывало; но тут уж сообщались такие сказки, что изучатели вначале выпучивали глаза, а потом начинали их скептически щурить. «Везде наши братья, по всей земле, – божился словоохотник, – и среди писарей, и даже среди министров! И сам Государь – они тоже нашего согласия… Не веришь, что ли?» Некоторые из изучателей верили. Не про Государя, конечно, и министров, а про невидимые, оплетшие всю Россию щупальца. Это уже не сушеные лягушачьи лапки, это – политика!

Дописав, Казадупов взлетел перышком и закружился по комнате. «Танцевальщик танцевал…» – напевал Казадупов, делая пируэты и сбивая пузырьки с лекарствами.

Треснул левый свод церкви.

На старосту Вакха просыпалась пыль.

– Ну вот, гляди, гляди, – говорил Вакх, водя вечером Николеньку под треснувшим местом.

Маринелли дожидался Николеньку на улице; в церковь не входил – из-за приступов атеизма, которым страдал с детства. Стоял, пускал пар, считал ветви на деревце у ограды.

Николенька разглядывал подделки под Византию, под теплый средиземноморский цветок, пересаженный сюда щучьим велением. Храм Святой Софии, Премудрости Божией. «Премудрость возглашает на улице и на площадях вопиет». Вопиет теперь посреди киргизской степи. С треснувшим сводом. Утонченный Восток посреди Востока полынного, кочевого, с запахом конского пота.

Вспомнил, как читали на пятницах Виссариона Белинского: «Утверждают, что Европа чахнет и что мы должны бежать от Европы чуть ли не в степи киргизские…»

Рядом, около свечей, оглаживал калмыцкую бородку Вакх.

– Вечер уже, не видно ее, трещину. Придешь завтра ее смотреть?

– Приду, – кивнул Николенька. – А кто церковь расписывал?

Небо со звездой. Пещера с людьми и животными. Старик спит. Женщина показывает гостям дитя. Трое гостей, лиц не видно, осыпались.

Ветвится трещина.

– Инвалид один. Его двое туда втаскивали, наверх, и держали за ноги, пока он там мазал. Он ангелов хорошо писал, похоже. А святые у него все на одного нашего капитана похожие. Он тогда по дочери того капитана сох, вот, видно, хотел будущему тестю угодить. Ему и отец Геннадий говорит, нехорошо, что такое сходство; святые-то все-таки не капитаны! А тот знай себе кисточкой: у святых, говорит, бороды; а капитан каждое утро бреется, вот так!.. А что, правда, Павла за волосы высекут?

Санкт-Петербург, 14 декабря 1850 года

Государь знал толк в почерках. Ценил красоту буквы. Не одобрял сильного наклона: наклонные буквы казались ему спешащими куда-то, а букве спешить не положено. «Европейская мода, – думал Государь. – Все у них, европейцев, спешит». Делал логический вывод: «От наклона букв – наклон в мыслях».

Доносы читать пока не стал, оставил на сладкое. Подписал несколько мелких бумаг.

Высочайше утвержденное положение о Дагестанском конно-иррегулярном полку. «Государь Император, в 14 день сего Декабря, утвердив сие Положение, Высочайше повелеть соизволил…»

Буквы скакали вбок, как сам Дагестанский конно-иррегулярный полк. Впрочем, какой еще регулярности ждать от Дагестанцев? «В полдневный жар в долине Дагестана…» Слишком много гор. Где горы – там кончается регулярность.

«Муллы и Лекарь из туземцев определяются из лиц аварского племени, известных усердием и преданностью Правительству».

Муллы и Лекарь… Всего один лекарь. Не хворают они, что ли? А мулл – мулл, наверное, много. Для чего же их много? Толкуют Ал-Коран, улучшают по-своему дикие нравы горцев. Вот именно: по-своему. Что они там шепчут горцам, каких райских гурий за каждого подстреленного русского сулят? Неизвестно. Еще повадились иностранные муллы из разной Турции-Персии наезжать. Он распорядился «совершенно запретить въезд в пределы Наши всяким лицам духовного магометанского звания, кто бы ни были». Своих мусульман хватает.

А все – арабский шрифт. Вроде буквы прописаны прямо, без наклона. Только уж слишком похожи друг на друга. И еще – Он читал где-то или слышал, каждая буква пишется у них по-разному, в зависимости от того, где стоит: в начале слова, посреди или в конце.

Вот это и есть – восточное двуличие.

Государь интересовался Востоком.

Да, Он устал от Европы. Европа сама устала от себя. Где прежние успехи ума? Что нового она может предложить, кроме моды на накладные локоны, романов Гюго и революций? Да и революции для Европы не новы. Кто это пошутил, что первым европейским революционером был Аттила? Самым искренним революционером. Желал разрушать – и разрушал. Нынешние лукавят: все разрушим, чтобы построить. Что построить? Фаланстеры, то есть публичные дома. Оттого и потянуло Европу к революциям, что ничего подлинно нового уже породить не может.

Нет, с Европой хватит. И романы Гюго – холодны и безнравственны. Эсмеральда – падшее создание, дикарка.

Что остается в итоге? Накладные локоны.

Одни накладные локоны.

Кто это написал в начале Его Царствования: «Закончился европейский период истории России, начался национальный»? Неважно, кто написал. Возможно, Он сам и написал, у него бывают мысли. Написал – и захлопнул европейский период, как французский роман, холодный и безнравственный.

Пусть Эсмеральда еще пляшет под химерами Нотр-Дама, колотя в свой бубен. Напрасно стараетесь, сударыня! Гибнет ваша Европа; окончен ее период. Начался – национальный. Соединяющий народность и комфорт, как постройки академика Тона. И народность и питательность, как русские наваристые щи.

Впрочем, щей Он не любил.

Слегка разрумянясь от дискуссии с самим собою и подписав-таки Положение о Дагестанском конно-иррегулярном полку, Государь обратился к доносам.

В донесении сообщалось о новой секте.

Государь интересовался сектами.

Словно натуралист, интересующийся мертвой лягушкой. Только вот эта лягуша была жива и помаргивала с болот красноватым фанатичным глазком. Хуже всего, что в этих рептилиях язычества, в этих сектах, тоже было что-то от «народности». От темной ее стороны, шевелившейся склизким, болотным телом под позолотою куполов и янтарным жирком щей. Плюх – и выпрыгнет оттуда.

Новая секта объявилась на Кавказе. Называют себя Рождественниками, или Рождественцами, в своем кругу – Волхвами.

Волхвы?

«Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен». Часто что-то Он стал Пушкина вспоминать: неужто неупокоенная душа поэта рядом бродит, вирши нашептывает? Надо сказать, пусть окропят кабинет святою водой… чтобы никаких Пушкиных здесь!

…А себя именуют они Волхвами, или потомками тех Волхвов, восточных царей, которые поклонились Младенцу Христу. Оттого из всех церковных празднеств почитают они особо Рождество; в этот день имеют тайную встречу, где молятся отцам своим, Волхвам, и Звезде. И перед изображением Младенца тайно ставят мирру и ладан и кладут позолоченные или даже золотые предметы. А иногда вместо изображения сажают пред собою живое дитя и кладут пред ним те же предметы. И носят дитя по комнатам, и поют песни. А остальные церковные праздники чтят меньше, потому что-де эти праздники есть только как символы для подготовки духа к истинным праздникам и к тому, что ждет Христа и Россию в будущем.

В спине, у поясницы, заныло. Сел в кресло, откинул голову. Потянулся за подушечкой – подарок любящих дочерей – под поясницу.

Эта боль посещала его и раньше. Докторам не жаловался. Загонят в постель; набегут домочадцы; Наследник с кислым лицом…

Нет. Не от того господа медики лечить Его будут.

Его диагнозом была – Россия. Это только казалось, что она, Россия, под Ним. Она была над Ним, на Нем, всею своею толщей. На Его стареющих плечах.

Это она, Россия, свинцовыми днями давила на позвоночник, отзываясь в пояснице.

Первый раз боли начались, когда Он казнил этих мерзавцев с Сенатской. Он лично вел следствие, лично обдумывал детали казни – хотел, чтобы казнь была возвышенной, идеальной казнью, удовлетворила взыскательному вкусу не только казнящих, но и казнимых. Даже накануне, вечером 12 июля, Он бродил по комнатам Царскосельского дворца, изобретая подробности. Ночью Его осенило: барабанный бой! Пусть все время будет барабанный бой, который употребляется при наказании солдат сквозь строй. Тра-та-та… Мелкая дробь, как шорох снежной крупы – летом – воспоминание об их декабре. Шлет высочайшее повеление: нагнать барабанщиков, пусть постучат. Перед сном – сна так и не было – пишет Матери. Первая строка уже готова – Ему ее нашептал тот же Гений, что подсказал про мелкую дробь (тра-та-та-та): «Не поддается перу, что во мне происходит…» Здесь Он запнется – первое легкое поламывание в спине… Может, оборвать себя на этой строке, раз бессильно перо? Нет, ему хотелось передать письмом волнение, а волнение – словоохотливо. Перо выводит: «Голова моя положительно идет кругом… Завтра в три часа утра это дело должно свершиться».

В четыре утра бессонница согнала Его с постели. Бессонница и боль в спине. «Фидель, ко мне». Собака заворчала, потягиваясь, царапая когтями по паркету. Он переодевается и шагает сквозь анфиладу; собака догоняет его. «Спина, опять спина…» Чтобы отвлечься, идет к пруду; зачем – к пруду? Продумывая казнь, Он как-то упустил самого себя, упустил план своих действий на это утро – то, чем войдет в историю. Упустил бессонницу, занывшую спину, собаку, которая прыгает рядом в курящейся туманом траве. Он идет к пруду, что за Кагульским памятником. Сверху давит Ему на плечи, пригибая к дымящейся траве. Только не уступать боли… Он должен что-то делать. И Он – делает. Дрожащей ладонью роется в кармане. Достает платок. Хорошо, пусть будет платок; платок тоже имеет право войти в историю. «Фидель, взять!» Платок летит в запотевшее зеркало пруда. Следом – взрывая собою зеркало – летит счастливый Фидель. Мокрый платок в зубах собаки. «Спина…» Теперь еще раз. «Фидель…» И еще раз… Господи, по времени уже должно бы! Почему не едут, почему не сообщают?! Он кидает платок – холодный, весь в собачьей слюне – в двадцатый раз.

Наконец подбегает слуга: «Совершено». Или нет, он прошептал на ухо – зачем на ухо, если рядом никого не было? «Свершилось». Впрочем, это неважно. Слуга в этой истории неважен. Он сам знает, что свершилось, и летит во дворец. Фидель выплывает с платком на берег, но не находит Его. Бросает платок, бежит следом.

«Барабанщики били?» – морщится Он от боли. Слуга кивает. Что-то недоговаривает.

Позже выяснится – что.

Да, барабанщики били. И каждые полчаса посылались в Царское курьеры – за помилованием. Это тоже Он придумал, пусть они надеются, сцена получится сильнее. Курьеры летели обратно пустыми. А потом действие расстроилось. Веревки. Веревки оказались гнилы. Трое несчастных заживо падают с виселицы в ров, ломают себе кости.

Он не желал этого. Он не хотел такого для своего спектакля. Веревки! Реквизиторский цех подвел. Зрелища не получилось. Даже плохонького балагана. Даже театра марионеток. Марионетки сорвались с веревочек. «Фидель, ко мне!» Теплое преданное дыхание в ляжку.

Марионетки падают. Рылеев, окровавленный, выползает изо рва. Граф Толстой – они ползут по рву – кричит: «Да вешайте же их скорее снова!» Били ли барабанщики? Били? Все ищут свежую веревку. «Дай же палачу свои аксельбанты, пусть нас хоть на них повесят!» (Рылеев – бледному Толстому). Какая реплика, однако…

Все ищут веревку. Запасной нет. Посылают в лавки. Лавки закрыты – ранний час. Сонные немецкие лавочники не понимают, зачем к ним стучат так рано. «Ферёффка? Ферёффка?!» Марионетки истекают кровью.

А Он идет по траве парка, и Россия давит на него всею воздушною тушей.

Он кидает платок в пруд. Фидель, отфыркиваясь, плывет за платком.

Наконец все марионетки повисают на своих веревках. На немецких веревках из полусонных немецких лавочек. Начальство отъезжает.

И тут случается самое неприятное. С одного из повешенных падает исподнее – и становится обозрим огромный восставший член.

Молоденькому барабанщику становится дурно.

Дурак, объясняют ему, это у повешенных всегда так: встает. Понял? Матушка-природа так устроила, чтобы у повешенного он вставал.

Барабанщику дурно, барабан валяется рядом.

У кого-то еще из висящих падают портки – или им помогают упасть? – то же самое зрелище. Подъятая палица. Ствол царь-пушки.

Он узнал об этом случайно, хотя и требовал всех деталей. Но эти детали от Него укрыли – фиговым листком молчания. Потом все же кто-то проболтался; плохо держатся в России фиговые листки. Он побледнел. Пять восставших членов, глумливо торчащих в Его сторону.

С тех пор Он разлюбил казнь через повешение.

Казненных похоронили на Голодае. Фидель, чудесный пес, вскоре тоже околел. Государь велел похоронить верного друга у того самого пруда, подле Кагульского памятника. Государь любил собак.

А боль в спине стала навещать Его, то реже, то чаще.

Теперь, читая о новой неслыханной секте, Он снова испытал ее. «И влияние этой секты все возрастает, так что даже докатилось до киргизской степи».

Главным сообщителем этих сведений значился безвестный фельдшер форта Новоюртинска Афанасий Казадупов.

«И оттого, что внешнего поведения Волхвы, или Рождественцы, – как и прочие христиане, то уличить их в ересях труд не малый, и они, тем пользуясь, распространились с Кавказа, и уже в других частях России, особо в южных и восточных ее пространствах, оступились в тот же блуд. Сообщают, что примкнули к ним уже многие из других сект: раскольники, хлысты, скопцы, незванцы, дыромоляи, юрьевденцы, бегунцы, братчики, синеозерцы, четверговцы, сухоеды, мокроеды, антоновцы, петровцы, усть-галилеяне, курьяслепота, безризники, енохиане…»

Он опустился на козетку, поймал бисерную подушечку, подоткнул под спину.

Холод сжал Его. Холод страны, где Ему не согреться.

Он видит себя скачущим по ее ледяным просторам. В руке Его свет. Люди попадаются Ему. Один, два, три, много. В тряпье, в обновке; с красноватым глазком. Он проносится мимо; свет в деснице Его: он ищет Народ. «Мы – народ!» «Я – народ!» Он не слышит эти возгласы, тающие позади. Он летит, разбрызгивая копытами человеческую глину, гиль, залепленные снегом рты; фонарь в руке Его. Проносятся и гинут за спиною, в болотных испарениях, секты и расколы – «Мы, мы – народ!» – прочавкивают под копытами иноверцы-инородцы; конь переносит его над этими сгустками; фонарь расталкивает мрак. Толпы густеют, ноги лошади вязнут в них; «Я… и я… и мы – Народ! Народ! На…» – «Нет», – знает Он, направляя на них луч – толпа на свету разваливается в отдельные комья ледяной слизи, в индивиды, в человеки… Но он не ищет человека – он ищет Народ… И вот впереди распласталось утро, и всадник наконец видит Его: огромный, светящийся, Народ стоит перед ним, шевелясь. Посмеивается, прикрывая дымящееся ротовое отверстие мохнатым щупальцем. «Нет! – шепчет всадник, роняя фонарь, падая с пригнувшейся лошади. – Нет!..»

– Нет… – хрипит Государь, схватись за спинку козетки.