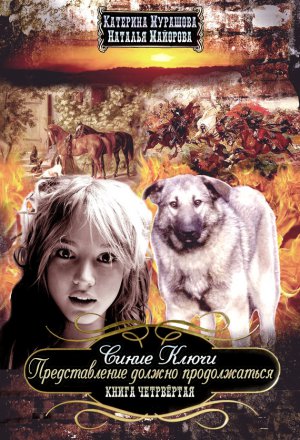

Представление должно продолжаться Мурашова Екатерина

Старые усадьбы

- Дома косые, двухэтажные,

- И тут же рига, скотный двор,

- Где у корыта гуси важные

- Ведут немолчный разговор.

- В садах настурции и розаны,

- В прудах зацветших караси,

- – Усадьбы старые разбросаны

- По всей таинственной Руси.

- Порою в полдень льется по лесу

- Неясный гул, невнятный крик,

- И угадать нельзя по голосу,

- То человек иль лесовик.

- Порою крестный ход и пение,

- Звонят вовсе колокола,

- Бегут, – то значит, по течению

- В село икона приплыла.

- Русь бредит Богом, красным пламенем,

- Где видно ангелов сквозь дым…

- Они ж покорно верят знаменьям,

- Любя свое, живя своим.

- ……

- О, Русь, волшебница суровая,

- Повсюду ты свое возьмешь.

- Бежать? Но разве любишь новое

- Иль без тебя да проживешь?..

Пролог,

В котором офицер и его денщик, возвращаясь с полей Первой мировой войны, неожиданно попадают в зачарованное волшебное царство.

Конец сентября, 1918 год

– А заправляет там всем ледяная девка Синеглазка…

Осень – рыжая лиса. Пробегает мимо, лукавая, с острой мордочкой и теплым мехом. Машет ветреным хвостом – направо, налево. Плывут по Сазанке к Оке опавшие рыжие и золотые листья. Хочется стоять под ярко-синим небом с непокрытой головой и ждать зимы.

Но людям все неймется и они куда-то едут, или плывут, или даже летят. На поездах, пароходах, аэропланах, на автомобилях, верхом…

Вот и от железнодорожной станции в Алексеевке едут на крестьянской подводе двое. Лежат на сене, запрокинув руки за головы, смотрят в небо. Лядащая лошаденка трусит помаленьку. Возница как будто задремал.

– Гляди, Федот, какое небо синее…

– Точно так, Осип Тимофеевич, небо – как будто все жандармами застлано…(жандармы в царской России носили синие мундиры – прим. авт.)

– Нету нынче жандармов…

– Дак не только жандармов. Считай, ничего из прежнего не осталось… Новая власть…

– Чтоб ей пусто было… А что ты про Синеглазку-то говорил?.. Вранье ведь, конечно, байки…

– Никак нет, Осип Тимофеевич. Земляк наш с вами, Андрюха Еникеев из второй роты зимой в отпуск в Торбеевку поехал, обещал моих навестить…

– Да ведь Еникеев из отпуска не вернулся.

– Точно так. Дезертировал Андрюха. Однако слово свое сдержал, и мне в письме все подробно отписал.

– И что же?

– Я одно понял: в расположении Черемошни нехорошо.

– Так там красные или белые? Или анархисты какие, прости Господи?

– Не то! Не то! – бывший денщик помотал головой и понизил голос. – Нечисто там!

– В каком смысле – нечисто? – поручик удивленно поднял белесые брови. – Что за чушь? Тебя что, Федот, никак прошлогодняя контузия догнала? Вот не вовремя…

– Зря вы так, Осип Тимофеевич! – Федот укоризненно покачал головой. – Вы ж сами в этих местах выросли и понимать должны: в такое время, когда все наперекосяк идет, не токмо из отдельных душ, но и изо всех углов всякая пакость лезет…

– Согласен, – подумав, кивнул поручик (впрочем, погоны с его кителя были предусмотрительно спороты). – Но хотелось бы все-таки подробнее…

– Колдунья там над оврагом у ключей много лет жила, вы помнить должны. А теперь еще и оборотни в Черемошинском лесу завелись, и русалки, и кикиморы. И леший тропы путает и в болоте топит. А если кто замышляет чего-нито против Синеглазкиного воинства, так ее допрежь летающие огни предупреждают…

– Летающие огни? Вот так прямо летят и предупреждают? – Осип Тимофеевич иронически скривил губы.

– Так и летят! – неожиданно обернулся возница. – Я сам видал. Когда наши, алексеевские с торбеевскими стакнулись и хотели бар из Синих Ключей, как и прочих, как следует потрясти, и комитет калужский нам добро дал… Вот тут они, огни-то, нам навстречу и полетели… и птицы еще… и волки с железными зубами…

– С железными зубами?! Любезный, а ты вообще-то здоров? – обеспокоено спросил Осип Тимофеевич. – У тебя жара нет? Как тут насчет тифа?

Офицер с денщиком перевернулись и на карачках подползли ближе к рассказчику.

– Полсотни человек то же видала, ваше благородие, какой тут тиф…

– Ты это брось, нету нынче благородиев. Осип Тимофеевич я.

– А еще, Осип Тимофеевич, я о прошлой зиме вот этими глазами огромный пень видал…

– Пень? – недоумевающе переспросил Федот. – И что ж с того? Эка невидаль – пень…

Возница поправил шапку, поскреб скрюченными пальцами в бороде, потом ковырнул одним из них темную ноздрю. Словно сам испытывал беспокойство и неудобство от своего рассказа.

– Пень-то от старого дуба остался, который еще при отце моем молнией расщепило. И нож в него воткнут вот на эдакой высоте (возница показал себе на грудь), большой да ржавый…

– Ну. Воткнул кто-то по лесному делу нож да позабыл, – пожал плечами поручик.

Федот между тем нахмурился. Уроженцы одной деревни и почти друзья детства, поручик и его денщик все же происходили из семей разного достатка. Родители Осипа держали четырех лошадей, нанимали на жатву работника, и все трое их сыновей ходили в своих сапогах. У безлошадной Федотовой семьи на семерых детей приходилась всего одна пара сапог, и, несмотря на три года войны в окружении всех видов смертоносного металла, Федот помнил отчетливо: крестьянин в лесу большой нож просто так, за здорово живешь, не позабудет. А позабудет, так тут же и вернется. Бывшее ваше благородие, произведенный из унтеров в офицеры за военную храбрость, просто покуда не скумекал…

– Вот свернем сейчас на короткую дорогу, я вам и тропку тую покажу… А коли без вас ехал бы, так через лес и нету моего согласия. Страшно. Особливо после того раза… А вы люди военные, небось и оружие при себе, с вами не так боязно… Говорю: снег тогда свежий выпал. Я, помню, хворост на волокушу кинул, подошел на нож поближе взглянуть – может, сгодится еще? И вижу, что не я первый. Но вот диво-дивное: с одной-то, с моей стороны следы человечьи, а дальше, сразу по-за ножом – волчьи, да такие огроменные… А человечьих больше и вовсе нету…

– Через нож перекинулся?! – ахнул Федот.

– А ты что думал…

Въехали с поля в лес и сразу словно с деревьев спустились лиловые сумерки. Багрянец листвы напомнил Федоту пламенеющие угли на догорающем пепелище. Ему было совсем немного лет, когда в 1902 году пожгли и разграбили Синие Ключи. Мать за пазухой принесла с пожарища скомканную розовую занавеску в мелкий цветик и потом пошила из нее юбки сестрам. Федотка хотел рубаху, но ему не хватило… Тогда было до соплей обидно, что не удастся на ярмарке да в церкви перед ребятами пофорсить, а вот сейчас кажется – оно и к лучшему, что так обернулось…

– У страха глаза велики, – сказал Осип Тимофеевич. – Дикость российская.

Возница, не ответив, покачал головой, снял шапку и отер ею лицо. Лошаденка внезапно подняла щетинистую морду и заржала.

Федот вздрогнул и огляделся.

– Вон! Вон там, смотрите! – воскликнул поручик. – Что это?

Небольшое озерцо, или пруд, или просто заросший уже почерневшим к осени папоротником разлив лесного ручейка, бегущего из одного мшистого болотца в другое.

Темно-желтые кафтаны кленов, мерцание и судорожное трепетание осин – красные листья и изумрудный отлив серых стволов, сочная хохлома рябин – оранжевая с золотом тонкая роспись на черном фоне вечереющего ельника.

И тонконогая, медленно выступающая из сгущающегося под сенью леса мрака, белая фигура. Серебряная, подрагивающая шкура, огромные лиловые глаза, легко взлетающий сзади хвост…

– Лошадь? В лесу? Мелковата, но вроде хороших кровей. Откуда отбилась? Надобно нам… – договорить поручик не успел, прерванный сдавленным шепотом своего денщика.

– Какая лошадь?! Ваше благородие, вы ей на морду… на башку взгляните…

– Пошла! Ну пошла, мертвая! – дурным голосом заорал на свою клячу алексеевский возница.

Осип Тимофеевич вгляделся и ахнул.

На лбу удивительного серебристого создания отчетливо просматривался небольшой рог.

– Единорог…

– Точно так!

– Н-но! Ну давай, милая, ходу давай! Пока оборотни тебя вместе со шкурой и господами не сожрали!

– Послушайте, но ведь мы можем теперь узнать…

– Не можем, Осип Тимофеевич! – решительно возразил Федот. – Не для того я три года против германца живой выстоял, чтобы нынче до родителей с женой десяти верст не доехать!

Поручик покорился воле своих спутников, но, покуда было можно, все оглядывался назад, ловя глазами лунно-серебристый отблеск.

Когда подвода окончательно скрылась за поворотом дороги, невысокая девочка с ореховыми глазами вышла из еловой тени, улыбнулась, положила узкую ладошку на шею единорога, а другой рукой полезла в карман за сахаром.

Глава 1,

В которой Александр Васильевич Кантакузин и княгиня Юлия Бартенева ищут определения счастья и гражданских свобод, Адам Кауфман сравнивает восставший народ с бегущими вшами, а уездный доктор оглашает свое кредо.

Март 1917 года

Мужчина сотрясся в победной судороге, пробормотал невнятно: «Люблю, люблю, люблю…» – и тут же откатился по широкой кровати, замер, раскинув руки.

Женщина приподнялась на локте, с внимательным интересом рассмотрела его трепещущие коричневые веки, глубокие залысины на высоком, костистом лбу, синеватую шерстяную тень подмышками. Потом перевела взгляд в зеркало и встретилась взглядом сама с собой. Коснулась рукой груди, приподняла ее, осторожно ковырнула ногтем крошечный прыщик, поправила локон.

– Юлия, это счастье?.. – не открывая глаз, произнес мужчина.

Она не поняла, был ли в его словах вопрос, но на всякий случай ответила.

– Конечно. Белое полное счастье, тихое и чистое, как только что выпавший снег.

– И такое же холодное?

– Да. А счастье вообще холодно. К другим и на ощупь. Ты разве не знал?

Он вспомнил присыпанные первым снегом поля и перелески в Синих Ключах, и словно наяву увидел свою жену, лунной ночью скачущую по этим полям на лошади. Вниз, к только что замерзшему озеру, которое под опрокинутым звездным небом похоже на чашу, налитую ртутью. И многозвездный нимб над этой картиной… Едва не выругался вслух.

– Юлия, мы с тобой – свидетели истории. Это не может не воодушевлять.

Она подумала, что именно революция вдохновила его наконец-то лечь с ней в постель, и усмехнулась.

Постель, где они лежали, была такая обширная, что двоим любовникам не удалось привести ее в беспорядок. За приоткрытой рамой широкого окна трепетал почти апрельский ветер – пытался шелохнуть хоть край тяжелой портьеры, пробраться в комнату, пролететь, разогнать духоту. Кованая цапля – напольная лампа (Юлия заказывала ее по швейцарскому каталогу перед свадьбой вместе с будущим мужем), изогнув длинную шею, свысока взирала на темное тело мужчины, вытянувшееся на простынях.

– Алекс, я не историк и не пролетарий, – сказала женщина. – Войны и революции не воодушевляют – они пугают меня. К тому же я – княгиня Бартенева, то есть по рождению и замужеству принадлежу к тому классу, против которого и направлена эта революция.

– Не говори ерунды, – горячо возразил мужчина. – Сейчас всем предстоит огромная работа. И она будет проделана непременно. Неужели ты не понимаешь? Теперь, когда хирургическим путем нарыв вскрыт, удалена вся гниль самодержавия, и Америка наконец вступила в войну… Германия истощена и обречена, при поддержке союзников и Союза Американских штатов наша обновленная, революционная армия победоносно закончит войну, а после войны все требования России несомненно будут удовлетворены… Ты только представь себе ожидающее нас могущество: контроль над Проливами, древний Византий в составе третьего Рима, республика… Я понимаю, что это только начало и еще многое предстоит сделать… Но ведь даже американский президент Вильсон сказал: это правительство должно быть хорошим, потому что его возглавляет профессор… (П. Н. Милюков, историк по образованию – прим. авт.) Наконец-то Россию возглавят лучшие люди, а не казнокрады и выжившие из ума мистики… После победы интересы всех классов общества будут учтены, каждый получит свое…

– А разве мы уже победили? – зевнув, спросила княгиня. – Отец говорил мне, что в русской армии развал – солдаты дезертируют тысячами, потому что боятся: дома без них начнут землю делить и, как всегда, обманут. Там, где противники австрийцы, процветает продажа оружия противнику. Там, где немцы, наши доблестная армия просто отказывается воевать и бежит, бежит…

– Это отдельные разложившиеся части, где имели успех большевистские пропагандисты, которые агитируют за немедленное прекращение войны. Представь: все армии должны побросать оружие, обняться через колючую проволоку, а потом разойтись по домам. Там им следует тот час же перебить все образованные, управляющие обществом классы, объединиться в упоении анархии и… вероятно, сдохнуть от голода? Не следует считать солдат дураками, немногие из них могут вдохновиться подобной чушью. В целом армия, конечно, в восторге от революции. Ведь за солдатами впервые признали гражданские права…

– Ты уверен, что гражданские права – это именно то, что им сейчас нужно?.. А, впрочем, ты, конечно, прав, я ничего не понимаю во фронтовых делах, – женщина потянулась, выгнув спину. – За три года войны я, может быть, единственная в нашем кругу, никогда не работала в госпитале и не посылала собственноручно сшитые кисеты «нашим бедным героическим солдатикам». Во мне недостаточно то ли доброты, то ли лицемерия…

Она сидела к нему боком и смотрела в зеркало. Мужчина не слышал ее слов, он видел ее двигающиеся губы и пепельные волосы, изгибом стекавшие по спине вдоль затененной ложбинки. Она в зеркале поймала его взгляд и улыбнулась медленной, пробующей саму себя на вкус улыбкой.

– Ты как вино, – он угадал ее мысль (это часто бывало между ними). – Я пьян тобою.

Она удовлетворенно кивнула и положила свои прохладные кисти ему на плечи. Он обхватил ладонями ее запястья, сжал их и застонал сквозь зубы от обуревающих его чувств.

Оконная рама чуть слышно звякнула – это усилившийся ветер проник таки в комнату и раскачал золоченую портьерную кисть. Цапля вытянула клюв и застыла, примериваясь, кого ловчее клюнуть, женщину или мужчину.

Адам Кауфман – Аркадию Январеву

Из Петрограда в расположение 323й Юрьевецкого пехотного полка

31 марта 1917 года

Аркаша, дорогой, какие нынче события, а?

Кто бы мог подумать?

Почта работает плохо, на фронте, как я понимаю, значительная неопределенность, я даже не знаю, дойдет ли мое письмо, но все равно не могу удержаться и пишу тебе.

Нынче я по обычаю пребываю в полной растерянности – ты знаешь, меня всегда по настоящему пугало все, что происходит на площади, превышающей поле зрения под окуляром микроскопа или размер одного человеческого мозга. Плюс второй смысл: агора – площадь неконтролируемого извержения эмоций толпы. Я трусоват. Со времен, когда в московском дворе незлая в сущности свора сорванцов подтравливала «жиденыша»?

Ты же, напротив, никогда не боялся движения масс и даже приветствовал их. Камешек по имени Аркаша, приветствующий схождение лавины. Торжествуй теперь!

Помнишь, я грезил охотой на львов в саванне? А профессора Сазонова, читавшего у нас зоологию позвоночных, помнишь? Он рассказывал нам про сезонное движение по саванне антилоп-гну – когда наступает время, они несутся по вековым маршрутам неудержимо, миллионными стадами. Прыгают с откосов, переплывают реки, вытаптывают почву до камней. Извечный враг антилоп, лев, случайно оказавшийся на пути этого ежегодного потока, будет поглощен и насмерть затоптан в течение минуты…

Моя аналогия прозрачна до примитивности? Прости, если оскорбил твои чувства…

Но не думаешь ли ты, что нынче, когда все таким радикальным образом меняется, и движение приблизительно разумной материи свершается буквально у нас на глазах, тебе должно быть в центре событий? Не того и ты и твои сподвижники ждали все эти годы? И не довольно ли уже фронтовой схимы и смиренных масок – солдатского унтера, загадочного Знахаря с непонятно откуда взявшимися медицинскими познаниями и журналиста-инкогнито, – которыми ты жонглируешь с небрежной грацией символиста и, кажется, с достаточным удовольствием.

Возвращайся, Аркаша. Коли Москва тебе противопоказана из личных историй, приезжай в Петроград. Хотелось бы ошибиться, но скоро тут будет избыток с юности любимой тобою работы: если фронт развалится окончательно и солдатская масса затопит столицу (уже сейчас тому есть все признаки) – грядут эпидемии.

Я видел все доподлинно, буквально заставлял себя смотреть, несколько раз ходил на митинги в «Модерне». Ибо решившись посвятить жизнь врачеванию психики человека, не имею права отворачиваться ни от каких данных, могущих пролить свет на закон функционирования этой самой психики. Однако, как много зоологии… Повсеместно буквально вспоминал господина Дарвина и завидовал ему, его жизни в уединенном поместье страстно – он был подлинным революционером в науке, но ему не довелось жить в эпоху перемен.

От общего уличного и салонного воодушевления меня все время тошнило, в самом буквальном смысле. Все дни так называемой революции периодически совал два пальца в глотку и очищал желудок. Тогда ненадолго наступало облегчение.

Громкие дамы в огромных шляпах с красными бантами, торжествующие писаря и присяжные поверенные, в сюртуках, с измазанными чернилами пальцами. Малиново-красная тяжелая мебель в бельэтаже (хочется, справедливости ради, порезать обивку ее на флаги). Пузырьки в бокале шампанского. Празднуют свободу. Кого? От кого?

И колышущиеся толпы на улицах, ходящие туда-сюда. Как бездумно тянущиеся, темные змеи. Время от времени женщины (там было очень много женщин, я думаю, ты отвык от этого на фронте) начинали мерно и страшно завывать: хлеба! Хлеба! Хлеба! Кому они кричали? Царю – слабому и беспомощному заложнику своей семьи и своего, ныне безнадежного, положения? Кайзеру Вильгельму? Автомобили с фонарями и ревущими клаксонами – горящие глаза змеи и погремушки на ее хвосте. Знаешь, что самое ужасное? Ведь никто ничем не руководил. Всем просто хотелось думать, что происходит нечто осмысленное, кем-то где-то запланированное и наконец осуществленное.

Где-то на улице услышал привычное про жидов, которые все устроили, и, буквально сорвавшись в истерику, бросился туда: покажите мне этих жидов! Я сам жид и хочу их видеть! Шарахнулись и разбежались, как кошки, в которых плеснули водой…

Никого нет. Лишь судорога гибнущего (или перерождающегося?) на наших глазах общественного организма.

Кто-то зачем-то поставил заставы на мостах. Словно соблюдал напоследок правила игры или, напротив, любопытно проверял неврологическим молоточком рефлексы толпы.

Люди перелились через парапет и, рассыпавшись (черное на белом) вшами из солдатской шинели, двинулись по льду Невы на другую сторону. Куда, зачем? Что им там было нужно? Сезонное движение антилоп?

Вчера с нашей служанкой Агафьей побывал на митинге кухарок. Всем рекомендую. Отрезвляет мгновенно, потому что любой поймет: ничем принципиальным этот митинг от всех других не отличается. В конце приняли резолюцию: если хозяин уважительно попросит, так почему бы ему чаю не подать, даже если и в неурочное время? Подать. Главное – соблюдать уважение к свободе и не допускать контрреволюции.

У меня на Лунной Вилле тоже состоялся митинг. Даже два. Отдельно – больных и отдельно – служащих. Резолюции наклевывались аналогичные вышеприведенной, с незначительной поправкой на умственное здоровье контингента. Однако я выступил на обоих и повел себя как настоящий контрреволюционер. Любые несогласные с режимом, процедурами, заработком и т. д. могут покинуть заведение с вещами в течение часа, – заявил я. Никаких репрессий не последует, наоборот, будет мною встречено с пониманием, ибо сумасшедший дом теперь снаружи, а у нас на Вилле пока – тихая гавань. Те, кто все-таки останутся, будут неукоснительно соблюдать все мои требования. За нашу и вашу свободу – ура, товарищи душевнобольные!

Из больных еще до всяких митингов ушла Луиза Гвиечелли. На прощание сказала именно то, что я привел выше: сумасшедший дом – снаружи и, кажется, теперь надолго. Я должна быть там, это правильно и справедливо.

Из персонала разбежалась половина. Оставшимся я удвоил жалованье и обязанности. Пока справляемся. Трое (истопник, прачка и один из санитаров), намитинговавшись и опамятовавшись, уже просились назад. Не взял, конечно.

Как уступку революции, разрешил больным выбрать комитет и издавать газету. Название, по крайней мере, хорошее: «Вести из «желтого дома»».

Очень плохо со снабжением. Только два дня хлеб был без карточек. Справятся ли самоназначившиеся в конце концов революционные власти с этой проблемой, удастся ли им организовать регулярную подвозку продовольствия? Ведь железнодорожное сообщение вконец расстроено войной, плюс солдаты, которые едут с фронта десятками и сотнями тысяч. Хотелось бы обмануться, но по-моему, к Петрограду теперь подступает не контрреволюция, а голод…

Аркаша, что говорят в штабах и вообще на фронте: когда кончится эта война?!

– Мне, ей-богу, все равно. На том стою и стоять буду, доколе сил хватит. Все кругом рушится, а люди-то все также горло простужают и животом маются. Я, можно сказать, счастливчик, по нынешним-то временам. Я служу – вы это понять можете? И если хоть раз позволю себе усомниться, выбрать, рассудить: вот этот моего искусства достоин, а этот – слишком уж негодяй, так далее я уже чем угодно буду – только не врачом. Политиком, философом, революционером и носителем классового сознания, если пожелаете… Люди людей по-разному делят. Пролетарии и эксплуататоры, бедные и богатые, нашего племени и не нашего. За разделение, за ошибки кровью платят. Своей и чужой. Мне жить, если пожелаете, просто. Вот деление: больные и здоровые. Больные – моя вотчина, моя работа. Здоровые – мне до них, если честно сказать, и дела никакого нет. Поверите ли, если бы случилось вдруг встретить человека абсолютного здоровья (хотя, право, есть ли теперь такие? У кого вроде и органы все в порядке, так глядишь, с нервами беда бедой – тоже ведь болезнь), так мне с ним, должно быть, и поговорить не о чем стало бы… Смешно даже, как подумаешь, какой я в сущности ограниченный человек стал. А тоже ведь в молодости не дурак был у тетушки в имении, на веранде, под самовар и баранки об идеалах поспорить.

Где границу провести? Вот – разбойник-душегуб, человека убил, руки по локоть в крови. Вроде бы все с ним ясно. Не достоин. А вот банковский мошенник, липовые акции выпустил, после объявил банкротство, сам обогатился, а сотню доверчивых вдов разорил, так половина из них от горя – в чахотку и на кладбище. Это – как? Тоже не достоин? А вот, изволите ли видеть, – борец за народное счастье. Чтоб одних счастливыми сделать, готов мировой пожар раздуть и тысячи других погубить… А тоже человек, катар желудка через свои старания запросто подхватить может. С ним-то как же?

Кругленький лысенький доктор закончил делать перевязку, поправил старомодное пенсне и отправился в угол комнаты – мыть пухлые мягкие руки.

Жестяной, до стерильности выскобленный рукомойник позвякивал сдержанно и деловито. За низким окном видны были разросшийся малинник, забор и угол крыльца, на котором, как всегда, невзирая на время года, суток, войну или ее отсутствие – дожидались свой очереди к доктору смиренные уездные больные.

– Совершенно с вами согласен, Петр Ефимович, – Аркадий Январев кивнул забинтованной головой и расслабленно откинулся на стуле. – С каждым вашим словом. На этом именно стоит и стоять будет…

– Да вот вы-то сами на чем стоите? – я разобрать не могу, – любопытно блеснув остренькими глазками и намотав полотенце на толстое запястье, Петр Ефимович едва ли не присел, чтобы заглянуть в лицо сидящему унтер-офицеру. – И – знаю-знаю! – не надо только мне этих сказок про лесную бабку-знахарку и прилежного внука – оставьте их для неграмотных солдат и таких же малограмотных прапорщиков военного времени. Я спрашивал в полку о ваших назначениях и видел результаты лечения – вы никогда не молились пням и не варили зелья в котлах, вы учились у настоящих профессоров и работали в современных больницах…

– Простите, Петр Ефимович, но я ничего не стану вам объяснять, – на свежей повязке, как первый мазок художника на белом холсте, проступило алое пятнышко.

– Да ради Бога! – обиженно поморщился уездный доктор. – Понимаю прекрасно: за вами какая-то сложнейшая и противоречивая судьба, кто я такой, чтобы вам со мной откровенничать? Но попробуйте-ка, любезнейший Знахарь, вот в каком разрезе рассудить: отчего бы вам именно сейчас, в момент всеобщих разрушений и преобразований, с собою не определиться? Самое как будто бы время. Кто вы такой? Вас же эта раздвоенность теперь буквально на части разрывает.

– В каком же это смысле?

– В самом прямом, голубчик, в самом прямом естественно-научном, в том же, в котором наши нервы управляют нашей мимикой или кишечной перистальтикой. Эти вот ваши ни с того и с сего расходящиеся ожоговые рубцы на лице, – Петр Ефимович кивнул на увеличивающееся кровавое пятно на повязке. – Соединительнотканные разрастания. Если так дальше пойдет, вас же, вернувшегося с войны, мать родная не узнает…

– Моей матери давно нет в живых, а что прочие не узнают, так это, может, и к лучшему… Рожистое воспаление…

– Ну да, ну да, – усмехнулся врач. – Мели Емеля, твоя неделя. У меня тридцать лет практики, и я же уже третий раз накладываю вам мазь и вижу прекрасно, что никаких медицинских препятствий заживлению ваших ран просто нету. Какой-то нерешенный вами вопрос создает хроническое неослабевающее напряжение, а любое касающееся вас обострение ситуации вызывает… в общем, где тонко, там и рвется…

– Вы так полагаете? – Январев склонил набок забинтованную голову с одним торчащим ухом, сделавшись вдруг похожим на большого дворового пса.

– При вашем уме и врачебной интуиции могли бы и сами, голубчик, догадаться. Вот конкретно сейчас: никаких военных подвижек не было, но что-то у вас там в полку произошло? И вам лично до того есть дело?

Аркадий, не торопясь, подумал, потом засунул руку за пазуху и протянул врачу скомканную серую бумажку.

– Я неудачно выступил на митинге. Не сумел убедить солдатские массы.

Петр Ефимович снова надел пенсне и вглядываясь в расплывающиеся буквы, прочел слитные, почти без знаков препинания фразы:

«Мы объединенные всех политических фракций прапорщики и солдаты, на общем собрании своем с Солдатским Комитетом во главе третьего сего апреля выразили резолюцию протеста учению Ленина как проповедующему полную реорганизацию Совета рабочих и солдатских депутатов, во-вторых окончание войны во что бы то ни стало, хотя бы заключением сепаратного мира, в-третьих призыв к немедленной социализации, в-четвертых к ликвидации военного займа. Эта коренная ломка отразится на благополучном окончании настоящего революционного движения и станет служить лишь в пользу полной монархии, угрожает нашей молодой свободе новым порабощением германскому милитаризму и явится полной разрухой экономической жизни страны. Мы категорически протестуем таким несвоевременным призывам товарища Ленина и выражаем полное несочувствие вредным и опасным для нашего общего дела лозунгам. Да здравствует Революция! Да здравствует Интернационал! Да здравствует победа! Долой ленинизм!»

– Боже мой, еще и это! Боже мой… – ошеломленно покачал головой маленький доктор. – Клянусь, что ничего более не спрошу, но вот почтмейстер просил у вас непременно узнать: в петербургском журнальчике «Мысль» под псевдонимом «Знахарь» не ваши ли случайно статьи с описанием военного быта?

– Случайно – мои, – Январев встал, оправил гимнастерку, поклонился, щелкнув каблуками сапог. – Благодарю вас и прощайте. Честь имею.

Петр Ефимович, обескураженно проводив его глазами, взялся складывать и раскладывать полотенце – словно вдруг забыл, что делать с этим предметом и вообще – кто он и где находится… Через пару секунд, впрочем, опомнился, от души вздохнул и поспешил к дверям – звать следующего пациента.

Глава 2,

Которую читатель, знакомый с предыдущими тремя книгами о приключениях Люши Осоргиной, вполне может пропустить, так как в ней излагается краткое содержание этих приключений, а также приводится полный список действующих и действовавших ранее персонажей.

У каждой русской усадьбы – свой мир, своя неразгаданная тайна.

В Синих Ключах уже без малого два века рассказывали о легенду Синеглазке. Колдунья с ледяным сердцем, погубившая троих влюбленных в нее парней и замерзшая от стыда и горя над речным обрывом. От ее слез, говорят, и родились Ключи, жгуче-холодные даже в самую жаркую пору.

А еще Синие Ключи – это история их последней хозяйки. Любовь Осоргина, Люба, Люшка, Люша Розанова. Лесной зверек, безумный ребенок, отчаянная беспризорница, цыганка, помещица, светская дама, прославленная танцовщица… У этой женщины несколько имен и много обличий.

Одно из них – Синеглазка.

А началось все с того, что помещик Николай Павлович Осоргин последней отчаянной любовью влюбился в хоровую цыганку Лялю Розанову, женился на ней по цыганскому обряду и поселил у себя в усадьбе. Цыганка вскоре умерла, оставив Осоргину дочь – странного ребенка, совсем не умеющего разговаривать с людьми, но зато прекрасно общающегося со зверями и птицами. Современные медики поставили бы Любе диагноз «аутизм». А отец только голову ломал да нанимал одного учителя за другим, но разрушить стену, отделяющую девочку от людей, не удавалось.

Эта стена рухнула осенью 1902 года – когда в огне крестьянского бунта погиб Любин отец и сгорел ее дом. Ей самой чудом удалось бежать. Девочка оказалась в Москве, где нашла приют среди воров и нищих Хитровки.

А в разоренном имении поселился ее кузен – Александр Кантакузин. Осоргин был его опекуном и рассчитывал в будущем женить на Любе – чтобы и дочь была под защитой, и хозяйство не пропало. Имение и все земли он завещал в пожизненное пользование Алексу и Любе, а в собственность – их детям, если таковые родятся; если же нет, все надлежало продать, а на деньги от продажи построить в Калуге театр имени Ляли Розановой. Александр, вовсе не имеющий своих средств, с таким планом согласился. Любиного же согласия никто, понятно, не спрашивал.

Что бы она ответила, если б спросили? Рассказала бы, что именно он, Алекс, запер в горящей детской ее и старую няню Пелагею? Любу спас Степка, ее деревенский приятель – вытащил, разобрав потолок над детской. А няня сгорела.

Никто не знал об этом. Любу считали погибшей. Александр понемногу восстанавливал имение. Усадьбу отстроил, а вот знаменитые драгоценности Ляли Розановой – а было их немало, в том числе большой желтый алмаз Алексеев, – так и сгинули.

Кстати, из-за этих драгоценностей Осоргин в свое время поссорился с родней первой жены – потому что продал, чтобы купить алмаз, ее приданое, имение Торбеево. Сибирскому золотопромышленнику продал; вскоре тот женился на воспитаннице Осоргина Катиш, а еще через недолгое время остался соломенным вдовцом – молодая жена бросила его и скрылась невесть куда…

С Катиш Любе еще предстояло встретиться. А пока она, как умела, выживала на Хитровке. Задача не из легких – особенно когда началась революция 1905 года и Москва превратилась в кипящий котел. Тут-то и случилась первая встреча Люши с Аркадием Арабажиным.

Ему, как и ей, приходилось менять имена и обличья. Для доктора Арабажина врачебный долг всегда стоял на первом месте. А для большевика Январева – точно так же – долг партийный. В бою на Пресне погибли товарищи Январева – он считал, что по его вине, и потому искал смерти. Но гибель на баррикадах пришлось отложить – чтобы спасти бездомного парнишку, который при ближайшем рассмотрении оказался девочкой. Спасенная бесхитростно предложила себя в уплату за помощь… и сбежала от опешившего доктора, прихватив куклу – память о покойной сестре – и оставив взамен исписанную тетрадку.

Кукла нужна была Люше для близнецов-сирот Ати и Боти, которых она опекала вместе с подругой, трактирной судомойкой Марысей. Марыся, гордая девица польских кровей, мечтала о собственном трактире, где все будет устроено по высшему разряду. А пока отбивалась от хитровских ухажеров… Одного из них в конце концов убила, спасая подругу, Люша.

А тем временем доктор Арабажин взялся ее искать. Он прочитал забытую тетрадку – это оказался дневник, – и узнал историю Любы Осоргиной. Помогать ему вызвался приятель, эсер Лука Камарич. На Хитровке Любы уже не было: скрылась после убийства вора, который чуть не изнасиловал Марысю. Розыски привели Арабажина к московским декадентам – где он познакомился с Алексом Кантакузиным, его кузеном Максимилианом Лиховцевым, а заодно и со знаменитым писателем Арсением Троицким. Вот Люши, правда, там не обнаружилось. Доктор отыскал беглянку среди хоровых цыган, и теперь она звалась Люшей Розановой. Попала она к ним по протекции подруги матери Глэдис Макдауэлл. Бывшая звезда Бродвея выступала в ресторане «Стрельна», там встретила Люшу и сразу узнала в ней дочь Ляли.

Университетский наставник Арабажина профессор Рождественский познакомил его с удивительной русско-итальянской семьей, глава которой, архитектор Лев Петрович Осоргин, приходился Люшиному отцу дальним родственником. В этот шумный дружный дом, полный жизнерадостных и талантливых людей, и попала Люша – и за год превратилась из отчаянной хитровской бродяжки во вполне воспитанную барышню, которую уже можно было явить миру как воскресшую хозяйку имения Синие Ключи.

Это чудесное явление сломало налаженное настоящее и тщательно выстроенное будущее Алекса Кантакузина. Давно влюбленный в кузину, дочь известного адвоката Юлию фон Райхерт, он наконец-то добился ее взаимности и всерьез готовился к женитьбе. Нет, жениться ему таки пришлось – на Люше. Она так захотела. Она не собиралась терять Синие Ключи из-за нелепого завещания отца, да она и не могла их потерять, ведь Синие Ключи, их небо, лес, озеро, обрыв с родником, усадьба на холме – это и была она…

Свадьба состоялась, дочь Кантакузиных Капитолина родилась в срок, условие завещания было соблюдено. А жить вместе – к чему? Александр, историк по образованию, отправился в Константинополь изучать византийское прошлое, а Люба обосновалась в Синих Ключах. И с ней дочка, подросшие Атя и Ботя, старый хитровский нищий Корней, друзья детства – Степка и глухонемая Груня, и многочисленные чада и домочадцы, как двуногие, так и четвероногие, например – лошадь Голубка, на которой Люша ездила еще до того памятного пожара. Усадьбу отстроили в прежнем виде. Высокая башенка, которую Люша называла головой Синей Птицы, вновь вознеслась над ней, оглядывая дальние заливные луга, леса и широкие петли Сазанки и Оки. Словом, Люба Осоргина, Любовь Николаевна Кантакузина, уважаемая калужская помещица, могла быть вполне довольна жизнью.

А вот Люше Розановой было душно. Какое-то время она пыталась вести двойную жизнь, по-прежнему выступая в цыганском хоре. Но осторожный хоревод, опасаясь за своих подопечных, отказался поддерживать прихоть знатной барыни. И тут снова помогла Глэдис. Познакомила с экзотической танцовщицей Этери, которая взялась учить Люшу своему искусству. И в один прекрасный день Любовь Николаевна просто исчезла из усадьбы. Вместе с ней пропали двое подростков, Кашпарек и Оля – бродячие артисты, которых она приютила в Синих Ключах.

Максимилиан Лиховцев, философ и публицист, внимавший музыке Космоса, но понятия не имевший, что делать с самим собой и со своей любовью к Любе Осоргиной, бросился вслед за ней. По пути едва не замерз в снегу – и замерз бы, если б не Атя, которая уже и тогда относилась к нему как-то особенно…

А Синие Ключи остались на попечении сперва Степана и Груни, потом вернувшегося Александра. У каждого из них были свои проблемы. У Степана – мучительная любовь к итальянке Камилле Гвиечелли, племяннице Льва Петровича Осоргина. Камилла, прекрасная художница и музыкантша, угасавшая от чахотки, подружилась с Люшей и гостила в Синих Ключах. Там Степан ее и увидел. Они были вместе всего одну ночь… ночь, которая стала для Камиши единственным приключением в ее недолгой жизни.

Груня тоже любила, так же горячо и горько. Любила Степана, от которого не ждала ничего хорошего. И Александр… единственным сильным чувством в его душе была любовь к Юлии. А Юлия вышла замуж. За князя Сергея Бартенева, молодого красавца, одного из самых знатных и богатых женихов России. Один только изъян был у князя Сережи – женщинам в постели он решительно предпочитал мужчин. Разных – от камердинера до члена императорской фамилии. Ближе других был ему старинный друг Рудольф Леттер. А Юлия? Ну, с Юлией они все решили полюбовно. Князь ни в коем случае не собирался стеснять свободы жены. Тут, очень кстати, и появился Александр – по-прежнему влюбленный и почти свободный. Княгиня приехала к кузену в усадьбу, и они вновь принялись строить планы на будущее.

Искать жену Александр, понятно, и не собирался. Эта задача снова выпала на долю Арабажина. Он даже приехал в Синие Ключи, чтобы выяснить все на месте. А с ним – Надя Коковцева, гимназическая подруга Юлии… и соратница большевика Январева по партийной борьбе. В деревенской тиши, среди цветущей сирени, под щелканье соловьев и комариный писк, между ними завязался роман.

Впрочем, Арабажин занимался в Синих Ключах не только личной жизнью. Вместе с деревенской знахаркой Липой ему пришлось принимать роды у дочки лесника – горбатой Татьяны. Младенец родился необычный – с маленьким хвостиком! Впрочем, чему удивляться – ведь его отцом был безумец Филипп, сын Осоргина и няни Пелагеи. Разум Филиппа на всю жизнь остался детским. Он верил в сказки и своей невестой называл колдунью Синеглазку. Однажды он увидел красавицу Юлию и решил, что Синеглазка – это она. Филипп терпеливо ждал, когда суженая придет к нему – а лесник тем временем хитроумно убедил его жениться на Татьяне, ведь отец оставил внебрачному сыну неплохое состояние. Увы, старик перемудрил сам себя. Когда Татьяна окрестила в церкви своего хвостатого сына, деревенская толпа забила ее камнями. Ребенка едва успела спасти дочь священника Маша. И отнесла в Синие Ключи. Там уже хватало детей: Капочка, Атя, Ботя… и вот теперь – хвостатый Владимир, тоже не совсем нормальный – такая уж кровь досталась ему от осоргинской родни, – но зато прекрасно понимающий язык зверей и птиц.

Люша, кстати, пока жила в усадьбе, заботилась о Филиппе и даже возила его в Петербург, к блестящему психиатру, другу Арабажина Адаму Кауфману. Ему-то Филипп и рассказал, что в ночь крестьянского бунта и пожара мать вручила ему сундучок с драгоценностями и наказала их никому не показывать, а отдать только Синеглазке, если придет и спросит. Никто покамест не приходил, вот и лежал сундучок по сей день зарытый в амбаре. Кауфман, мечтавший о собственной клинике, едва не поддался искушению… Даже в Синие Ключи однажды приехал. Но все-таки одолел соблазн, и, может, в награду за стойкость деньги на клинику у него таки появились. Правда, случилось это позже и в связи с целой цепью событий.

Свою роль в этих событиях сыграл Лука Камарич – приятель Арабажина, эсер-террорист. В 1905 году, убегая от жандармов, он попал в дом богатого купца-сектанта. Жена купца Раиса, сектантская богородица, спрятала его и спасла… а потом они встретились, когда она уже овдовела… и ему снова пришлось укрываться в ее доме – после неудачного покушения в Петербурге на шефа жандармов Карлова. Исполнял акцию, надо сказать, не он лично, а его подопечная, юная террористка Екатерина, в миру – Луиза Гвиечелли. Пылкой итальянке, лишенной музыкальных талантов и пристрастий родни, было тесно в теплом семейном доме, хотелось жить взахлеб, на острие… ну, и угодила в каземат, а оттуда, благодаря хлопотам все тех же родных – не на каторгу, а в сумасшедший дом, под присмотр доктора Кауфмана. Камарича же укрыла Раиса – не только от полиции, но и от товарищей по партии, не без оснований подозревавших его в связях с охранкой.

Словом, Луке Камаричу было совсем не до того, чтобы искать пропавшую Люшу. Да она, впрочем, никуда и не пропала. Напротив – она стала известна всей Европе, о ней с восторгом писали газеты Варшавы и Парижа, Берлина и Вены. Ее танец называли непостижимым славянским колдовством, за возможность увидеть его выкладывали любые деньги. О том, кто она, эта удивительная танцовщица, откуда родом и как ее зовут, ходило множество легенд, но точно этого никто не знал. Вернее, знал один человек, которому она некоторое время разрешала следовать за собой и принимала его близость… а потом прогнала, потому что он, увы, по-прежнему не знал, что ему делать с самим собой, а тем более с ней – хоть и внимал музыке Космоса. А ей, Любе Осоргиной, было еще хуже, чем Люше Розановой в Синих Ключах.

Когда она приехала в Москву и согласилась выступить для гостей годовщины свадьбы князя Бартенева, ее дела были уже плохи. Не спасали ни наркотики, ни алкоголь. Максимилиан нашел Арабажина и попросил о помощи. Арабажин силой привел Люшу в чувство и отвез в Синие Ключи.

И снова из-за ее возвращения пошли прахом планы Александра Кантакузина! Юлия тотчас покинула его – ведь теперь он уже не был полновластным хозяином поместья и не мог увезти ее за границу, как обещал. А Люша, придя в себя, начала разбираться с последствиями его управления.

Привезла Атю и Ботю из закрытых школ, куда он их поместил (точнее, привезла Ботю, Атя явилась в усадьбу сама). Привезла в Синие Ключи Владимира, вернула Груню и маленького Агафона – ее сына от Степана. Прогнала Капочкиных гувернанток, от которых та не знала, куда деваться. Ну, и как-то так получилось, что и самому Александру возле нее не оказалось места.

Рядом с ней был Арабажин. Они оба понимали, что это ненадолго. Клятва Гиппократа и революция – достаточные причины, чтобы поставить крест на личной жизни. А если мало их – то вот и третья.

Война.

Пришел август четырнадцатого. Аркадий Арабажин, врач санитарного поезда, отправился на фронт. В октябре Люша получила известие о гибели доктора. Она уже носила его ребенка.

В эти дни возвратился Александр и снова стал жить в одном доме с женой. Усадьбе была нужна мужская рука, а Люше – плечо… они слишком давно уже были мужем и женой… да и в детской когда-то запер ее и няню вовсе не он. А кто? Об этом Люша, честно сказать, не так уж часто задумывалась.

Она писала ему письма. Рассказывала обо всем, происходящем в Синих Ключах. Например, а театре, который организовали дети во главе с Кашпареком. Тот со своей марионеткой, которая казалась частенько более живой, чем сам артист, дразнил жандармов дерзкими куплетами, кружил головы деревенским девушкам и мрачнел, глядя на кроткую, как ромашка полевая, Олю. Или – о том, как живут в Торбееве. Туда еще до войны вернулась Катиш. К тому времени Люша уже знала, что Катиш – это та самая Этери, что учила ее танцевать. История Катиш – не очень складная и не очень веселая. Она была приемной дочерью художника Ильи Сорокина – бывшего крепостного, всю жизнь любившего первую жену Николая Осоргина. Когда та, не имея своих детей, захотела сделать Катиш своей воспитанницей, Сорокин тут же отдал девочку, даже не спросив, а что об этом думает она. Впрочем, у Осоргиных Катиш не обижали – ровно до того дня, когда опекун, уже овдовевший, изнасиловал ее. За это он в конце концов и поплатился: ведь убил Осоргина в день бунта эсер Егор Головлев – убил, надеясь заслужить одобрение возлюбленной, за которую мстил. Надеялся эсер напрасно, месть Катиш была не нужна. И с Люшей ей оказалось нечего делить. Устав от богемной жизни, она вернулась в Торбеево, к мужу и приемному отцу, прежде служившему в Торбееве управляющим, а теперь просто обитавшему там, занимаясь живописью. Трем немолодым людям было хорошо и спокойно друг с другом – даже после того, как хозяина имения разбил паралич. Лечил его, кстати, как раз Арабажин.

И в Петербурге Арабажина вспоминали. Письмо от него получила Раиса – сектантская богородица. Доктор писал, что встретил Луку Камарича, тяжело раненного на фронте, что того везут в столичный госпиталь, куда она может к нему приехать. В письме не было, конечно, ни слова о последнем разговоре двух старых знакомых – когда Камарич признался Аркадию, что работал на охранку и что это он виноват в гибели товарищей тогда, на Пресне. Ни к чему это было знать Раисе, которую Камарич любил. Она и впрямь поехала в Петербург – тотчас же, – но своего голубчика в живых уже не застала. Зато познакомилась с Кауфманом… и своей щедрой жалостью чуть-чуть растопила его вечное одиночество, от которого не могли спасти ни работа, ни благопристойная еврейская жена, ни тоскливая любовь-морок к Люше Осоргиной. Вот от нее, Раисы, и получил Кауфман деньги на психиатрическую клинику, названную «Лунной виллой». Там, среди других больных, лечилась и Луиза Гвиечелли, ожидавшая революцию, показывая товарищам по несчастью фокусы и сочиняя страстные стихи, обращенные… к кому? Все к той же Люше!

Нет, конечно, не все, кто ушел на войну, погибли. Степан, например, попал в плен. И Максимилиан тоже. В австрийском лагере для военнопленных они повстречались, не зная, что связывают их не только Синие Ключи и Люша, но и семейство Гвиечелли. Ведь Степан по-прежнему любил Камиллу, которой уже не было на свете. Зато (он об этом еще не знал) была Любовь, Любочка-Аморе, ее и его дочь. Самая маленькая в многочисленной итальянской семье, боявшаяся рояля, но уже прекрасно знавшая, что делать со скрипкой. А у Макса перед отправкой на фронт случился бестолковый роман со старшей дочерью Льва Петровича, Анной Львовной – которую он когда-то боготворил, а теперь дал увлечь себя по инерции, отчего до сих пор ему было совестно перед ее мужем, который ну ничем своих рогов не заслужил. Впрочем, здесь, в лагере, ему было не до московских романов. Отказавшись работать на германскую разведку, он не ждал для себя ничего хорошего. И на побег особенно не надеялся… Но сбежать таки удалось. Благодаря Степану, конечно. Тот ведь был из тех, что из любой беды непременно выкрутятся… и тут же влипнут в новую, согласно классической российской традиции.

А вот сын профессора Рождественского – того самого, что учил в Университете Арабажина и Кауфмана и дружил с Люшиным отцом и Львом Петровичем, – полковник-артиллерист – на войне чувствовал себя поначалу как рыба в воде и не сомневался в скорой победе… Но после разгрома под Августовом и Мазурских болот энтузиазм его угас, придавленный тяжелым недоумением. Не зная, как развлечь приехавшего на побывку сына, профессор обратился за помощью к Люше. И та оказалась на высоте! Вернее, даже не столько Люша, сколько ее подруга Марыся, польская красавица, бывшая хитровская судомойка, а ныне – владелица роскошного ресторана с русской и французской кухней. Едва увидев бравого полковника, Марыся влюбилась насмерть. И тот, конечно, не устоял. А ведь был женат… и тоже, кстати, на полячке.

Да, война, конечно, не могла отменить никаких личных надобностей. Вот Юлии Бартеневой, например, необходим был ребенок. Вернее, не то, чтобы ей – наследник нужен был княжескому роду, о чем князь Сережа не желал задумываться. И Александр Кантакузин тоже – он умел только вздыхать и взирать на Юлию с обожанием… а потом вести в постель не ее, а горничную Настю. Словом, воспользовавшись протекцией Максимилиана Лиховцева, Юлия и Надя Коковцева, переодетые в мужские костюмы павловских времен, отправились в знаменитый петербургский подвальчик «Бродячая собака», где княгиня и совратила таки собственного мужа и его дружка Леттера. Вернее, строго говоря – именно последнего. Результатом лихой авантюры стало рождение уродливого младенца, больного гидроцефалией, практически нежизнеспособного. Младенец бы и не выжил, если б не старая нянька Тамара.

Стоит ли говорить, что и этот ребенок очутился спустя недолгое время в Синих Ключах? Люша посоветовала Александру пригласить Юлию с сыном – отдохнуть, подышать деревенским воздухом, подлечиться… Все-таки он по-прежнему ее любил, а с Люшей научился ладить.

В Люшиной жизни, надо сказать, тоже кое-что изменилось.

Она узнала, что Арабажин жив.

Вернее, почувствовала. И дочь священника Маша, когда-то спасшая от толпы хвостатого младенца Владимира, подтвердила: оттого не выходит у Люши молиться о докторе, что нельзя Бога просить за живого как за мертвого.

Он ведь и в самом деле выжил. Тяжело контуженный, не помня себя, несколько дней лечил раненных в развалинах церкви, а потом его самого выхаживали жители русинской деревушки. А потом жандармский офицер, проведя расследование и совместив две личности Арабажина-Январева, предложил… нет, не сотрудничать с режимом. А просто начать жизнь с чистого листа. Иначе – не выйдет. Найдут и арестуют.

Так в одночасье сгинули доктор Аркадий Арабажин и товарищ Январев и появился на свет вольноопределяющийся Аркадий Январев. По прозвищу Знахарь. Потому что, хоть в его новую биографию высшее медицинское образование и не вписывалось – но клятвы Гиппократа никто не отменял.

Статьи Знахаря о положении на фронте стали появляться в журнале, который издавал вернувшийся из плена Максимилиан Лиховцев. О том, что друг жив, узнал и Адам Кауфман. А вот к Люше Аркадий так и не приехал. Вернее, приехал… посмотрел со стороны на ее мирную, как ему показалось, семейную жизнь с Кантакузиным, да и исчез потихоньку. В самом деле, ну что ей от него может быть хорошего?

И неважно, что об этом думала сама Люша. Неважно, что у нее уже родилась дочь Варечка, с точно такими же зелеными, как у Арабажина, глазами. Впрочем, о Варечке Аркадий еще не знал. Некому было рассказать, а сам он и не догадывался.

Дни бежали друг за другом, как торопливые волны прибоя, завтрашний заслонял вчерашний. Война не собиралась заканчиваться. Погиб в воздушном бою геройский летчик Рудольф Леттер. Трактирщица Марыся вышла замуж за давно влюбленного в нее тихого письмоводителя и родила сына, похожего вовсе не на законного отца, а на одного артиллерийского полковника. А потом пришла весна, и в столицах случилась революция. Император отрекся от престола. Атя, в очередной раз сбежавшая из гимназии, бродила по Москве, жадно смотрела по сторонам и понимала, что начинается совсем-совсем новая жизнь.

А в Синие Ключи тайком приехала Луиза Гвиечелли. И сказала Люше то, что та давно уже и без нее знала: Аркадий Арабажин жив.

Список действующих ныне и действовавших ранее героев:

Синие Ключи и окрестности:

Осоргин, Николай Павлович, помещик, убит в 1902 году

Наталия Александровна Осоргина (Муранова), первая жена Николая Павловича, умерла

Лилия (Ляля) Розанова, вторая, невенчанная женая Николая Павловича, цыганская певица, умерла

Пелагея Никитина, нянька Люши, в прошлом любовница Николая Павловича, погибла при пожаре в 1902 году

Любовь Николаевна Осоргина (Люша Розанова), дочь Николая Павловича Осоргина и Ляли Розановой

Филипп Никитин, сын Пелагеи и Николая Павловича, психически болен

Мартын, лесник Осоргиных

Таня, дочь Мартына, убита торбеевскими крестьянами

Владимир, сын Тани и Филиппа

Илья Кондратьевич Сорокин, художник, в прошлом – управляющий имением Торбеево

Марьяна, его жена, умерла.

Катиш (Этери, Екатерина Алексеевна Сорокина), танцовщица, дочь Марьяны, приемная дочь Ильи Кондратьевича

Иван Карпович, сибирский золотопромышленник, муж Катиш и хозяин имения Торбеево

Лиховцева (Муранова) Софья Александровна, сестра Наталии Александровны, детская писательница

Лиховцев Антон Михайлович, ее муж, хозяин имения Пески

Лиховцев Максимилиан Антонович, историк, журналист

Кантакузин Александр Васильевич, историк, муж Любы и кузен Максимилиана

Капитолина, дочь Любы и Александра