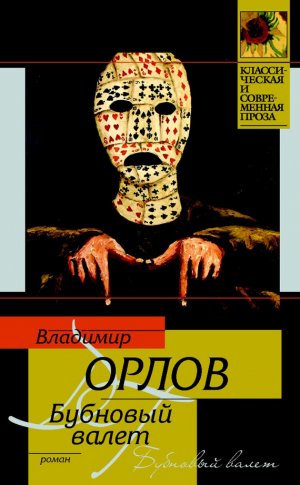

Бубновый валет Орлов Владимир

– Мне было не до солонки… – мрачно сказал я.

– А-а-а… Понимаю, – сообразил Башкатов. – К. В. с тобой поиграл… Ах, Кирюша, Кирюша! Решил провести еще один опыт… Чем же ты, Куделин, так его заинтересовал? И ради каких его польз? Ну ладно, позже разберемся… Ты в милицию заявил?

– Из-за солонки-то?

– А рожа и ребра?

– Сам виноват. Надо было бить первым.

– Ну как знаешь…

На вид Владик Башкатов был совершенный балбес. Рыжий, худющий, ушастый, с длинной шеей, гусь. И нос имел протяженный, впечатляющий, но не гусиный, а тонкий, острый. Любил балагурить по поводу своих мужских достоинств, указывал при этом на нос, приглашая слушателей к ассоциативному мышлению. «Значит, он у тебя – негритянский, – кивали собеседники. – Длинный и как веточка». Башкатов возмущался, призывал в свидетели своих славных мужских удач Проровнера: «Проровнер не даст соврать!» Илюша Проровнер был фотограф, не раз ездивший с Башкатовым в командировки. В свои тридцать лет Башкатов мог сойти за парнишку, выросшего из ношеных ковбоек и китайских парусиновых брюк (с джинсами тогда были сложности), носил он и китайские кеды «Три мяча». Можно было предположить, что он из беспризорников или из семьи, не мучившей потомство воспитанием. В разговорах любил почесывать грудь и бока, да все, что чесалось, слушал чужие слова именно разинув рот, а уж поковыряться в носу было для него первейшим делом. В действительности же Башкатов происходил из семьи потомственных электротехников («С Якоби начинали, с ним…»), по традиции и по душевной расположенности – театралов. И теперь у Башкатова было много приятелей среди модных актеров, скажем, из «Современника». Сам Башкатов рвался поступать в Щуку (дядя служил в Вахтангове), но семья выдавила его в Бауманское. Проработав несколько лет в конторе Королева, он попал в газету, в отдел науки. Артист в нем, видимо, не был истреблен, он любил прикидываться олухом и простофилей, коли обстоятельства склоняли его к этому. Иногда ради развлечения, иногда ради выгоды. Но сейчас передо мной он вроде бы не играл, делал записи в блокноте, кряхтел и почесывал в носу, что соответствовало его творческому и розыскному удовлетворению.

– Ну вот, – встал Башкатов. – Очень интересно. Очень. Остается ждать новой солонки.

7

Долго ждать не пришлось.

Новой для Башкатова солонкой оказалась моя. Два отгульных дня я читал бумаги, переданные мне моим более, нежели я, одаренным сокурсником Алферовым. Костя Алферов был теперь аспирант, исследующий деятельность российских дипломатов второй половины семнадцатого столетия, то есть времен Алексея Михайловича, в архиве на Пироговской. В студенческие годы мы привыкли советоваться друг с другом. И сейчас он вручал мне выписки из архивных документов со своими соображениями на полях, и мы, прикупив пиво, в его квартире на Русаковской смаковали подробности жизни боярина Ордин-Нащокина. Ему бы, говорил Костя, жить во времена Петра. Впрочем, Ордин-Нащокин был хорош и в свои времена. И он прорубал окно в Европу. Вообще о допетровских или канунпетровских боярах-вельможах – разговор особый. И не здесь…

Итак, я явился в свою коморку после отгулов и сразу увидел на столе фарфоровую солонку. Я схватил ее, осмотрел, потряс ее, ничего не высыпалось, поинтересовался у Зинаиды Евстафиевны, не знает ли она, кто поставил мне на стол птичку, не знает, не видела, отвечала начальница, как она пришла на работу, так эта птичка на столе и стояла.

Я посидел полчаса с солонкой и позвонил Башкатову. Башкатов принесся тут же, в отделе их для нужд науки имелась лупа, сейчас она, естественно, была в руках Башкатова.

– Та самая? – спросил Башкатов.

– По моим понятиям, та самая.

– Ну хоть бы и не та самая, – сказал Башкатов. – Хотя бы и копия ее. Важен сам факт приноса-возвращения тебе этой солонки. Открыть ваши комнаты – дело простейшее. А коли бы они хотели оставить следы, они бы их оставили.

– Кто они? – спросил я.

– А я откуда знаю! – рассердился Башкатов. – Но в самом акте возвращения непременно есть смысл. Или вызов. И уж точно продолжение игры.

– Просто кто-то шутки шутит, – предположил я.

– Ничего себе шутки. Вызов бросают! А игра у них, может быть, адская…

– Мне, что ли, вызов? – удивился я.

– Ну уж прямо тебе! – поморщился Башкатов. – Ты-то им на кой ляд нужен!

И он махнул рукой. Видимо, признавая меня в этом деле пустяковиной. Или деревянным болваном.

Исследование солонки (не исключено, что уже как улики или вещественного доказательства) вышло обстоятельным. Совершал Башкатов и естественные действия, произведенные и мною. Но увидел я и манипуляции для меня неожиданные, вызвавшие мое удивление или даже уважение. Башкатов доставал из карманов (нынче он был в вольной куртке из серо-бежевого с крапинами букле) флаконы, кисточки, пакетики, скребки. Заполнял солонку сквозь большое отверстие под лапами птицы белым порошком, порошок же через дырочки для соли ссыпал затем в аптекарский пакетик и выводил на нем буквы с цифрами. Вливал в солонку жидкость, ее же выливал в пустой флакончик. Мазал розовым желе головку птицы, кисточкой укладывал желе в банку. Много нюхал птицу с разными степенями внимания и интереса. Прикладывал солонку к уху, будто морскую раковину, надо полагать, в намерении услышать отдаленные разговоры тайных злодеев. Я явно ощущал физически-страстное желание Башкатова самому уменьшиться и ввинтиться вовнутрь солонки.

– Часа на два я у тебя ее заберу, – заявил он наконец. – Заводской знак непонятный. Старый. Но вещь не музейная. И не дорогая. Но очень может быть, что входила в набор. Тогда, можно подумать, набор был своеобразный. Что за птичка-то? Вроде бы сова. Но разве сова? Брови густые. И нос не крючком. А глянь в профиль – Бонапарт! И прядь надо лбом знакомо скошенная. И крылья, прижатые к бокам, словно фалды. Фрак или сюртук. Наполеон порой должен был ходить и в цивильном. Когда? При каких обстоятельствах? Выясним. Что еще интересно. Номер пятьдесят семь. Выведен какой-то странной зеленой тушью. Понятно, что это не пятьдесят седьмая солонка, выданная К. В. Не коллекционный ли это номер Кочуй-Броделевича? Или номер вывели раньше и на других основаниях? Неизвестно. Внизу птицы, вот смотри, опоясывающая канавка – стало быть, птичку, сову с Бонапартом, могли держать в подставке, скорее всего высокой и из хорошего металла. А коли так, место ей могли отводить видимое и почетное. Но зачем водружать на пьедестал солонку? Загадка… И что хотели найти в этой птице, раз ее похищали?.. Не знаю… Но ты понимаешь, что вынужден стать теперь моим помощником?

– С чего бы вдруг? – поинтересовался я.

– Ну не помощником, – тут Башкатов быстро взглянул на меня, что-то соображая, почесал грудь. – Вроде бы советником-консультантом. Ты же историк и сможешь оценивать ситуацию и ее персонажей своими способами. А своеобразие мысли порой открывает сейфы и без кода.

– Я такой же историк, – рассмеялся я, – как ты сыщик.

Башкатов надулся. А я, сознавая, что совершаю бестактность, не смог остановиться и выпалил:

– Ты вот так и не смог поймать снежного человека!

Я ожидал, что Башкатов тотчас же меня осадит, но он обиженно сжал губы. Башкатов занимался делами космоса, темой для газет в ту пору наиважнейшей, каждая мелкая новость в ней могла быть планетарной сенсацией. А Владислав Антонович умел добывать материалы из первых рук и без секундных опозданий, а часто даже и с опережением событий. Он имел выходы на Сергея Павловича Королева. Тот согласился быть консультантом повести Башкатова и его фильма. Но космические публикации допускались не часто – либо по случаю (запуски, годовщины), либо в связи с за-., рубежными разъездами слетавших уже космонавтов. И у Башкатова было время для писаний и командировок, с сутью отдела не связанных. То он ухитрился попасть в сельдяную экспедицию и купил в Гибралтаре обезьяну. То, вызвав доверие чекистов, уговорил их взять его наблюдателем при поимке загнанного уже за красные флажки матерого британского агента, о чем написал очерк с продолжением. То он искал клады и пропавшие библиотеки. И был страстью Башкатова снежный человек. В ту пору снежный человек находился в чрезвычайной моде. Он, нисколько не вредя пришельцам, заменял тогда черную и белую магию (не для Башкатова, тот и магию признавал), Чумака с Кашпировским, астрологов, слепого музыкального компилятора из секты Синрикё, одержимую белыми бесами непорочную киевскую девицу Цвигун. Из снежного человека позже произошли или даже вылупились лох-несские чудовища и пережившие мамонтов гигантские крокодилы в якутских озерах. Тогда ощущалось в публике, что снежного человека вот-вот отловят и в ходе развития мироздания случится нечто замечательное. У нас в редакции за снежным человеком с особым тщанием гонялись трое. И у каждого из них снежные люди были разные. Репортерша Марианна Градова (не раз выкрикивавшая в телефон, но на все коридоры: «Я не женщина, я – репортер Градова!»), та долго ждала обещанных вестей о каракалпакском Маугли, воспитанном в холмах Устюрта шакалами, варанами и змеями. Полетела к разысканному Маугли, слала после его мычаний шифрованные телеграммы в Москву, но отчего-то устюртского Маугли, достаточно шерстистого, велено было засекретить. Второй охотник, бравый мужчина с усами и локонами Арамиса Жорж Сенчаков, собирался в горы Дагестана за снежным человеком кавказской национальности. Прошу извинения, я забыл его специфическое прозвище, как-то на «к»… Нет, вспомнил – «каптар». Сенчаков приобрел горский кинжал, показывал его мне. Он располагал документами некоего геолога, цветного металлиста, с описаниями горного обитателя и фотографиями меховой фигуры в полный рост, но на дальней скале, и отпечатками нижних конечностей в снегу. В горах, пусть и с кинжалом, и с сетями, Сенчаков искомое не раздобыл. А когда в Москве он пришел к геологу с отчетом, тот, рассмотрев волосатую спутницу Сенчакова, Ингу, не выдержал и признался, что его документы-исповеди с фотографиями – розыгрыш и мистификация. А Башкатов темнил, не хвастал, не сверкал кинжалами, а готовился к подвигу тихо. Однажды пропал куда-то, и через день забили в литавры: «Экспедиция профессора Поршнева обнаружила в одной из пещер на Памире снежного человека! В составе экспедиции – известный журналист В. Башкатов». Позже сообщили, что обнаружен не весь снежный человек, а лишь его скальп. Но и скальпа достаточно. Однако уже в Москве экспедицию ждал конфуз. Скальп, определили специалисты, принадлежал обезьяне. Причем не крупной. И неизвестно, по каким мотивам из теплых индийских или пакистанских зарослей двинувшей во льды Памира. Выходило, что ради посрамления известного профессора Поршнева и не менее известного энтузиаста В. Башкатова.

Вот к каким обидным воспоминаниям я отослал Башкатова своими уколами, вызвав, как выразился бы изящный редакционный стилист Бодолин, печальные звоны тонких струн души Башкатова. Я хотел было извиниться, но Башкатов вдруг заявил:

– Сам-то, скромный скромник, а на Цыганкову глаза вылупил!

– При чем тут Цыганкова? – растерялся я. – С чего бы глазеть на какую-то Цыганкову?

Но Башкатов продолжил атаку:

– А то я не вижу твоего интереса, вполне возможно, болезненного и даже неосознанного, при твоей-то стыдливости…

– Да вы все одурели, что ли? – расстроенно пробормотал я.

– А! Вот! – обрадовался Башкатов. – Не я один, значит, заметил… Думали, что ты на Чупихину глаз положил, а тут Цыганкова взяла и появилась… Тебя небось и К. В. уязвил… Представляю, что он тебе вообще мог наговорить… Ты-то сам никому не расскажешь об этом разговоре… Устыдишься! И почему солонка возникла в конце разговора?.. А с Цыганковой я не советовал бы тебе иметь дело…

– Это оттого, что ты сам крутишься у дверей школьного отдела?

Да что же это мы? Что же я? Будто мы стоим с Башкатовым между партами седьмого класса и собираемся после уроков стыкаться во дворе!

– Я-то что! Я-то ладно! – заявил Башкатов. – Я-то бабник! Опытный боец! А ты… Ну ладно, вернемся к делу. Запри дверь. Так будешь ты советником-консультантом?

– А не влипнем ли мы в историю, в какую не надобно совать нос?

– Может, и влипнем. Но это же будет одно удовольствие! Или ты дрейфишь? Если дрейфишь, ко мне не подходи и обо всем забудь!

– Но я…

– Но ты уже влип! – восторжествовал Башкатов. – Влип! И забыть о чем-либо тебе не дадут! В этой истории много линий. Ты пока состоишь в короткой внешней связке из трех видимых элементов: К. В. – ты, Куделин, – разбойники-грабители.

– Есть и четвертый видимый элемент, – сказал я. – Кочуй-Броделевич.

– Верно! Сечешь! – обрадовался Башкатов. – Всю подноготную Кочуй-Броделевича и его коллекции надо вызнать в подробностях.

– О ней писала Рюмина.

– Рюмина – дама поверхностная. И все выложила в заметке. А я разговаривал с Кочуй-Броделевичем… Коллекционерами, отринувшими его, я займусь сам. А ты… Сможешь ли ты со своими приятелями добыть или составить родословную Кочуй-Броделевича?

– Это дело выполнимое, – сказал я. – Хотя и не скорое…

– А Ахметьева?

– Что Ахметьева?

– Не могли бы вы, забравшись в бумаги, выковырнуть еще и родословную Ахметьева Глеба Аскольдовича? Особенно по материнской линии, там были какие-то немцы, бароны… И важно выяснить, не пересекались ли в веках кланы коллекционера и нашего златоуста.

– С чего бы вдруг тебя взволновал Ахметьев? – поинтересовался я.

– Но это ведь он сам пристал к тебе с солонками! И личность он демонстративно-оригинальная. Боярин, монархист, а пишет речи и мемуары главнейшим большевикам… Да… Ты, я вижу, фарфоровую ситуацию всерьез не воспринимаешь… А зря… Ну ладно. Солонку номер пятьдесят семь я верну тебе часа через два. И поверь мне: в ближайшие дни произойдет нечто, что заставит тебя устыдиться. А от Цыганковой ты отстань. Искренне тебе советую. Отопри дверь.

Уже перед дверью Башкатов сказал:

– Сейчас же разболтаю о возвращении солонки, и посмотрим, кто явится к тебе первым. Не удивлюсь, если им будет Глеб Аскольдович Ахметьев…

– Он в канцелярии Климента Ефремовича…

– Вернулся. Я видел его в коридоре.

Через полчаса в мою дверь постучали, и это явно была не Зинаида Евстафиевна, да она и стучала в редких случаях. Посетителем оказался Боря Капустин из отдела опять же науки. Рослый, худой, отчасти похожий на киевского футболиста Блохина, он был парень шалый, легкий на подъем, не менее склонный к авантюрам, нежели его коллега Башкатов. Но он не ловил снежных людей, его тянуло под воду в батискафах и ввысь на воздушных шарах, он пытался воскресить дирижабли и под покровом некоего оборонного института участвовал в опытах по выживанию. Его выбрасывали в сибирскую тайгу, пока – летнюю, на необитаемые острова в Охотском море без провианта и подсобных средств. И он выживал. Вид у него был озабоченный, он сразу заявил:

– Давай показывай!

– Она же у Башкатова, – удивился я.

– Нужна мне твоя солонка! Показывай ребра!

– Не сломаны. Ноет. Болит. Миозит. Следствия ушибов.

– А ноги?

– Ничего. Внизу – ничего, бедра в синяках. Гнуться больновато. Мениски целые.

– Суки! Из-за дерьмовой солонки! И К. В. хорош! А я только узнал. Против «Смены» все равно выйдешь. В ЦИТО свожу, на процедуры, мази подберем для грудной клетки и крестца, и выйдешь!

Интерес Капустина к моим травмам, болям и восстановлению физических совершенств организма был вызван не сострадательными свойствами натуры Капустина, не придремавшими в нем комплексами Эскулапа, а должностью капитана футбольной команды. Сам Капустин, в юниорстве – чемпион Москвы на сотке, десять и девять, играл у нас на левом краю.

– Ну, все, – сказал Капустин. – Вижу – ты будешь в норме. Должен тебя предупредить. Башкатов мне приятель, но ты мне нужен на поле в товарном виде. Тебя он намерен, я чую, вплести в интригу, которой ты рад не будешь. Держись от нее подальше.

После Капустина меня посетил редакционный денди и классик, по убеждению местных эмансипанс-дам, Дима Бодолин. Я даже привстал со стула от удивления. У кураторов, служебно-вынуждаемых посещать шестой этаж, встречи с Бодолиным в коридорах вызывали недоумения. Это художник, это артист, успокаивали их, его ранние рассказы хвалили Шолохов и Паустовский, он кончил ВГИК, сценарный, а у них сами знаете, какие привычки и манеры, какие там Софи Лорен и Брижит Бардо. Принадлежность Бодолина к ВГИКу должна была истребить всяческие опасения и оправдать пребывание в ответственной газете воздушного создания. Вот и автор «Председателя» учился во ВГИКе, плейбой и гуляка, а фильм его вышел государственный. Бодолин до автора «Председателя» пока не дорос, но мало ли что?.. Одевался он модно и дорого, вещи покупал в комиссионках и у фарцы, из-за нарядов мог бы попасть в фельетоны Комаровского как «вырокенроливавший» из стиляг. Любил носить блузы живописца («только сейчас из мастерской»), длиннополую шинель без погон (то ли солдат, то ли полевой офицер), а то и ватники, опрятные, без следов и запахов трудовых усилий. Шею украшал бабочками, фигурными узлами шарфов, цветными платками, то ли барда, то ли флибустьера. Почти все взрослые родственники Бодолина были артистами, оперными, балетными, опереточными, иные из них – известными. Мать получила Народную еще до войны, отец отсидел в лагерях, вернулся домой никчемным стариком, но и теперь, рассказывали, был красив. Красота же Димы со влажностью очей была отчасти старомодной, будто бы из окружения Веры Холодной, какой-то томительно-знобкой, возможно, и именно чарующей (дам, естественно, дам, но мне их не понять). Успехи у Димы были легендарные… Среди работников газеты, чаще всего – довольно спортивных или просто озабоченных тяготами службы и быта, Дима выделялся своей барственной вальяжностью. И если с кем-то у него и было общее, то с Глебом Ахметьевым, человеком, в сущности, совсем иного склада. (Я перечитал написанное выше и понял, что мог создать – скорее всего и создал! – впечатление о Бодолине как о позере, пошляке, удачливом искусителе и вообще, если принять во внимание этические положения фельетонов Комаровского, как о личности, склонной ко всяким подлостям и пакостям (и имя ему следовало бы иметь Аркадий или Эдуард). Просто я плохо знал Бодолина и не имел к нему интереса. Он был мне чужой. Я вырос в иной среде, в иных привычках, в иной эстетике, наконец. Показно-презрительное отношение Бодолина к спорту, к спортсменам и вообще физически развитым людям как к быдлу рождало и мое презрительно-ответное отношение к Бодолину. При этом мое презрение было приправлено и жалостью. Но какое я имел право жалеть его или судить его? Меня создавала жизнь грубая, его – жизнь с иными словами, звуками, жестами и запахами. Мы не совпадали. Мне не по нраву была, в частности, манера его очерков. Ну и что? Ну и что?)

– Старик, – сказал Бодолин, – говорят, тебя одарили некиим художественным произведением. Не соизволите ли показать?

– Не соизволю, – сказал я.

– Отчего же так?

– Оно у Башкатова. На исследовании…

– А что ты так напрягаешься и ерепенишься?

– Твое… – Я чуть было не сказал «ваше», и это было естественнее при моих отношениях с Бодолиным, но тогда – по приличиям газеты – я отнес бы его к начальникам и тем бы оскорбил Бодолина. – Твое появление здесь меня удивило…

– Я – профессионал, – деликатно улыбнулся Бодолин. – Не уважаю в текстах неточности и ошибки, и стало быть, у меня не было поводов появляться у вас…

– А сейчас – что за повод? – спросил я по-прежнему без дружелюбия.

– Не повод, а причина, – сказал Бодолин. – Любопытство. Что за солонка такая?

– Обыкновенная солонка. Птица. По заключению Башкатова, сова. Но отчего-то похожая на Бонапарта. Коллекционный номер солонки – пятьдесят седьмой.

– Пятьдесят седьмой? – удивился Бодолин.

– Ну и что тут такого? – его удивление меня насторожило. – Ну, пятьдесят седьмой!

– Нет, нет, ничего, – замялся Бодолин. И замолчал. Тут же в комнату, без стука, как в свою, шумно и с запахами светской дамы, способной украшать своим присутствием и приемы, вошла Лана Чупихина.

– Куделин, – сказала она, – по-моему, пришла пора выпить по чашке кофе. Ба, да тут сам маэстро Бодолин. Вы секретничаете? Я вам не помешала?..

– Что вы, Ланочка! – поклонился ей Бодолин. – У нас разговор открытый…

– Да, мы кое-что обсуждаем, – более туманно произнес я. У меня не было нынче желания пить кофе на людях и в компании с Чупихиной.

Лана Чупихина, если не красавица, то, несомненно, женщина обворожительная, была теперь, особенно в сравнениях с новыми штатными дарованиями и стажерами-старшеклассницами, действительно светской дамой, одной из шести-семи местных светских дам, и действительно посещала приемы. Когда же в редакцию заезжали важные гости, Лану приглашали к комплиментарным столам как эстетически совершенное добавление к коньякам, шампанскому, фруктам и интеллектуальным разговорам. Насыщенной прелестями была и вечерняя жизнь Ланы, ее знала вся достойная Москва, с общения на общение она возила себя на кофейной «Волге» богатого и взрослого мужа, отношения с которым у нее, как и у него с ней, сложились декоративно-необязательные. Писала Лана так себе, но красивую женщину, пышнотелую блондинку, редакция могла позволить себе держать и для целей представительских. Я был для Ланы никто, запасной или даже аварийный вариант, она не могла существовать без суеты обожания вокруг нее, без свиты или хотя бы одного кавалера. Сегодня никто не смог сопроводить Чупихину в буфет. Был бы я девицей, она вынудила бы меня составить ей компанию в туалете. Когда-то мы начинали с Ланой в том самом отделе студенческой молодежи. Оба были малоудачливы. Сострадание и жалость друг к другу сблизили нас. Мы чуть не стали друзьями. Мы чуть не стали любовниками. Я, во всяком случае, месяца два ходил влюбленным рыцарем. И Лана будто бы тепло глядела на меня. Но для нее это была игра, пусть и без корысти… Лана смотрела в будущее, а я в этом будущем не виделся даже титулярным советником. Теперь же целевой интерес Ланы к титулярному советнику меня нисколько не радовал.

– Лана, – сказал я, – у меня туго со временем, а состояние моего организма требует не кофе, а пива. Вот Дима Бодолин как раз намеревался пить кофе.

– Не скрою, Светлана Анатольевна, намеревался, – быстро согласился Бодолин.

– Очень рада. А этот Куделин-то каков! Зазнался! Нос задрал из-за своей солонки! – воскликнула Чупихина. Она была, я только заметил, в черных колготах, чрезвычайно модных в нынешнем сезоне, но пока редких. – Позволил себе даже увлечься недоступной лахудрой Цыганковой!

– Я слишком далек от нее, – сказал я, – чтобы определить, лахудра она или не лахудра. Но вы-то, может быть, с высот своей светскости не способны углядеть в ней гадкого утенка? Оттого и досадуете на нее…

– Все прелести этого так называемого гадкого утенка, – решительно сказала Чупихина, – состоят в том, что утенок разрешает себе не носить трусы и лифчики!

– Вот тебе раз! – взмахнул руками Бодолин, и можно было понять, что слова его относятся не к Цыганковой, а к неуместности и неприличию обсуждения отсутствующего здесь человека.

И Чупихина поняла это.

Удручавшую всех неловкость разметал Глеб Ахметьев. Он распахнул дверь и вошел в комнату так, будто его ждали, а он опаздывал. Спросил резко:

– Ну и где солонка? Номер ее пятьдесят седьмой?

– Номер ее пятьдесят седьмой, – сказал я. – А сама она у Башкатова. Он ее скоро вернет.

Но Ахметьев уже заметил Бодолина и Чупихину, смутился и замолчал. Те же, напротив, оживились. Я решил помочь Глебу.

– Как там достославный Климент Ефремович? Ворошилов, наш первый офицер…

Костюм Ахметьева, синий в полоску, жилет, бордовый галстук с разводами, бордовый же уголок платка, твердо выглядывавший из верхнего кармана, ботинки, начищенные будто бы негром преклонных годов, изучившим русский язык, подсказывали, что Ахметьев вернулся от одного из памятников.

– Маразматик и дерьмо! Он и в молодости был прохвост, а теперь и вовсе противен! – выругался Ахметьев. – Ладно. Я спешу к Главному. Зайду, расскажу.

«Зайду, расскажу» надо было понимать как «Зайду, поговорим о солонке…»

– Какие у него залысины благородные, – словно бы опомнилась Чупихина. – Как у Радищева…

– Или как у Чаадаева, – добавил Бодолин. Может, съехидничал.

Я все же не помнил, были ли у Чаадаева залысины. Я помнил его высокий лоб. Но ведь и мне иногда при взгляде на Ахметьева приходил на ум Чаадаев.

Я совсем уже было выпроводил Чупихину с Бодолиным к венгерским кофейным аппаратам, как взял и заявился Башкатов с окончательно обследованной им солонкой. Солонку захватили Чупихина с Бодолиным, а Башкатов наклонился ко мне и зашептал:

– У нее и голова отнимается… Подумай над моими заданиями. И не тяни… В ближайшие дни не то еще будет…

– Башкатов, – сказала Чупихина, – я, конечно, не Агата Кристи и тем более не ее старуха Марпл, но и мне очевидно то, что очевидно всем.

– И что же? – поковырялся в носу Башкатов.

– Это же ты все устраиваешь, Башкатов.

– Что все? – удивился Башкатов.

– Всю эту авантюру с фарфоровыми изделиями. И ограбление Куделина подстроил ты.

– Я… – серо-голубые глаза Башкатова расширились чуть ли не в ужасе.

– Нас же развозили в тот день в одной машине. Я видела, как ты нервничал. И ты знал, что Куделин был у К. В. и получил солонку. Как один из хранителей Музея ты торчал в доме Кочуй-Броделевича и хорошо изучил его коллекцию…

– Господи, да зачем же мне вся эта авантюра? – недоумевал Башкатов. Но он был растерян.

– А я откуда знаю, Башкатов? – протянула Чупихина. – Всем памятны твои розыгрыши. И Голощапова ты сделал посмешищем, даже двух свидетелей из Америки изготовил… А сбор подписей под некрологом Михалкова, баснописца-громовержца…

– Ну, это на первое апреля, – Башкатов будто оправдывался. – И по большой пьяни…

– Розыгрыш был, конечно, мрачноватый и даже жестокий, – сказал Бодолин, – но изящный и в своей черноте…

– По пьяни, – повторил Башкатов. – По большой пьяни… А тут я трезв… А с таким же основанием можно подозревать и Ахметьева…

– Ахметьев в тот день не дежурил и ушел с работы часов в восемь…

– Ну и что? Мог позвонить диспетчеру разъездов и узнать, кого и во сколько отправят. С нами в машине ехал его сотрудник Мальцев. А Ахметьев явно озабочен событиями с солонками…

– Ты, Башкатов, в свой сюжет мог включить и Ахметьева, втемяшить ему в башку черт-те что, заставить поверить в четырех каких-то убиенных, он и озаботился… Ты и Мальцева мог включить в предприятие… Или они тебе подыгрывают…

– Чупихина, а ты ведь тоже ехала с нами в машине, – сказал Башкатов. – И устроила Куделину засаду в сговоре с К. В.

– Окстись, Башкатов! – всерьез запротестовала Чупихина. – Окстись! Я и не знала, что Куделин ходил к К. В.

– Это еще надо проверить, – строго сказал Башкатов.

– Башкатов, может, ты и развлекаешься! – вновь воскликнула Чупихина. – А может, имеешь при этом и иную цель. Или эту цель тебе навязали внешние силы? Но не вовлекай в свои или чужие игры Куделина. Мы-то ладно, люди ушлые. А он-то простодушный простофиля. Я его беру под свою опеку и в обиду не дам!

– Я не нуждаюсь ни в чьем опекунстве! – раздосадованно произнес я.

– Чупихина, а что, у тебя на Куделина особые права? – поинтересовался Башкатов.

– Мы с ним… У нас с ним… – смутилась Чупихина. И, чтобы не допустить ложных толкований, разъяснила: – Мы с Куделиным долго маялись вдвоем в памятном студенческом отделе…

– Скованные одной цепью, – подсказал Бодолин.

– Можно сказать и так, – кивнула Чупихина.

– Мне надоело это глупейшее обсуждение, я пойду, – сказал Башкатов. – Тебе, Куделин, еще придется выслушать некоторые мои слова.

Намерению его удалиться помешала возникшая в дверном проеме лахудра Цыганкова.

Прежде я наблюдал лахудру лишь издалека. Ну, не издалека. А на расстоянии. Но наблюдал много раз.

Судачили о ней в редакции всяко. На днях я вновь услышал о ней – Сорвиголова и Оторви да брось. Именно про такую, уверяли, поется в известной песне на мотив «Кирпичиков»: «На окраине Рощи Марьиной на помойке девчонку нашли. Сперва вы… мыли, потом вы… терли. И опять на помойку снесли». На планерках нередко сетовали: в героях у нас – одни лишь правильные школьники, а где улица, где подворотня, где притоны, где волны сексуальной революции в школе, где неформалы, где хиппари, где прочие, где боль за них, где их голос и их амбиция? И вот сыскали этот голос – некую Цыганкову. Нина Соловьяненко, редактор школьного отдела, всегда привечала парнишек и девчушек, пусть и всклокоченных, пусть и с перевернутыми представлениями об истинных ценностях, но не подлых и умеющих рассказывать об особенностях собственных и своих ровесников. Цыганкова, под псевдонимами, писала заметки (условно – заметки) именно из подворотни, притонов, стоянок хиппарей. Оказалось, что у нее есть слог, нервно-ломаная ее писанина, вроде бы корявая, с грубостями, с неожиданными словечками и сленгом, производила странное действие, но впечатляла свежестью чувств и информации. На моих глазах в большой комнате отдела Цыганкова писала на полу, разлегшись вольно и не обращая внимания на переступавших через нее сотрудников. «Элиза Дулитл!» – пришло мне в голову, я ее пожалел. «Уж не намерен ли ты стать полковником Пикерингом?» – спросил я себя. Мало ли кем я был намерен стать… И кого-то – лицом и движениями – она мне напоминала… Нравственные педанты фыркали при упоминании Цыганковой. И действительно, она выросла на помойке и, видно, не закончила четырех классов, живет в подворотне, курит травку, не может без группового секса, от этой грязной швали надо держаться подальше, иначе заразишься, и неизвестно чем, в газете есть рубрика «Журналист меняет профессию», так вот Цыганкова нырнула в проститутки, готовит «Исповедь блудницы». Ну и что, отвечали им, вы-то от нее не заразились, а газету хватать будут, мы получим гвоздевые публикации.

– Куделин, – сказала Цыганкова, – говорят, ты самый… этот… вундеркинд в газете и щелкаешь кроссворды…

В руке у нее была газета, в другой – ручка.

– Конечно, Юлечка, конечно! – Башкатов в мгновенье стал изящным и ласковым рыжим котом. – В кроссвордах он истинный ундервуд и копенгаген!

– Вопрос, – сказала Цыганкова, голос у нее был хриплый, прокуренный, низкий. – Мифическое существо с телом быка, символ чистоты и девственности. Восемь букв. Первая «е».

– Ой, Куделин! Ой, не могу! Это же про тебя! – расхохоталась Чупихина. – Это же надо! В самую точку!

И рыжий кот Башкатов рассмеялся, смех укротить не смог.

– Единорог, – сказал Бодолин. Он тоже развеселился.

– Единорог? Подходит. Куделин, верно, что единорог? – Цыганкова смотрела только на меня.

– Единорог… – выдохнул я. – Верно.

– А что ты такой медлительный? – спросила Цыганкова.

– Девочка, он не только медлительный. Он… – не могла остановиться Чупихина.

– У моей старшей сестры в студенческие годы был знакомый Куделин, – сказала Цыганкова. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, изогнув бедро, и словно бы никого в комнате не видела. Кроме меня. Я же глядел на ее ноги в ссадинах, и в голове у меня вертелось глупейшее соображение: «На таких коленях можно написать много шпаргалок».

– Я не помню никакой Цыганковой, – сказал я. – Может, и знакомился, но не помню…

– Тот Куделин с сестрой дружил. Ее зовут Виктория.

– Я не знал никакой Виктории Цыганковой. – Теперь я говорил чуть ли не раздосадованно.

– Я так и подумала, что ты не тот Куделин, – покачала головой Цыганкова. Она по-прежнему смотрела только на меня, отчего мне было не по себе, а все в комнате притихли. – Но я серьезно младше сестры. И она папина дочь, а я – мамина. Когда я получала паспорт, папаша был временно в бегах, и я взяла мамину фамилию. А у отца фамилия – Корабельников…

Так… Еще раз приехали… Викина сестра… Элиза Дулитл! Эта Элиза в шестом классе знала три языка…

– Спасибо за единорога, – сказала Цыганкова. И бросила уходя: – Сестра моя, увы, сейчас не в Москве. Она живет в Англии…

– Она, по-моему, с приветом, – сказала Чупихина ей вслед. – Глаза-то у нее какие!

– Напрасно ты, Лана, – сказал Бодолин. – Глаза у нее очень красивые. И в ее приходе, видимо, был смысл.

А Башкатов стоял опечаленный.

8

Но предсказания его сбывались. Лишь появился я на следующий день на шестом этаже, услышал: умер Чукреев. Говорили и ахали громко. А шепотом добавляли: перерезал вены, вызвали «скорую», но опоздали.

С Чукреевым, совершенно неприметным мужичком лет сорока (оказалось – сорока четырех), за четыре года я имел всего лишь два мимолетных разговора ни о чем, дела наши никак не пересекались. Должность Чукреев занимал – при произнесении вслух – очень важную. Ответственный секретарь. В действительности же он ничего не значил. Как-то завели в областях по два Первых Секретаря обкома, промышленного и сельского. Сейчас же вскипела всеобщая кампания по раздвоению начальства. У нас в газете в штатном расписании своевременно обнаружился еще один ответственный секретарь. Чукреева на эту должность, курировать сельские темы, выписали из собкоров по Оренбуржью. Журналист он был посредственный и в Москве растерялся (квартиру, правда, получил хорошую, трехкомнатную). Существовавший прежде единственным ответственным секретарем Роберт Степанович Мелкасов, человек честолюбивый и хрупко-ранимый, поначалу не реагировал на пребывание рядом, в параллельном измерении, Чукреева. Но потом изобретательно-тонко стал создавать ситуации, из которых вытекало, что труды этого дурака бесполезны для газеты (впрочем, для Роберта Степановича все люди по отдельности и в целом были дураки и его замыслам и талантам лишь мешали). Со временем кампания с двумя секретарями обкомов стала казаться сомнительной, высмеивалась куплетистами Рудаковым и Нечаевым, а Чукреева вытеснили в угол, занимался он какой-то чепухой, оценивал работы собкоров. А и без него существовал отдел собкоровской сети. В общем, в профессиональных делах ему было несладко.

Я был одним из последних, кто узнал о кончине Чукреева, и мне пришлось выслушать несколько версий происшествия с намеками и многозначительными придыханиями. Мне знакомо свойство людей осведомленных получать удовольствие от передачи сведений, удививших их часами раньше, поутру, человеку «проспавшему», обделенному этими сведениями до обеда. Тут сочетались сорочье нетерпение проговориться и желание создать видимость собственной заслуженной посвященности в секреты, «а тебе всего открыть мы не можем». По этому поводу, но существенно более значительному, вспомнился мне октябрьский день шестьдесят четвертого года. А именно – 16 октября. В тот день открывались летние Олимпийские игры в Токио. Меня ввели в олимпийскую бригаду (на сами Игры обычно – по деньгам – посылали двух-трех журналистов, их репортажи и тассовскую информацию обрабатывали, переписывали в Москве люди, собираемые из разных отделов, Марьина направляли туда стилистом и правщиком, я же пригодился как знаток спортивной статистики, меня определили в надсмотрщики над техническими результатами, следить за точностью циферок – метров, секунд и т. д.). Сидеть нам в редакции предстояло, возможно, до утра, и на работу мы явились в три дня. На нас и навалились. «Вы что, и радио не слушали?» – «А что такое?» – «Никиту сняли!» И началось. И криком, и шепотом: «Переворот! Завтра сажать начнут… Нашу фронду – непременно… Зятя уже погнали…» Что печатать, кроме – черными, жирными буквами – информации о решении Пленума, никто не знал. Нам сказали: забивайте своими олимпийскими материалами хоть три полосы. А что предлагать? В Токио от полной неизвестности растерялись. Руководитель нашей делегации, молодежный вождь, получил телеграмму: «Срочно вылетай, заболела бабушка». И летел через вражеский Сайгон, в аэропорту не выходил из самолета. От наших репортеров мы получили строк тридцать. И тогда умельцы из отдела спорта сотворили отчет страниц на двадцать пять о всем, чего они не видели, но что в Токио непременно произошло. Пошло в ход и мое досье. В студенческие годы у меня была блажь: собирать вырезки о всяческих спортивных кумирах. Да и свежая, не забитая позднее информацией моя память позволяла мне держать в голове даже и результаты скромнейших забегов в Кудымкаре или на гавайском острове Нуруа. В тот день я оказался в газете не лишним. Тяжче всего бригаде было с подзаголовками темпераментного токийского отчета. Номер вел ехидный Агутин, главный соперник К. В. в чиновничьей толкотне, он потирал руки, К. В. же притих, угнетенный судьбой светлейшего Зятя. Агутин выглядел нервно-возбужденным. Но и он был растерян и, похоже, не сознавал, что будет завтра. А потому все предложенные бригадой аншлаги, выносы в рамки, анонсы сюжетных смыслов и подзаголовки сразу же отметал с руганью: «Вы хотите, чтобы газету завтра разогнали? Что вы суете мне вашу спортивную дребедень – „Победил сильнейший“! Или – „Голиаф одолел Давида“. Или – „У кого провал, у кого золотой бал!“ Что и кого вы имеете в виду? Вы поглядите на первую полосу! А это что? „Ненавидеть врагов – пустое занятие“? Это слова Юрия Власова? Ну пусть Власов и подотрется ими!» Даже простейший и тихий, как замерзающий мухомор в октябрьском лесу, заголовок «Наша первая золотая медаль» и тот был забракован. Прошли слова самые смиренные и фамилии спортсменов рядом с ними, чтобы ни о ком другом и подумать было нельзя. Тот номер я храню… А с ребятами из спортивного отдела я стал ходить в приятелях…

Почему я описал здесь тот октябрьский день? Показалось надобным.

Теперь, стало быть, Чукреев.

Мне захотелось поговорить с Башкатовым. А тот сам углядел меня в коридоре и повлек к себе. Комната его была пуста.

– Ну, – зловеще произнес Башкатов. – Что я говорил?

– При чем здесь Чукреев?

– А при том! При том! – Башкатов приоткрыл дверь, убедился, что за ней никого, дверь прикрыл, остался стоять к ней спиной. – Два дня назад Чукреев был у К. В. на приеме.

– И что?

– И то! – Башкатов перешел на шепот. – Никакого фарфорового изделия по окончании разговора К. В. Чукрееву не вручил.

– Если бы я не получил солонку, мне следовало бы вешаться или резать вены?

– Какой ты, Куделин, все же прямолинейный! – поморщился Башкатов. – Но, надеюсь, ты не поверил в версию этой ехидны Чупихиной?

– А что К. В., – спросил я, – мог наговорить Чукрееву такого, что тот расхотел жить?

– Не знаю, – сказал Башкатов. – Может, что и наговорил. Но вряд ли беды Чукреева были в его интересах. Чукреев раздражал Мелкасова, но был ставленником Агутина, то есть на этом инструменте К. В. мог бы выводить и собственные рулады… Да, Куделин, а что ты валял дурака, делая вид, что незнаком с Цыганковой?

– Я видел ее пятиклассницей три или четыре раза, – сухо сказал я. – Теперь я ее не узнал.

– А со старшей сестрой, Корабельниковой в девичестве…

– Да, – помолчав, сказал я. – Я дружил с ней.

– Корабельников – фамилия громкая. – Башкатов отправил палец в ноздрю. – А я знаю, стало быть, мужа этой неизвестной мне Виктории, хлыща-дипломата, который нынче в Англии…

– Не имею чести…

– Где тебе, – согласился Башкатов. – А я и не рад, что имел честь. Сука порядочная… А как уязвила-то тебя Цыганкова Единорогом! Я ж тебе говорил: держись от нее подальше.

– Это мое дело, – сказал я. – И я с ней не общаюсь.

– Вот и хорошо, – сказал Башкатов. – И не мешай мне. У меня на Цыганкову виды. Пусть и временные.

– И это при жене и двух дочерях?

– Ты, Куделин, – рассмеялся Башкатов, – истинно – Единорог! Впрочем, такие блаженные болваны особенно опасны. К сожалению, во всем. Как эта Вика Корабельникова предпочла тебе карьерного циника? Или она такая же шальная, как ее младшая сестренка?.. И что в тебе увидел К. В.? А он что-то увидел или узнал. Тебе неведом К. В. И ты не знаешь, что он видит в тебе. И я не знаю этого… Кстати, ты лебезил перед ним?

– Я? Лебезил… – растерялся я. – Это, может быть, ты когда-нибудь лебезил перед ним? Оттого и спрашиваешь?

– Да, лебезил. И не раз. Такая подлая натура, – сказал Башкатов. – Все. Перейдем к делу. В том, что ты напряг своих архивистов по поводу родов Кочуй-Броделевича и Ахметьева, я не сомневаюсь.

Верно. Я рассказал историю с солонкой и коллекцией Кочуй-Броделевича Алферову и Городничему, те засверкали очами. Озадачивать ли их родовым древом Ахметьева, я долго не решался. Одно дело откапывать дворянские корни покойника, другое дело – соваться в судьбу процветающего молодого человека, ему-то знанием исторических подробностей можно было и навредить. Но в конце концов я рассказал Алферову с Городничим и про Ахметьева («А что он морочит мне голову четырьмя убиенными?»), взяв с них слово: никаких невыгодных Ахметьеву мелочей в воздухи не выпускать. Кому нужно, те и сами, о ком пожелают, все добудут.

– А не размышлял ли ты, Куделин, – сказал Башкатов, – отчего и Ахметьева, и Бодолина заинтересовало то обстоятельство, что номер твоей солонки пятьдесят седьмой?

– Владислав Антонович, а не кажется ли тебе, что кто-то намерен всеми этими солонками с их номерами подтолкнуть кого-то, предположим, что нас с тобой, а может, и не нас с тобой, а еще кого-то, подтолкнуть к банальности – двенадцать стульев, голубой карбункул, рождественский гусь и так далее? Неизвестно зачем. Как неизвестно зачем ты обращаешь мое внимание на другую банальность: старшая сестра, младшая сестра, хлыщ-муж, увезший старшую сестру в Англию…

– За многими тайнами, – вздохнул Башкатов, – укрывались банальности. Или простые случаи.

– И что же ты полагаешь делать дальше с этими солонками?

– Не знаю. Пока не знаю… Пока ходы не наши. Да мы ведь и не игроки, а зрители. Будем поджидать ходы главных игроков. Терпение, терпение…

– Говорят, Чукреев оставил какое-то письмо…

– Я не знаю его текста… Я не член редколлегии… Тебя небось сунут в похоронную команду, не отказывайся… Может, чего и услышишь… А Цыганкову надо уберечь от ее дурацких увлечений.

– Твое дело, – сказал я. – Мне ее увлечения неизвестны.

9

Нельзя сказать, чтобы разговор с Башкатовым нечто мне прояснил.

Мои сомнения по поводу самого Башкатова и его участия в приключениях солонок никоим образом не были отменены. И слова Чупихиной я не забыл. Надо было только обтолковать, какие туманы он подпустил сегодня, если подпустил, и чем все-таки я был ценен ему в его расследованиях или его авантюрах.

Про Цыганкову я ему не врал. Относительно не врал. А если и врал, то прежде всего – самому себе.

Действительно, в общения с ней я не вступал. И не был намерен вступать. И ощущал опасность, какую необходимо было избежать.

Отец поучал меня редко. Но несколько раз я слышал от него выстраданное: «Не суйся туда, куда не следует соваться», обращенное скорее к самому себе, а уж потом к сыну, то есть ко мне, и к жене, моей матери. Я знал, чем были вызваны эти слова, помнил чувства, с какими они произносились, они были истинными. Но мое понимание опасностей и пределов приближения к ним существовало само по себе, как нечто единичное, собственное, воспитанное во мне зуботычинами жизни, потерями душевного покоя, укорами чести, выбрасываниями меня из устойчивости мироощущений в грязи и несоответствия идеалам. При этом опасности были разные. Иные из них могли и увлечь в свои омуты.

Скажем, совершенно не следовало мне соваться в историю с солонками. Но звенело во мне (пока) бесшабашное: «А-а! Что будет, то будет!», и опасность представлялась воздушной, надбытовой, заманивающей, подобно опасности спортивной: «Клюшки наголо! И на лед!» И я был уверен, что всегда сумею, коли будет нужда, ушмыгнуть от засад и разбойников через улицу и в проходные дворы. Но в случае с Цыганковой ушмыгивания и проходные дворы были невозможны. Происходили уже в моей жизни и ушмыгивания, и проходные дворы. Сейчас любое общение с Цыганковой, пусть и самое прохладно-протокольное, могло привести к возвращению в прошлое. Нет, и не к возвращению, а, что еще хуже, к повторению прошлого.