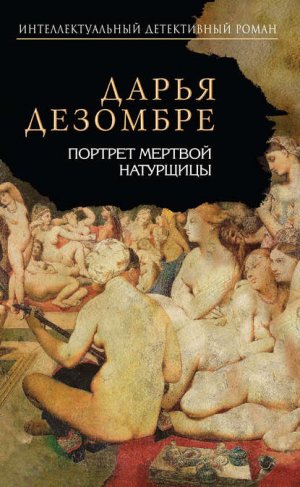

Портрет мертвой натурщицы Дезомбре Дарья

Я совершенно нормален. А ненормален тот, кто не понимает моей живописи, тот, кто не любит Веласкеса, тот, кому неинтересно, который час на моих растекшихся циферблатах – они ведь показывают точное время.

Сальвадор Дали

© Дезомбре Д., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Он

– Девушка, вы знаете, что у вас нежнейший профиль?

– Чё? – Девица повернулась анфас, и он вздохнул. Хорош был только профиль. И то скорее игривый Фрагонар, чем то, что ему требовалось сейчас для работы. Хотя…

– Очень чистая линия, – сказал он, глядя в простодушные глаза, обведенные перламутровой голубой подводкой. – Нежная кожа – зря вы пользуетесь румянами, в вашем возрасте это лишнее.

Девица от удивления разлепила липкий от клубничного блеска ротик бантиком. Он усмехнулся. Нормальная речь кажется этим детям предместий чем-то вроде марсианского языка. Он чуть отклонился на поручне троллейбуса, чтобы лучше рассмотреть ее всю: от коротковатых ножек и низко посаженной попки до плосковатого бюста, втиснутого в дешевое подобие Вандербры. Кого она хочет обмануть?

– Вы пристаете ко мне, да? – спросила девица высокомерно, но в голосе читалась надежда. Мужчина выглядел весьма импозантно. «Ухоженный», – подумала она, скосив глаза на сдержанного цвета галстук и ворот явно приличного костюма, виднеющийся из-под плаща.

– Нет, – улыбнулся мужчина. – Я художник, если хотите, чистой воды эстет. Мне понравился ваш профиль. – Он перевел взгляд на ее руки. Девушка с явной гордостью пошевелила акриловыми ногтями. Он внутренне содрогнулся: эти нарощенные ногти с мелким рисунком в виде цветочков на каждом казались ему верхом вульгарности и антисанитарии. Но сами ручки были неплохи – если сковырнуть с них это уродство. Достаточно пропорциональны, в милых ямочках. Вполне в его стилистике.

– Вы бы хотели, чтобы я вас нарисовал? – спросил он, уже зная ответ.

– Бесплатно? – Она слизнула с губ клубничный жирноватый глянец.

– Именно.

– А раздеваться придется?

Он усмехнулся – какое деловитое создание. Впрочем, чего ожидать при такой жизни?

– А ты бы хотела? – ответил он вопросом на вопрос. Ему было наплевать на ее желания. Но стало любопытно.

Девица огляделась по сторонам, чтобы быть уверенной, что остальные пассажиры не слышат их беседу: народу в этот послеобеденный час было маловато. И, легонько порозовев, кивнула:

– Ну, если надо, то чего? Я могу.

– А что скажут родители?

– А, – махнула она рукой, – родители во Владимире. Я тут сама квартиру снимаю. – Она гордо повела плечом. – В Южном Тушине. Правда, без линолеума и без душа. Но это ничего – вода-то горячая есть, верно?

– Верно, – кивнул он. У него в квартире было три ванные комнаты: одна для гостей (редких, но на всякий случай – он унаследовал от отца известную брезгливость), потом – душевая в пять метров и еще одна – с панорамным окном и большой ванной – никаких булькающих джакузи, – элементарной, как разрезанное вдоль крутое яйцо.

– Я тут работу нашла приличную, – не могла остановиться девица, а он отодвигался то влево, то вправо, чтобы понять – похожа ли? – Продавцом в бутике. С процентами. – Она улыбнулась чуть смущенно, и вдруг стало понятно, сходство, несомненно, есть. – Ну, и родители, конечно, помогают.

– Молодец, – сказал он невпопад, вынул из кармана мобильник. Бросил взгляд вниз, на ее ноги. Вот черт! Дешевые, изъеденные солью сапоги были прямо-таки гренадерской стати. Что за издевка природы! Какой у нее там размер? Сороковой?

– Это мамины, – прошептала девица, залившись краской. – У нас-то в районе зачем приличной обувью грязь месить? А я с собой на работу туфли ношу. – И она с готовностью приоткрыла вместительную сумку из кожзама.

Он облегченно выдохнул:

– Говори телефон.

Девушка продиктовала номер и даже заглянула к нему на экран мобильника, чтобы увериться, что он все записал правильно.

– Я позвоню, – сказал он на прощание.

– Давай! – Она проводила его взглядом и крикнула, когда он уже сходил с последней ступеньки: – Не забудь только!

Андрей

Он стоял перед ее кроватью и смотрел, как Маша дышит во сне: легко, почти незаметно. Руки с коротко подстриженными ногтями, спрятаны под подушку. Тонкие голубоватые веки чуть подрагивают: что ей снится? Темный подвал в Подмосковье? Сгоревший в костре друг детства? Андрей с силой потер лицо, взъерошил волосы на затылке: и как ему с ней быть? Как вывести из того тупика, куда она сама себя загнала? Бедная умная девочка. Слишком умная девочка.

Маша находилась в больнице с тех пор, как они поймали маньяка. Машиного маньяка. Маша искала его с двенадцати лет, всю жизнь и все полученные знания сосредоточив в этом поиске. Сначала она искала убийцу своего отца. А потом – убийцу самых близких друзей и отчима. И только под конец поняла, что эти двое убийц на самом деле – один и тот же человек. Родной человек: родной и для Маши, и для ее матери[1]. И вот уже прошли три недели, а Андрей не видел улучшений. И это его не на шутку пугало. Может такое быть, что в Маше что-то перегорело, сломалось? И сломалось навсегда?

Андрей сглотнул и поправил одеяло – с ним все было в порядке, но хотелось сделать хоть что-нибудь плюс к тем дурацким фруктам на столе, которые она не ела, книжкам, которые не читала, фильмам (только комедии!), которые не смотрела.

– С ней все будет хорошо. – В дверях стояла подруга Натальи, Машиной матери, державшая в своей клинике обеих. В семье их и осталось-то теперь только двое. – Скоро отпустим домой.

– Дома и стены лечат, – болезненно улыбнулся Андрей.

– Не уверена, – задумалась на минуту подруга, не улыбнувшись в ответ. – Но попробовать стоит. Конечно, я посажу их на терапию. Наталья должна возвратиться к работе – это ее и в первый раз, с Федором, спасло.

– А Маша? – спросил Андрей, задержав дыхание.

– Маша побудет дома, займется хозяйством, будет готовить матери ужин. Вам, если повезет, – завтрак. – Она лукаво улыбнулась. – Все будет хорошо, Андрюша, – повторила она опять, будто его гипнотизировала.

Андрей кивнул, мотнув головой, как больная лошадь. Жалко усмехнулся. Пошел по коридору и почувствовал, что она смотрит ему вслед.

«Маша не умеет готовить, – сказал он про себя. – Терпеть не может этого». Маша, он был уверен, боится возвращаться домой, где хозяйничал маньяк. Их страшноватый Ухти-Тухти.

– Он мертв, – уже в сотый раз, будто уговаривая себя, произнес вслух Андрей.

Лучший Ухти-Тухти – мертвый Ухти-Тухти.

Маша

Она слышала из прихожей тихий свист. Точнее, змеиное шипенье. Это мама разговаривала с Андреем. Хотя беседой шипенье назвать сложно: это был монолог.

– Не трогайте мою дочь, – шипела истерично мать. – Вы что, не видите, до чего ее довели?! Вы были ее непосредственным руководителем, несли ответственность! А у вас только шашни одни на уме (слово шашни прозвучало как «шшшшшни»)! Задурили ей голову, вместо того чтобы преступника ловить! Больше никогда – слышите, никогда! – не появляйтесь на пороге этого дома!

«Мама, – хотела сказать Маша, – не плачь!» Та всегда начинала объясняться выспренно, когда боялась расплакаться. Бедная мама любила и того, кого убили, и убийцу. И ничего не могла с собой поделать: ей нужен был некий козел отпущения.

– Я запрещаю вам общаться с Машей! У вас с ней все равно нет ничего общего, кроме этих ваших маньяков! А я не хочу, не желаю, чтобы она снова с ними связывалась!

Маша медленно провела пальцем по узору на стене. Услышала, как стукнула о пол сумка, привезенная Андреем из больницы: утром он забирал все из тумбочек в палате и под ненавидящим взглядом матери раскладывал лекарства по кармашкам…

По дороге домой она молчала, но воздух в машине был настолько наполнен ее враждебностью, что его можно было резать на куски и продавать исламским террористам с надписью «взрывоопасно».

Так же без слов они поднялись в квартиру, Маша скинула на руки Андрею плащ, сбросила туфли и сразу прошла в комнату, чтобы лечь, уткнувшись взглядом в туркменский ковер. Багровые тона, геометрический рисунок из пламенеющего красного, черного и голубого.

– До свидания, – тихо сказал Андрей.

– Прощайте, – отрубила мать.

Тихо капала вода из крана в ванной: кап-кап-кап. Билась в кухне о стекло осенняя жирная муха. Мать сняла туфли, прошла на кухню, шаркая ногами. «Совсем не ее походка!» – успела подумать Маша и тут же отбросила мысль, болью отозвавшуюся в сердце. Снова обострила слух: вот чирикает на улице неизвестная птица, в арку въехала машина…

Маша вообще в последнее время стала отлично слышать. Отлично – но избирательно. Только вот такие орнаментальные звуки, не приводящие к мыслям, как музыка без мелодии.

Она – девочка, с детства задействованная на интеллекте, впервые в жизни боялась думать. Любая мысль через цепочку на счет раз-два приводила к черному выжженному кругу в сердце, прямо по центру. Любой предмет мог быть связан с воспоминанием. Любой отрывок песни. Картинка в журнале. Фотография. Чтобы не вспоминать, она предпочитала слышать только простейшие звуки, как те капли или жужжание мухи. Или замечать простейшие цвета: вроде этого красного и голубого на ковре. Ни в коем случае не смешивать! Вот, к примеру – багровый… Багровый был опасен, он таил ассоциации. Но хуже всего – была фотография погибшего отца, висевшая напротив. Глаза на портрете, смотревшие, Маша знала, прямо на нее.

– Не сейчас, папа, – прошептала она, сомкнув веки. – Подожди.

Он

Шум моря. Вот что он помнил из своего детства. Не тот, который сопровождает купание с ватагой сверстников где-нибудь в Крыму, или звучит, когда дрожащими от холода пальцами (Прикройся от ветра! Ну сколько можно тебя звать из воды? Заболеть хочешь?!) прямо на пляже чистишь яйцо вкрутую, или откусываешь – сладострастно – от южной роскошной помидорины, высасывая сок и жмуря глаза от счастья и от солнца.

Нет, неумолимая, как «Болеро» Равеля, ЭТА волна набухала где-то в глубине мозга, росла, заслоняя собой все остальные звуки, и разбивалась с грохотом, там, где белел чистый крутой детский лоб. А мысль, соприкоснувшись с реальным миром, пряталась за этот мощный древний рокот.

В реальном же мире мачеха трясла перед ним своим платьем: натуральный крепдешин, белое в золотых цветах, широкая юбка, узкий корсаж.

– Ах ты, дрянь! Леня, ты только посмотри, что наделал твой сын! Все мои платья…

Такие никогда не выходят из моды – так сказала однажды ее портниха, он подслушивал за дверью. Мачеха стояла на стуле, а портниха на коленях подкалывала булавками подол. Как раз-таки это, вечномодное, платье он разрезал на длинные красивые ленты. Если повесить его на балконе и подождать ветра, может получиться совершенно прекрасная картина: золото на голубом.

Еще он разрезал красное, короткое. И серое. И зеленое. Зеленое она особенно любила: идеально подходило к ее глазам. А выкройка скопирована из какого-то французского журнала, его отец привез из заграницы, куда ездил на очередную конференцию. У мачехи была нестандартная фигура – так она ее называла.

А домработница, дородная Тома, однажды фыркнула:

– Ни жопы, ни сисек, на что только академик запал?

– Ни жопы, ни сисек, – повторял он. Фраза была для него абстрактной, но от нее веяло такой неприязнью, что он мгновенно проникся симпатией к Томе и твердил это, как мантру, еще месяц.

На самом же деле Томка просто завидовала. У молодой жены академика было много чего, на что мог запасть мужчина: тяжелые волосы цвета старого золота и широко распахнутые в восторженном удивлении (а уж восторг ей в последнее время муж обеспечивал с лихвой) серо-зеленые глаза. Когда мачеха смеялась, она обнажала белые ровные зубы и бралась тонкой кистью с бледно-розовым маникюром за горло, будто пытаясь задержать смех там, где он рождался – в самой глубине. А когда слушала собеседника, преимущественно мужеского полу, рука ее прижималась к нежной коже на декольте, и это нежное на нежном было очень красиво. Но мальчик не завидовал, как Томка. Он просто ненавидел. Сильно и без рефлексий. Как могут только дети.

А мачеха продолжала говорить… Но звук, визгливый, некрасивый, от которого перекашивалось тонкое лицо, пропал, заслоненный волной, ее силой, рокотом и громовым раскатом: тонны воды разбивались о пустынный берег его одинокого детства. Мачеха отшатнулась: ему показалось, что до нее долетели соленые брызги. И тут рядом появился отец: седой, в шелковом халате с кистями. И покосился – не на сына, а чуть мимо. Проследив за его взглядом, мальчик увидел длинные ножницы, выставленные вперед. Он снова поднял глаза на отца: тот смотрел на него со смущенным раздражением. И вот этого-то взгляда, в котором не было ни нежности, ни сострадания, ребенок не выдержал: он забился еще глубже в угол и расплакался.

Потому что он отца – любил. Сильно и без рефлексий. Как могут только дети.

Андрей

Дешевые новостройки – мечта иммигранта. Однокомнатная квартирка: обшарпанная и безликая. Мебель явно только что из «Икеи», убогие попытки навести уют с помощью настенных календарей с котятами. Андрей открыл шкафы на кухне: какие-то консервы, одна тарелка, пара вилок и ложек, одна кастрюля. Судя по пригоревшему днищу, ее использовали и в качестве сковородки. Даже его весьма холостяцкий быт был более налажен. На столе на видном месте лежала красочная и явно дорогая книга: «Золотые кулинарные рецепты», французский Прованс. Книгу явно не раз листали: Андрей открыл ее на середине. «Буйабес, – прочел он диковинное название под яркой фотографией, вызвавшей у капитана полиции мгновенный прилив слюны. – Тимьян вымыть, обсушить и разобрать на листики… В бульон положить лапу-лапу[2], тунца, барракуду, филе ската, семгу…» – Андрей сглотнул, дочитал рецепт до конца и узнал, что: «Непременными спутниками буйабеса являются крутоны с соусом Руй». Он еще раз оглядел убогую кухню и почувствовал острый укол жалости к несчастной девочке, весь досуг которой сводился к чтению экзотических рецептов за поеданием яичницы прямо с кастрюльного днища. Андрей захлопнул книгу и вернулся в комнату.

Девушка лежала на полу, ровненько, будто очень старалась и после смерти выглядеть аккуратно. Им повезло: приехали бы они парой недель позже уже «на запах», аккуратненьким бы уже ничего не показалось, как убитая ни лежала бы. Тело нашла подружка покойной, у нее были ключи, и после того как Таня пропала, подружка позволяла себе иногда водить в «ничейную» квартиру кавалеров. И сегодня в обеденный перерыв она пришла с «поклонником», как она выразилась, размазывая по круглому добродушному лицу дешевую тушь.

– Да кто же ее так, а? За что? – плакала подружка в прихожей. – Она ж добрейшая была – даже бездомных кошек на улице подбирала, в питомник устраивала…

Андрей кинул взгляд на поклонника – пухлого парнишку с ямочками на щеках, находящегося, похоже, в полной прострации. И с трудом удержался от мужского сочувственного кивка: вряд ли у парня будет в ближайшее время настроение заняться спонтанным сексом с – Андрей проверил по документам – Людой Киселевой, кассиршей супермаркета «Копейка».

– Можно уже? – нетерпеливо топтался на месте молоденький, незнакомый эксперт, но Андрей отрицательно покачал головой и еще раз присел на корточки над трупом.

Белым, особенно на фоне темного покрывала. Крупная девушка, на первый взгляд на теле почти никаких повреждений. Несколько старых порезов на ногах – но Андрей был почти на сто процентов уверен в их происхождении: у самого имелись такие на морде. Тупая бритва, быстрая попытка навести красоту. Незначительный синяк на щиколотке. И, главное – на шее ровная синяя линия. Странгуляционная асфиксия, и к Павлу-патологоанатому не ходи.

– Какой-нибудь крепкий шнурок, – подтвердил его мысль эксперт. – Знаешь, как в Турции – «милость султана».

– Что? – поднял на него непонимающий взгляд Андрей.

– Э… – застеснялся эксперт. – Ну, это казнь, которая применялась к лицам благородного происхождения. Султан присылал провинившемуся шелковый шнурок, которым впоследствии его и душили.

– Да вы, батенька, романтик, – холодно сказал Андрей.

– Семин, Александр, – представился эксперт.

– Яковлев, Андрей. – Они пожали друг другу руки в латексных перчатках.

– Но дело-то странное! – чуть смущенно оправдывался Семин. – И рисунки еще эти! М-да, рисунки.

Андрей перевел мрачный взгляд на руки, сложенные на груди: одна из них придерживала страницу плотной бумаги с неровными краями. Такие бывают, если листок сложить и потом не разрезать, а разорвать по месту сгиба. Или разрезать, но только, например, костяным ножом для писем.

На рисунке, вольготно закинув обе руки за голову, сидела, чуть изогнувшись, обнаженная девушка. Но имелась и еще одна рука… И эта, третья уже рука, безвольно лежала у нее на коленях, ладонью вверх. «Прям многорукий Шива», – подумал Андрей. Листок, как и в прошлые разы, весь в темных пятнах, будто захватанный, но он был уверен: это старье или подделка под старье. А нарисовано красиво. Насколько он, Андрей, мог судить.

«Показать бы его Маше, – промелькнула в голове мысль. – Она-то точно в этом понимает». Андрей вздохнул. С того дня, как на него нарычала Наталья, он больше не приходил. Маша тоже ему не звонила. И не понять было: то ли она все еще в депрессии, то ли согласна с родительницей (а что у него с Машей и правда общего-то, кроме маньяков?) и не хочет больше его, вахлака, слышать и видеть. «Я просто узнаю, все ли с ней в порядке, – сказал себе Андрей, пряча в прозрачную папочку рисунок. – Узнаю и – все».

А пальцы уже быстро (только бы не дать себе задуматься и – передумать!) нажимали на кнопку «вызов», и он с силой прижал телефон к уху.

– Привет, – сказала Маша, и голос у нее был такой же безжизненный, как и раньше.

– Привет, – бодро ответил Андрей и сглотнул: так ему захотелось ее увидеть, прижать к себе, погладить по голове. – Ты как? – спросил он, потому что она молчала.

– Нормально.

– Что делаешь?

– Готовлю себе обед.

– А почему так поздно? – Андрей посмотрел на часы: было почти четыре пополудни. Маша молчала.

– Ты ничего не готовишь, – понял он и выдохнул. – Ты вообще ела сегодня? – Тишина. – Где твоя мама? – Снова молчание.

– Уехала, – наконец, тихо прошелестела Маша в трубку.

– Что?! – заорал Андрей.

– Перестань кричать, – голос у Маши чуть набрал силу. – У мамы конференция, я уговорила ее поехать. Сказала, что буду хорошо себя вести. Смотреть телевизор, читать добрые книжки и отлично питаться.

Тут уже замолчал Андрей: горло перехватило от ярости. Как Наталья могла бросить Машу в одиночестве?! И даже не предупредив его? Какой телевизор, какое питание? Маша сейчас одна в квартире, насыщенной страшными воспоминаниями, как болото – миазмами. О чем, черт побери, Наталья думала?!

– Я сейчас приеду, – сказал он и, не дождавшись ответа, отключился.

Маша

Она не хотела никого видеть, но когда Андрей намерен сделать то, что он считает правильным, уговоры бесполезны. Мама действительно укатила на конференцию. Ради того, чтобы она согласилась уехать, Маша пару дней разыгрывала выход из депрессии (где только силы брались?). Оставляла повсюду открытые книжки, попросила купить себе модные журналы (если бы мама хоть на секунду задумалась, то сразу заподозрила бы неладное!). Но та была счастлива: модные журналы у ее дочери, с детства не снимающей униформы – темные джинсы, черная футболка, вот уж действительно мощнейший сдвиг. Маше было стыдно, но не за обман, нет! А что не догадалась подыграть матери раньше. Подумаешь, полистать пять минут при ней цветные картинки – а сколько радости!

Мать тоже ходила с темным от горя лицом и ни с кем из соболезновавших друзей не общалась. Но она каждое утро отправлялась на работу и каждый вечер с нее возвращалась. В ее существовании была хоть какая-то «положительная динамика», как Наталья сама ее определяла у своих пациентов.

А Маша… Маша жила словно на дне океана. Где-то там, наверху, сквозь толщу воды виднелся тусклый солнечный диск, медленные и степенные проходили корабли, стремительно проплывали какие-то морские гады. Но для Маши это все было – как тень на лице. Где-то далеко, будто в другом измерении, мама открывала перед ней холодильник, полный снеди: объясняла, что Маша будет есть сегодня и завтра, вот, посмотри, почти не надо готовить, только разогреть… Но как только за ней захлопнулась входная дверь, Маша вернулась в кровать и не вставала с нее, пока не позвонил Андрей. Она бы и трубку не брала, но Андрей был… Как тот корабль, что бросил якорь прямо над Машиной головой. Он качается на волнах где-то далеко под солнцем. Там – крики чаек и бодрые команды капитана. Он ее ждет. А она не ждет никого, но поднимает голову и смотрит иногда вверх: он еще там? Или уже уплыл?

– Надо бы приготовить еду, – сказала себе Маша. Поплелась на кухню, открыла холодильник и замерла, забыв, зачем пришла. Мама купила все самое Машино любимое, оно заманчиво переливалось под ярким светом. Маша молча обозрела полки, захлопнула дверцу и села на табуретку рядом со столом. Она смотрела на муху, ползущую по стене, и ни о чем не думала, пока не раздался звонок в дверь. Тогда она тяжело поднялась и пошла открывать. На пороге стоял Андрей, щеки разрумянены, голубые глаза ярко блестят. «Какой красавец», – впервые подумала Маша о нем в таких терминах.

Андрей

«Как она похудела!» – он чуть не заплакал от жалости. Андрей решительно скинул обувь и куртку, прошел в кухню. Когда Маша появилась там минутой позже, Андрей со злым сосредоточенным лицом уже метал еду из холодильника на стол. Не глядя на Машу, быстро настрогал зелень, кинул на сковородку кусок мяса, поставил чайник. В том же военном ритме положил огромную порцию ей в тарелку, меньшую часть – себе. Сел, поднял на Машу строгий взгляд, приказал:

– Ешь.

– Не буду, – сказала она, как маленькая девочка.

– Ешь, – повторил он и сам нарезал для нее мясо в тарелке. Маша заторможенно, как в замедленной съемке, подняла вилку, положила кусок мяса в рот. Андрей зарычал. Маша послушно зажевала. Он выдохнул и сам начал есть: пообедать он, конечно, не успел.

– Сегодня выезжали на убийство, – сказал он, не прекращая работать челюстями. – Опять одна из «потеряшек». Знаешь, странная какая-то история. Сначала пропадают девочки. Самые обыкновенные: не модели, не дочки каких-нибудь там банкиров, не телеведущие. То есть похищения с целью выкупа исключаем. Да и не звонит никто, денег не требует. Дальше – больше. Проходит месяц или два, и мы их обнаруживаем по месту жительства. В квартирах ничего не взято – ну, там, положим, и брать-то нечего! Районы все на окраинах, жизнь у девок, прямо скажем, не гламурная. На теле – никаких повреждений, но у всех – одинаковая странгуляционная борозда, и вот еще… – Андрей вдруг запнулся и сделал вид, что подавился.

«Болван! – выговаривал он себе, театрально кашляя. Отвернулся, встал и налил воды из-под крана. Не поворачиваясь к Маше, стал пить крупными глотками, пытаясь выиграть время. – Нет, каков идиот! Только пришел, и сразу с места в карьер – про удушение! Ей только этого сейчас не хватало! Права была Наталья! Нечего мне приезжать, если я ни о чем, кроме как об убийствах, говорить не способен!» Андрей осторожно поднял на Машу глаза и обомлел: она смотрела на него впервые за последний месяц с искренним интересом.

И еще – он заглянул к ней в тарелку – от огромной порции не осталось и следа.

Маша

Маша терпеливо дождалась, когда он откашляется, выпьет воды и усядется, наконец, на место:

– И? Что еще?

– Рисунок, – хриплым голосом сказал Андрей. – Внизу надпись по-английски: Айнгрес. Или Айнгрис. У меня с английским не очень.

– У тебя, конечно, при себе копии нет, – сказала она строго и удивилась, чего это он сидит такой довольный?

– А вот и есть, – растянул рот до ушей Андрей. – Оригинал. Еще не довез до Петровки. Только в конверт для вещдоков упаковал. Но по предварительным данным – отпечатков пальцев на рисунке нет. Если и были, то давние – больше месяца, и уже высохли.

И не дожидаясь ее просьбы, сходил в коридор, где лежал портфель. Принес прозрачную папочку, в которую положил рисунок. Маша взяла ее аккуратно за края, внимательно осмотрела. Андрей терпеливо ждал, приканчивая мясо. Собрал тарелки, сложил в раковину.

– Чай будешь? – спросил он, по-хозяйски открывая шкафы в поисках заварки и сладкого. Маша кивнула, не отрывая пристального взгляда от рисунка:

– Мама купила зефир в шоколаде. Поищи на верхней полке. Слева.

Андрей хмыкнул, достал коробку.

– Это эскиз, – сказала она наконец, когда он уже поставил перед ней чашку с чаем. – Видишь, он изучал положение руки, прикидывал, как лучше.

– Этот самый Айнгрес?

Маша усмехнулась:

– Энгр. Художника зовут Энгр.

– Мадам читает по-французски? – усмехнулся в ответ Андрей. – Как много я о тебе еще не знаю…

– Мадемуазель, – огрызнулась Маша. – И да, читаю чуть-чуть. В университете учили. Французский – язык международного права. Кроме того, – предупредила она уже готовящуюся сорваться с языка Андрея колкость, – Энгр – очень известный художник.

Он молчал, но лицо его было выразительнее слов.

– Родоначальник французского классицизма, – сжалилась она. – Точнее, неоклассицизма, – поправилась, нахмурившись.

– Ха, ну это, конечно, все меняет, мадемуазель!

Маша оторвалась от рисунка, подняла на Андрея глаза: по лицу скользнула улыбка. Он внезапно обнял ее и поцеловал быстро и крепко в губы.

– Да, – оторвалась от него Маша, не дав отвлечь себя от темы. – У нас Энгр висит в Пушкинском. Я бы на твоем месте показала рисунок специалистам.

– Делать мне больше нечего, – беспечно пожал плечами Андрей, – только по твоим музеям бегать! У меня этих «потеряшек» уже три штуки и других трупов – навалом.

– Понятно, – насупилась Маша. Она ненавидела такие ответы.

– Но, – вкрадчиво продолжил Андрей, – у тебя же еще сохранилось твое удостоверение? – Она кивнула. – Вот и сходи, развейся! – Андрей, довольный, откинулся на стуле, а Маша наконец поняла его незамысловатую игру: выманить ее из дома на пусть и сомнительной свежести воздух музейных залов.

«Ладно, – подумала она, – твоя взяла».

Уж больно интересный был рисунок. Маша неоклассицизмом не сильно интересовалась, но тут и не надо быть специалистом. Летящая подпись в углу, легкие, но уверенные линии, нежный овал лица, округлые, будто перетекающие друг в друга формы: плечо, локоть, бедро, колени…

– Это сепия, – сказала она вслух. – Отличный набросок. – И добавила, подняв на него глаза: – Я схожу завтра в Пушкинский, если ты не против. – Андрей кивнул. Ей ужасно хотелось достать рисунок из прозрачной пластиковой папки, почувствовать в руках старую пористую в темных пятнах бумагу. Она перевернула рисунок в папке и замерла.

Что-то было написано на обратной стороне: не сепией и не углем. Тончайшим карандашным грифелем, отточенным бритвой до предельной, на грани слома, остроты.

– «Cherchez les femmes», – прочитала она медленно и, хмурясь, посмотрела на Андрея.

– «Ищите женщину?» – усмехнулся он в ответ, отхлебнув чаю. – Банальненько. Это даже я знаю.

– Нет, – покачала головой Маша. – Женщины тут во множественном числе. Ищите женщин.

Андрей откусил от зефирины, задумчиво пожевал:

– Женщины-убийцы? Клуб дам-ниндзя?

Маша повела плечами:

– Думаю, «искать» здесь употребили в другом смысле… Точнее, в другом направлении. Убивают не они, а их.

Андрей медленно положил зефирину на блюдце в веселых петухах рядом с чашкой:

– Хочешь сказать, убийца дает понять, что еще не закончил?

И именно в этот момент раздался требовательный звонок в дверь. Так могла звонить только мама. Андрей вздрогнул, а Маша пошла открывать.

Дочь открыла дверь, и Наталья сразу отметила взглядом неладное: кроссовки сорок третьего размера и кожаную куртку. Не имело ни малейшего смысла спрашивать, чьи они. Она покосилась на кроссовки с такой брезгливостью, будто это была парочка разлагающихся крыс. Поставила сумки, молча сняла сапоги на каблуках, чмокнула Машу в щеку и прошла к себе, не забыв плотно закрыть дверь.

Маша вернулась на кухню, где растерянно мялся Андрей.

– Чувствую себя десятиклассником, которого родители, возвратившись с дачи, застали с дочерью…

– …Восьмиклассницей, – подхватила Маша и ободряюще улыбнулась: – Все у вас наладится. Я с ней поговорю. Беги!

Андрей мгновенно оделся и задержался у двери только на две минуты – чтобы поцеловать ее долгим нежным поцелуем. «Мы так давно не целовались!» – подула Маша, с трудом от Андрея оторвавшись и прочитав у него в глазах ту же мысль.

– А давай квартиру снимем? – вдруг ляпнул он, и взгляд у него был радостно-безумный. Маша улыбнулась, ничего не ответила, только спрятала лицо у него на шее, втянув с силой его запах, и чуть подтолкнула к лифту: – Иди уже, иди!

– Завтра? – спросил Андрей, и она кивнула. Завтра будет новый день. И, закрывая за ним дверь на замок, вдруг осознала, что дышит как-то иначе, чем еще час назад. Будто он разом вытащил ее на поверхность: под ней еще колыхались те самые тонны воды, но уже рядом были небо, солнце и Андрей. И новое расследование. Да, в этом-то все и дело. Маша усмехнулась.

У нее появился новый маньяк.

– У меня появился новый маньяк, – заявила она с места в карьер, зайдя в мамину комнату. И увидела, как дрогнули ее плечи под тонким пледом. Маша присела рядом, неловко погладила мать по руке. – Мама, пожалуйста, перестань. Ты же меня знаешь. Я никогда не смогу серьезно увлечься чтением женских журналов. А Андрей принес мне загадку – и все, я уже хочу снова поесть и выйти на улицу, и разговаривать.

Наталья медленно к ней развернулась. Дочь и правда выглядела много лучше: глаза блестели, на щеках играл румянец. «Что ж он с ней такое сделал, этот капитан Очевидность?» – явственно читалось в ее глазах. И Маша посерьезнела:

– Мама, не сердись, пожалуйста, на Андрея. Поверь, для меня работа – лучшая терапия.

Мать помолчала, строго глядя на нее, и, наконец, улыбнулась:

– Для меня – тоже.

– А как прошла твоя конференция? – Маша подала ей руку, и мать послушно поднялась с дивана, оправила юбку.

– Мне хлопали. А ты – ела?

– Ела. Много, – ответила Маша и почти не соврала, но на всякий случай перевела стрелки. – Ты сама-то голодная?

– Я уставшая, – огрызнулась Наталья. – И мечтаю о чае с зефиром – если, конечно, твой капитан не все подчистил.

Маша села на любезно предложенный стул и улыбнулась сидящему напротив мужчине:

– Мария Каравай. Это я вам звонила с Петровки.

– Комаровский, Лев Александрович, очень приятно, – слегка поклонился в ответ высокий пожилой мужчина в костюме-тройке. – Насколько я помню, речь шла об эскизах…

– Да. – Маша полезла в сумку и вынула три рисунка в прозрачных пластиковых папках. – Как я уже говорила, их нашли рядом с трупами молодых девушек.

Комаровский протянул к рисункам сразу ставшие хищными желтые от никотина длинные пальцы.

– Ну, это мне знать не обязательно. Позвольте-ка.

И он, поправив на хрящеватом носу тончайшие золотые очки, жадным взглядом вперился в рисунки. Сощурился, то придвигая, то отодвигая листы с эскизами, рассматривал подпись. Чтобы его не смущать, Маша, в свою очередь, разглядывала кабинет.

Стены выкрашены банальной масляной краской, но на одной фламандский гобелен, рядом – темный массивный шкаф в резьбе, века XV, и в нем тесно, одна к одной выстроились книги и альбомы по искусству. А в глубине комнаты стоит еще один стол, круглый, и тоже заваленный книгами.

«Интересно, каково это, – думала Маша, – проводить большую часть своего времени в одном из лучших музеев страны. Доме, более родном, чем собственный? И что там, в квартире замдиректора: подражание музейным стенам или полный аскетизм, дающий отдых глазам, уставшим от шедевров?»

– Не знаю, не знаю. Странная история. – Комаровский наконец отодвинул листы с набросками. – Бумага явно датируется эпохой, когда жил художник. Но в конце концов Доминик Энгр – это вам не Пупкин. Все его работы известны наперечет.

– А точнее? – Маша подалась вперед. – В России?

– Точнее? Пожалуйста. У нас имеются только три картины Энгра. Одна здесь, в Пушкинском музее. Одна у частного московского коллекционера и третья – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже.

– И имя Энгра не всплывало в последнее время в связи с чем-нибудь… – Маша замялась.

– Криминальным? Да помилуйте, барышня. Я же вам только что объяснил. Есть три живописные работы. Две из них в крупнейших музеях страны. Если бы что-то случилось с третьей, я бы узнал, да и ваши коллеги…

Маша кивнула и поднялась со стула:

– И все-таки я бы попросила вас сделать экспертизу набросков.

Комаровский тоже встал, протянул прохладную длинную ладонь:

– Ну что ж, если следственные органы настаивают…

Маша виновато улыбнулась:

– Боюсь, что настаивают. И спасибо за потраченное на меня время.

– Не стоит, – Комаровский снял очки, положил их сверху на эскизы. – Я позвоню вам, как только что-то выясню.

Он

Поначалу отец стеснялся водить женщин. Он мог бы снять квартиру – это и в те времена было возможно. Но квартира – уже след, кто-то мог увидеть, или девица могла осесть в ней и отказаться уходить. Получилось бы неудобно. А неудобства академик не терпел. Поэтому некоторое время он тискал своих аспиранток в гараже. Заезжал вечером во двор, прямо в жестяной облупленный домик напротив собственных квартирных окон. Закрывал дверь изнутри, садился на сиденье рядом с молодой аспиранточкой и – прогуливался ухоженными пальцами по позвонкам на тонкой спинке, как по клапанам саксофона. Доходя и нажимая, как на кнопку, на рудимент хвостика – крепкий копчик, – поддевал резинку трусиков. И далее – раздвигая нежные маленькие ягодицы, почти помещающиеся в жадную ладонь. И, дав студенточке или аспирантке поерзать чуть-чуть на внушительной академической длани, крался хищными пальцами дальше во влажную щель, пока девица не начинала ерзать, приподниматься на ладони, откидывать голову и жалобно постанывать. Тогда он под разочарованный скулеж один за одним вынимал мокрые пальцы, поднимаясь ими обратно по позвоночнику и оставляя на нем остро пахнущий след, обтирал их окончательно об юный, налитый кровью приоткрытый рот и – целовал на прощание. Разворачивал требовательно всей пятерней к себе неумело накрашенное лицо: и сначала сцеловывал кисло-соленый отпечаток собственных пальцев, а потом грубо, не снимая липкой пятерни, залезал огромным, в белом налете заядлого курильщика языком прямо под розовое небо.

Сын однажды вечером имел «счастье» наблюдать за этим действом. Роковое пересечение случайных координат: невынесенного помойного ведра («Сынок, сходи выброси мусор, пока папа не пришел с ученого совета!») и незакрытой двери гаража. Что он там мог видеть через щель, когда большая часть действа не поддавалась обзору? Однако ж… Освещенное сверху лампочкой запрокинутое лицо в машине, прикрытые в экстазе глаза, оскаленные в гримасе зубы. Темный профиль отца, наблюдающего с опущенными веками за эффектом, производимым собственными пальцами. Джазист. Виртуоз.

Мальчик помчался домой, пустое пластмассовое ведро больно било по ногам.

– Что случилось? – спросила мама, когда он, задыхаясь, появился на пороге квартиры. Он весь дрожал. Бросил ведро и убежал в свою комнату. Мать пожала плечами: ей было не до него. Возвращался муж, и к его приходу все должно быть идеально: суп – в супнице, свежий бородинский хлеб – в плетеной хлебнице, масло – вологодское – в миниатюрной масленке в виде коровки (Кузнецовский фарфор, XIX век). Ну и водочка, конечно, из простой, но правильной граненой рюмочки – но это уже прямо перед тем как сесть за стол. Отец пришел получасом позже, и мальчик следил за ним из-за двери: вот он, как обычно, дважды вымыл руки, будто хирург перед операцией. А мама подала свежее полотенце. Вот сел за стол, опрокинул рюмку, крякнул и стал степенно есть. Мальчику подумалось, что то страшное в гараже ему почудилось. Тот ужасный оскал, и темный профиль, и эти звуки, стоны, хрипы. Сдавленные, низкие, будто им тесно в юном теле. Дикие. Он сглотнул. Все было неправдой. И он решил это забыть.

Но отец не дал ему такой возможности. Не прошло и полугода, как сын увидел ту девку в ванной. Почему отец на этот раз привел ее домой? Может быть, потому, что не опасался возвращения матери – та уехала ухаживать за сестрой, – а школьного расписания сына он так и не выучил. Мальчик пришел домой, бросил портфель под вешалку и, снимая обувь, вдруг замер: он услышал какой-то звук и сразу узнал тот самый – протяжный, нечеловеческий. Он постоял на месте, раздумывая, что же все-таки ему делать? Уйти обратно в ранние зимние сумерки? Будь тогда лето, он бы так и сделал. Но дорога от школы занимала добрых полчаса, и он изрядно промерз. И дома к тому же пахло так по-родному маминым запахом и – котлетами. Стон, идущий из ванной, на этом фоне был еще более пугающ. Мальчик сглотнул и пошел, как зомби, на звук в конце коридора. Чем ближе он подходил, тем больше звук разлагался на составляющие: кроме стона и хрипа, слышались плеск, шпоканье, урчанье. И шипение. Мальчик вдруг остановился. Однажды, когда он жил у бабки на даче, его остановила на дороге юродивая: старуха, обитавшая при разрушенной колокольне в деревне. Она схватила его за руку темной от грязи и вечного загара ладонью и стала говорить об одержимости дьяволом: «Он входит в человеков, и они превращаются в зверев, гадов, аспидов…»

– А-а-а! – донеслось протяжное из ванной, и мальчик, как зачарованный, пошел вперед, туда, откуда шел жуткий крик. Он был готов увидеть осклизлую чешую, страшный острый хвост и нечеловеческие глаза с вертикальными желтыми зрачками. И когда открыл дверь, невольно зажмурился от ужаса.

Между тем в ванне вздымалось в пенной воде нежное перламутровое тело папиной любовницы. Сам отец сидел рядом в совсем мокром халате и глядел на свою Афродиту с явным удовлетворением. Академик был брезглив и отвергал – если не у себя, то уж точно у своих женщин – любые признаки старения. Никаких вросших ногтей, обезображенных годами на каблуках ступней, опустошенных кормлением молочных желез, вылезших на поверхность вен, свойственных его сверстницам. Только гладкая упругая кожа, запах молодого тела, яркий, не потраченный временем, цвет волос и глаз. И та, что в тот вечер лежала в его ванне, была прекрасна: маленькая задорно торчавшая грудь, впалый живот, розовые пятки.

Академик был бы очень удивлен, если бы узнал, как видит осчастливленную его вниманием студенточку его восьмилетний сын, застывший в проеме двери. То, что лежало в ванне, вовсе не казалось ребенку красивым.

Более того, оно вообще не казалось ему человеком.

Маша