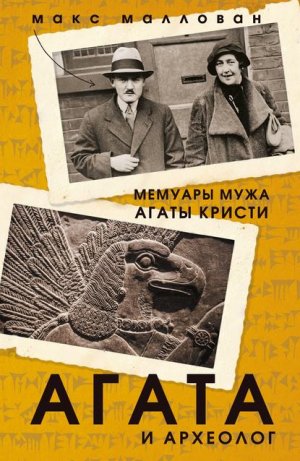

Агата и археолог. Мемуары мужа Агаты Кристи Маллован Макс

Глава 1

В самом начале

Я родился 6 мая 1904 года в Лондоне, в Альберт-мэншнс[1], в квартире, выходящей окнами на Бэттерси-парк. Самое раннее, что я помню, – как наша приходящая прислуга взяла меня с собой куда-то в трущобы и там усадила на кухне, возле камина, рядом с ревущим огнём. Компания собралась самая простая, и мужчины были без пиджаков. Добрая и милая женщина, взявшая меня на эту прогулку, носила диккенсовское имя «мисс Петтигрю». Она велела мне ни за что не проговориться матери, где я побывал. Увы, судя по всему, я не был в состоянии хранить молчание, и какие-то детали моего восхитительного приключения в конце концов выплыли наружу. К моему огромному огорчению, миссис Петтигрю немедленно уволили за безответственное поведение – такие строгие тогда были нравы.

Мой отец Фредерик родился в 1874 году и умер в Лондоне в возрасте восьмидесяти пяти лет. Родом он был из Австрии, а конкретно – из Штирии. У моего деда, имевшего славянское происхождение, которого, как и меня, звали Макс Маллован, была паровая мельница, удостоенная многих наград, в том числе золотой медали императора Франца Иосифа. После Первой мировой войны мельница сгорела дотла, а так как она не была застрахована, семья оказалась в отчаянном положении. Мой отец, в то время офицер Конной артиллерии, оставил службу в армии и отправился за границу попытать счастья.

Фредерик Маллован был прирождённым солдатом, артиллеристом. Он прекрасно умел обращаться как с людьми, так и с лошадьми, за которыми ухаживал с вниманием и любовью. Он был несдержан на язык и, вполне в духе того времени, устроил как-то раз дуэль с товарищем-офицером. Когда я был маленьким, он с гордостью показывал мне шрам от удара саблей по голове и не мог объяснить, как ему удалось остаться в живых. Из всей отцовской службы в армии, кроме упомянутого эпизода, мне довелось узнать ещё только один, и эпизод этот отражал характер отца, его склонность игнорировать приказы, казавшиеся ему неразумными. Во время манёвров на территории, известной тогда как Босния и Герцеговина, в середине лета он получил приказ вести свой эскадрон по дневной жаре в течение двенадцати часов обратно на базу. Отец стал единственным офицером, кто ослушался приказа и провёл свой отряд ночью, по сравнительной прохладе. Он всегда придавал большое значение внешнему виду. Его отряд прибыл домой в безупречном состоянии и составил поразительный контраст с остальными батальонами: те были в полном изнеможении, к тому же каждый десятый солдат пострадал от теплового удара. За это успешное неповиновение командованию Фредерика приставили к награде, и ничто не могло бы доставить ему большее удовольствие.

Отец без сожаления оставил армию, так как не видел в ней будущего. У него были неплохие перспективы: пройдя через когти континентальной образовательной системы, отец получил пусть и не блестящее, но весьма приличное всестороннее образование. Тяготы австрийских школ показались бы современному молодому поколению невыносимыми. Путь от дома до школы занимал час, и отец выходил из дома в шесть утра, чтобы сквозь снег и лёд добраться к семи на занятия. Вечерами приходилось выполнять горы домашних заданий, и никто даже не пытался от них уклониться, боясь провалиться на выпускном экзамене. Завалить экзамен значило отправиться в армию рядовым на пятилетний срок и навсегда лишиться возможности поступить в университет или в офицерский корпус. Фредерик успешно сдал экзамен. Как и многие другие члены нашей семьи, он развился поздно, но был умён, обладал выносливостью и твёрдым характером. Тем не менее, в течение всей жизни ему потом снились кошмары, столько пришлось ему перенести в средней школе.

У отца были способности к химии, и вскоре он прекрасно устроился в Лондоне, открыв собственное дело и торгуя копрой[2], жирами и маслами. Позже он стал главным арбитром по вопросам качества в компании «Юнилевер», приобрёл большой авторитет в Сити и открыл международную практику. Однажды, выступая на процессе по делу о возможном пищевом отравлении, отец предложил съесть кусок подозрительного маргарина прямо в зале суда. Он любил подобные театральные жесты и вообще славился вздорным характером, особенно в молодые годы. Сварливый и неуживчивый нрав его не очень способствовал спокойной семейной жизни. Несмотря на этот недостаток, Фредерик обладал даром легко улаживать конфликты – подобно моему прапрадеду. Во время Австро-венгерской войны 1866 года тот зарекомендовал себя как прекрасный военный врач, и император поручил ему оказывать помощь обеим сторонам.

Моя мать, в девичестве Дювивье, родилась в 1876 году и умерла в возрасте семидесяти четырёх лет. Больше пятидесяти лет мать прожила в Англии, но до конца своих дней оставалась истинной парижанкой. Отец её был инженером и изобретателем (подозреваю, что не очень успешным), а мать, Марта, – знаменитой оперной певицей, хорошо известной в Брюсселе в восьмидесятых годах XIX века. Под именем Дювивье Марта пела партию Саломеи на премьере «Иродиады» Массне. Опера прошла с ошеломительным успехом. Карьера Марты продолжалась недолго. Методы её требовательного учителя, Реске, часто вели к перенапряжению голосового аппарата. В 1870 году Марта с отличием окончила консерваторию и пела с Шаляпиным, человеком, по её словам, всесторонне одарённым, прекрасным актёром и замечательной личностью. Мне довелось слышать Шаляпина в операх «Князь Игорь» и «Борис Годунов», и это было незабываемо. В прошлом портовый грузчик с Волги, он с непередаваемым смаком пел «Блоху» и «Дубинушку». Мне запомнилось, как он сидел в зрительном зале Ковент-Гардена и своими большими руками восторженно аплодировал Томасу Бичему[3]. Ещё моей бабушке довелось петь в опере Нового Орлеана со знаменитой Патти[4]. Полвека спустя я увидел сцену, где она пела, и остановился в очаровательной гостинице во французском квартале, которую бабушка наверняка знала в своё время.

В ранней молодости Марта Дювивье сбежала с французским аристократом по имени де Вертуа и тайно вышла за него замуж без согласия родителей жениха. Родители возбудили судебное дело и смогли аннулировать брак. По французским законам того времени брак, заключённый при подобных обстоятельствах, мог быть аннулирован, если жених не достиг ещё двадцати одного года. Бабушка хорошо зарабатывала, устраивала пышные приёмы и с лёгкостью тратила всё, что имела. У неё было доброе сердце и бесшабашно весёлый характер. Именно от неё моя мать унаследовала артистическую натуру и полное отсутствие деловой хватки. Мама, чрезмерно щедрая, открытая, весёлый товарищ и собеседник, любила бывать в обществе и чувствовала себя абсолютно счастливой только в городе. За город она ездила исключительно для занятий живописью. Она была неожиданно талантливым копиистом и трижды скопировала «Моление о чаше» Эль Греко в полный размер.

Мама поглощала художественные романы, прочла всю классику и писала лирические стихотворения, на мой вкус, весьма неплохие. Некоторые из них печатались в серьёзных журналах, например, в «La Revue des Indpendants». Она с живостью и стилем читала лекции об искусстве и любила язык, что естественно для человека с романским темпераментом.

Любящая мать тряслась над детьми и имела взгляды на воспитание, совершенно противоположные взглядам моего отца. Это не способствовало домашнему миру, потому что отец был по натуре тираном, хоть на деле и добрейшим из людей. Родители оба отличались эгоцентризмом и не умели идти на компромисс, так что отец искал покой вне дома, где появлялся редко и нерегулярно.

В общем, наша детская жизнь то и дело оживлялась бурными сценами и яростными ссорами, что порой действовало нам на нервы. Но, вопреки распространённому мнению, постоянные ссоры родителей могут воспитать в детях стремление устроить свою семейную жизнь как можно лучше, когда придёт время. В этом смысле я должен благодарить отца и мать за то, что они укрепили меня в желании жить в мире с супругой и испытывать подобающее чуство вины после вспышек гнева. Полагаю, тот же эффект родители оказали на моего брата Сесила. Младший брат, Филип, никогда не был женат и отличался миролюбивым характером.

Как непросто беспристрастно рассказывать о собственных родителях и быть объективным в суждениях! Наверное, дело в любви-ненависти, как это сейчас называют. Я вспоминаю мать со смесью любви, радости и раздражения. В юности она была, судя по всему, ослепительно красива. Изящная средиземноморская брюнетка с карими глазами и безукоризненно чистым цветом лица, она также пользовалась успехом у мужчин благодаря живому нраву и непринуждённым манерам. Она была неугомонной и непосредственной. «Эх, мальчики, – говорила она, – нужно быть бодрее», – а мы всего лишь хотели, чтобы нас не беспокоили. Покойся с миром…

В мои четыре года, то есть примерно в 1908 году, мы переехали в Кенсингтон, в дом номер пятьдесят два по Бедфорд-гарденс, выходящей на Чёрч-стрит. Там был небольшой садик с кирпичной стеной, где я проводил свои первые раскопки. У меня сохранилась фотография осколков викторианского фарфора, извлечённых из глубин агатово-чёрной земли. В саду росло большое грушевое дерево, и мы объедались жёсткими и сладкими грушами «Вильямс», иногда не без последствий. Ещё я помню, как по просьбе отца высовывался из окна и с помощью полицейского свистка подзывал двухколёсные экипажи, которые вместе с креслами-каталками[5] стояли рядком в конце улицы. Пятничными вечерами мы с нетерпением ждали, когда из открытого окна донесутся звуки немецкого духового оркестра и восхитительно глубокий голос тромбона. В связи с этим мне вспоминается история великого пианиста Падеревского. Когда он был маленьким мальчиком, преподаватель музыки сказал ему: «Мой мальчик, ты прирождённый тромбонист, ты никогда не сможешь хорошо играть на фортепиано». Если бы Падеревский послушался, он тоже мог оказаться в немецком оркестре.

По утрам мы с няней отправлялись на прогулку в Кенсингтонские сады. Однажды мне крепко влетело за то, что я укусил аппетитную ручку своего брата Сесила, свисавшую из коляски. В садах мы гуляли по живописной оранжерее, огибая дворец, где когда-то среди ночи разбудили Викторию – сообщить, что она стала королевой. Мы останавливались возле маленького киоска, чтобы выпить по бутылочке вкуснейшего имбирного пива от Бейти. С волнением и ужасом наблюдали мы за собачьими боями с участием нашего чау-чау Чоуми. У чау-чау есть огромное преимущество: густые гривы мешают противникам ухватить их за шею.

Позже, в 1912 году, мы переехали в Уимблдон, на Мостин-роуд, и поселились в псевдотюдоровском бревенчатом доме под названием «Болингброк». Здесь с лёгкостью могла бы разместиться семья из шестерых человек, а в саду хватило места для травяного теннисного корта. Мы снимали этот дом за пятьдесят два фунта в год. Отец любил большой теннис и научил нас играть, а главное, часто брал меня с собой в старый Уимблдон, в то время крошечный теннисный клуб, где мы могли наблюдать известных игроков тех времён в непосредственной близости: Нормана Брукса, Энтони Уилдинга, миссис Ламберт Чамберс, а также Макса Декюжи, который часто срывался на крик, если что-то шло не так.

В Уимблдоне я пошёл в Рокби, начальную школу, расположенную на улице под названием Даунс. Основателем школы был некто мистер Олив, неплохой латинист, но, судя по всему, человек, начисто лишённый чувства юмора. Школу он изначально назвал «Сент-Оливс» и взял в качестве девиза фразу «Oliva semper viret», в переводе звучащую как «Олива вечно зелена». Мистера Олива сменил его сын с партнёром по имени Дж. Р. Баттербери. Баттербери как-то сказал мне, что видел такое имя всего раз, в фантастическом романе Уилки Коллинза – там его носил обычный вор. В возрасте восьми лет меня отдали в младший класс, где я тут же познакомился с основами древнегреческого языка. Учительницу звали мисс Вайнс, и она носила широкую соломенную шляпу, украшенную гроздьями винограда[6]. Мисс Вайнс привила мне раннюю любовь к древнегреческому языку, который всегда приносил мне радость – в отличие от латыни, казавшейся по сравнению с ним скучнейшим предметом. Теперь я, конечно, рад, что справился и с латынью. В Рокби я провёл три или четыре года и прошёл все классы, от младшего до самого старшего. Вряд ли я где-то получил бы лучшее образование, чем там. Потом я года два бездельничал в средней школе. Самым запоминающимся персонажем в Рокби был учитель математики, прекрасный преподаватель по имени Дж. П. Ферье, уроженец острова Мэн. Мы с замиранием сердца слушали рассказ, как банк острова Мэн обанкротился, семья Ферье осталась без средств к существованию и ему пришлось заняться преподаванием. Ферье отличался вспыльчивостью, и ему запретили пользоваться палкой – обычным в те времена инструментом воспитания, – потому что он считал, что для достижения результата наказывать надо так, чтобы ученик громко стонал, обычные вскрики не считались. Впрочем, учителем он был неплохим и явно преувеличивал собственную жестокость. Мне с трудом давалась алгебра, и я оставался среди последних учеников, пока однажды со мной не позанимался кузен, Джон Дювивье. Под руководством Джона я быстро разобрался, что к чему, и стал одним из лучших в классе. С тех пор я не забывал этот урок, и когда сам стал преподавать, отдавал себе отчёт, что если мои ученики чего-то не понимают, то виноват в этом я сам.

В Рокби я полюбил крикет, и до сих пор, с удовольствием наблюдая за этой чисто английской игрой прекрасным летним вечером, я вспоминаю школу. Крикет – это целая философия, и счастлив тот, кто может предаться этой игре, где период тихой и задумчивой сосредоточенности внезапно и совершенно неожиданно сменяется взрывом восторга. Подобные переживания делают жизнь насыщеннее. Только одного товарища по Рокби мне довелось встречать в дальнейшей жизни. Это был Роберт Грейвз[7], на которого наш Дж. П. Ферье произвёл сильнейшее впечатление. Грейвз, один из самых выдающихся людей, вышедших из стен Рокби, стал известным писателем и превосходным поэтом.

Моё следующее учебное заведение, средняя школа Лансинг, стало после начальной школы грубым пробуждением. Я никогда не забуду мрачного впечатления, которое произвёл на меня Лансинг при моём первом визите туда холодным зимним вечером в январе 1917 года. Тогда я впервые увидел эти тюремные стены из серого гранита, обрамлённые тёмными галереями, одинокий силуэт высокой викторианской часовни, вытянувшийся длинным копьём на фоне безлесых сассекских холмов, и бурлящие воды реки Адур.

Эта безрадостная картина оставалась в моей памяти больше пятидесяти лет, пока я не вернулся в эти места летом, чтобы вновь увидеть прекрасно сохранившийся пейзаж. Он развернулся передо мной, ограниченный морем, в своей ни с чем не сравнимой прелести, не испорченный современными постройками, прекрасный первозданной красотой. Река Адур теперь плавно струилась серебряной лентой. И. Б. Гордон, наш проницательный воспитатель, предсказал когда-то, что рано или поздно я проникнусь красотой Лансинга, и не ошибся: когда я в конце концов вернулся туда, я ощутил себя, как, должно быть, чувствовали себя солдаты из наёмной армии Ксенофонта, когда после долгого пути из Месопотамии увидели Чёрное море и закричали: «Таласса! Таласса![8]»

Когда я покидал школу, Гордон, или Гордо, как мы его называли, написал моим родителям: «Думаю, он станет выдающимся человеком». Что ж, как минимум мой добрый учитель считал, что я стану выдающимся. Предоставляю потомкам судить, заслужил ли я право на это звание, что бы оно ни значило.

В Лансинге я был зачислен на факультет директора, преподобного Х. Т. Баулби, человека строгих викторианских взглядов. Я восхищался твёрдостью его убеждений. Лансинг был одной из вудардских школ[9], предназначенных для детей духовенства, и образование там не блистало качеством. Как следствие, мне ничего не стоило год за годом быть среди первых учеников – за исключением шестого класса, где я проучился всего год и откуда отчислился раньше времени, как только мне исполнилось семнадцать. За посещением церкви в Лансинге следили фанатично. Нам полагалось ходить на службу дважды в день по будням, а в воскресенье иногда до пяти раз. Большинству учеников этих посещений хватало до конца жизни, и они навсегда теряли интерес ко внешней стороне религии. Когда пришло время, я отказался от конфирмации, и это отклонение от нормы было необъяснимо для нашего ограниченного директора. Он предупредил меня, что с таким отношением мне не добиться в школе успеха и не заслужить авторитета. Тогда я стал убеждать отца, который был агностиком, что с точки зрения образования зря трачу время и лучше бы мне сразу поступить в университет. Настоящую причину такого решения я не раскрыл. Уговорить отца было несложно: после жёсткого всестороннего образования, полученного на континенте, он не особенно верил в достоинства английских частных школ, и я ушёл из Лансинга в 1921 году, после четырёх лет учёбы.

Для Лансинга эти годы, с 1917-го по 1921-й, были особенными: два из них совпали с Первой мировой войной, и только к концу этого срока молодые и годные к военной службе мужчины вернулись со службы и снова заняли свои учительские посты. Тем не менее, даже в начале учёбы у нас были неплохие наставники – правда, не так много. Например, среди них выделялся некий мистер Томлинсон, человек выдающегося ума и член Королевского общества, которого насильно заставили учить нас математике. Мистер Томлинсон был очень стар и очень высок ростом. С нами он справиться не мог, и мы порядком испортили ему жизнь. Нашему же воспитателю И. Б. Гордону, упомянутому выше, я всегда буду благодарен: он заметил, что мне одиноко и сложно освоиться на новом месте. Подобная доброта всегда производит на людей глубокое впечатление и часто бывает вознаграждена. Гордон был ярым поклонником Фомы Аквинского и владел собственным ручным печатным станком.

Война имела для нас одно вполне ожидаемое последствие: нам приходилось посвящать многие часы занятиям в Офицерском корпусе. После того как в 1918 году объявили мир, у всех, кроме убеждённых милитаристов, эта обязанность вызывала резкое недовольство. В наших рядах начались мятежные настроения. Мальчик-ирландец по имени Флинн, наблюдая как-то раз за парадом из окна верхнего этажа, швырнул вниз кусок мыла, и тот с фантастической точностью приземлился прямо на ботинок командующего. Присутствующие, за исключением, конечно, ответственных лиц, были в полном восторге. За это и ряд других менее значительных нарушений в характеристике Флинна, написанной директором, появился комментарий «к счастью, молодые люди такого типа встречаются редко». И всё же, насколько мне известно, Флинн добился успеха в жизни и вырос законопослушным гражданином. Его отец, священник, торжественно сжёг характеристику сына. Я помню, отцовская фотография стояла возле кровати Флинна. Изображённую на ней лысую голову товарищи Флинна регулярно натирали пчелиным воском. Подобные шутки, часто жестокие, были тогда у школьников в ходу, и тем, кто по каким-то причинам не дотягивал до товарищей, приходилось несладко. Мне особенно жаль мальчика по фамилии Брэдшоу, известного также как Биви или «недостающее звено». Его изводили безжалостно. Один или два ученика не выдержали издевательств и вынужденно отчислились. Конечно, в этом была и вина недостаточно бдительного руководства. Когда живёшь в постоянном страхе стать предметом насмешек, это неминуемо сказывается на психике. Страх вынуждает нас скрывать мысли и чувства и наносит глубокую травму – травму, от которой я так и не смог окончательно излечиться вплоть до солидного возраста. Я приобрёл стойкий внутренний страх перед обществом, проявлявшийся в виде некоторой враждебности. Наше поколение вообще, как мне представляется, выросло грубым и жестоким, и мы многие годы потом пытались искоренить в себе эти качества. В самом впечатлительном возрасте столкнулись мы с войной и услышали рассказы о ней от старших. Мой дядя воевал на передовой во Франции. Приезжая на побывку, он изображал свист снарядов и ждал ужасного взрыва – бабах! Мне тогда было одиннадцать, и я не мог дождаться, когда же я смогу наконец стать участником этих захватывающих событий, сражаться за короля и за родину. Атмосфера, в которой мы росли, воспитывала в нас чёрствость и жестокость. Мысли о пацифизме и моральном аспекте войны просто не приходили нам в голову.

В Лансинге всё изменилось. Хоть нас и не смущала жестокость войны, но когда она закончилась, военная подготовка и парады породили антимилитаристские настроения, и ответственным лицам Офицерского корпуса пришлось непросто. Мой факультет, Хэдс, отличался своим неряшливым видом во время парадов. Иногда мы намеренно являлись на подобные мероприятия, не начистив один ботинок и не отполировав до блеска половину пуговиц. В Офицерском корпусе мы постоянно были последними среди факультетов.

Вдохновителем мятежных настроений был один из студентов моего факультета – не кто иной, как Ивлин Во[10]. Как-то раз мы замыслили удивить командование и выиграть кубок Офицерского корпуса. Весь семестр напролёт мы отчаянно тренировались на всех учениях. Нельзя сказать, чтобы усилия совсем пропали даром: мы заняли третье место среди шести факультетов, от победы нас отделяли всего несколько очков. В случае победы мы собирались вместо обычного триумфального забега по галереям с призом в руках устроить похоронное шествие, выстукивая аккомпанемент на крышке бутафорского гроба. Если бы нам удалось осуществить затею, Ивлина Во и ещё одного или двух учеников непременно бы исключили.

Товарищи любили Ивлина Во. С ним было весело, и он всегда имел наготове очередную шалость. Правда, был у него талант навлекать на других неприятности, а самому неизменно выходить сухим из воды. Ивлин отличался смелостью, остроумием и умом, но любил находиться в центре внимания и был способен на жестокие поступки. Он не останавливался перед тем, чтобы унизить товарищей, если предоставлялась удачная возможность поднять их на смех. Ивлин был глубоко религиозным человеком, и мне кажется, будь он скромнее, то избрал бы монашескую жизнь и посвятил бы её изучению манускриптов: он обладал необходимыми способностями и обучался палеографии у пастора-ренегата[11] из Каули, выдающегося ботаника по имени Франсис Криз, который жил в полном одиночестве в коттедже на Южной гряде.

Я не хочу сказать, что Лансинг был в те времена плохой школой. Вовсе нет. Уровень обучения в начале войны был невысок, но рано зародившийся в нас революционный дух, о котором я рассказывал чуть ранее, необычайно способствовал нашему развитию и творческой мысли. Одновременно со мной в относительно небольшой, на триста учеников, школе учились, помимо Ивлина Во, также Роджер Фулфорд, получивший известность как автор работы о пяти Георгах, Хью Молсон, впоследствии лорд Молсон, один из столпов общественной жизни, Хамфри Тревельян, впоследствии лорд Тревельян, дипломат, сделавший выдающуюся карьеру и во многих других областях, и, наконец, нужно упомянуть К. Т. П. М. Райли, незаурядного человека, погибшего молодым во время полярной экспедиции. Вряд ли можно считать совпадением, что четверо из пяти учеников Лансинга, добившихся впоследствии известности, учились на одном и том же факультете – Хэдс.

Другим неоспоримым достоинством Лансинга была наша часовня – пожалуй, самый красивый образец неоготики во всей Англии, воплощение строгого религиозного духа. В детские годы она пугала меня, но внушала благоговение, и звучащая там музыка производила неизгладимое впечатление. Нам достался первоклассный органист по имени Брент Смит. Он так сыграл на клавишах большого органа «Новый Иерусалим» Блейка, что рухнула огромная секция широкого окна часовни и толстые стёкла цвета морской волны, падая, чуть не убили нашего преподавателя французского.

Славный гимн Блейка звучал под аккомпанемент охотничьего рожка и достигал крещендо, когда триста учеников пели о Новом Иерусалиме и падении английских «фабрик сатаны». В память об этом впечатлении я до сих пор испытываю необъяснимый глубокий трепет перед воображаемой Англией, живущей в моих утопических мечтах.

Один из преподавателей, покойный Дж. Ф. Роксбург, присоединившийся к нам после войны и отвечавший за шестой класс, очень мне запомнился. Он был воистину королём среди преподавателей, любил привлекать внимание и осознавал, какой фантастический эффект производит на подрастающих учеников театральный талант. Казалось, на каждый день в году у него был отдельный костюм. Величественно шагая вдоль нефа часовни, он демонстрировал впечатляющий ассортимент профессорских мантий. Частично получив образование во Франции, Роксбург в совершенстве говорил и писал на этом языке и еженедельно проводил три четверти часа, объясняя красоты французской лирики. От нескольких учеников я слышал, что эти уроки запомнились им на всю жизнь. Я убеждён, что подобные занятия сверх учебной программы являются самой ценной частью образования, а жёсткая необходимость зубрить перед экзаменами губительна, потому что мешает начинаниям такого рода.

Роксбург также любил английскую литературу и хороший слог, учил нас размышлять о языке, и его комментарии на полях сочинений всегда заставляли задуматься. Часто на полях появлялись аббревиатуры, например ССС, что значило «клише, расхожая фраза или банальность»[12], или OO – «отвратительный оксюморон»[13]. Роксбург постоянно добивался, чтобы в наших рассуждениях были хотя бы проблески самостоятельной мысли. Он глубоко чувствовал античную литературу и красоту метафоры Эсхила. На его уроках никогда не скучали. Он любил поэзию и постоянно читал нам стихи. Чёткие, ясные интонации голоса Роксбурга и сейчас, шестьдесят лет спустя, звучат у меня в ушах музыкой, сравниться с которой может разве что уникальный сладкозвучный голос Гилберта Мюррея[14].

В общем, я вспоминаю о Лансинге со смешанными чувствами – с долей грусти, порою даже душевной боли, в чём частично виновата тоска по дому. С благодарностью за радостные минуты и за то, что школа воспитала во мне силу духа и способность выносить жизненные испытания с минимальной суетой. Из этого жизненного периода я вынес для себя очень ценный урок: каждому из нас следует понять, что небольшая доля несправедливости неизбежно встречается нам в жизни, и порой бывает лучше вынести её безропотно, чем жаловаться и добиваться труднодостижимой или вовсе невозможной правды. Я полагаю, что сегодня многие из наших соотечественников страдают от этой болезни, и она вредит нам самим и приносит ущерб и без того недисциплинированному обществу. Мир стал бы лучше, если бы мы все были готовы время от времени поступиться своими личными правами ради общей гармонии. Такая форма жертвоприношения, неправильно понятая, являлась очень важным ритуалом в жизни примитивного общества, где козёл отпущения служил для искупления грехов. Мы же пренебрегаем ею на свой страх и риск.

Самым счастливым моим временем в школе был последний год, когда я заслужил право пользоваться «ямой» – так у нас называлась персональная комната для занятий, где можно было спокойно читать, а по воскресеньям есть горячие пышки и пончики. Блаженное одиночество в крошечной комнатке служило наградой за годы страданий в аду общефакультетской комнаты отдыха.

Моя учёба в начальной и средней школе перемежалась на каникулах счастливыми посещениями маминых близких друзей в Боссингтон-хаусе, которому принадлежало одно из лучших мест для ловли форели на реке Тест. Сквозь французские окна столовой мы могли видеть луга, усыпанные люпинами, белый мост с единственным поручнем над рекой, а за ним – хорсбриджскую дорогу. Поднимаясь бесконечными горбами, она пересекала узкие притоки реки по пути от небольшой железнодорожной станции до мельницы, где начинался Боссингтон. В детстве мы часто наслаждались чудесными завтраками, глядя на этот великолепный деревенский пейзаж: свежими домашними лепёшками, маслом джерсийских коров. Стол ломился под тяжестью роскошного угощения: яичницы, холодных куропаток, кеджери[15] и других лакомств, которые встречали нас по утрам, когда часы в доме практически в унисон били девять. За круглым столом распоряжался судья Деверелл, строгий, но доброжелательный человек викторианского склада. Когда наступала пора уезжать из гостей, он неизменно дарил мне золотую гинею, а моему младшему брату Сесилу – золотую же монету в десять шиллингов. Его дочь, Молли Мэнзел-Джонс, хозяйка Боссингтона, тоже была человеком викторианских нравов, безупречной честности и нравственности. Она пользовалась всеобщей любовью – в деревне, дома, среди друзей. Любили её и мы с братом. Молли олицетворяла всё лучшее, что только существовало в викторианской эпохе, служила воплощением веры, надежды и милосердия. Её принципы были незыблемы, и всё в мире делилось для неё на чёрное и белое. Правила поведения строго определялись традиционными нормами. Молли владела английским, французским и немецким языками. Трагедия её жизни заключалась в том, что она вышла замуж за алкоголика, хотя и добрейшего человека. Он спился и умер, оставив жену в долгах. Самые страшные запои мужа Молли приходились как раз на то время, когда он должен был посещать своего врача в Лондоне и проходить курс лечения Турви[16]. Именно он отговорил меня поступить в Китайское гражданское таможенное управление, сказав, что разлука причинит боль одинокой и крайне зависевшей от меня матери. Это был очень способный человек, но семья презирала его и считала никчёмным. Только Молли верила в мужа до конца. Я никогда не забуду живописные луга и болота Боссингтона, одно из которых справедливо назвали «камыши», омуты, кишащие хариусом, и вашего покорного слугу, оболтуса пятнадцати лет, прохлаждающегося в тени под мостом. Аромат лугов Хэмпшира останется со мной до конца моих дней.

Переход из Лансинга в Оксфордский университет, где я провёл четыре года, с 1921-го по 1925-й, был словно шагом из чистилища в рай. В Оксфорде я не очень преуспел: мне не хватило подготовки. Как и другие члены нашей семьи, я отличался запоздалым развитием и в учёбе никогда не блистал, но эти годы созревания были мне необходимы, и, не попади я в Оксфорд так рано, мне могла не представиться возможность заняться археологией. Поступи я в университет двумя годами позже, я мог бы получить более серьёзное образование, но упустил бы своё истинное призвание. Судьба знала, что делает.

Помню, какое удовольствие мне доставила моя первая трапеза в павильоне Нового колледжа. Незнакомый сосед по столу передал мне еду. В школе мы обычно вели себя грубовато, и к такому обращению я не привык. Наконец-то, сказал я себе, со мной обращаются как с джентльменом. Жизнь показалась мне восхитительной.

В первый год обучения мои комнаты – в те времена студентам полагались гостиная и спальня – находились на вершине башни Робинсон, откуда открывался великолепный вид на Оксфорд. Меня нисколько не смущала необходимость подниматься и спускаться на триста ступенек по три-четыре раза в день или идти за двести ярдов в другую часть колледжа, чтобы помыться. Более того, даже мой «скаут», то есть колледжский служитель, не жаловался, что ему приходится дважды в день преодолевать этот путь с ведёрком угля, чтобы поддерживать огонь в моей комнате. Служителя звали Сакстон. Это был прекрасный человек, относившийся к нам так же хорошо, как и мы к нему. Незадолго до моей учёбы в Оксфорде один студент держал в комнате медведя, и я с удовольствием вспомнил этот эпизод много лет спустя, когда разгорелся скандал вокруг Кэтлин Кеньон, содержавшей собак в Лондонском университете. Я тогда также добавил, что лучше жить в обществе животных, чем в обществе людей.

Эстетическое удовольствие от пребывания в Оксфорде, его здания, его история, общество близких по духу друзей и хороших книг значили для меня больше, чем любая учебная программа, которую мог предложить университет. Я принял близко к сердцу слова, с которыми наш декан, Перси Мэтисон, обратился к нам, первокурсникам, в древнем и прекрасном холле нашего колледжа. «Познакомьтесь с этими камнями», – сказал он. Я последовал его совету и был вознаграждён. Декан преподавал у меня древнюю историю. В его присутствии я чувствовал, будто вхожу в золотой рудник, но у меня нет инструментов, чтобы добыть самородок: для этого мне недоставало способностей. За свою любовь к Новому колледжу Перси Мэтисон заслуживал директорский пост, но начальство отдало предпочтение известному и важному человеку – Г. А. Л. Фишеру.

Наибольшую пользу мне принесли уроки Х. В. Б. Джозефа, который был настоящим испытанием для Мориса Боуры[17]. Он учил меня думать и мог заставить стыдиться тех, кто выполнял работу необдуманно или небрежно. Сколько раз я выходил из его кабинета с поджатым хвостом после часа неприятного разговора! Однако побитая собака была предана хозяину – и он, я думаю, в конце концов оставался доволен результатом работы. Мне вспоминается замечание, сделанное Россом, великим последователем Аристотеля, когда он прощался со своим учеником, Кеннетом Уиром, которого обучал метафизике. «Скоро, – сказал он, – ты забудешь всю философию, изученную во время наших занятий, но отныне ты хотя бы сможешь распознать чушь, когда она тебе попадётся». Именно таким стал итог нашего изучения античных классиков. Читая работы некоторых известных социологов нашего времени, Маркузе и ему подобных, я не могу не пожелать, чтобы эти авторы прочли свои сочинения моим преподавателям философии и получили заслуженный нагоняй. Сейчас не принято считать, что философские работы Джозефа оставили серьёзный след в науке, но он, бесспорно, был человеком выдающегося ума и обладал талантом, на мой взгляд, необходимым хорошему педагогу, – даром заставлять человека думать.

Самым молодым и забавным из моих преподавателей был Стэнли Кассон, специалист по греческой истории и археологии. Он обладал живым умом, но не был серьёзным учёным – лучший педагог для студента, мечтающего посвятить себя археологии. Прекрасно разбирался в своём предмете. Кассон погиб при крушении самолёта во время Второй мировой войны. Это был человек, всегда готовый попробовать себя в новом деле – например, написать детектив. Именно ему я обязан рекомендацией к Леонарду Вулли. «Я написал вам рекомендательное письмо, – сказал он, – и не поскупился на похвалы». Про Кассона рассказывают, как знаменитый директор Спунер однажды утром повстречал его во дворе и сказал: «Приходите сегодня ко мне на чай, я хочу вас познакомить с нашим новым преподавателем, мистером Кассоном». – «Но, господин директор, я и есть Кассон». – «Ничего, всё равно приходите».

Из лекций, которые я посещал, больше всего мне запомнились лекции о греческих трагедиях. Их читал великий Гилберт Мюррей. Сам поэт, он был насквозь пропитан духом и лирики, и эпоса. Он обладал превосходной памятью и то и дело зачитывал наизусть произвольные длинные отрывки из классиков – совершенно неповторимым голосом, в котором слышались еле сдерживаемые чувства; он общался с миром, который и для него, и для нас был живым и реальным. Была одна проблема: Мюррей использовал подобные театральные интонации и для того, чтобы пересказать драматичный поворот сюжета в трагедии, и в повседневной жизни, для того, чтобы поприветствовать приятеля или пожелать вам доброго утра. Впрочем, и сами греческие трагики страдали подобным недостатком. Этот великий человек даже к самым неприметным из нас обращался с таким уважением, словно всерьёз спрашивал нашего мнения о предмете, в котором сам превосходно разбирался. Плоды кристально ясной, порой еретической мысли Мюррея можно найти в его книгах. Французы из Лиги Наций называли его «ce doux rveur»[18].

Менее значительной, но столь же незабвенной фигурой из моего времени в Оксфорде был пожилой, невысокого роста, седовласый преподаватель по имени С. Дж. Оуэн. Он выглядел как шаловливый фавн, вышедший из лесной чащи. Он, казалось, был до отказа набит текстами латинского поэта-циника Ювенала, которые с удовольствием нам излагал. Каждая сатира была для преподавателя словно спелый плод, и его следовало выжать до последней капли. Хоть он и восхищался Ювеналом по неправильным причинам и даже посвятил ему льстивый сонет, он всё же вдохновлял нас своим энтузиазмом. Мне нравились забавные эпиграммы Ювенала, например «nemo repente fuit turpissimus», что можно перевести как «никто не становится мерзавцем вдруг», и другие не менее глубокие афоризмы. Но чего мы ждали неделя за неделей с восхитительным предвкушением, так это ядовитых обличительных речей Оуэна в адрес А. Э. Хаусмана, поэта-латиниста, чьи взгляды на Ювенала он регулярно разносил в пух и прах. Уже много позже мы обнаружили, что таким образом наш преподаватель мстил Хаусману за разгромную критику своих ошибочных взглядов. Их Оуэн регулярно получал от последнего в журнале «Classical Quaterly»[19]. Подозреваю, что прав был обычно Хаусман.

Я должен упомянуть ещё одну достойную внимания фигуру – Перси Гарднера, профессора греческого искусства и археологии, читавшего нам лекции о греческой скульптуре. Я более или менее разбирался в предмете, и для меня это была прелюдия к археологии. Перси Гарднер возвышался перед нами в сюртуке и воротничке, какие, должно быть, носили в шестидесятых годах девятнадцатого века. Он уделял нам знания из собственных невиданных запасов с неизменным выражением скуки на лице, монотонным голосом, но, как ни странно, ему удавалось удерживать наше внимание. Помню, как он хорошо отозвался о познаниях двух гидов Британского музея, звали их Скит и Халлет. Скучающим видом и монотонной речью Халлет повторял своего учителя. Когда в конце экскурсии наступало время вопросов, он часто отвечал так: «Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы работал не здесь, а в Британской энциклопедии». Но всё же эти экскурсии по Британскому музею пробудили во мне интерес к карьере археолога. Слушая рассказ Перси Гарднера о Гермесе Олимпийском[20], я подумал, как чудесно было бы присутствовать в олимпийском храме в тот момент, когда была совершена эта находка. С тех пор я всегда представлял себе скульптуры в их первоначальном окружении. Единственным моим более или менее существенным достижением за время учёбы в Оксфорде было изучение греческой скульптуры. Иногда мне даже удавалось получить высшую оценку за сочинение по этому предмету.

В первую очередь я благодарен Оксфорду не за какие-то академические достижения, а за то, что там я понял, что значит учиться по-настоящему, научился находить удовольствие в обществе книг и зданий. Самым же замечательным приобретением была компания родственных по духу товарищей моего возраста. Где ещё можно заводить дружеские отношения с такой лёгкостью и где ещё можно найти столько доступных развлечений? Мы посещали театр как минимум раз в неделю. Нам ужасно нравился наш репертуарный театр, где декорации то и дело падали актёрам на головы. Помню, как Гилберт Мюррей разразился продолжительным смехом во время представления «Дома, где разбиваются сердца»[21] и Бернард Шоу произнёс речь, из которой следовало, что только в таком провинциальном городке, как Оксфорд, его пьесу могут встречать смехом вместо глубокомысленной тишины.

Трое из моих друзей умерли рано, не дожив и до тридцати лет. Теперь, когда я достиг уже семидесяти, я часто, вспоминая о них, размышляю о несправедливости жизни и о точности греческой пословицы, утверждающей, что те, кого любит Бог, умирают молодыми. Самым одарённым из всех был Эсме Ховард, старший сын лорда Ховарда Пенритского, впоследствии посла Великобритании в Мадриде и в Вашингтоне, где я имел честь гостить у его семьи. Эсме унаследовал блестящие способности своего отца, был добрым и щедрым, разбирался в искусстве, блистал весельем и остроумием. Мне до сих пор тепло вспоминать о нашей дружбе. Эсме, несомненно, оставил бы заметный след в истории. Он обладал таким даром убеждения, что даже заставил меня на время обратиться к католической вере. Умер Эсме в возрасте около двадцати пяти лет от болезни Ходжкина. Когда мы в послдний раз с ним виделись в Берне и в Портофино, на вилле Alta Chiara, принадлежавшей вдовствующей леди Карнарвон, он выглядел совсем неважно. Он терпел страдания безропотно, с тихой верой в Бога, достойной истинного святого. Я часто вспоминаю его в молитвах.

Руперт Фремлин, мой друг со времён Лансинга, весёлый товарищ, добряк и шутник, скончался от осложнений малярии в Нигерии, так же как и Ричард Уорнер, мой сосед по башне Робинсон. Тогда в Африке эта болезнь уносила множество жизней. О Руперте у меня осталось воспоминание, как мы сидим тёплым летним вечером после партии в теннис и попиваем глинтвейн, закусывая его клубникой со сливками. Странное и неподходящее сочетание, но на наш неискушённый вкус оно было восхитительным. Несколько дольше прожил другой мой товарищ из Нового колледжа, Рональд Боаз, наделённый истинно шотландской язвительностью. Услышав слова друга о том, что единственное усвоенное им в Итоне – это фраза «честность – всегда плохая политика», Рональд ответил, что честность – это вообще не политика.

К счастью, один друг и товарищ до сих пор со мной. Это Родни Каннройтер. Сколько раз он составлял мне компанию на верхушке башни Робинсон, в моих прекрасных комнатах в Пэнди и в доме номер шесть по Шип-стрит. В подвале у нашей тамошней хозяйки был неистощимый запас фарфоровых ваз. За дополнительную плату она давала их нам взамен тех, что мы колотили в гостиной. Во время учёбы в Оксфорде мне невероятно повезло: три года подряд я ставил на победителя скачек в Дерби, и каждый выигрыш приносил мне по десять фунтов. Этих денег хватало, чтобы закатить грандиозную вечеринку человек на двенадцать. Боюсь, к концу застолья большинство из нас безобразно напивалось, но зато такие вечеринки помогали нам понять, сколько мы способны выпить без последствий, и были необходимым этапом на пути к воздержанности. Я до сих пор помню чувство отвращения, когда мой слуга, папаша Хьюс, разбудил меня утром после ночного празднования и спросил, не желаю ли я подкрепить силы стаканом бренди. Как-то раз папаше Хьюсу довелось сопровождать некоего доктора Майо на Фиджи, и там он выучил язык. Когда в результате этой поездки фиджийский принц приехал с визитом в Бейлиол[22], папаша Хьюс оказался единственным человеком, говорящим по-фиджийски, на весь Оксфорд, и его регулярно приглашали к принцу на чай.

Наши обычные оксфордские развлечения отличались скромностью, в отличие от моих вечеринок победителя Дерби. По воскресеньям мы с Родни часто обедали в гриль-баре «Джордж Грилл». Ели мы обычно суп, ромштекс, десерт и сыр, запивали обед кружкой пива – всё вместе обходилось нам по пять шиллингов на брата – и завершали трапезу шестипенсовыми «ароматными» сигарами. Это был настоящий лукуллов пир. Так я готовился к следующему этапу своей жизни, которому суждено было развернуться в Уре Халдейском[23].

Как это часто происходит с человеком в поворотной точке его карьеры, я непосредственно начал заниматься археологией в результате счастливой случайности. Все свои экзамены, или «schools», как их называют в Оксфорде, я уже сдал. Было прекрасное летнее утро. Я поднялся поздно и в приятном и расслабленном расположении духа брёл по двору, намереваясь позавтракать. По пути мне случайно встретился декан, дружелюбный капеллан нашего колледжа, известный как Его Святейшество Лёгкая Поступь, выдающийся теолог.

– Маллован! – сказал он. – Каковы ваши планы на будущее?

– Боюсь, – ответил я, – что мне придётся или поступить на государственную службу в Индии, или заняться юриспруденцией, потому что у отца нет для меня места в Сити – дорога в бизнес для меня закрыта.

– А чем вы на самом деле хотели бы заниматься?

– Только одним, – сказал я. – Археологией. Я ею заинтересовался, слушая рассказы Перси Гарднера о находках в Олимпии. Я хотел бы поехать на Восток и заняться раскопками.

– Идите поговорите с директором, – посоветовал декан. – Возможно, он сможет вам посодействовать.

Я немедленно последовал этому совету и был обходительно принят известным общественным деятелем и приветливым человеком Г. А. Л. Фишером, сменившим на директорском посту Спунера, который когда-то рекомендовал Вулли[24] заняться археологией. Директор Фишер любезно согласился дать мне рекомендательное письмо к известному востоковеду Д. Дж. Хогарту, смотрителю Эшмоловского музея, который как раз этим самым утром получил от Вулли письмо с просьбой подыскать ему помощника для работы в Уре Халдейском. Было это в 1925 году. Вечно спешащий Вулли нанял меня практически сразу, несмотря на полное отсутствие опыта. Частично этому способствовала моя самоуверенность, частично – любезное письмо от моего преподавателя, Стенли Кассона. Как бы то ни было, мне предстояло ещё выдержать решающее испытание – встречу с Кэтрин Килинг, будущей леди Вулли. Вулли очень удивился, узнав, что однажды в Британском музее я купил и прочёл его первый отчёт о работе в Уре, посвящённый обнаружению храма бога Луны. Я не признался, что одной из причин, по которым отчёт привлёк моё внимание, была фамилия автора – Вулли. Точно так же звали моего тогдашнего кумира, знаменитого игрока в крикет из Кента.

Такая череда счастливых случайностей привела меня в Ур. Я давно пришёл к выводу, что если человек рождён под благоприятной звездой, то шанс непременно предоставится ему, как только он будет готов. Нужно быть начеку и хватать удачу обеими руками. Подобными обходными путями попал я в Вавилонию, в южный конец долины Евфрата. С таким же успехом я мог отправиться в Египет или Китай и сделал бы это с готовностью – но туда меня не позвали.

Глава 2

Ур: знакомство с археологией

Я прибыл в Ур тёмной октябрьской ночью 1925 года, полный великих надежд. Моими спутниками были Леонард Вулли и А. С. Уитбёрн, архитектор, для которого, как и для меня, эта экспедиция была первой. Путь из Багдада занял двенадцать часов. Мы ехали сквозь степь и пустыню по ширококолейной железной дороге индийского типа в комфортабельном вагоне-пульмане. Такие вагоны созданы для приятных и неспешных путешествий – некоторые купе, правда, кишели шершнями. На станции Ур, в двух милях к западу от руин, нас подобрал автомобиль, старый «Форд-Ти», найденный где-то в канаве вскоре после Первой мировой и вновь приведённый в чувство за символическую сумму в десять фунтов.

Прошло много лет, но я до сих пор прекрасно помню, как впервые вошёл в дом, где мне предстояло провести ближайшие пять месяцев. Постройка была обнесена забором из колючей проволоки для защиты от грабителей. Путь наш лежал через открытый внутренний двор, обрамлённый хранилищем и кабинетом архитектора, и далее – сквозь веранду перед входом. В ярком свете шипящих керосиновых ламп, которые держали двое худых слуг-арабов, мы увидели гостеприимный дом, сложенный из древних кирпичей из обожжённой глины, собранных на поверхности холма. Самому новому из этих кирпичей было по меньшей мере двадцать пять столетий, но они отличались такой прочностью, что позже, когда мы завершили раскопки в Уре, здание разобрали на части и полностью перевезли в Эриду, за двенадцать миль.

В то время дом нашей экспедиции состоял из гостиной, где мы ели и проводили часы досуга, семи спален и ванной комнаты. Позже его немного расширили, чтобы разместить Кэтрин Вулли. Интерьер был приятный и аскетичный: небольшие спальни, глиняный потолок, той же глиной обмазаны стены. Гостиная выкрашена в абрикосовый цвет, единственный доступный в этих местах. Пол сложен из кирпичей, местами сохранивших следы древних надписей, и частично покрыт тростниковыми циновками. Двери и оконные рамы сколочены из простых досок. Насколько я помню, до появления Кэтрин в доме не было ни одного кресла. На полках в гостиной разместилась небольшая рабочая библиотека, но так как в то время мы творили историю сами, нам почти не нужны были справочные материалы. Всё это мы увидели мельком в свете поднятых ламп, а также заметили нашего прекрасного во всех отношениях, но пьяного индийского повара, который вышел из кухни нас поприветствовать. Во двор вошли два охранника, вооружённые винтовками с запасом патронов. Скоро нам предстояло узнать, что глиняная крыша над головой неважно защищает от дождя.

Следующим утром, вскоре после восхода солнца, мы впервые увидели большой холм Ура. Телль, как называют его арабы, поднимался над равниной на высоту более шестидесяти футов. Он состоял из смеси песка, глины и гравия. С первого взгляда было понятно, что эта громадина так и ломится от древних артефактов и аж вздулась от подземных построек. Часть из них раскопали за три сезона, предшествовавших моему приезду.

Вулли мечтал продолжить работу в Уре, так как этот древний город был тесно связан с Ветхим Заветом. В то время Библия для многих ещё служила настольной книгой. Вулли и сам учился на теолога и одно время планировал присоединиться к Церкви. Он считал, что, отправившись в Ур, сможет оживить Ветхий Завет, и действительно блестяще справился с этой задачей. Вулли опирался на 27-й стих 11-й главы Книги Бытия, гласивший, что дед Авраама[25] умер в земле рождения своего, в Уре Халдейском. В стихе 31-м говорится, что отец Авраама Фарра покинул Ур со своей семьёй и отправился в землю Ханаанскую, а по пути остановился в Харране (на юго-востоке Малой Азии). Раскопки помогли объяснить, почему он выбрал именно такой путь: выяснилось, что Харран, как и Ур, был центром почитания Луны. Вулли не терял надежды найти упоминание об Аврааме, и хотя само это имя так и не было обнаружено в клинописных источниках, ему удалось заглянуть в историю родного города ветхозаветного пророка – города, где тот жил перед тем, как перебраться из Шумера (позже названного Вавилонией) в Палестину.

В центре внимания Вулли, когда он начал работы в Уре, находился и другой отрывок из Книги Бытия. Это был 10-й стих 10-й главы, повествующий о том, что Хуш стал отцом Нимрода, сильного зверолова пред Господом. В нем упоминалась былая мощь Ассирии. Десятая строка гласит: «Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех и Аккад в земле Сеннаар», то есть в Шумере. Вулли пришёл к мысли, что его истинное призвание – реконструировать картину исчезнувшей Шумерской цивилизации. Эта работа стала главным достижением в карьере Вулли и увековечила его имя на страницах истории. Его открытия показали, что шумерский Ур действительно был одной из колыбелей цивилизации, и не менее важной, чем Египет. Здесь, в южной долине Евфрата, древние писцы между 3500 и 3200 годами до н. э. разработали систему письменности, клинопись, ставшую одним из важнейших изобретений человечества. Позже шумерская клинопись легла в основу первого алфавита, придуманного финикийцами для удобства торговли после 1400 года до н. э.

Ур, расположенный примерно на полпути между Багдадом и верховьем Персидского залива, был, очевидно, одним из важнейших городов урбанистической цивилизации, искусно построенной шумерами. Соединив городские поселения вблизи Евфрата сложной системой каналов и водных дорог, они установили свои торговые пути и оставили отпечаток собственной культуры на всём пространстве от земли, позже названной Вавилонией, и до самого Персидского залива.

Работа Вулли в Уре показала, что история этих мест в южной части долины Евфрата решительным образом отличалась от того, что происходило у северных пределов доисторической Ассирии, над узким бутылочным горлышком, где реки Тигр и Евфрат сближаются и текут на расстоянии не более тридцати миль друг от друга, в местах, получивших известность благодаря Багдаду.

Вулли, обычно приятный в обращении, всегда безукоризненно и в большинстве случаев непритворно вежливый, во время раскопок становился тираном, как и положено всем, кто хочет успешно руководить экспедицией. Однако он всегда был справедлив и не требовал от подчинённых больше того, что делал сам. Иногда, если кто-нибудь обращался к Вулли с просьбой, которую он не хотел выполнять, он говорил: «Попечители ни за что бы этого не позволили» или «Даже не знаю, что попечители ответили бы на вашу просьбу». Даже в юном возрасте мне хватало ума не отвечать, что попечителям было бы абсолютно наплевать. Теперь, когда я постарел и, к своему удивлению, сам служу попечителем Британского музея, я знаю: ответ мой попал бы в точку. И всё же хорошо, что я не высказывался тогда в таком духе.

Вулли никогда не брал с собой более двух или трёх ассистентов, но он так заряжал своей энергией, что вряд ли кто-нибудь мог выжать из нас больше. Мы редко ложились раньше полуночи. Сам Вулли сидел в своём маленьком офисе до двух или трёх часов ночи, а на раскопки требовалось явиться не позже, чем через полчаса после восхода солнца. Однажды я рискнул сыграть в карты с эпиграфистом[26], и мне было сказано, что, раз я слишком устал для работы, лучше бы мне отправиться в постель.

Жена учёного, Кэтрин Вулли, всегда сопровождавшая его в экспедиции, была человеком властным и сильным. Даже теперь мне сложно говорить о ней непредвзято. Первый брак Кэтрин закончился трагедией: вскоре после медового месяца её муж застрелился у подножия пирамиды Хеопса. Замуж за Вулли Кэтрин вышла неохотно. Она нуждалась в мужской опеке, но физический аспект супружества её не привлекал. Кэтрин отличали одарённость, высшая степень обаяния, когда она сама того желала, а также коварство. Гертруда Белл[27] назвала Кэтрин опасной, и не без основания. Она могла очаровать всех вокруг, когда была в настроении, или же, наоборот, создать напряжённую ядовитую атмосферу. Жизнь с ней напоминала прогулку по канату. Многих и многих людей она околдовывала, а затем отбрасывала в сторону с пренебрежением. При этом Кэтрин умела к себе расположить и была прекрасным собеседником, начитанным и не скучным. Самоуверенная, бескомпромиссная в споре, ранимая и обидчивая, она не могла бы ужиться с другой женщиной в экспедиции. Супруги Вулли предусмотрительно заботились о том, чтобы других женщин и не было. Даже рабочие на раскопках боялись Кэтрин, и я помню случай, когда мы, мужчины, тщетно пытались остановить драку, развязавшуюся между двумя кланами рабочих. Разгорячённые противники уже разбивали друг другу головы палками, но внезапного появления Кэтрин на сцене хватило, чтобы битва прекратилась в ту же секунду.

После подобных случаев приходилось бинтовать головы и перевязывать раны. Как младший член экспедиции, я выполнял обязанности медика. Случалось мне прибегать и к силе внушения. Самый удивительный случай в моей практике произошёл с мужчиной, который упал с телеги с мусором и потянул руку. Рука распухла до размеров футбольного мяча. Я наложил на руку мазь и сказал, пожалуй, несколько богохульственно: «Вера твоя спасёт тебя. Приходи завтра». Пациент действительно пришёл на следующий день и продемонстрировал мне абсолютно нормальную руку. Также мне досталась роль главного массажиста Кэтрин Вулли, страдавшей от частых головных болей, и я стал настоящим мастером массажа, потому что у меня оказались чувствительные руки. Порой мне выпадало ставить Кэтрин пиявок на лоб: приходящий врач решил, что небольшое кровопускание пойдёт ей на пользу. Не могу сказать, что выполнял это мудрёное задание с удовольствием. Кэтрин страдала бессонницей, и иногда ей требовалось позвать Леонарда среди ночи. Он спал в соседней комнате, но так выматывался за день, что его невозможно было дозваться. Чтобы справиться с этой трудностью, Леонард привязывал себе нитку к пальцу ноги, и Кэтрин, когда он был ей нужен, дергала за эту нитку что было сил. К счастью, этот метод использовался только в случае крайней необходимости. Ближайший доктор находился в Насирии, на расстоянии многих миль, телефона не было, и мы выкручивались как могли.

Кэтрин обладала немалым художественным талантом. Однажды она сделала бронзовую голову нашего старшего рабочего, Хамуди ибн Шейх Ибрагима. Вышел эффектный и точный портрет. Также она выполнила серию зарисовок металлических инструментов и оружия из Ура, но, несмотря на её властную манеру, ей не хватало уверенности в собственных способностях, и она должна была поминутно спрашивать совета. Несмотря на то, что здоровье Кэтрин беспокоило Вулли и она постоянно претендовала на его время, брак сделал его более человечным и заставлял хотя бы иногда отвлекаться от работы. Оба Вулли отличались снобизмом и без стеснения как призывали людей себе на помощь, так и отсылали их прочь, когда необходимость в них отпадала. Подобные привычки – не очень мудрая линия поведения и лёгкий способ нажить себе врагов. И Вулли, и Ур были обязаны Кэтрин тем, что она пробудила частный и общественный интерес к раскопкам. Её личное обаяние сподвигло не одного мецената оказать щедрую финансовую поддержку экспедиции.

Кэтрин всегда отличалась слабым здоровьем. Умерла она в возрасте около пятидесяти лет. Как-то вечером перед сном она сказала Леонарду: «Лен, сегодня ночью я умру. Утром ты найдёшь меня мёртвой. Продолжай жить так же, как если бы я была жива». Он не поверил ей, ведь это была не первая тревога такого рода, но на следующее утро её действительно нашли мёртвой. Так закончилась жизнь замечательной женщины, которая довела до бешенства многих людей, но обворожила гораздо больше.

Эпиграфиста отца Легрена, работавшего у Вулли во время моей первой экспедиции, направил к нам музей Университета Пенсильвании, спонсировавший раскопки совместно с Британским музеем. Легрен, седовласый, высокий и статный, был очень интересным человеком с циничным взглядом на вещи. Несмотря на духовный сан, его часто принимали за агностика. Легрен принял сан, поддавшись на уговоры матери, но гораздо лучше ему подошла бы роль отца семейства. После многообещающего начала эпиграфист не смог найти общий язык с четой Вулли и, отработав два сезона, покинул нас. Уход Легрена опечалил нас кроме всего прочего потому, что он умел блестяще копировать надписи. Некоторым из нас он служил неиссякающим источником веселья, когда по воскресеньям по пути в Насирию – а ехать надо было десять миль по ухабистой дороге – пел без устали, отпускал шутки и заигрывал с облачёнными в капюшоны бедуинками, что было несколько рискованно. Иногда он получал смущённый ответ на свои безобидные комментарии. Всем нам Легрен нравился, но ужасно разозлил щепетильного Вулли, когда не без основания назвал одного из наших слуг старым пердуном.

Легрен нашёл хорошего товарища в А. С. Уитбёрне, молодом ветеране Первой мировой. Уитбёрн передвигался среди развалин на протезе и обращался к рабочему, сопровождавшему его с рулеткой, на неслыханной разновидности арабского языка. По завершении одного из сезонов экспедиционные средства истощились, денег на обратную дорогу почти не оставалось, и нам с Уитбёрном пришлось вместе проделать нелёгкое путешествие от Александрии до Афин третьим классом по цене в один фунт за человека. С сожалением должен признаться, что мы поддерживали силы, воруя лук и помидоры из открытых ящиков на палубе. Предполагаю, что это было серьёзное преступление. Мы ели их, чередуя, сперва чтобы согреться, затем чтобы освежиться. Наши попутчики были к нам очень добры. Мне пришлось спать рядом с бедствующим торговцем с острова Тенос, который то и дело настойчиво предлагал мне сделать глоток из своей бутылки. По прибытии в Афины мы съели огромный завтрак, а когда он закончился, заказали ещё один. В Уре Уитбёрн развлекал нас анекдотами про кокни[28], коих знал множество.

Двое моих коллег по раскопкам заслуживают отдельного рассказа. Один из них – Джон Роуз, тихий и весёлый шотландец, ставший моим другом на долгие годы. Роуз был прекрасным чертёжником и внёс неоценимый вклад в общую работу, разобравшись в запутанных рядах кирпичной кладки на месте древнего зиккурата – здания, которое за долгое время своего существования выдержало ряд замысловатых перепланировок. Джон Роуз был человек исключительной скромности. Закончив работу на раскопках, он отправился в Вест-Индию и разработал новый план для города Кастри. Роуз мог бы оставить заметный след в истории как архитектор, но был начисто лишён честолюбия.

Работая вместе, мы с Роузом старались поддерживать гармонию в коллективе и были осторожны в высказываниях, но, когда я покинул экспедицию, к ней присоединилась группа менее сдержанных сотрудников. Роуз рассказал мне, как однажды ночью четверо из них собрались после полуночи, изложили все свои претензии на листах бумаги, а через два часа бумагу торжественно сожгли. Неплохой вариант психологической разрядки.

Другой мой замечательный коллега того времени – отец С. Дж. Барроус, священник-иезуит из Кэмпион-холл[29], сменивший отца Легрена на должности эпиграфиста. Этот возвышенный человек, внушающий расположение, немного, наверное, склонный к мистицизму, был слишком далёк от всего мирского, чтобы стать подходящей компанией для молодого человека вроде меня, иногда нуждавшегося в поддержке. Барроус прекрасно разбирался в древних восточных языках: шумерском, аккадском, финикийском, арамейском и иврите, но при всех своих способностях не мог освоить разговорный арабский, для него составляло проблему даже попросить кувшин горячей воды. Когда ему приходилось проводить для наших гостей экскурсию по раскопу, его манера резко отличалась от манеры Вулли. Вулли обо всём рассказывал с уверенностью. Барроус же так нерешительно переводил даже самые простые надписи на кирпичах, говорил с таким сомнением, что только специалист мог заподозрить в нём серьёзного учёного. Каждый раз, когда я показывал Ур посетителям, мы неизменно видели, как Барроус в своей чёрной шапочке сидит на корточках в нашем туалете под открытым небом, который прекрасно просматривался с вершины зиккурата. Было неловко объяснять любопытным, что перед ними наш эпиграфист, выполняющий свой утренний ритуал.

В те годы я практиковал католицизм, и когда Барроус, добросовестный священник, согласился отслужить воскресным утром мессу для небольшой индийской христианской общины на станции Ур, я вызвался ему прислуживать. Это была настоящая жертва, потому что воскресенье обещало нам редкий отдых, а нам предстояло встать в половине седьмого и ко всеобщему неодобрению завести старый шумный «Форд-Ти», чтобы преодолеть на нём две мили до станции, как раз когда наши товарищи наслаждались заслуженным сном. Когда мы добрались до гостиницы, где предполагалось служить мессу, единственным нашим слушателем оказался сторож-магометанин, безупречно приготовивший для нас всё необходимое. Индийские христиане кутили весь предыдущий вечер, все до одного напились в хлам и на службу не явились. Мы отслужили три мессы подряд, а когда закончили, внезапно появились полдюжины человек, грустные и порядком изношенные, и попросили нас начать заново. Барроус, как и следовало ожидать, отказался исполнить их просьбу. Вместо этого он обратился к прибывшим с небольшой речью о том, что Церковь не зря предписывает сначала поститься, а потом уже праздновать. По совпадению, точно такой же принцип проповедовали вавилонские жрецы. Я со своей стороны не смог удержаться и напомнил Барроусу, что единственным, кто явился на назначенную нами встречу, был мусульманин. Барроус в ответ попросил меня никому не рассказывать о случившемся, и я исполнил его просьбу. Надеюсь, его дух простит меня за то, что я выдал тайну пятьдесят лет спустя.

Когда я уезжал из Лондона, чтобы присоединиться к экспедиции в качестве младшего её участника, предполагалось, что я буду работать в качестве помощника широкого профиля, а Вулли займётся моим обучением: у меня не было никакого опыта. Вдобавок подразумевалось, что я стану учить арабский и доведу разговорный язык до приличного уровня. У меня никогда не было особенных способностей к языкам, но я запасся грамматикой Ван Эсса и постоянно носил её в кармане в течение нескольких лет. В итоге я научился сносно говорить и понимать по-арабски, а также устанавливать смысл сказанного с помощью вопросов и ответов. Этот диалектический метод сослужил мне хорошую службу во время войны, когда лучшие знатоки арабского, чем я, терпели неудачу. Кроме этого, в мои обязанности входило ведение платёжной ведомости, что было непростой задачей, если учесть количество работавших на нас людей и тот факт, что мы платили им в рупиях и аннах, складывать которые было невероятно сложно. В конце рабочего дня я выполнял функции медика и оказывал помощь рабочим.

Как младшему участнику экспедиции, мне часто поручали показывать нашим гостям раскоп, если возникала такая необходимость, главным образом тем, кто направлялся в Индию. Нам было особенно приятно принимать прославленного миссионера Ван Эсса, автора моего бесценного словаря. Ван Эсс более сорока лет руководил голландской миссией в Басре и многое мог рассказать об этих местах. Он впервые посетил Ур ещё в 1904 году и рассказывал, как турок-комендант сидел в своей палатке, а подданные после заката упражнялись в стрельбе, используя его в качестве мишени.

Другим известным посетителем, о котором я должен рассказать, была Гертруда Белл, чьё имя столь же часто звучало и почиталось в своё время в арабском мире, как и имя Т. Э. Лоуренса[30]. Мы как раз находились в Уре, когда Гертруда сильно подорвала свой политический авторитет. Она проигнорировала слова сэра Арнольда Уилсона, высокого комиссара, предупреждавшего, что в Ираке будут беспорядки. Беспорядки действительно случились, и серьёзные: погибло множество людей, особенно в районе Дивании, где был разгромлен санитарный поезд. Мы подозревали, что кое-кто из наших рабочих принял активное участие в резне. После этих событий Гертруда направила свои силы на основание музея и на создание в Ираке Службы древностей на постоянной основе. За это Ирак в неоплатном долгу перед Гертрудой Белл, и нужно надеяться, что рано или поздно жители Ирака этот долг признают. В течение моих двух первых сезонов в Уре Гертруда лично исполняла обязанности директора по древностям и могла по нескольку дней сражаться с Вулли за долю находок. По правилам, находки должны были делиться ровно пополам, но она защищала права Ирака с яростью тигрицы. Гертруда в свои пятьдесят семь оставалась женщиной исключительной энергии. Однажды я сопровождал её в путешествии по Эриду. День был очень жаркий, но ни один из мужчин не решался первым предложить Гертруде ненадолго перестать бродить по пыльному городу и прерваться на ланч.

Возвращаясь из экспедиции в 1926 году, мы с Уитбёрном навестили Гертруду Белл в её небольшом доме в Багдаде, чтобы засвидетельствовать ей своё уважение. Гертруда была рада нас видеть. Она чувствовала себя одиноко и тяжело переносила утрату общественного и политического влияния. Три месяца спустя она умерла от передозировки снотворного, принятого, как предполагалось, специально. Нам действительно повезло, что мы были знакомы с этой замечательной женщиной, прекрасным знатоком арабского, профессиональным историком и отважной путешественницей, чьи две основные книги, «The Desert and the Sown» («Пустыня и посевные») и «Amurath to Amurath» («От Амурата до Амурата»), до сих пор считаются классикой. Столь же замечательны письма Гертруды Белл, написанные лёгким и приятным слогом, словно они давались ей без труда после долгого дня в дороге. Память об этой великой женщине будет жить вечно как в этой стране, так и во всём мире. Я до сих пор помню время, когда музей в Ираке состоял из одной полки, наполовину уставленной артефактами. Потом Гертруда Белл приобрела кирпичное здание на берегу Тигра, и оно более двадцати лет служило первым археологическим музеем Ирака. Теперь его сменило огромное здание, оснащённое по последней моде, где собрана одна из величайших в истории коллекций древностей Шумера и Месопотамии[31], и всё это исключительно благодаря Гертруде Белл, которая к тому же завещала деньги на открытие Британской школы археологии Ирака.

Наверное, самая тяжкая экспедиционная обязанность выпадала мне в начале сезона. Я вместе с нашими бригадирами отправлялся на место раскопок заранее. В Уре случаются такие сильные песчаные бури, что одно крыло экспедиционного дома после нашего летнего отсутствия бывало заметено песком по самую крышу, и мы дня по три раскапывали его обратно. Привести дом в порядок было трудоёмкой задачей. Увы, несмотря на суровое и исключительно засушливое лето, поздней осенью нас ожидали ужасные ливни: нас задевал хвост индийского муссона.

На раскопках мы задействовали около двухсот – двухсот пятидесяти человек, иногда больше, иногда меньше. Рабочие трудились от рассвета до заката с получасовым перерывом на завтрак и часовым – на обед и получали за полный день энергичной работы по рупии, что примерно равнялось восемнадцати пенсам. Кроме того, они получали «бакшиш», то есть вознаграждение, за каждую, даже самую незначительную, находку в качестве поощрения за внимательность. Каждая бригада состояла из кайловщика, землекопа и четырёх, пяти или даже шести корзинщиков, в зависимости от того, насколько далеко нужно было нести землю. Ещё существовала небольшая бригада человек из восьми, которые управляли двумя вагонами на нашей узкоколейке.