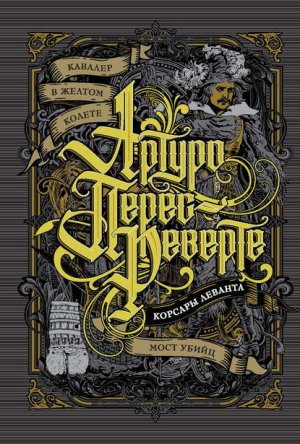

Кавалер в желтом колете. Корсары Леванта. Мост Убийц (сборник) Перес-Реверте Артуро

– Нет, – невозмутимо произнес он наконец. – Задешево не отдам.

– Кого? – в изумлении воззрился на него Кеведо. – Эту бабенку?

– Свою шкуру.

После непродолжительного молчания – мне даже показалось, что поэт лишился дара речи, – он взглянул налево, потом направо, а потом пробормотал сквозь зубы фразу, общий смысл которой сводился к тому, что капитан, по всей видимости, спятил, ибо ни одна женщина не стоит того, чтобы рисковать из-за нее жизнью. Алатристе же двумя пальцами пригладил усы – и этим ограничиля. Кеведо после четырех-пяти проклятий и богохульств пожал плечами:

– На меня можете не рассчитывать. С королями не дерусь.

Капитан поглядел на него, но и на этот раз ничего не сказал. Мы тем временем дошли до глинобитной ограды и за нею, на полпути от беседки с музыкантами к одному из ручьев, разглядели в отдалении открытый экипаж, запряженный парой крепких сытых мулов. Я не обратил бы на него внимания, если бы Алатристе вдруг не изменился в лице. Проследив за взглядом моего хозяина, я увидел в карете Марию де Кастро – она была одета для прогулки и чрезвычайно хороша. Рядом сидел ее муж – низенький, с пышными бакенбардами, улыбающийся и принаряженный; на нем был колет, отделанный золотой тесьмой, в руках – трость с набалдашником из слоновой кости, голову покрывала заломленная на французский манер изящная касторовая шляпа, которую он то и дело снимал, раскланиваясь направо и налево. По всему было видно, что он очень доволен собой, а еще больше – тем, какой фурор произвело их с женой появление.

– Ай да парочка, – насмешливо заметил Кеведо. – Баран да ярочка.

Капитан промолчал. Несколько стоявших поблизости матрон в широких черных баскиньях и просторных шерстяных накидках на манер монашеских, с длиннющими – зерен на полтораста – четками в руках оживленно зашушукались, обмахиваясь веерами и посылая в сторону кареты взоры, разящие не хуже берберийских стрел, тогда как траурно-чопорные супруги этих почтенных дам, изо всех сил стараясь сохранить важный вид, глядели со скрытым вожделением и закручивали кверху усы. Коляска с комедиантами приближалась, а дон Франсиско привел случай, отлично демонстрирующий изобретательность, остроумие и находчивость мужа Марии де Кастро: обнаружив во время представления в Оканье, что позабыл взять на сцену кинжал, которым по ходу пьесы должен был поразить соперника, он не растерялся, сорвал с себя накладную бороду, накинул ее тому на шею на манер удавки и начал якобы душить. В итоге под градом камней, которыми забросали актеров разгневанные горожане, всей труппе пришлось спасаться бегством.

– Большой затейник этот Рафаэль де Косар, – заключил Кеведо.

В этот миг коляска поравнялась с нами, и большой затейник, узнав дона Франсиско и моего хозяина, поклонился им с необычайной учтивостью, которая, как почудилось мне, поднаторевшему уже в тонкостях придворного обращения, щедро была сдобрена язвительной насмешкой. «Я, – как бы говорил он этим поклоном, – плачу собственной супругой за свой колет и шляпу, а вы мне возмещаете убытки». Как сказал об этом тот же Кеведо:

- Не тот рогатый, кто срывает куш,

- А тот, кто рад платить, неся убытки,

- За те объедки, что оставил муж[21].

Что же касается взгляда и улыбки, которые жена комедианта Косара послала прямо капитану, то были они столь же красноречивы, но выражали совсем иное – так смотрят на сообщника, с которым многое связано и которому многое обещано. Вслед за тем Мария де Кастро не то чтобы прикрыла мантильей лицо, а скорее обозначила это движение, вовремя оборвав его – так все же было менее опасно, чем не сделать вообще ничего, – и я увидел, как мой хозяин снял шляпу и оставался с непокрытой головой, пока экипаж не скрылся в глубине аллеи. Потом надвинул шляпу, повернулся – и буквально наткнулся на горящий ненавистью взгляд дона Гонсало Москателя: опустив руку на эфес шпаги, тот смотрел на нас и в ярости кусал усы.

– Так… Явление четырнадцатое, – пробормотал дон Франсиско. – Вот тебя только и не хватало…

Мясник стоял у подножки собственной кареты, запряженной двумя серыми мулами, и опирался на открытую дверцу. На козлах сидел кучер, а внутри – сиротка-племянница, жившая у Гонсало в доме и просватанная за прокурора Сатурнино Аполо, воплощенную посредственность, который, помимо того что, как и положено ему по должности, брал взятки – не от них ли проистекала его тесная дружба со скототорговцем? – вхож был и в литературные круги, где выдавал себя за поэта, отнюдь таковым не являясь, ибо ловок был лишь вытягивать деньги у добившихся успеха любимцев муз, безбожно льстя им и ведя себя на Парнасе, как в игорном притоне, где прихлебатели за малую толику от выигрыша подносят урыльник удачливому игроку, дабы он не вставал с места и не спугнул фортуну. Этот самый Сатурнино, неразлучный с Москателем, ввел его и за кулисы, что подало тому надежду на более тесное знакомство с Марией де Кастро. Прокурор тянул с него деньги за услуги, а в самом скором будущем рассчитывал и на приданое его племянницы. Такое уж у этого проходимца было ремесло – жить за чужой счет, и дон Франсиско, как и весь Мадрид, от души презиравший сию гниду, заклеймил его в своем знаменитом сонете, кончавшемся так:

- Давая фору в похоти макакам,

- Не пачкай грязью имя Аполлона,

- Смени патрона, называйся Каком[22].

И все они – хорошенькая барышня на выданье, низкий негодяй, претендующий на ее руку и сердце, и дядюшка-мясник, не то что снедаемый, а дочиста обглоданный ревностью, непомерной, как он сам и все в нем, – казались бы не столько живыми людьми, сколько персонажами Лопе или Тирсо, если бы не одно обстоятельство: театр обретает успех, когда отражает творящееся на улице, ну и улица, в свою очередь, нередко подражает увиденному в театре. А в том живописно-увлекательном, полном бурных страстей театре, коему смело уподоблю свою эпоху, мы, испанцы, ломали иной раз комедию, а порой переживали истинную трагедию.

– Ну уж этот возражать наверняка не станет, – пробормотал дон Франсиско.

Алатристе, который, сощурясь, с отсутствующим видом разглядывал Москателя, полуобернулся к поэту:

– Против чего возражать?

– А то вы не понимаете! Против того, чтобы улетучиться, узнав, что топчет королевский выпас.

Комментарий капитана свелся к негромкому хмыканью. На другой стороне аллеи блистала расшитая пелерина французского покроя, горели киноварью чулки и перо на шляпе, сверкала на солнце длиннющая шпага с массивной рукоятью и вычурной гардой – окостенелый от нелепой важности и сознания своей значительности Москатель продолжал жечь нас взглядом. Племянница в наброшенной на темноволосую головку мантилье, с золотым распятием на груди сидела в коляске, занимая все сиденье своим кринолином.

– Вы не станете отрицать, – прозвучал вдруг рядом чей-то голос, – что она очень мила.

Мы обернулись. Неслышно подошедший сзади Лопито де Вега улыбался нам, сунув руки за ременный пояс со шпагой, перебросив вдвое сложенный плащ через плечо, по-солдатски слегка сбив шляпу на затылок, чтобы не задеть повязку, все еще белевшую на лбу. Томный взор его был устремлен на племянницу Москателя.

– Только не говорите мне, ради всего святого, – воскликнул дон Франсиско, – что это она.

– Она и есть.

При этих словах даже Алатристе внимательно оглядел сына Лопе.

– А как относится к вашему ухаживанию дон Гонсало Москатель? – осведомился Кеведо.

– Да плохо относится, – с горечью ответил юноша. – Утверждает, что его честь превыше всего и прочая и прочая… Хотя пол-Мадрида знает, сколько он уворовывает на поставках мяса. Тем не менее твердит про честь и не поперхнется. Сами можете себе представить – предки, герб, родословная… Старая и нудная песня.

– Ну если вспомнить, кто он сам и какая слава идет о нем, этот самый Москатель высоко занесся.

– Как и все наши земляки, он чрезвычайно кичится древностью рода…

– Ах, друг мой, – философски заметил Кеведо, – этот дух неистребим.

– Но черт возьми, пора бы уж ему выветриться! Вы бы послушали, что несет этот олух: можно подумать, что мы живем во времена Сида! Он поклялся выпустить мне кишки, если я не оставлю его племянницу в покое!

Дон Франсиско воззрился на сына Феникса с живейшим любопытством:

– Ну а вы что же?

– Это, сеньор де Кеведо, выше моих сил!

И он коротенько обрисовал ситуацию. Нет, это не увлечение и не прихоть. Он всей душой любит Лауру – ее зовут Лаура – Москатель и намерен жениться на нй, как только будет произведен в прапорщики. Беда в том, что ему, человеку, избравшему себе стезю военной службы, и незаконному сыну Лопе де Веги – драматург, хоть и был священником, пользовался славой неуемного волокиты, и это бросало тень на его семейство, – едва ли удастся получить от дона Гонсало согласие на брак.

– А вы убедить его пробовали?

– Еще бы! Ни в какую. Отказывает наотрез.

– Может, вам заколоть своего соперника, этого мерзопакостного Аполо?

– Это ничего не даст. Уложу одного – Москатель тотчас приищет ей другого.

Дон Франсиско, поправив очки, всмотрелся получше в пресловутую Лауру, а потом перевел взгляд на влюбленного юношу:

– Вы и в самом деле хотите на ней жениться?

– Жизнью своей клянусь! – твердо отвечал тот. – Но когда я отправился к сеньору Москателю изложить ему свои самые серьезные намерения, на улице повстречал двух молодчиков, нанятых, чтобы переубедить меня.

При звуках сей знакомой мелодии капитан встрепенулся. Поэт с любопытством вскинул бровь, ибо понимал толк в амурах и стычках.

– И что же?

Лопито скромно, как истинный рыцарь, пожал плечами:

– Не удалось. Я недурно обучен фехтованию, да и повоевать успел… Да и потом, с этими бродягами не так уж трудно было справиться. Тем более они не ожидали сопротивления. Короче говоря, удача мне улыбнулась и поле боя осталось за мной. Однако дон Гонсало принять меня так и не захотел. А когда вечером я пришел к окошку моей красавицы и, чтобы уравнять шансы, прихватил с собой слугу, который, помимо гитары, нес щит и шпагу, нас поджидало уже четверо.

– Сколь предусмотрителен этот дон Гонсало!

– Он еще и в состоянии свою предусмотрительность оплачивать… Мой слуга лишился, бедняга, половины носа, и очень скоро нам пришлось удирать.

Мы все не сводили глаз с Москателя, которого сильно раздражали, во-первых, эти пристальные взгляды, а во-вторых – то, что так славно спелись двое его недругов, прежде вроде бы между собой незнакомых. Он еще больше подкрутил кверху зверские усищи, торчавшие, как два свясла, и прошелся взад-вперед, держась за шпагу с таким видом, словно еле-еле сдерживается, чтобы не изрубить нас в куски. Потом яростно задернул шторы в коляске, скрыв тем самым племянницу от наших взоров, отдал отрывистый приказ кучеру, вскочил на подножку, и экипаж помчался вверх по улице, распугивая людей почище разносчика оливкового масла.

– Собака на сене, – горестно заметил Лопито. – Сам не ест и другим не дает.

Наступившая ночь застала меня за размышлениями о том, что всякую любовь можно назвать несчастной. Прислонясь к стене возле ворот Приоры, я вглядывался во тьму, где тонули и Парковый мост, и Аравакская дорога, петлявшая между рощицами. От близости реки Мансанарес и ручья Леганитос было так зябко, что не спасал и плащ, в который я кутался, заодно прикрывая кинжал, пристегнутый к поясу сзади, и шпагу на боку, однако я не шевелился, опасаясь привлечь внимание каких-нибудь праздношатающихся оболтусов, которые любят выбирать для своих развлечений такие вот места. В равной степени не устраивала меня встреча с вышедшим на промысел злодеем или с любопытным. И потому я стоял, плотно притулившись к стене рядом с входом на галерею, которая тянулась между монастырем Энкарнасьон, Приорской площадью и зданием манежа, связывая северное крыло королевского дворца с городской окраиной. Стоял и ждал.

Да, я размышлял о любви, придя, как уже было сказано, к выводу о том, что счастливой любви нет на свете. И о непостижимом замысле Творца, наделившего женщин дивным даром околдовывать нас и увлекать в такие гибельные выси, где на кон ставят имущество, честь, свободу и жизнь. Вот взять, к примеру, меня – какого дьявола я, обвешанный оружием олух, торчу здесь в ночь-полночь, в самую глухую и опасную пору, чего ради рискую жизнью? Оттого, что синеглазая русокудрая барышня прислала мне две строчки торопливых каракулек: «Если вы отыщете в своей душе…» и так далее. Дамы. Все они хороши, ни одна своего не упустит. Даже самая безмозглая из них способна незаметно обворожить тебя. Ни судейскому крючку, собаку съевшему на кляузах и тяжбах, ни самому прожженному стряпчему, ни придворному, поднаторевшему в интригах и дрязгах, искательствах и ласкательствах, – никому, словом, не удастся сыграть на тщеславии мужчины, на его представлениях о рыцарстве, на его, наконец, скудоумии лучше, чем это делают женщины. И уж точно никто не разденет его до нитки проворней, чем они. Вооружены превосходно. Мудрый, проницательный, всякие виды видавший дон Франсиско написал об этом не один десяток стихов. Вот, например:

- Рапира – словно женщина: она

- Разит смертельней, коль обнажена.

На монастырской колокольне зазвонили «анимас», и тотчас ей эхом откликнулись колокола церкви Святого Августина – ее купол вырисовывался в слабом лунном сиянии над очертаниями соседних крыш. Я перекрестился и, не замер еще в воздухе отзвук последнего удара, услышал скрип дверцы. Затаив дыхание и на всякий случай очень осторожно высвободив из-под плаща рукоять шпаги, повернулся туда, откуда донесся он, успел увидеть в освещенном проеме силуэт, стремительно выскользнувший наружу. Дверца тотчас захлопнулась. Я несколько смутился – передо мной стоял юноша или мальчик, быстрый в движениях, одетый в черное. Без плаща. Зато с недвусмысленно поблескивающим кинжалом у пояса. Не этого я ожидал – ну то есть до такой степени не этого, что я совершил единственно возможное и разумное, что мог сделать, оказавшись в этом месте в этот час: проворно выхватил шпагу и приставил острие к груди незнакомца.

– Еще шаг – приколю к стене.

И услышал смех Анхелики де Алькесар.

IV

Улица Лос-Пелигрос

– Скоро придем, – сказала она.

Мы шли, ведомые лишь лунным свечением, в котором четко вырисовывались очертания крыш, и наши силуэты ложились на немощеную улицу, заваленную нечистотами и всяким мусором. Говорили вполголоса, и звук наших шагов гулко разносился в тиши квартала.

– Куда придем-то?

– Куда надо.

Оставив позади монастырь Энкарнасьон, мы оказались на маленькой площади Святого Доминика, над которой угрюмо громоздилась обитель отцов-инквизиторов. У фонтана никого не было, закрыты были палатки, торгующие фруктами и зеленью. Тускло мерцала в отдалении, на углу улицы Святого Бернарда, лампадка над образом Пречистой Девы.

– Ты знаешь, где таверна «У Пса»? – спросила Анхелика.

Я остановился, и, сделав еще несколько шагов, остановилась она. Свету было довольно, чтобы разглядеть ее мужское обличье – узкий колет, скрадывавший очертания девичьей фигуры, фетровый берет, спрятавший золотистые волосы, посверкивающий сталью кинжал на поясе.

– В чем дело?

– И представить себе не мог, что услышу эти слова из ваших уст.

– Боюсь, ты много чего не можешь себе представить. Успокойся. Тебе заходить туда не придется.

Я и вправду малость успокоился. В таверну «У Пса» даже мне соваться было бы небезопасно – это был приют проституток, бандитов и всяческих проходимцев. Притом что квартал относился к числу вполне добропорядочных, злачное сие заведение, помещавшееся в узком переулочке, шедшем от Немецкой улицы к улице Сильвы, подобно было чирью, вывести который почтенным обывателям, несмотря на все протесты и жалобы, не удавалось.

– Так знаешь или нет?

Я ограничился кратким «да», не вдаваясь в подробности. Мне случалось там бывать вместе с капитаном Алатристе и доном Франсиско. Наш поэт черпал там материал для своих сатирических десятистиший, а кроме того, Пес – ибо именно таково было прозвище хозяина – подавал там питье, немцами именуемое глинтвейн, питье славное и дорогое, но, к сожалению, строжайше запрещенное законом, ибо недобросовестные кабатчики для крепости и дешевизны подбавляли в него квасцы, табак и прочую вредную для здоровья гадость. Тем не менее его продолжали изготовлять и разливать из-под полы, то бишь прилавка, а поскольку всякий запрет обогащает торговца, его нарушающего, то Пес брал – здесь уместней будет сказать не «брал», а «драл» – по двадцать пять мараведи за квартильо.

– А есть поблизости такое место, откуда можно за этой таверной наблюдать?

Я стал припоминать. Переулочек был темный, короткий, но извилистый, с полуразрушенной глинобитной стеной, так что ночью там появлялось несколько неосвещенных углов.

– Да, есть, – сказал я, – но беда в том, что подобные места давно уже облюбованы здешними «шкурами».

– Кем-кем?

– Потаскухами.

Я получал особенное, грубое удовольствие, произнося подобные слова, совершенно не предназначенные для ушей девицы благородного происхождения, – они, казалось мне, позволяют, говоря военным языком, перехватить инициативу, прочно удерживаемую племянницей королевского секретаря. Анхелика де Алькесар, в конце концов, тоже не всеведуща. И нарядись она хоть в сто мужских колетов, привесь к поясу хоть сто кинжалов, все равно в ночном Мадриде я – как рыба в воде, а она – нет. Шпага на боку у меня не для красоты.

– А-а… – протянула Анхелика.

Это придало мне новых сил. Да, я был влюблен. По уши. Но одно дело – одуреть от любви, и совсем другое – быть дурнем. И я тотчас доказал это, попросив:

– Скажите, что вы намерены делать и какую роль во всем этом отводите мне.

– Потом, – ответила она и решительно двинулась дальше.

Я не тронулся с места. И через минуту Анхелика остановилась, оглянулась через плечо.

– Если не скажете, дальше пойдете одна.

– Ты не посмеешь оставить меня здесь…

Юноша, в которого тьма и мужской костюм превратили Анхелику, с вызовом подбоченился, повернулся ко мне. Ход был за мной. Я сосчитал до десяти, сделал полуоборот налево и зашагал прочь. Шесть, семь, восемь шагов. Сердце в клочья, задавленное проклятье на устах. Она не удерживала меня, а повернуть назад гордость не позволяла.

– Постой, – послышалось из темноты.

И я остановился, переведя дух. Сзади зазвучали ее шаги, ее пальцы сжали мне руку ниже локтя. Я обернулся к ней, увидел в лунном свете ее глаза. Почувствовал ее запах – запах свежевыпеченного хлеба. Да, клянусь честью, от нее пахло свежим хлебом.

– Мне нужен провожатый.

– Почему именно я?

– Потому что другим я не доверяю.

Это звучало искренно. Это звучало лживо. Это звучало так или сяк, вероятно или неправдоподобно, но все дело в том, что мне плевать было, как это звучало. Анхелика де Алькесар была рядом. Совсем близко. Я мог бы дотронуться до ее руки. Прижаться щекой к ее щеке.

– Я должна выследить одного человека, – добавила она.

На мгновение я потерял дар речи. Зачем королевской фрейлине в ночном и опасном Мадриде выслеживать кого-то? Ради чего? Ради кого? Зловещий образ ее дядюшки возник передо мной. Анхелика де Алькесар – племянница дона Луиса, смертельного врага капитана Алатристе, и по вине этой едва расцветшей девушки три года назад я попал в застенки инквизиции и чуть было не угодил на костер.

– Ты, верно, считаешь меня совсем безмозглым.

Она промолчала. Во тьме смутно светился овал ее лица. Лунный свет дрожал в зрачках. Я понял – она придвигается ближе. Еще ближе. И вот теперь стоит так близко, что бедром я чувствую рукоять кинжала у нее на поясе.

– Однажды я сказала, что люблю тебя, – помнишь? – прошептала она.

И поцеловала меня в губы.

Переулочек совсем потонул бы в непроглядной тьме, если б не освещенное окно таверны да не мутно чадящая масляная плошка, прилепленная к выступу стены возле входа. Все прочее было погружено во мрак, так что нам не составило труда раствориться в нем, притулившись к полуразвалившейся ограде какого-то заброшенного сада. Оттуда как на ладони видны были нам дверь и окно. В оконечности переулка, поближе к Немецкой улице, можно было разглядеть две-три фигуры – это вышли на свой трудный промысел гулящие девицы. Время от времени кучками и поодиночке появлялись в дверях таверны посетители. Изнутри доносились голоса и смех, долетал время от времени обрывок хмельной песни или гитарный перебор. Перед самым нашим укрытием остановился по нужде пьяный, перепугавшийся до смерти, когда я приставил кинжал ему меж глаз и попросил сгинуть сию же минуту. Бедняга решил, видно, что помешал людям, занятым плотскими утехами, и безропотно двинулся, пошатываясь, дальше. Анхелика де Алькесар рядом со мной давилась от смеха.

– Он подумал, что мы с тобой… – шепнула она.

Судя по всему, огромное удовольствие доставляли ей и поздний час, и неподобающее место, и риск. Смею надеяться, что и я тоже. Ну, то есть не я, а мое общество. По дороге сюда мы увидали вдалеке ночной дозор – альгвасила и четверых стражников со щитами, шпагами и фонарем – и принуждены были свернуть, дабы разминуться с ними: во-первых, в моем возрасте носить оружие закон еще не позволял, так что шпага на боку могла мне выйти боком. Но гораздо серьезней было то, что мужской наряд Анхелики едва ли обманул бы зоркий глаз блюстителей порядка, и подобное происшествие, столь забавное и пикантное на театральных подмостках, в действительности могло бы возыметь самые неприятные последствия. Женщинам строжайшим образом было запрещено носить мужское платье, причем даже в театре, а исключение делалось лишь для актрис, исполнявших роли женщин незамужних, обесчещенных и оскорбленных – таких как Петронила и Томаса в «Саду Хуана Фернандеса» Тирсо, или Хуана в его же пьесе «Дон Хиль Зеленые Штаны», или Клавела в комедии Лопе «Француженка», а равно и им подобных, то есть тех, кто переодевался мужчиной ради защиты своей чести или, скажем, восстановления порушенного брака, но отнюдь не из прихоти, порочных склонностей или же развратных побуждений.

Не осталась в стороне и церковь, которая через королевских исповедников, епископов, священников и монахов – а их в нашем отечестве всегда было больше, чем блох в ослиной попоне, – из кожи вон лезла, спасала наши души, чтобы, не дай бог, не завладел ими дьявол; так что мужская одежда могла послужить отягчающим обстоятельством на следствии и решающим доводом за то, чтобы отправить женщину на костер. И святая инквизиция приложила руку к этому запрету, как прежде – и, черт возьми, как ныне, – мешаясь решительно во все дела нашей несчастной Испании.

Однако в ту ночь, когда на моем разостланном плаще сидели мы с Анхеликой де Алькесар во тьме перед заведением Пса и соприкасались иногда плечами, я размышлял не о несчастиях. Она глядела на двери таверны, а я – на мою спутницу, и временами, когда она шевелилась, масляная плошка, потрескивая и чадя, освещала ее профиль, белую кожу, две-три золотистых пряди, выбившихся из-под фетрового берета. Узкий колет и облегающие штаны делали ее похожей на юного пажа, но сходство мгновенно исчезало в тот самый миг, когда слабенькое пламя взвивалось повыше, освещая ее глаза – светлые, пристальные и решительные. Порой казалось, что она спокойно и скрупулезно изучает меня, проникая в самые потаенные глубины души. И всякий раз, перед тем как она снова поворачивалась лицом к таверне, красиво вырезанные губы ее чуть морщились в улыбке.

– Расскажи мне что-нибудь о себе, – неожиданно попросила она.

Я поставил шпагу между коленей и некоторое время сидел молча, не зная, с чего начать. Потом заговорил. О том, как в первый раз увидал Анхелику – тогда еще почти дитя – на улице Толедо. О ручье Асеро, о застенках инквизиции, о позоре аутодафе. О письме, полученном во Фландрии. О том, как думал о ней, когда отбивали голландцев на Руйтерской мельнице и брали Терхейденский редут, и я бежал за капитаном Алатристе со знаменем в руках, уверенный, что вот сейчас меня убьют.

– Какая она, война?

Мне казалось, Анхелика внимательно следит за моим рассказом. За мной или за моими словами. И внезапно почувствовал себя взрослым. Почти старым.

– Грязная, – ответил я, не покривив душой. – Грязная и серая.

Медленно, как бы размышляя, она покачала головой. Потом сказала:

– Дальше. – И грязно-серый цвет войны отправился на какую-то дальнюю полку памяти. Упершись подбородком в навершие эфеса, я стал говорить о нас. О ней и о себе. О нашей встрече в севильском дворце, о засаде, в которую по ее милости попал я у Геркулесовых столбов. О том, как впервые поцеловал ее, вскочив на подножку кареты, чтобы в следующее мгновенье схватиться с итальянцем Гвальтерио Малатестой. Да, примерно все это я ей и сказал. Никаких признаний и нежных чувств. Я всего лишь описал ей наши встречи, свою жизнь – там, где она пересекалась с ее жизнью, – и постарался при этом быть предельно сдержанным. Эпизод за эпизодом, как запомнилось. И вовек не позабудется.

– Ты не веришь, что я тебя люблю? – неожиданно спросила она.

Наши взгляды встретились, и продолжалось это целую вечность – так мне, по крайней мере, показалось. И голова у меня пошла кругом, словно я хватил лишнего. Я открыл рот, сам не зная, что скажу. Или, быть может, чтобы поцеловать ее. Не так, как поцеловала она меня давеча на площади Святого Доминика, – нет, чтобы впиться в ее губы и запечатлеть на них свой поцелуй, крепкий и долгий, похожий разом и на укус, и на ласку. Юная кровь взбурлила в моих жилах. В нескольких дюймах от своего лица я увидел ее губы – Анхелика улыбалась со спокойной уверенностью той, кто знает, и ждет, и обращает случайность в неизбежность, неотвратимую, как удел человеческий. Словно бы все это было записано задолго до моего рождения в древней книге судьбы, словами которой владела эта девочка.

– Мне кажется… – начал я.

Но тут ее лицо изменилось: она стремительно перевела взгляд на двери таверны. Туда же взглянул и я. Запахивая плащи, надвигая шляпы, воровато пригибаясь, вышли двое. Один был в желтом колете.

Мы крались за ними по темному городу, следуя на расстоянии и стараясь ступать бесшумно и не терять из виду две темные фигуры. По счастью, те шли не оборачиваясь, уверенно и споро: по Немецкой улице к улице Вероники, оттуда – к воротам Святого Мартина, а потом свернули на улицу Святого Людовика Французского. Там на миг задержались, почтительно поклонившись какому-то священнику, который в сопровождении причетника и служки с фонарем нес Святые Дары, – позвали соборовать умирающего. В скудном свете мне удалось разглядеть незнакомцев: первый нахлобучил шляпу до самых глаз и скрыл свой желтый колет черным плащом. Он носил чулки и башмаки, а когда обнажил голову перед священником, оказался светловолос. Его спутник был в буром плаще, приподнятом сзади ножнами длинной шпаги, в шляпе, не украшенной пером, в сапогах; а еще раньше, когда он остановился в дверях таверны, под распахнувшимся плащом я разглядел толстый колет, а на поясе, помимо вышепомянутой шпаги, – пару отличных пистолетов.

– Предусмотрительные люди, – шепнул я Анхелике.

– А ты уж испугался?

Обидевшись, я замолчал. Двое мужчин продолжили свой путь, а мы – преследование. Свернули и, миновав ларьки и палатки, где торговали хлебом и вином, – об эту пору они были закрыты и вокруг не было ни души, – вышли в квартал Святого Людовика, прямо к высокому каменному кресту, указывающему то место, где прежде были городские ворота. Здесь снова задержались и нырнули в нишу, чтобы не попасть под движущийся навстречу луч фонаря – вскоре выяснилось, что это торопливый муж, в тревоге ведя к родильнице повивальную бабку, освещает ей путь, – и снова зашагали, старательно выбирая самые темные улицы. Довольно долго мы шли в полумраке, мимо закрытых ставнями окон, вспугивали шарахающихся из-под ног котов, слышали время от времени «Поберегись!», после чего с верхних этажей летело на мостовую содержимое урыльника или помойного ведра, видели лампадки перед образами святых и Мадонны. Из устья глухого переулка доносились звон и лязг стали – там, очевидно, шла ожесточенная схватка. Те, за кем мы следовали, на миг замедлили шаги, прислушались, но не заинтересовались и пошли дальше. Когда же минуту спустя до переулка добрались мы с Анхеликой, оттуда выскочил и бросился бежать, прикрывая плащом лицо, человек со шпагой в руке. В глубине переулка кто-то протяжно застонал. Дело было понятное: выясняли отношения двое соперников. Сунув в ножны шпагу, которую молниеносно обнажил при появлении человека в плаще, я хотел было поспешить на помощь раненому, но Анхелика схватила меня за руку:

– Это не наше дело.

– Но может быть, он умирает…

– Все мы когда-нибудь умрем.

И с этими словами, увлекая меня за собой, она решительно направилась следом за двумя фигурами в плащах, исчезающими в полутьме. Да-с, именно таков был ночной Мадрид – темный, неверный и очень опасный.

…Наконец они вошли в дом, стоявший в самой высокой и самой узкой части улицы Лос-Пелигрос. А мы с Анхеликой оставались снаружи, не зная, что предпринять, пока она не предложила присесть под портиком в нише, полускрытой резным каменным столбом. Было свежо, и я снова предложил ей свой плащ, от которого она уже дважды отказывалась. На этот раз согласилась, но с тем условием, что мы оба укроемся им. Я набросил его на плечи ей и себе, для чего пришлось придвинуться друг к другу плотнее. Вы, господа, можете сами вообразить, каково мне было, – вцепившись в эфес шпаги, я сидел совершенно ошалелый, и возбуждение не давало мне мыслить связно и последовательно. Анхелика же как ни в чем не бывало продолжала наблюдать за домом напротив и хоть сохраняла наружное спокойствие и полное самообладание, удивительное для барышни ее лет и воспитания, мне передавалось ее напряжение. Соприкасаясь плечами, мы говорили вполголоса. Что мы тут делаем, она так и не сказала, всякий раз отвечая одно и то же: «Потом узнаешь».

Крыша портика загораживала луну, и лицо Анхелики было в темноте. Я ощущал тепло ее тела и, хоть чувствовал себя так, словно палач уже набросил мне петлю на шею, не обращал на это ни малейшего внимания: главное – Анхелика со мной, и я не согласился бы перенестись отсюда в самое распрекрасное, самое безопасное место на свете.

– Не то чтобы мне это было очень важно, – настаивал я, – но все же хотелось бы знать.

– О чем?

– О том, в какое новое безумство ты собираешься меня вовлечь.

В ее молчании мне почудился оттенок лукавства.

– Уже вовлекла, – весело заметила она.

– Именно это меня и тревожит: не знаю, куда иду.

– Скоро узнаешь.

– Не сомневаюсь… В последний раз нечто подобное я узнал, увидев вокруг себя полдесятка наемных убийц, а в предпоследний – когда очутился в подвале инквизиции.

– Я вас, сеньор Бальбоа, считала юношей отважным и мужественным… – сказала она и, резко сменив тон, спросила: – Ты что же, не доверяешь мне?

Я задумался. Вот так и поступает дьявол, мелькнуло у меня в голове. Он играет с людьми. Дергает за струны тщеславия, вожделения, страха. Добирается до самого сердца. Сказано ведь в Писании: «Все это дам Тебе, если падши поклонишься мне»[23]. Дьявол умен, ему даже нет необходимости лгать.

– Разумеется, не доверяю.

И тотчас услышал – она тихо засмеялась, потянув к себе полу плаща, и с необыкновенной нежностью произнесла:

– Дурачок.

И поцеловала меня еще раз. Или, говоря точнее, мы с ней поцеловались – да не один раз, а много; и моя рука, обхватив ее плечи и не встречая сопротивления, бережно заскользила по ее шее, потом мягко проникла под бархат колета, отыскав девические груди. Губы мои щекотал тихий смех Анхелики, которая то податливо льнула ко мне, то – когда вожделение чересчур ударяло мне в голову – слегка отстранялась. И клянусь вам, господа, чем хотите – если бы в ту минуту запылал передо мной огонь геенны, без малейших колебаний пошел бы я следом за Анхеликой туда, куда соизволила бы она повести меня, и, обнажив шпагу, защищал бы ее хоть от самого Люцифера. И рискнул бы даже – хотя чем уж тут рисковать – навеки погубить свою душу.

Внезапно она отпрянула. На улице показался один из тех, за кем мы следили. Я откинул назад плащ, приподнялся, чтобы лучше видеть. Человек стоял неподвижно, будто караулил или поджидал кого-то. Постоял – и начал прохаживаться из стороны в сторону, так что я испугался, как бы он не обнаружил нас. Но вот он устремил взгляд в глубину улицы. Я посмотрел туда же и увидел мужской силуэт – шляпа, плащ, шпага. Он приближался, держась середины мостовой, словно опасаясь тонувших во мраке стен, и чем ближе подступал к этому самому караульщику, тем медленней становились его шаги. Вот наконец эти двое сошлись. Что-то знакомое почудилось мне в походке и повадке вновь прибывшего, а особенно движение, которым он откинул полу плаща, высвобождая рукоять шпаги. Цепляясь за каменную опору портика, я подался вперед, всмотрелся. И в лунном свете, к неописуемому своему изумлению, узнал капитана Алатристе.

Закутанный в плащ едва ли не до полей шляпы, человек, который стоял посреди улицы, не обнаруживал ни малейшего намерения уступить дорогу или хоть сдвинуться с места. Так что Диего Алатристе, замедляя шаги перед тем, кто не давал ему пройти, закинул левую полу плаща за плечо, нащупал пальцами навершие эфеса. Отдал должное тому, что держится незнакомец на удивление спокойно и, главное, молчит. Если он пришел сюда один, то либо смел до безрассудства, либо в совершенстве знает свое ремесло, либо кое-что припас под плащом – пистолет, например. Впрочем, может быть и то, и другое, и третье разом. Нет, он не один, подумал капитан, где-то тут поблизости еще люди, и это самое скверное. Вопрос в том, его ли поджидает незнакомец или кого еще. Впрочем, встреча у этого дома да в такой час отметает все сомнения. Но это не Гонсало Москатель – мясник выше ростом, шире в плечах, да и притом не из тех, кто справляется со своими неприятностями сам. Может быть, наемный клинок? Но в какие же выси занесся этот головорез, если, зная, с кем придется иметь дело, решил справиться с Алатристе в одиночку?

– Нижайше прошу вашу милость, – промолвил меж тем предмет капитановых размышлений, – немного погодить. Дальше вам нельзя.

Алатристе удивился: хотя незнакомец прикрывал рот плащом, приглушенный голос его звучал все же достаточно внятно, чтобы оценить учтивую манеру и тон человека хорошо воспитанного.

– А кто это меня не пускает? – осведомился капитан.

– Тот, кто имеет право.

Это он зря, подумал Алатристе, проведя двумя пальцами по усам, а затем взялся за массивную бронзовую пряжку своего пояса. Продолжать беседу не было никакого смысла. Вопрос лишь в том, в большой ли компании явился сюда этот хлыщ. Капитан, не поворачивая головы, быстро скосил глаза налево и направо. Что-то во всем этом было не совсем обычное.

– Ладно, к делу, – сказал он, вытягивая из ножен шпагу.

Закутанный не шевельнулся – даже не распахнул плащ. Он стоял неподвижно и смотрел, как мягко играет лунный свет на лезвии обнаженного клинка.

– Я не хочу с вами драться.

Ага, он изменил обращение. То «ваша милость», то просто «вы». Чтобы так лезть на рожон, надобно очень хорошо знать Алатристе либо повредиться в рассудке.

– Это почему же?

– Мне это не пристало.

Алатристе поднял шпагу и наставил ее на незнакомца:

– Хватит канителиться! Шпагу наголо!

Увидев клинок в непосредственной близости от своей груди, незнакомец все же отступил на шаг и распахнул плащ. Лицо его было затенено широким полем шляпы, однако оружие оказалось на виду. Капитан ошибся: не пистолет был под плащом, а два пистолета. Колет же, судя по всему, был двойным, то есть, собственно говоря, не колет, а дублет. Эспадачины таких не носят. «Сосунок, – подумал Алатристе, – куколка моя нарядная, удалец недоделанный, куда ж ты лезешь? Вот только возьмись за рукоять, всажу тебе под кадык пять дюймов стали, „мама“ сказать не успеешь».

– Я не стану с тобой драться.

«Ах, теперь уже с „тобой“! Это облегчает дело. Сам напрашивается. Он мне тычет, а я его ткну. Святое дело – приколоть наглеца, хоть мне и кажется, что его голос я когда-то слышал. Но если даже мы с ним встречались, это не дает ему права встревать в мои ночные дела, а стало быть, не спасет его шкуру. Ладно, нечего тянуть. Пора кончать».

Капитан надвинул шляпу ниже, отстегнул пряжку плаща, дав ему соскользнуть наземь. Сделал шаг вперед, левой рукой обнажив кинжал и не сводя глаз с пистолетов противника. Тот отступил еще немного и вдруг проворчал:

– Чтоб тебя черти взяли, Алатристе! Все никак не узнаешь?

Сказано было с высокомерным раздражением. Голос теперь звучал яснее, и капитан вроде бы признал его. По крайней мере, засомневался и удержал руку, уже готовую нанести разящий удар.

– Ваше сиятельство?!

– Оно самое.

Граф де Гуадальмедина собственной персоной стоял перед Алатристе, и тот, еще не успев спрятать в ножны шпагу и кинжал, попробовал осмыслить это неожиданное появление.

– А какого дьявола оно здесь забыло? – осведомился он наконец.

– Не хотел, чтобы ты осложнил себе жизнь.

«Вот, значит, к чему клонил тогда дон Франсиско, – молча продолжал размышлять Алатристе. – Теперь все ясно. И очень погано, разрази меня гром. Вот же несчастная судьба: как ни велик мир, а сойтись на узкой дорожке пришлось страшно сказать с кем. И вдобавок Гуадальмедина затесался. Посредничек. Сводник чертов».

– О моей жизни мне и заботиться.

– Тебе и твоим друзьям.

– Так почему же мне нельзя пройти?

– Почему – не могу сказать. Нельзя – и все.

Алатристе раздумчиво покачал головой, перевел взгляд на кинжал и шпагу. Мы – то, что мы есть, подумалось ему. Репутация обязывает. Она у нас одна.

– Меня ждут, – сказал он.

Альваро де ла Марка был невозмутим. Капитан знал, что граф очень недурно управляется со шпагой – крепко стоит на ногах, обладает должным проворством, ведет бой хладнокровно и с оттенком щегольского пренебрежения к противнику, как в последнее время вошло в моду у испанской знати. Тем не менее с Алатристе ему не справиться. Хотя… Ночное время и слепой случай могут уравнять шансы. А два пистолета – тем более.

– Место занято, – раздельно проговорил Гуадальмедина.

– Желаю сам в этом убедиться.

– Сначала тебе придется меня убить. Или мне – тебя.

Это прозвучало без вызова или угрозы, а как нечто вполне очевидное. Очевидное и неизбежное. Сказано было негромко и дружески-доверительно. Графу тоже ведь из себя не выпрыгнуть: доброе имя – свое и чужое – жизни дороже.

Алатристе произнес прежним тоном:

– Не нарывались бы вы, ваше сиятельство, на неприятности.

И сделал шаг вперед. Граф остался на месте – шпага в ножнах, пистолеты крест-накрест за поясом. Без сомнения, он умеет ими пользоваться. Всего несколько месяцев назад в Севилье Алатристе имел удовольствие видеть, как он, не говоря худого слова, в упор застрелил альгвасила.

– Ведь это всего лишь женщина, – настойчиво, проникновенно, по-свойски сказал Гуадальмедина. – Таких в Мадриде сотни… Ну надо ли губить свою жизнь из-за какой-то актриски?

– Да кто б ни была, – помолчав, ответил капитан, – не только в ней дело.

Гуадальмедина, словно заранее зная ответ, тяжело вздохнул. Потом обнажил шпагу и стал в позицию, левую руку сместив к поясу. Алатристе – делать нечего – поднял клинки, отчетливо сознавая, что после этого движения земля будет гореть у него под ногами.

Увидев, как незнакомец – издалека не разглядеть было его лица, которое он наконец-то открыл, – выхватил шпагу, я сделал шаг вперед, но цепкие руки Анхелики удержали меня.

– Это не наше дело, – шепнула она.

Обернувшись, я взглянул на нее так, словно она внезапно лишилась рассудка.

– Что ты такое говоришь?! Там… там капитан Алатристе!

Она совершенно не удивилась и не ослабила хватку.

– И ты хочешь, чтобы он узнал, как мы за ним следим?

Мой порыв немного угас. В самом деле, что я скажу своему хозяину, если он спросит, зачем я оказался здесь в такую глухую пору?

– Если объявишься, то выдашь меня, – продолжала она. – Твой друг Салотристе… или как его там? – вполне способен уладить свои дела сам.

Да что же это происходит? – ошалело спрашивал я себя. Что здесь творится? И какое отношение имеем мы с капитаном ко всему этому? При чем тут Анхелика де Алькесар?

– И потом, ты же не можешь оставить меня одну…

В голове у меня был полнейший туман. Анхелика крепко вцепилась в мою руку и была так близко, что я чувствовал на лице тепло ее дыхания. Я терзался стыдом за то, что не кинулся на выручку Алатристе, но ведь бросить Анхелику или выдать ее присутствие тоже невозможно. Это – позор. Меня так и обдало жаром. Не сводя глаз с улицы, я прижался пылающим лбом к холодному камню. Когда это закутанный в плащ человек выходил из таверны, за поясом у него я разглядел пистолеты. Будь ты хоть лучший в мире фехтовальщик, но от пущенной в упор пули не увернешься.

– Я должен идти.

– Не вздумай.

Теперь в голосе ее звучала уже не мольба, а предупреждение, но мысли мои были уже там, на улице, где противники, неподвижно постояв с обнаженными клинками в руках, наконец шагнули друг к другу и скрестили оружие. Вырвавшись из рук Анхелики, я выхватил шпагу и поспешил на помощь капитану.

Диего Алатристе услышал топот и сказал себе, что Гуадальмедина все-таки пришел сюда не один и подстраховался не только пистолетами, так что ближайшее будущее рисовалось в довольно мрачном свете. Следовало действовать без малейшего промедления, поговорка «Поспешишь – людей насмешишь» в данном случае не годилась. Граф пятился, угрожая шпагой и стараясь улучить момент, чтобы взвести курок. Можно было не сомневаться: как взведет, так вскоре и спустит. К счастью для Алатристе, сделать это одной рукой было невозможно, и капитан полоснул шпагой над его головой, принуждая парировать удар и меж тем примериваясь, как бы вывести Гуадальмедину из строя да при этом не убить. Топот за спиной приближался, а с ним и развязка. Сделав финт кинжалом, он притворился, что отступает. Граф, что называется, купился, решил, что столь желанное мгновение пришло, опустил руку со шпагой, чтобы, не выпуская ее, взвести курок, – и сейчас же получил в левую руку укол, от которого выронил пистолет, споткнулся и, поминая Бога и черта, отлетел назад. Вроде бы не сильно задел, подумал Алатристе, слыша, что Гуадальмедина не стонет, а только бранится. Впрочем, для людей такого сорта это примерно одно и то же. Так или иначе, сводник-граф стремительной тенью, оживляемой блеском клинка, проворно метнулся обратно, и капитан понял, что, покуда у него за поясом второй пистолет, добра не жди. Все! – решил он. Гуадальмедина тоже слышал раздающийся в переулке топот, но не воодушевился, а приуныл. Оглянулся, потеряв драгоценное время. А капитан, воспользовавшись этой заминкой, наметанным глазом оценил расстояние между ними, сделал обманное движение, целя противнику между ног и тем самым заставив сбитого с толку графа прикрыться, – и приготовился, уже не заботясь ни о здоровье, ни о жизни его, всадить лезвие как бог на душу положит.

– Капитан! – крикнул я.

Ибо мне совсем не улыбалось попасть в темноте под горячую руку. Оба противника с воздетыми шпагами обернулись ко мне. Поднял свою шпагу и я, направив ее на неизвестного, и тот, будучи нежданно атакован с тыла, отпрянул в сторону, приготовясь – не сказать, чтоб очень ловко, – отбить мой удар.

– Тьфу ты, пропасть! – вскричал он. – Зачем впутываешь мальца в эти дела?

Услышав его голос, я, можно сказать, обратился в соляной столп. Опустил шпагу, всмотрелся и наконец узнал графа Гуадальмедину.

– А и в самом деле, – спросил Алатристе, – ты здесь зачем?

Голос был режущий, как лезвие шпаги, и так же позванивал металлом. Меня вдруг бросило в жар – да так, что рубаха, плотно прилегавшая к телу, вмиг взмокла от пота. Голова пошла кругом.