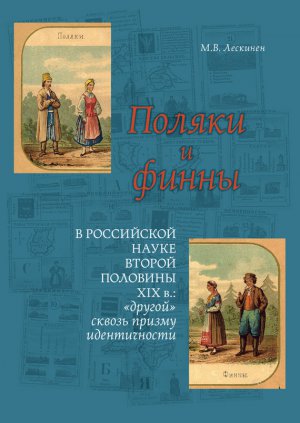

Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности Лескинен Мария

Введение

Процесс формирования национального сознания есть процесс самоидентификации этнической общности, социальной группы и культуры. Но самоидентификация всегда осуществляется через отношение к другому через его опознание. Одним из первичных ее инструментов является описание себя и «другого» («иного»), оно структурирует «свое» и «чужое» пространства, разделение на которые является культурной универсалией[1]. Самоописание и представления о «других» позволяют индивиду и группе утвердить способы самосохранения, защиты и воспроизводства традиции, типизировать явления и объекты окружающей среды, определить границы собственного пространства (в семиотическом смысле) и выработать стратегию поведения во взаимодействии с другими социальными группами.

Идентификация наций и осмысление категорий «национального» и «этнического» в европейской культуре XVIII – начала XIX в. осуществлялись при помощи хорошо изученных сегодня механизмов, среди которых описание – как задача и как метод освоения «своего» пространства, природных и человеческих ресурсов – занимало весьма важное место. Каталогизация и классификация не только фиксировали место человека и человеческих сообществ в естественнонаучных системах, но и производили семиотическое систематизирование признаков идентификации – как физических, так и аксиологических. Но эти процессы происходили в умах лишь немногочисленной части общества, т. е. в сознании элит.

Одной из проблем изучения иерархии идентичностей в период формирования наций является разграничение как «объективной» идентификации – извне, средствами науки, так и ее субъективированной формы – самоидентификации в различных культурных срезах. Именно это несовпадение вызывает полемику по вопросу о природе и сущности этничности, которая представляется центральным звеном в цепи рассуждений о методах изучения и интерпретации тех форм, в которых происходит осмысление так наз. «мы-идентичностей». Их эволюция и функции оцениваются в современных гуманитарных науках по-разному. Конструктивистская парадигма исходит из постулата, что политическое и культурное самосознание вырабатывается всеми социальными группами сообщества[2], а идентичности – нация и этнос – являются продуктом конструирования элит[3]. Взгляды, альтернативные конструктивистским, определяются как примордиалистские; они господствовали в российской и советской социальных науках вплоть до 1990-х гг.: их последователи считают возможным изучение народов и наций как «объективно», т. е. в действительности существующих общностей, многие свойства которых являются врожденными[4]. Однако и в том и в другом случае роль социальной элиты в создании и внедрении ряда важнейших представлений народа-нации о себе признается неоспоримой, так как в эпоху модернизации она не только формулирует и обосновывает базовые представления и ценности сообщества, но и внедряет их при помощи инструментов просвещения и социализации. Наука начиная с эпохи Просвещения играет в этом процессе определяющую роль. М. Фуко рассматривал историю гуманитарных дисциплин в контексте разработанной им концепции «дисциплинарной власти», в соответствии с которой наука репрезентирует и воспроизводит представления о норме, «правильности», идеи пользы и права, разного рода иерархии и т. п. Процесс, сопутствующий формированию различных видов самоидентификаций, может рассматриваться и как продукт социального габитуса[5], но и в этом случае обоснование всякой социальной (национальной и этнической в том числе) принадлежности интерпретируется как техника манипуляции, направленной на «углубление и укрепление мы-чувства, ориентированного исключительно на национальную традицию»[6].

Задавая и вырабатывая номинации и классификации, обосновывая право обладания «познающим субъектом» единственной и рационально доказуемой истины, наука становится орудием власти не в грубо политическом или идеологическом отношении, а как «власть-знание», когда собственный позитивный образ исследователя создается на негативном фоне изучаемого объекта[7]. «Первичное расчленение познаваемой социальной реальности имеет, таким образом, манипулятивные и (в перспективе) властные функции», – отмечает И.Н. Ионов[8].

Исследование принципов строения образов и представлений о «другом» в европейской философской и научной мысли осуществлялось во второй половине XX в. под влиянием в том числе и культурно-антропологической парадигмы, которая определила роль и значение нормопорождающей интерпретации в исследовании «чужой» культуры. Применение этих концепций к истории европейской науки и культуры, в реконструкциях национальных образов и этнокультурных стереотипов способствовало обоснованию основополагающих постулатов, лежащих в основе научных типологий и сопутствующих им этноцентрических предубеждений[9].

В последние два десятилетия споры антропологов (в российской традиции именуемых этнографами или этнологами) вокруг этничности – вариантов ее интерпретации, порождающих различные концепции природы нации, национализма и «имперскости» – вышли на новую фазу осмысления ее конкретно-исторических форм. Однако исследование процессов складывания этнической / национальной идентичности не может ограничиться рамками истории политических и идеологических «проектов». Сегодня оно в той или иной степени обращено к реконструкции картины мира (ментальной, языковой, когнитивной) традиционного общества. Национальные идеологии ныне пытаются осмыслить через образы и мифы «национального» в культуре[10]. Национальные мифологии также подвергаются дифференциации: это те, которые нашли отражение в историческом нарративе и были сформированы элитой, и те, что воплотились в «массовом сознании» или в исторической или национальной памяти[11]. Введение категории мифа оказалось принципиальным для выработки новых подходов к реконструкции механизмов идентификации, но породило зачастую противоречивые заключения. Вместе с тем их общей закономерностью можно считать создание новых моделей описания идентичностей, некоторые из которых демонстрируют свою методологическую эффективность[12].

Значительно видоизменились подходы к постановке данного круга проблем в связи с так называемыми «антропологическим» и «лингвистическим» поворотами в гуманитарных дисциплинах в середине XX в., которые привели к «перекодификации» прежних форм и методов научного анализа, поскольку заставили рассматривать предшествующую историю человека и науки с точки зрения языка описания и установки исследователя на нормы и стандарты Знания[13]. В этой эпистемологической «революции» родилось новое понимание отношений с «другим», которое начало трактоваться настолько расширительно, что стало небезосновательным утверждение, будто «существует и еще одно, параллельное повествование, не менее важное для воспроизводства и развития коллективного Я – это повествование о Других… „Другие" – это всего лишь наши собственные фантазии о нашем же „ином"»[14].

Обращаясь к вопросам, связанным с историей российской этнографии, с формированием в ее «поле» представлений о «другом» и языка его описания, мы попытаемся показать, что источники наших взглядов на «других» гораздо более разнообразны, чем принято считать. Разделение на «научные» и «обывательские» суждения как представления «высшего» и «низшего» порядка в этой области не только условно, оно порождает ложные интерпретации: первые «содержат не только многие элементы обыденного здравого смысла, но и множество фигур мышления, восходящих к массовому сознанию»[15]. Различая в ходе исследования «теоретические» взгляды, с одной стороны, и способы практического воплощения этих концепций в народоописании, с другой, мы фиксируем тенденции и проверяем типичность или стереотипность суждений, обозначаемых эпохой как «объективно-научные».

Изучение формирования и бытования представлений народов друг о друге оказалось в центре внимания тех европейских историков, которые занимались исследованиями национальных отношений в рамках полиэтнических государственных образований – в особенности империй. Начиная с 1990-х гг. эта тема получила новую трактовку в историографии, посвященной истории России в связи с разработкой так наз. «имперской» парадигмы[16]. Здесь, безусловно, доминировали и продолжают доминировать исследования политического и идеологического аспекта взаимоотношений между народами Империи и имперской властью. В рамках так наз. «истории понятий»[17] ученые сосредоточили внимание на содержании и изменении терминов, используемых в процессе обоснования и классификации российских идентичностей разного уровня – в том числе наций, этносов и других общностей[18]. Анализ представлений, используемых в политическом дискурсе имперского этапа российской истории, позволил скорректировать прежние заключения о взглядах власть предержащих на вопросы этнонационального характера. Определение значения и способов функционирования идей через термины и дефиниции в социолектах занимает специалистов-историков не очень давно, но в когнитивной лингвистике данный метод уже доказал свою плодотворность в реконструкции картины мира и аксиологической системы[19]. «История понятий» в России, в том ее виде, в котором она сегодня осваивается в современных гуманитарных исследованиях, взаимодействует с российскими традициями исторической лексикографии – в исторических дисциплинах (в частности, в историографии и источниковедении) и литературоведении[20]. Представления русских о «других» стали предметом анализа историков, лингвистов и литературоведов, реконструировавших их эволюцию в рамках международных научных проектов, посвященных «взаимному видению» народов[21].

Однако вопрос об этнокультурных представлениях и стереотипах «этнического другого» в контексте истории Российской империи изучается недавно[22], по очевидной причине – в языке эпохи наименование «этнос» и «этническое» использовалось редко, а содержание понятий стало предметом обсуждения только в конце столетия. Есть и еще одно предположение: в «имперском» и «колониальном» дискурсах при всех их вариациях более привлекателен «актуальный» ракурс интерпретации – т. е. политические, стратегические и практические последствия теорий и доктрин. Поэтому ученые стремятся реализовать эту программу в сравнительных исследованиях империй, обращаясь к реконструкциям образов, представлений и стереотипов в этнонациональных культурных традициях[23].

В центре их внимания – тактика и стратегия имперской власти, в сферу интересов попадает также язык бюрократии и права. Кроме того, рассматриваются воззрения отдельных индивидов, что помогает воссоздать интеллектуальную историю российской элиты. Лишь иногда обозначается явно выраженная социальная двойственность образов народов в России XIX – начала XX в.[24]. В таких работах заметна тенденция отождествлять (или не расценивать как значимые) национальные и этнические представления, что проявляется в названии коллективных и индивидуальных монографий, в которых присутствует наименование государства и этноса (например, «Сербия и сербы», «Германия и немцы», «Польша и поляки», «Финляндия и финны», «Украина и украинцы» и др.). Формально это кажется корректным, поскольку в данных исследованиях (главным образом исторических и литературоведческих) изучаются проблемы более широкого плана, – ведь история взаимного видения и восприятия народами друг друга связана с накоплением знаний о регионе, стране, она вписана в контекст дипломатических, политических, военных, культурных контактов, понимаемых довольно широко и разнообразно. При этом происходит неизбежный в таких случаях перенос значений современной политической и ментальной карты на прошлое. Ведь Польша, Финляндия и Украина в XIX в. были частью Империи, границы их были иными, население не воспринималось как этнически, конфессионально и социально однородное. Подобным ретроспективным видением отмечено в работах о «русском взгляде» на народы Империи решение вопроса о том, кого расценивать, например, в качестве «этнических» и «политических» финнов или поляков применительно к истории XVIII–XIX вв.

Кроме того, данное отождествление затрудняет разграничение предметного поля исследования. Так, в монографии о немцах проанализированы представления как о немцах Германии, так и о «русских немцах», переселившихся в Россию в XVIII в.; реконструкция отношения к «немцам вообще» игнорирует вопрос об эволюции этнонимов и их истолкованиях. В книге о восприятии русскими шведов[25] этническая принадлежность, напротив, становится основным критерием, вследствие чего шведы Петербурга, так наз. «финляндские шведы» и шведы Швеции рассматриваются в одном ряду, а в исследовании образа русских в шведском восприятии использованы заметки «финляндского шведа». Авторы, таким образом, следуют номинациям и традициям идентификации, сложившимся в национальных зарубежных историографиях. Подобных примеров немало, и, хотя сама дифференциация разных групп, «продуцирующих» стереотипы, оговаривается, но лишь для того, чтобы подчеркнуть их национальную (в современном значении слова) общность и однородность. Однако в какой степени корректны подобные обобщения с точки зрения их «национальной» репрезентативности? В какой мере можно говорить о сходстве восприятия «российских» – «своих» шведов и немцев и «чужих» – подданных других государств в период, когда собственно этническая и национальная идентификация только начинала формироваться (первая половина XIX столетия) или находилась в стадии становления (вторая половина века)?

Эти и другие исследования образов «других» выдвинули на первый план некоторые методологические проблемы. Например, по-разному решается вопрос о «типичности» этнокультурных стереотипов, т. е. о том, в какой степени зафиксированные в нарративе – и особенно художественном и политически ангажированном – так называемые «этнические предубеждения» репрезентируют наиболее распространенное или «усредненное» представление о «другом». Неоднозначно понимается механизм складывания этих стереотипов, задействованных в разных дискурсах: вербальных и визуальных текстах культуры, в публицистике и художественной литературе. Хорошо известно, что чем более «массовые» источники привлекаются к такому анализу, тем в большей степени можно говорить о стереотипности тех или иных оценок.

Негативные представления в границах двустороннего сопоставления (например, финнов и русских друг о друге) не позволяют, однако, понять, насколько они характерны для отношений с «другими», или, напротив, уникальны; в какой мере они сформированы исключительно финско-российским историческим и культурным опытом или же вписаны в общеидеологические или традиционные установки общества в целом или его различных социокультурных страт. Рассмотрение их в сравнении с другими народами, и в особенности с населявшими дореволюционную Россию – немцами, поляками и др.[26], в контексте разработки категорий этничности в Российской империи может обнаружить новые грани межнационального противостояния или опыта «примирительной политики»[27]. Отчасти этот пробел заполнили работы, реконструирующие идеологические и правовые нормы, определенные российской наукой и властью, практику межэтнических отношений в Империи, а также соответствующие им формы репрезентации[28]. Их авторы (главным образом зарубежные ученые) анализировали различные аспекты этого взаимодействия с двух точек зрения: во-первых, с учетом особенностей научной парадигмы российской этнографии и, во-вторых, в соотнесенности их с процессом складывания лексикона русской и российской (имперской) идентичностей в конкретных социальных и этнических группах. Такой подход представляется весьма плодотворным, поскольку процесс формирования собственной идентичности и видение «другого» в этот период неотделимы друг от друга, а сопоставление разнонаправленных и далеко не однородных представлений об этническом «своем» со взглядом на «своего (т. е. имперского) чужого» тесно связано с естественным для модернизации стремлением выработать единый эмоциональный образ пространства Родины/ Империи и ее общей истории[29]. Новые методы, впрочем, и здесь связаны с иным толкованием некоторых универсальных категорий: через новое наполнение знаков и символов имперского пространства, позволяющих несколько иначе взглянуть на соотношение центра и периферии, регионов, окраин и областей[30].

Изучение образов «других» в русской культуре XIX в. российскими учеными в конце XX – начале XXI в. сегодня осуществляется в нескольких ракурсах, определенных методологическими особенностями различных дисциплин: с позиций имагологического направления[31], в историко-культурных исследованиях взаимных представлений русских и других народов в XIX–XX вв.[32], а также в этнопсихологических реконструкциях этнического (национального) характера[33]. Особое место занимает анализ этнокультурных стереотипов в когнитивной лингвистике и в этнолингвистике – в них разработаны методы исследования языка и культуры традиционного и «модерного» общества[34].

Анализ теории, методов и исследовательской практики географии и этнографии XIX в. (как органической ее части) позволяет увидеть образы «других» в Империи в новом качестве. Включение в контекст нормативных научных представлений дает возможность интерпретировать их в качестве «конструктов», создающихся доминантной и обладающей «властью знания» группой в процессе выработки национальной идентичности как мифологии[35]. Структура и способы репрезентации народов Российской империи в этнографической науке XIX в. (в том числе и физической антропологии) рассматриваются главным образом зарубежными исследователями[36]. Изучается место этого народоведческого дискурса в выработке национальной и этнической идентичности, а также в формировании национальной политики: «Органическое, натуралистическое понимание этнической реальности, овеществление этнических групп и наций, вообще характерное для романтических и неоромантических построений, сыграло свою роль в дальнейшей эволюции „национальной" политики»[37].

Главная цель исследования – реконструировать основные понятия и термины, с которыми российская наука второй половины XIX в. подходила к описанию «другого» как этнографического объекта, определить их содержание и интерпретации, а также выявить конкретные практике – в научных и научно-популярных нарративных репрезентациях финнов и поляков. Данные тексты не только включают определенное видение этих народов: описания, оценки, суждения (этот круг источников освоен фрагментарно), но и дают возможность выявить механизмы идентификации «своего» и «чужого» на нескольких уровнях: 1) определив установки и стандарты «объективного» рассмотрения «другого», содержащиеся в них в явном и скрытом виде, которые возможно уточнить при помощи сопоставления с традициями народоописания и концепциями интерпретации его объекта; 2) установив задачи и методы репрезентации народов Империи в контексте просветительской функции популярной литературы; 3) сравнив характеристики поляков и финнов в описаниях со сложившимися в литературе и историографии традициями их изображения. Это позволит обнаружить заимствования и клише, реконструировать некоторые представления их авторов и составителей, социальные стереотипы и особенности индивидуального восприятия, а кроме того – содержащийся в любом дискурсе о «другом» образ «себя» и «своих». Анализ используемой лексики, терминологии при учете историко-культурного контекста высказываний оказывается плодотворным для понимания интерпретации признаков и свойств, определяемых как «типичные», «национальные» и др.

Поэтому сужение нами предметного поля этнографическим дискурсом условно, поскольку и создателями, и интерпретаторами этих знаний в ту эпоху были не этнографы, – профессиональных этнографов не существовало, – а широкий круг российской интеллигенции, земских деятелей, ученых – естествоиспытателей и историков, собиравших и оценивавших этнографический материал, и, наконец, составителей и авторов научно-популярной литературы, которая в пореформенной России была чрезвычайно востребована[38].

Европейская этнография во второй половине XIX века формировалась в поле естественных наук, однако в связи со статусом, который придавал ей «великое значение и в смысле просветительном, христианско-человеческом, и в смысле государственном»[39], она находилась с тесном взаимодействии с социальными науками и фольклористикой, из которой в некотором смысле и «выросло» представление о народности в целом. Но не только понимание этнографии как географической «отрасли» связывало ее с естественнонаучной парадигмой. Само стремление классифицировать по линнеевскому образцу формы человеческих общностей и установить общие этапы их развития виделось главной задачей науки. Эта же идея стала центральной в теоретическом осмыслении представителей так наз. «социальных» дисциплин во второй половине XIX в. Кроме того, в период формирования наук они все еще находились под значительным влиянием просвещенческих и романтических взглядов на культуру и историю.

Поэтому можно говорить о междисциплинарном характере предмета и методов этнографии на этом этапе – этапе становления. И хотя до 1890-х гг. многочисленные и острые национальные вопросы – польский, еврейский, финский и др. – помещались не в этнографический, а в политический контекст, сведения о народах империи (план собирания которых был разработан еще в народоведении Просвещения) были важны и с точки зрения выработки стратегии по отношению к ним. В условиях формирования так наз. «национальных проектов» все большее значение приобретало осмысление отличительных свойств «своего» – русского – этноса как нациеобразующего, а их можно было установить только сравнением с «другими». Анализ способов их описания, стратегий их репрезентации в научной, популярной и учебной литературе представляется актуальным еще и потому, что эти инструменты являются универсальными, а образы «своего» и «чужого», «иного» и «врага» и ныне становятся предметом спекуляций и идеологических манипуляций. Кроме того, целый ряд проблем методологического и источниковедческого характера, осмысляемых российскими учеными на раннем этапе складывания гуманитарных дисциплин (связанные с практикой работы по сбору информации, а также обусловленные зарождением новаторских теорий в области соотношения языка, сознания и картины мира) и сегодня является предметом полемики. Многие из гипотез, выдвинутых во второй половине XIX столетия, начали развиваться позже, оказавшись перспективными направлениями научной мысли XX и XXI вв. Их рассмотрение на стадии зарождения и апробации является важным элементом не только истории, но и теории и практики современной науки.

В первой части книги мы намерены сосредоточиться на круге проблем, связанном а) с выработкой научного лексикона, использовавшегося в репрезентациях и исследованиях народа / этноса как «своего» или «чужого» (с попыткой определить некоторые механизмы их взаимодействия) и б) с методикой этнографического описания, которая нашла выражение в стандартах программ сбора сведений по этнографии, а также в трактовке используемых в них основных понятий. Будет реконструирован процесс их формирования в качестве научных терминов, содержание, эволюция и (неизбежные на начальной стадии) вариации.

Для получения точных результатов исследования терминологии и концепций, которые не только претендовали на «легитимизацию политических и научных практик и институтов», но и обладали реальными возможностями влияния на общественное сознание, необходимо привлечение широкого массива источников и расширение предметного поля исследования, долгое время ограниченного анализом взглядов отдельных индивидов или социальных групп. Не претендуя на подобную целостность и полноту, мы ставим перед собой более скромную задачу: определить некоторые основные тенденции в интерпретации того круга понятий, без которых невозможно понимание научных народоописаний второй половины XIX века, а именно: народность, национальность, нация, народ, тип / типичное, нрав народа / национальный характер. Наиболее важным представляется рассмотрение «готовых» дефиниций – формализованных определений самой эпохи в словарях, энциклопедиях, программных статьях и учебниках. Анализируемые в этой части работы высказывания ограничены кругом естественнонаучной и исторической популярной литературы.

Наиболее уязвим, на первый взгляд, выбор персоналий, суждения которых стали предметом анализа. Мы руководствовались необходимостью рассмотреть: а) те научные сочинения, которые оказали значительное воздействие на формирование этнонациональных портретов непосредственно финнов и поляков; б) представляющие наиболее распространенные взгляды или определения (эта часть предварительной аналитической работы в текст книги не вошла) или, напротив, выбивающиеся из общего русла; в) и, наконец, основательно изученные современными исследователями тексты с точки зрения содержащихся в них этнокультурных представлений и стереотипов. Расширение круга высказываний может скорректировать некоторые имеющиеся в научной литературе заключения, но для нас важнее было уловить основные тенденции словоупотребления, трактовок и аргументации значений, не поддающихся фиксации без учета историко-культурного и профессионального (т. е. научного) контекста.

Еще одной исследовательской установкой стал отказ от использования привычных для отечественной историографии номинаций направлений и школ при анализе воззрений конкретных исследователей, хотя упоминания об этом в работе присутствуют. Это связано с тем, что, во-первых, как верно заметил А.Л. Топорков, «рассматривая научное наследие того или иного исследователя как выражение определенного «направления», мы неизбежно огрубляем проблему»[40]; во-вторых, такое отнесение в принципе довольно условная процедура – оно не всегда, как известно, совпадает с научной самоидентификацией ученого и тем более оно весьма противоречиво воспринимается современниками. Кроме того, и политические убеждения, и теоретические взгляды имеют тенденцию к эволюции и даже к резкой трансформации, особенно в ту эпоху, когда идет активный процесс перевода, междисциплинарного заимствования и переосмысления терминов и концепций. Поэтому высказывания представителей различных дисциплин, школ и направлений рассматриваются в книге в одном ряду, они группируются по предметно-проблемному полю. Наконец, необходимо учитывать тенденцию к изменению значений понятий, используемых российской этнографической дисциплиной – в том интеллектуальном пространстве, в котором она видела себя сама: в русле и контексте универсальных для европейской науки XIX в. процессов институциализации, специализации и трактовки предмета и методов различных дисциплин.

Нам более интересным представляется второй, еще не конечный этап этого процесса, когда, при помощи предоставляемых наукой средств обнаружения, постижения и фиксации «параметров» народности, был достигнут определенный результат – созданы ее описания. Отметим, что те из них, которые использованы в качестве источников, воплощены в жанре главным образом научно-популярных очерков. Это связано с несколькими обстоятельствами: 1) собирателями «полевых» материалов со времен создания этнографического отделения РГО, которое стало осуществлять планомерные и стандартизованные описания этнических групп, могли стать все желающие; 2) в качестве источников этнографических сведений как равноценная воспринималась информация различного рода: путевые заметки туристов, записки провинциальных интеллигентов, научные описания экспедиций, популярные этнографические зарисовки, археологические и антропологические выводы и т. п. Решение об их репрезентативности принимали сами составители; 3) основной корпус народоведческих очерков вошел в масштабные проекты географических или географо-статистических описаний Российской империи, которые репрезентировались как «свод важнейших сведений о нашем отечестве, которые служили бы настольной справочной книгой и вместе с тем представляли материал для интересного, поучительного чтения»[41]. Все указанные виды описаний составили источниковую базу исследования.

Популяризация и просвещение вменялись этнографии в обязанность, ведь, как утверждалось, «этнография – наука при современном стремлении в нашем отечестве к улучшениям, обращающая на себя всеобщее внимание и при тщательном ее изучении на практике», – представляет «огромное поле как недостатков, нужд и злоупотреблений, так и средств к их искоренению»[42]. Поэтому для расширения спектра народоописаний использован тот тип источников, в которых нашли отражение научные классификации народов Российской империи, обоснование их ранжирования и качества народного характера (нрава). Это – учебники по географии Российского государства (отечествоведению)[43], немногочисленные этнографические учебные издания, а также научно-популярные серии рассказов о народах Земли и России (они часто выходили с пометкой «для народного чтения»). Данные тексты впервые рассматриваются в качестве самостоятельного источникового комплекса сведений о «другом».

Сравнение трех групп источников привело к заключению, что типологически они однородны, так как большая часть первой включалась в тексты вторых двух; поэтому под определением корпуса источников «этнографические описания» мы будем понимать их совокупность. Едва ли корректнее было бы определять весь комплекс как «научно-популярные» сочинения, поскольку наравне с ними использовались и собственно научные описания экспедиций и этнографические разделы обобщающих трудов по географии, антропологии и истории[44], – они неотличимы ни по стилю, ни, как мы покажем, по содержанию (поскольку, обозначаемые как «научные» очерки, представляли собой, как уже говорилось, компиляции). Все эти издания предназначались для широкой аудитории[45], и потому, анализируемые в качестве единого комплекса знаний, они создают адекватные представления об этническом «другом».

Вторая часть исследования посвящена выявлению способов описания (как структурированию материала, так и ракурсам репрезентации и выборки сведений о «другом») на примере двух народов – финнов и поляков. Привлечены источники, в которых даны этнические характеристики финнов Финляндии и поляков Царства Польского / Привислинского края, для сравнения использованы тексты того же жанра о других народах Империи. Центральным звеном стал анализ их содержания, явных и скрытых оценок, научных и вненаучных целей и стандартов – чтобы в итоге реконструировать представление о финнах и поляках в их «субъектном» и «объектном» (претендующем на объективность) отображении. Из них будут выделены те, которые проявляют себя как стереотипные характеристики. Для определения возникновения и степени распространенности этих представлений осуществлено их сравнение (на обширном историографическом материале) с «обыденными» и «научными» (условно) характеристиками финнов и поляков в российской, польской и финляндской научной литературе XIX в.

Не будет затронут вопрос о формировании и функционировании образов финнов и поляков в русской художественной литературе: во-первых, данная проблема довольно хорошо изучена[46], а во-вторых, для анализа избранных нами источников необходимы иные методы, подходы и теоретические установки. Однако верификация полученных результатов невозможна без обращения к этой части историографии.

Важным с точки зрения реконструкции видения «другого» представляется разграничение понятий «представление» и «стереотип»[47] с учетом историко-культурного контекста, позволяющее скорректировать интерпретацию их значений в языке и культурной практике, способы анализа этнокультурных стереотипов в когнитивной и этнолингвистике[48]; а также различение механизмов их формирования в традиционной народной и современной культуре[49].

Одной из наиболее сложных исследовательских проблем в изучении этнокультурных стереотипов является «не столько вопрос о содержании… „зерна правды" или же неправды, сколько вопрос о способе интерпретации объекта, его характеристике…»[50]. Этнография, целью которой является описание сообществ, изначально «исходит» из генерализации. Она проявляется в тех же обобщающих формулах, в каких чаще всего вербализуются стереотипы – используя «определенную характерную модификацию, состоящую в ограничении суждения о „всех типичных", „всех нормальных" его проявлениях»[51]. Сходство научных характеристик со стереотипами заключается в апелляции к категориям «истинности» и «типичности» и, конечно же, в неверифицируемости подобных суждений. Неверно было бы на этом основании предполагать, что любые научные обобщения представляют собой стереотипы[52]. Однако когда речь заходит об оценках внешности или нрава, которые распространяются на всех представителей группы – мы имеем дело с проявлением стереотипизации. Для их обнаружения необходимо рассмотреть трактовки и определения, используемые при описании нрава финнов и поляков, а также выяснить, связано ли появление данных стереотипов с воздействием автостереотипов и если да, то в какой степени.

Мы исходим из необходимости различения стереотипов а) сложившихся в традиционном (доиндустриальном, в частности крестьянском) обществе под влиянием конкретного исторического опыта и социальной практики и б) существовавших в сознании интеллигенции и элиты, в том числе и «сконструированных» в процессе формирования национальной идентичности и «внедряемых» с использованием арсенала средств просвещения и пропаганды. Вторые в той или иной мере обусловлены влиянием идеи о природной обусловленности национального характера («нрава народа»). Именно этот вид стереотипов и будет разобран в данной работе прежде всего.

Предварим рассмотрение принципов и схем этнографического описания в очерках о финнах и поляках необходимыми в данном случае пояснениями. Выбор этих двух народов для сравнения неслучаен. Сходство Великого Княжества Финляндского и Царства Польского в составе Российской империи было определено общностью их статуса, заданного принципами самостоятельности, предоставленной при вхождении в состав Империи.

Согласно декларациям императора 1809 г. в Великом Княжестве Финляндском сохранялись «коренные законы», однако конкретных документов, в которых была бы четко зафиксирована государственно-правовая позиция Финляндии в составе Империи, разработано не было. Речь, произнесенная Александром I по-французски, стала источником разгоревшейся между финляндскими и российскими политиками полемики о том, что именно вкладывал самодержец в понятия «конституция» и «коренные законы»[53]. И только практика показала, что под ними понимались права и привилегии, которыми подданные пользовались «по конституциям» – т. е. действовавшие до завоевания Финляндии шведские законы. Несмотря на провозглашение императора великим князем Финляндским, говорить о тождественности польской и финляндской персональных уний, как и о союзе равноправных субъектов нельзя, поскольку Княжество управлялось на основании собственных, а не российских законов. Исследователи определяют политический статус Великого Княжества Финляндского в Империи как реально действующую автономию: сохранялась прежняя судебная система и местное самоуправление, финны были освобождены от воинской повинности до 1878 г., кроме того, не было утрачено финляндское гражданство и другие атрибуты самостоятельности. Некоторые полагают, что отношения России и Финляндии в составе Империи можно считать федеративными – с точки зрения принципа государственного строительства[54].

Реформы Александра II усилили полномочия сейма, Финляндия получила собственную денежную единицу, новое законодательство 1879 г. было названо торжеством либерализма: кроме того, эти реформы способствовали экономическому расцвету края. Российская власть начала интенсивную поддержку фенно-филов в противовес так наз. «шведской партии». 1850-70-е гг. стали временем формирования финской национальной идеологии и началом складывания финской идентичности в целом: финскому языку с 1864 г. был присвоен статус официального наряду со шведским[55]. Лишь с 1890-х начинается «наступление»[56] на Финляндию: попытки ограничения некоторых из ее автономных прав и первые проекты русификации относятся именно к этому времени. Финское сопротивление возникло именно как реакция, по мнению В. Расилы, на политику диктата[57], осуществленную генерал-губернатором Н.И. Бобриковым в 1899 г. По «февральскому манифесту» – в сущности, «государственному перевороту», «сломавшему» автономию Финляндии.

Царству Польскому в 1815 г. также была «дарована» Конституция, по которой Польша и Россия связывались между собой династической унией, а царь провозглашался польским королем – с полнотой исполнительной власти. Российский император, таким образом, стал в Польше конституционным монархом. Конституция гарантировала существование польского сейма, правительства, армии и просвещения. Но она не изменила положения земель, отторгнутых от Речи Посполитой в результате разделов: чаяния на их объединение с Царством Польским не оправдались – таким образом, те территории, которые поляки считали «своими», образовали западные российские губернии. Пожалуй, только «область финансов и экономической деятельности представляла собой именно ту сферу деятельности, где правительство Царства обладало наибольшей свободой»[58]. Система экономических и финансовых отношений между Царством Польским и Россией строилась по модели межгосударственного взаимодействия[59]. Однако в Польше, в отличие от Финляндии, уже в 1820-е гг. планы сотрудничества с политической элитой – в том числе и в органах управления – потерпели неудачу: предложения правительства, нарушавшие конституционные гарантии, вызвали резкий отпор и консолидировали оппозицию. Последовавшая за этим общая смена курса стала одной из причин восстания 1830-1831-го гг. Политика в отношении Царства Польского после подавления восстания была, как оценивают историки, противоречивой. Упразднение династической унии и сейма сделало Царство нераздельной частью Российского государства, но управление ею осуществлялось так, как если бы она была покоренной вражеской территорией[60]. К середине века интеграции Царства Польского в политический организм Империи не произошло. Январское восстание 1863 г. продемонстрировало крах надежд на примирение с польской элитой, новая концепция управления Царства (с 1874 г. Привислинский край) исходила из важной идеологической посылки о наличии сословных вариантов «Полып» – «шляхетско-клерикальной» и «самобытно-крестьянской», «хранящей славянские начала»[61]. Аграрная реформа 1864 года была направлена именно на укрепление нового союза – не с господствующим сословием, а с польским крестьянством. В крае началась открытая русификация и «деполонизация» административного аппарата. С середины столетия в тесной связи с «польским» находились «украинский» и «русский» вопросы. Осуществляемые в России реформы «считались преждевременными» в Царстве Польском.

Имперский федерализм, сотрудничество с местной элитой, толерантность и сохранение территориальной целостности обеспечили, как указывает И.Н. Новикова, «верноподданность финляндцев по отношению к российскому самодержавию»[62] вплоть до 1890-х гг. Иная эволюция отношений сложилась между Царством Польским и имперским центром, но в обоих случаях этот процесс подчинялся не только формально-правовым установлениям или административным мерам, но и логике двустороннего взаимодействия: оба края не были пассивными объектами политики, развитие диалога или конфликта определялось опытом межнациональных и межсословных отношений, историей и идеологией польского и финского национальных движений и, разумеется, изменениями собственно «русского» и «российского» взгляда на Польшу, Финляндию и их жителей.

Важную роль в эволюции отношения имперского центра к подданным «западных окраин» играли, как подчеркивают исследователи, традиции и принципы самодержавного правления, которые «ни при каких исторических обстоятельствах… не могли бы привести к возникновению чего-либо, напоминающего „договорные права" – соглашение, заключенное между сувереном и народом»[63]. Поэтому самое большее, на что могли рассчитывать поляки и финны, – получение привилегий «на классовой, профессиональной или территориальной основе»[64].

Сравнение колонизационных процессов в России и в других державах привело некоторых ученых к выводу о том, что они строились принципиально различным образом[65]. Это повлияло и на особенности формирования национальной политики в Российской империи. Многие исследователи разделяют убежденность в том, что в своей окончательной и строгой форме она выработана не была[66]: существовало многообразие правовых, государственных, управленческих форм, сложность и разнопорядковость связей народов и территориальных образований[67], российское законодательство почти не знало ограничений по национальной принадлежности, они действовали по конфессиональному признаку, а «официальных документов, провозглашавших принципы национальной политики в целом», составлено не было[68]. Однако «в этой кажущейся бессистемности и разновариантности окраинного управления и был залог успешности имперской политики, обеспечивающей долговечность существования огромного и многонационального» государства[69].

Финны и поляки начиная с XVIII столетия представляли в России не только западные окраины: многие общественные деятели той эпохи и современные исследователи утверждают, что их следует признавать носителями европейской культуры. Присоединение западных территорий, и Финляндии и Польши в частности, означало инкорпорирование народов и областей, которые в социально-политической организации, в некоторых сферах экономики и культуры воспринимались как обладавшие иными традициями и историческим опытом, чем метрополия, что позволило воспринимать их в некоторой степени как образец или источник размышлений в ходе разработки проектов реформ в России[70]. Но что важнее – эти народы обладали собственными традициями государственного существования или самоуправления. Именно это, как утверждал B.C. Дякин, «сделало для власти особенно острой проблему выработки государственной идеологии» (особенно в сфере национальной политики), а также «определенных способов скрепления всех составных частей государства в единое целое»[71]. Национальную политику связывают не с официальной позицией властей или с продуманной системой мер в отношении окраин, а с идеологией и другие исследователи. Они полагают, что начиная с 1860-х гг. можно говорить об оформлении идеи «единой и неделимой России», в соответствии с которой должно было происходить «сближение или слияние инородцев с русскими», причем его формы варьировались в зависимости от того, к восточным или западным народам данная концепция применялась: на восточных окраинах она виделась как слияние местных культур с русской, на западе – как «объединение разнородных элементов». Сама концепция «слияния» восходила к еще просвещенческой доктрине поглощения более развитыми народами «отсталых», но с середины столетия ее понимают в значении русификации[72].

Изучение положения автономий «цивилизованных западных окраин» в этом контексте, а также с точки зрения политического и правового статуса и политики в отношении различных социальных групп, доказывает свою плодотворность. В том числе и для выявления сходств и различий в политике и праве статуса Финляндии и польских земель в Империи и отчасти финнов и поляков среди других народов. Отметим, что начиная с 1880-х гг. «еврейский», «финский» и «польский» вопросы находились в центре внимания и международного сообщества, и исследователей межнациональных отношений в Российской империи. Поэтому их место в государстве и российское общественное мнение по отношению к ним изучено более детально, нежели положение других народов Империи[73]. Но более в политическом, а не этническом аспекте, поскольку представление о «народах» как «этносах» в это время еще не сложилось, а комплекс этнических признаков окончательно сформулирован не был (даже в науке). Входившие в состав государства народы рассматривались как население отдельных национальных областей (в геополитическом смысле) и разделялись властью на сословные группы и категории подданных[74].

Наиболее заметный вклад в реконструкцию этнической иерархии народов Российской империи внес А. Каппелер. Он смоделировал три разновидности иерархии, критериями которых являются: 1) политическая лояльность, 2) сословно-социальные и 3) культурные факторы[75]. Все они влияют друг на друга и видоизменяются со временем. Если применить предлагаемые ученым признаки для определения места поляков и финнов в первой схеме классификации (политической лояльности) в рамках исследуемого периода, то вполне очевидно, что финны находились на самом верху иерархической лестницы, нижние ступени которой занимали поляки. Второй тип иерархии в качестве главного определителя позиции выделяет наличие собственной элиты, признаваемой равноправной с русским дворянством. В ней места поляков и финнов были ближе: финны занимали в этой иерархии нижнюю ступень, так как собственной национальной элиты не имели (их дворянство было шведского происхождения). Однако и польская шляхта, прежде – до восстаний 1830/31 и 1863 гг. – стоявшая на вершине, в результате к 1870-м гг. лишилась значительной части своих привилегий. «Такая реакция, – указывает историк, – была логичной, т. к. лояльность по отношению к государю и правящей династии была необходимым условием союза с элитами», поскольку обе иерархии были связаны друг с другом[76]. Высокоразвитыми, как он полагает, считались народы с собственной аристократией, и к ним относит поляков и шведоязычных финляндцев.

Л.Е. Горизонтов, сопоставляя представления русских о степени «культурности» различных народов Империи во второй половине XIX в., привел ряд свидетельств, подтверждающих, что народы ее западных окраин – поляки, немцы и финны – в последней четверти столетия воспринимались центральной властью как «народности с высшей культурой», которых «нельзя подчинить себе»[77].

Намного более сложным оказывается процесс определения места поляков и финнов в третьей из предложенных А. Каппелером иерархий – выстраиваемой по культурным критериям. Именно она, по его мнению, определяла соотношение конфессий, этносов и языков. Исследователь описывает ее через метафору системы концентрических кругов вокруг национального центра – русских как православных славян; на периферических окружностях помещались наиболее «чуждые» в конфессиональном отношении народы (нехристианские инородцы[78]), ближе к центру – православные неславяне. Культурная иерархия определялась по степени инаковости и чужеродности по отношению к русскому «ядру».

В этой классификации было задействовано несколько критериев: юридическое разделение, вероисповедание, племенная принадлежность[79]. Следуя этой схеме, поляки и финны попадали в равноудаленное от «ядра» пространство; произошла своеобразная компенсация: протестантизм финнов вызывал меньше неприятия, чем польский католицизм, однако «славянскость» поляков приближала их к «русскому ядру» сильнее, чем «кровное» родство с финнами.

Таким образом, исходя из этой модели иерархий финны и поляки находились в сходном отдалении от русского центра, а некоторые первоначальные преимущества поляков были утрачены с потерей ими привилегий и статуса. Однако данная схема А. Каппелера является лишь попыткой наметить принципы определения «своего» и «чужого» в рамках официальной политики – причем формально даже не «национальной» в чистом виде. Заметим, что третья разновидность иерархии является наиболее условной: в ней не учтены такие факторы, как историческое соседство народов, опыт их взаимодействия, степень русификации; вызывает также сомнение указываемая историком строгость деления на «племена и наречия». Стандарты определения степени «культурности» также представляются излишне модернизированными. В нашей книге мы не ставим задачи принять или оспорить эффективность данной схемы, однако по мере возможности далее будут более подробно рассмотрены именно факторы культурной близости и отдаленности поляков и финнов от русских – в том виде, в каком они предстают в формализованной и «стихийной» этнических классификациях второй половины XIX века. Если принять данную систему иерархий в качестве исследовательской модели, то местоположение поляков и финнов на этой «карте» вполне сопоставимо.

Ряд исследователей выдвигает и более традиционное – восходящее еще к романтизму – разделение народов на «старые» (великие) и «молодые» (малые) нации[80], но в качестве критериев используют социально-политические факторы: первые отличают средневековые традиции государственности и «развитость» элит, ко вторым относят те, которые не имели сформированной социальной структуры и в силу различных причин остались так наз. «крестьянскими народами» – т. е. нациями в государствах с неполной социальной структурой общества и этноса[81]. По этой классификации поляки – старый, а финны – молодой народ. Однако, как верно отмечает М. Витухновская, «малые народы» «необходимо рассматривать в динамике», так как с развитием национальных движений во второй половине XIX столетия их статус менялся, и наиболее ярким примером такой эволюции исследовательница считает финнов, которым удалось стать политической нацией всего за одно столетие[82]. Следовательно, в некотором смысле можно говорить о выраженной тенденции к сближению статуса поляков, финнов и русских в имперской иерархии. Быть может, именно это «покушение» на объявленный нациеобразующим великорусский этнос вызывало столь болезненную реакцию не только на польский, но и финляндский «вопросы».

Разумеется, отношение к Великому Княжеству Финляндскому и Царству Польскому / Привислинскому краю, как и к его жителям, нельзя трактовать как однозначное – ни в строго правовом смысле, ни в официальной риторике, ни в реальной политике. Различна была степень самостоятельности этих «социокультурных организмов» на определенных этапах, разным был и исторический опыт взаимоотношений их народов с русскими и – что важнее – с российским государством. Борьба поляков за независимость имела выражение в организованных и решительных действиях; финляндский «сепаратизм» вызрел в результате поддержки феннофилов; «польский вопрос» берет свое начало с 1830-х, «финляндский» – полвека спустя.

Для нас более значимым представляется вопрос о том, как понимались этнокультурные отличия этих народов и русского народа: и поляки, и финны принадлежали к другим христианским конфессиям, отношение к представителям которых имело длительную традицию, особенности социально-политической жизни сформировали иной тип правового сознания и политической культуры. Средний (т. е. без учета сословной принадлежности) уровень грамотности этих покоренных народов был выше, чем в метрополии. Неслучайно Ю.И. Семенов назвал Польшу и Финляндию «цивилизованными окраинами» Российской империи[83].

Сохранение гражданских и политических прав – «коренных законов» Финляндии[84] – «освященных» тем, что с момента присоединения к России «финны заняли свое место в среде народов» (слова Александра I), ставило ее граждан в особое положение среди других народов Империи. Им могли отказывать в принадлежности к «белой расе» и «историчности», но не в политическом статусе и привилегиях автономии.

Польский народ, длительное время воспринимавшийся в политическом смысле как единственное сословие, не удовлетворился полученной Конституцией (ему было с чем сравнивать свой статус в Империи), однако бесспорно именовался народом европейским и «историческим». Правда, не совсем корректно само использование термина «народ» применительно к описанию отношений центра и регионов (областей). «Народы» и отношения с ними в этом контексте выступали лишь как риторические фигуры и даже ритуальные формулы обращения, отсутствие этнического компонента «овеществляло» этнос в виде коллективного и однородного «тела» подданного. Как уже указывалось, имперская политика в отношении народов Империи, строго говоря, выработана не была. Т. е. «национальная», в точном смысле слова, политика таковой не являлась, «как не была и этно-потестарной, она была прежде всего управленческой к регионам, областной»[85].

Таким образом, сравнение описаний поляков и финнов можно считать обоснованным, прежде всего, потому, что и в политическом, и в культурном отношении – в качестве «социально-культурных» единиц – они воспринимались как сопоставимые друг с другом представители западноевропейского культурного пространства (в разной степени и в разных формах), а точнее, находящиеся на равноудаленном расстоянии от нациеобразующего ядра на ментальной карте Российской империи. Однако в центре внимания власти, когда она имела дело с нерусским населением западных («цивилизованных») окраин, «находились не этносы или нации», а сословия и население данных регионов[86]. Строго этническое различие и сходство находилось лишь в процессе осмысления, – его реструктуризация и является целью предпринятого исследования.

Часть первая

От народности к этничности: язык научного описания

Образ эпохи складывается из ее «объективности» и ее самоистолкования; но только то и другое неразделимо, и «объективность» невычленима из потока самоистолкования.

А.М. Михайлов[87]

Но так как в республике науки «свобода» мнений обеспечена до такой степени, что нет и попыток спрашивать большинство ни тайно, ни явно, то говорить от имени науки волен не только каждый, чему-либо учившийся, любой писатель, писака или фельетонист, но и простой проходимец, а потому заблудиться в «последних словах науки» чрезвычайно или до крайности легко.

Д.И. Менделеев[88]

Глава 1

Рассмотреть и упорядочить: «иные» и «свои»

Всякая наука коренится в наблюдениях и мыслях, свойственных обыденной жизни; дальнейшее ее развитие есть только ряд преобразовании… по мере того, как замечаются в них несообразности.

A.A. Потебня[89]

Век Просвещения: словарь и изображение. Обобщенные характеристики народов (сначала – европейских) составлялись начиная с античности, но попытки объединить разрозненные мнения и впечатления в единую картину относятся к эпохе Возрождения[90]. Нарративные тексты – записки путешественников, дневники паломников, донесения дипломатов, воспоминания послов – содержали наблюдения и описания «других» как непременный элемент. Однако последовательность и, главное, интенция оставались неизменными со времен Геродота: в их основе лежал так наз. псевдо-etic подход к иной культуре, когда она является объектом сравнения с собственной и не интересует наблюдателя сама по себе, изнутри[91], поэтому его взгляд вычленяет из действительности те элементы, которые определяются как похожие на «свои», и те, которые квалифицируются в качестве отличных. Эти описания не были построены по строгим схемам, они лишь фиксировали области максимального или минимального расхождения между «иным» и «своим». Значимость упорядочивания уже имеющихся сведений для составления описаний вновь «открываемых» народов была осознана лишь в XVII в., в связи с необходимостью осмыслить резкое расширение пространственных границ обитаемого мира. Одной из типичных можно считать инструкцию Бернара Варенна (1650), в которой он советовал описывать туземцев по следующему плану: внешность, пища, одежда, привычки, занятия и промыслы, искусства и ремесла, добродетели и пороки, семейные и брачные отношения, язык, государство, города, история и великие люди[92]. Описание «другого» здесь выстроено от частного к общему, от конкретных – очевидных для наблюдателя реалий, с которыми он сталкивается при непосредственном общении, к изложению сведений, которые необходимо установить, пользуясь иными источниками (язык, государство, города, история и великие люди). Хотя общий план подобных описаний уже был выработан, они еще были востребованы и как занимательный материал, дополняющий сведения стратегического или исторического характера. Критического отношения к полученной разноречивой информации не существовало: «Столь очевидного для нас разделения между тем, что мы видим, тем, что заметили и сообщили другие, тем, что другие, наконец, воображают или во что они наивно верят, великого деления на три части, по видимости столь простого и столь непосредственного, – на Наблюдение, Документ, Сказку – не существовало»[93]. Рациональный способ познания мира привел к переосмыслению всего комплекса накопленных ранее сведений, главной задачей которого стала их систематизация во всех областях знания.

К восемнадцатому столетию относятся попытки, с одной стороны, создать научные классификации природного мира, включая и человеческие сообщества, и с другой – упорядочить сам процесс наблюдения над ним. По словам М. Фуко, «классическая эпоха дает истории совершенно другой смысл: впервые установить тщательное наблюдение за самими вещами, а затем описать результаты наблюдения в гладких, нейтральных и надежных словах… Кабинет естественной истории и сад… замещают круговое расположение вещей по ходу „обозрения" установлением их в „таблице"»[94].

Системный подход эпохи Просвещения породил увлечение различными классификациями, в том числе и теми, которые могли бы выявить пространственные (географические и климатические) и временные (исторические) закономерности распределения разнообразия человеческих сообществ, включая их иерархии. Однако координата времени еще никак не связана с представлениями об эволюции – поскольку развитие природных форм понималось не как совершенствование, а как видоизменение. Главными методами естественнонаучного познания стали: дескрипция (по признакам) и структура, разрабатываемая в сравнении различных элементов формы друг с другом. Набор отличительных особенностей «другого» был известен: это внешние черты, устанавливаемые наблюдением, и те, которые можно определить как функциональные – связанные с социальной жизнью. Новым для этой эпохи можно считать лишь детализацию методов анализа вторых – они нуждались в реконструкции – и стремление определить утраченные в ходе эволюции состояния: облик вымерших существ и древнее прошлое народов.

Труды французских энциклопедистов (Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеция, Вольтера), немецких и английских философов (прежде всего И. Канта, Д. Юма, И.Г. Гердера) заложили основу новых представлений об истоках этнического разнообразия, о принципах описания, методах исследования племен и народов. Восприятие Просвещением истории воплотилось в идее прогресса, определяемого разумом и законом, что позволяло выстроить четкую эволюцию и, как следствие, иерархию государств и обществ. Разделение народов на цивилизованных и нецивилизованных (диких) в некотором смысле заменило прежнее противопоставление христиан и нехристиан, включив дополнительные критерии идентификации – такие как наличие общественной организации (высшей формой которой объявлялось государство) и право. Гердер был уверен, что истинная цивилизация состоит «не только в даровании законов, но и воспитании нравов»[95]. Эта общая классификация стала универсальной, поскольку она могла быть применима как к европейским народам, в той или иной степени входящим в орбиту христианского мира, таки к тем, принадлежность которых к человеческому роду вызывала сомнения[96]. Таким образом, все многообразие человеческих сообществ могло быть распределено по стадиям. Воплощением этой стадиальности стало отождествление жизни человека с историей общества, метафорой – этапы жизненного цикла.

Параллельно осуществлялись попытки упорядочивания разнородных явлений в природном пространстве. Одной из них стало создание естественнонаучных классификаций – в частности, К. Линнея и Ж.Л. Бюффона. Наиболее важными чертами этих построений было распределение всех элементов живой природы по набору внешних признаков, а также внутриродовая иерархия, фиксировавшая место существа в эволюционном процессе. По этому образцу была выработана и классификация человеческого рода. Бюффоновские сочинения оказали весьма значительное влияние на антропологические и этнографические теории XIX в. Автор «Естественной истории» (1749–1788) включал в природный мир и человека. Задавшись вопросом о том, «что такое человек», и отвечая на него, он обращался к многочисленным рассказам XVII–XVIII вв. о путешествиях европейцев, чтобы определить видовые и родовые особенности людей и, в частности, рас. Расы он дифференцировал по физическим признакам и, что очень важно, по свойствам «натуры»[97], под которой понимался «нрав». Главным критерием, по которым определялись отличия человека от животного, признавался разум; внешним его признаком называлось умение говорить. Однако Бюффон выстраивал иерархию народов (наций) и по другому принципу, учитывая способ социальной организации человеческого коллектива: «Нация, для которой не существует ни законов, ни установлений, ни повелителей, ни общества в привычном смысле слова, является уже не столько нацией, сколько бестолковым сборищем людей»[98]. На высшей ступени, по его мнению, находятся цивилизованные и просвещенные народы (народы северной Европы), внизу – «совсем дикие» (американские племена) и «люди, более других походящие на зверей» (австралийцы). В основе отнесения к цивилизованности / нецивилизованности лежало, таким образом, различение разумности / неразумности, а также сложности / простоты. Чем более сложен язык, законы, строй народа, тем более развитым он считался и потому был достоин занимать высшее место в иерархии этносов. Таким образом, Бюффон в своих классификациях объединил исторические и пространственные признаки: разделил человечество на группы с точки зрения физических (т. е. чисто расовых) признаков, но для определения их места в общеэволюционной классификации обратился к социально-культурным критериям.

Философы и историки Просвещения в рамках основополагающего – цивилизационного подхода, развивая идеи этнокультурных отличий разных народов, использовали архаическую концепцию о существовании национальных характеров. Спектр интерпретаций вопроса об истоках их различий полностью определялся естественнонаучными теориями Бюффона и Линнея: одни настаивали на доминировании природных условий, другие доказывали преобладание социально-политических обстоятельств в их формировании. К первым относились, в частности, Ш. Монтескье, Д. Дидро. Монтескье ставил на первое место климат, который, по его мнению, определял «дух народа»: он негативно влиял на жителей жаркого Юга (они ленивы и медлительны, склонны к наслаждениям и фантазии) и, напротив, закалял северные народы (он описывал их как мужественных, воинственных и выносливых). Косвенное воздействие климата проявлялось, с его точки зрения, в зависимости общественных форм от природных факторов[99].

К сторонникам решающего воздействия общественного устройства (формирующегося под влиянием политической организации, законов и воспитания) на нравы народов относились Вольтер, Д. Юм[100] и К. Гельвеций[101]. Срединную позицию занимал И.Г. Гердер, отождествлявший «душу народа» («народный дух») и характер. Не отрицая воздействия природных факторов на формирование «народного духа», он допускал влияние на него образа жизни и воспитания[102].

Идеи Просвещения определили развитие российской науки и общественной мысли XVIII в. – в том числе и в области народоописаний. Первые российские описания «нравов и обычаев» народов стали важной вехой не только в процессе накопления научных материалов, но и в складывании тезауруса, связанного с выработанным французскими просветителями и немецкими философами восприятием национальных категорий и представлений. Вместе с ними было воспринято и противоречие между просвещенческими декларациями о единой природе человека и утверждениями о многообразии народов в государства (империи)[103]. Собирание сведений о народах было актуальной задачей как для географического и политического освоения страны, так и для создания первых исторических концепций в масштабах Империи. Для этого было необходимо соединить географию с историей. Однако первые российские описания ограничивались экзотическими – нерусскими – народами, исследуемыми в процессе освоения «своего» пространства, определяемого с точки зрения государства – т. е. власти. Задача каталогизации природных и человеческих ресурсов реализовывалась на этом этапе в отрыве от представлений об этническом, в том числе и связанных с понятием «русского народа».

«Эпоха больших академических экспедиций XVIII века»[104] адаптировала европейские основы классификации и описания народов применительно к Российской империи. Речь идет, разумеется, не о предметной адаптации, но о приспособлении научных методов и классификаций к описанию народов, находившихся на разных «возрастных» стадиях. В соответствии с убеждением, что европейские народы опережают изучаемых ими представителей других культур в цивилизационном и духовном отношении, категории совершенства / несовершенства также воспринимались как вполне научные. Это привело к тому, что наблюдаемым этническим феноменам давалась оценка, соответствует или не соответствует та или иная этническая группа требованиям «нормы», как она виделась просвещенным цивилизованным наблюдателям. Иначе говоря, даже безоценочное описание содержало в себе скрытое сравнение и даже осуждение. Сравнение могло осуществляться не только с образом жизни «цивилизованных» народов, довольно часто прибегали к сравнению со знакомым, известным. В этом качестве выступали «свои чужие» или соседние с описываемыми народы. Таким образом, выявление своеобразия подразумевало знание о родственных или соседних группах и сопоставление их, основанное на противопоставлении цивилизации – дикости, «своего» – «чужому». Например, описывая земледелие ижорцев, И.Г. Георги замечает, что «хозяйство… их не походит прямо ни на русское, ни на финское, но хуже того и другого»[105]. Такое «описание через отрицание» было характерно для естественных наук и зарождающейся этнографии XVIII в. Оно определялось стремлением посредством просвещения искоренить то, что трактовалось как недостатки.

Философия Просвещения исходила из возможности «изменить поведение народов на основании разума и власти… Российская империя… унаследовала их от своих великих основателей и даже в худшие свои дни продолжала видеть свою задачу в просвещенном умиротворении, колонизации доставшейся ей части мира»[106]. Естествознание в широком смысле и география как наука, изучавшая земное пространство с его природным разнообразием и богатством обитателей (включая народы), ставили задачи расширения и систематизации знаний о племенах и нациях – т. е. народах, находящихся в разных культурных состояниях.

Все первые российские описатели народов исходили из тесной взаимосвязи природы и народа, а точнее, народы – особенно окраинные – виделись органической частью природных ресурсов территории. Этнос же казался воплощением своеобразной «физиономии» пространства. Поэтому И.Н. Болтин видел главную задачу исследования Российской империи в том, чтобы определить, какие племена составляют «народ» государства, кто они, эти подданные – через выявление различий в «нравах, обычаях и богочтении»[107]. Для этого необходимо было выработать определенный план описания. И в одном из первых вопросников по истории и географии В.Н. Татищева (1734), и в его же Программе-инструкции для историко-этнографического отчета по Академической экспедиции 1733–1743 гг.[108] нашел выражение общий принцип эпохи: народоописание представляло собой органическую часть географического обзора.

Следует подчеркнуть, что визуальные и вербальные описания осуществлялись в то время рука об руку, помещаясь в отчеты об экспедициях или в энциклопедические издания: ведь и объект описания, и методы не противоречили друг другу, тогда как «изучение национальных языков в значительной степени было отделено от описания внешнего облика народов»[109].

Главным критерием классификации народов А.Л. Шлёцер и Г.Ф. Миллер считали лингвистический фактор. Язык и ранее служил самым надежным критерием этнической принадлежности. Так, французский консул в Крыму Ш. Пейсонелль в сочинении «Исторические и географические замечания о варварских народах, населявших берега Дуная и Черного моря» (1765)[110], отчаявшись разобраться в географической «чересполосице» и этнических смешениях жителей Восточной Европы, решил прибегнуть к спасительному, как ему казалось, и безошибочному признаку – языку, однако смог выделить лишь «язык венгров», «разновидность латыни» в Молдавии и Валахии и славянскую группу[111].

Обосновывая лингвистический принцип классификации, А.Л. Шлёцер переносил принципы систематизации естествознания на человеческие сообщества: «Да позволено будет мне ввести в историю народов язык величайшего из естествоиспытателей (Ламарка. – М.Л)[112]. Я не вижу лучшего средства устранить путаницу древнейшей и средней истории… как некоторая systema populorum, in classes et ordines, genera et species redactorum… Как Линней делит животных по зубам, а растения по тычинкам, так историк должен бы был классифицировать народы по языкам» (1768)[113]. Подобная апелляция к линнеевской системе как к образцу наглядно демонстрирует две особенности этнических классификаций того времени: 1) язык воспринимался как один из важнейших признаков народа, выявляемый, однако, как и другие приметы видовой принадлежности, средствами внешнего наблюдения. «Зрительные представления, – подчеркивает М. Фуко, – развернутые сами по себе, лишенные всяких сходств, очищенные даже от их красок, дадут наконец естественной истории то, что образует ее собственный объект»[114]; 2) Наименование фиксируемого у народа наречия осуществляется путем его сравнения с другими известными языками – но только записанными.

Благодаря трудам Шлёцера в XVIII в. язык стал признаваться несомненным отличительным признаком и главным критерием классификации народов. Язык оставался, так же как и небиблейские теории этнического родства современных народов с известными с античности племенами, важным аргументом в определении древности народов через совершенство его «наречия»[115]. Основанием для определения языковой принадлежности окраинных жителей Российской империи служили данные сравнительных словарей и лексиконов (Татищева, Миллера, Фишера) – в частности, наречий народов Сибири. Сведения для них собирались учеными путешественниками и русскими информаторами – следовательно, в изучении языков Шлёцер следовал за пониманием языковых различий собирателями фактического материала[116]. Так или иначе, лингвистическое родство означало для него и общее происхождение народов. Следующим этапом после установления места народа в таблице (дереве) языкового родства было его разностороннее описание – так же, как в характеристике других элементов природного мира, этнические сообщества подвергались детальному «осмотру» по неопределенному плану: происхождение и наименование, занимаемые территории, «телообразие, общенародные свойства, язык, нравы, одежда, суеверия и проч.»[117].

Язык как этнический признак и способы его фиксации (путем описания и сравнения с другими) стали главными принципами этнографического описания у В.Н. Татищева: «Наипаче всего нуждно каждого народа язык знать, дабы чрез то знать, коего они отродья суть, но в языке надобно смотреть: 1) слова такие, которые не легко переменяются… яко счисление… також: бог, небо, солнце, месяц, огонь и протчие имяна, 2) при записывании надлежит внятно выслушивать, чтоб одну букву за другую не положить, 3) Нужно смотреть на ударение гласа… 4) Притом же и прилежно смотреть, чтоб сказывающий имелчистое и совершенно речение»[118]. Примером реализации этих требований может служить его «Общее географическое описание вся Сибири» (незаконченное), где в разделе «о жителях сибирских» дана следующая языковая характеристика древнейшего населения: «Междо древними находятся три языка: 1) сарматской, который во многом с финским, карельским, лапланским и т. д. согласен, 2) татарской или паче калмыцкой, 3) особливой, что ни с которым из сих не опишется»[119]. Согласно такому делению, ученый и народы России разделял на славянские, сарматские, татарские и «странноязычные» (т. е. не входившие в три предыдущие группы).

В разработанной Татищевым инструкции по описанию народов большую значимость имели, помимо языка, и другие этнические признаки: вероисповедание (христианские исповедания, иноверцы, идолопоклонники, новокрещеные и др.), обычное право и нравственные добродетели, уровень знаний и суеверия, а также «состояние телес обчественное»[120].

Примером реализации несколько иного плана репрезентации (в том числе и визуальной) народов Империи может служить описание «обитающих в Российской империи» народов И.Г. Георги[121], которое представляло собой систематизированный свод сведений, предназначенный для образованного российского общества[122]. В основание структуры описания Георги был положен географо-лингвистический принцип. В первом русском переводе труда И.Г Георги рассмотрены три основные группы народов России: финское «племя», татарское и «самоядские, манджурские и восточные сибирские народы». Все народы, – так же, как и отдельные люди, – по мнению И.Г. Георги, обладали особыми свойствами характера или темперамента, а также выраженной склонностью к некоторым психическим или физическим заболеваниям. Он описывал внешность, как правило, оценивая красоту женщин. Вероисповедание не являлось для него важным фактором классификации. Иерархия признаков этноса по Георги была такова: язык, этноним, территория проживания народа, внешние черты, нрав.

Одновременно с выработкой принципов описания происходил процесс рецепции европейских научных терминов, определявших объект этнографических исследований[123], среди которых наиболее важную роль сыграли достижения немецкой школы народоведения, тем более что среди российских членов Академии наук было много приглашенных немецких профессоров, одновременно продолжавших преподавательскую деятельность в европейских университетах (Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер, И.Э. Фишер, И.П. Фальк, П.С. Паллас). Именно под немецким влиянием определился ряд особенностей, обусловленных различением понятий «Vlkerkunde» («Ethnographie») и «Volkskunde» («Ethnologie»), появившихся в 1770-80-х гг. Такое терминологическое различение ввел А.Л. Шлёцер, который использовал их как синонимы; буквальный перевод термина «Ethnographie» как «Vlkerbeschreibung» прижился в немецкоязычных работах российских коллег Шлёцера – Палласа и Миллера. Эти термины трактовались как тождественные, и только в эпоху романтизма их уточнили и противопоставили друг другу, разделив предметные области. «Vlkerkunde» («Ethnographie») стало наукой о неевропейских народах и культурах. Таким образом, задачу видели в показе «народов как людей»[124]. Подобное видение способствовало введению категорий стадиального развития в метафорическом уподоблении истории народов жизни человека, ставшего благодаря Гегелю особенно популярным в эпоху романтизма. Исследователи видят в этом уподоблении проявления риторики и политики европейского колониализма[125].

«Volkskunde» – народоведение – ограничивало поле исследований главным образом немецкоязычными народами – т. е. «своей» культурой. Характеристика народов в рамках географо-статистических описаний и доминирование в связи с этим регионального членения пространства и населения в России были восприняты из традиций немецкой статистики[126]. Термин «этнография» (эквивалент «Volkskunde»), появившийся в немецких сочинениях, понимался как описание свойств народа[127], населяющего ту или иную территорию, включенное в эти географо-статистические обзоры. Чаще всего речь шла о так называемом «физическом народоведении» с днными о природных свойствах населения того или иного региона и физико-географических условиях его проживания. В них помещались очерки «народоведения нравов» (volkssittenkunde), описание культуры (kulturkunde) и образа жизни (leibensweis)[128]. Этнография этого времени в России – еще не как наука, а как прикладная отрасль географии, задача которой ограничивалась описанием населяющих земли Империи народов – содержала в себе, таким образом, элементы двух направлений – как «Vlkerkunde», так и «Volkskunde».

Подчеркнем следующие особенности исследования человеческих сообществ (еще не повсеместно называемых этническими, хотя немецкий эквивалент наименования уже возобладал), отмеченные Ю. Слёзкиным: стремление каталогизировать «нравы и обыкновения» народов, служившие «независимыми единицами сравнения»; принятие за «ядро этнической общности» пищи, пола и почвы; «создание этнической иерархии, на вершине которой находилось „совершенство" просвещения» и, как следствие, несовершенство и дикость народов изучаемых, а также убежденность в наличии связи между телесным состоянием и духовным обликом человека[129]. Хотя языковой критерий к концу века был признан наиболее объективным основанием для классификации, все перечисленные принципы (и особенно просвещенческие идеи о «добром дикаре» и руссоистское убеждение в естественном нравственном состоянии) в той или иной степени были задействованы в выработке концепций этноса и этнических классификаций нового века. Вплоть до 30-х гг. XIX в. характеристики народа оставались на уровне описания Георги, который так, например, характеризовал лопарей: «Росту они среднего… от суровой своей жизни бывают они сложением крепки, проворны и изгибчивы, но при том и лености подвержены… Разум у них обыкновенный простонародный. Впрочем они миролюбивы, начальникам своим подобострастны, к воровству не склонны, постоянны, в обхождении веселы…»[130]. Подтверждением этому служат и статьи в Словаре А. Щекатова. В нем, например, в статье о финнах (том, в котором она содержится, вышел в свет в 1808 г., когда вхождение Финляндии в состав России было уже определено) приводятся обширные и неизмененные фрагменты из их описания Георги[131].

Только в эпоху Просвещения получили выражение три характерных принципа научного описания объектов окружающего мира: доминирование визуального восприятия «исследователя», требующего от него точной фиксации того, что он видел сам; использование арсенала имеющихся сведений для суждений о том, что не стало объектом непосредственного наблюдения, и сведения исторического характера. Для описания народов это означало, что необходимы были а) прямой контакт с объектом исследования, б) некоторый объем знаний, позволявший скорректировать изучение тех областей их жизни, которые не поддавались непосредственному зрительному определению; в) стандартный план или схема, упорядочивающая собранную информацию. Последняя отчасти повторяла известный набор элементов, нуждавшихся в непременной фиксации, но отчасти являла собой результат научного осмысления универсальных особенностей всех человеческих сообществ – человека как вида. Тогда же сформировались стандарты европейских этнографических исследований; их важнейшим методом и главным этническим признаком стал визуальный: этнографическое знание в эпоху Просвещения, как показывает Е.А. Вишленкова, сначала «упаковывалось „в картинку”, а потом… в письмо»[132]. Это нашло отражение и в форме издаваемых этнографических описаний. Так, иллюстративный материал («костюмы» художника X. Рота) в «Описании» И.Г. Георги был во многом первичным в отношении к тексту, а «специфика народа… приписана не людям, а вещам», что отражало современную культуру видения мира[133]. Визуализация этнографического восприятия осталась доминантной и в науке XIX века: «Согласно европейской традиции, во всех формах убеждающего и подчиняющего европейского знания заложено зрительное восприятие»[134].

В общем, можно утверждать, что строгая и стройная система классификации в XVIII в. окончательно еще не сложилась, принципы описания пока находились в явной зависимости от объема знаний о тех или иных народах – чем меньше сведений, тем в большем затруднении оказывался автор, тем более что часто он был довольно произволен в своих классификациях. Несмотря на отсутствие признаваемых всеми критериев этнической принадлежности, можно говорить о том, что уже зафиксирован перечень основных признаков, но еще без жестко определенной их иерархии: язык, внешний облик, занятия, обычаи, законы; ум, нравственность и характер (нрав).