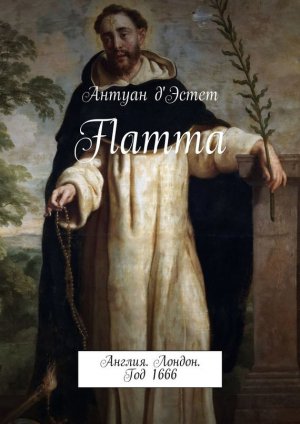

Flamma д'Эстет Антуан

Он сделал особый упор на последнем слове и Дэве был вынужден покорно склонить голову:

– Да… господин епископ, – пробормотал он. И все, кто до этих пор не понимал, кто перед ними – или точнее: перед кем они! – находятся, склонились в нижайшем поклоне прелату церкви.

С дрожью не то разочарования, не то бешенства Адам Дэве почувствовал огромную разницу между своей должностью и саном человека пришедшего на помощь его противнику.

– Но закон для всех один, – еле слышно прошептал он, отирая вспотевший от осознания сокрушительнейшего поражения лоб.

– Вы умный человек, господин Дэве, – так же тихо отвечал расслышавший его епископ, – и должны понимать, что это не так. А впрочем, я уверен в невиновности моего доброго друга Люциуса, – добавил он уже громче, – и мог бы поручиться за него, если бы порукою ему не были самые дела его.

Эти слова епископа были встречены бурным одобрением толпы.

– Но, тем не менее, произошедшее во дворе собора убийство бросает тень на сам собор, и поэтому я – епископ лондонский, – будучи заинтересован в скорейшем раскрытии этого преступления попрошу начальника полиции – уважаемого господина Хувера – лично! заняться его расследованием.

Услышав это, Адам Дэве молча поклонился епископу и, бросив на архидьякона выразительный взгляд, словно говоривший: «Я уверен: убийца ты!», ушел. Сержант и оба стражника последовали за ним. Затем был унесен в храм труп барона Анкепа, и, когда вслед за ним в соборе исчезли и епископ с архидьяконом, толпа, справедливо решившая, что после отстранения Дэве и ухода высоких сановников церкви ничего интересного здесь больше ожидать не стоит, тоже стала расходиться.

***

Однако народ, когда ему не остается больше ничего интересного, принимается обсуждать последние события, обсуждения приводят к рассуждениям, а рассуждая, люди вспоминают (а то и придумывают) такие мелочи, которые до этого почему-то упускались из виду. Обрастая этими подробностями, изначальное событие представляется уже иначе. И передаваясь по цепочке от очевидца к любопытному, а от того в свою очередь ко второму, пятому, десятому слушателю, оно искажается настолько, что источник становится лишь блеклым подобием порожденного им слуха, который благодаря большей выразительности и насыщенности деталями, мнениями и предположениями продлевает интерес к своему прародителю.

Глава VII. Слухи

В середине февраля 1666 года в Лондоне ходило достаточное количество разнообразных слухов. Ни тем, кто распространял их, ни тем, кто им внимал, не было доподлинно известно насколько они правдивы. Однако, несмотря на то, что большинство новостей принимались лишь на веру, от их обилия горожанам некогда было скучать, и негде было укрыться. Таверны, рынки, храмы: везде есть люди желающие поговорить и люди которые не прочь послушать.

Не стоит поэтому удивляться, что уже через день после того как во дворе Собора святого Павла был обнаружен труп барона Анкепа, в городе зародилась масса толков о его убийстве. Одни только имена – Алджернон Пичер, Люциус Флам, Адам Дэве – уже возбуждали любопытство простого народа, а сан архидьякон, епископ и титул барон объединенные слухами о преступлении доводили это любопытство до поистине невероятных пределов.

Действительно, к смерти в Лондоне давно привыкли, и даже насильственная смерть, явление хоть и более редкое, чем смерть от чумы, но вполне обычное, не вызвала бы к себе столько интереса, сколько убийство совершенное на святой земле храма и в котором, к тому же, оказались замешаны представители духовенства. Каждый жаждал узнать подробности взволновавшего всех события. И скоро нашлись люди достаточно осведомленные, чтобы эту жажду утолить.

Надо признать, поначалу сообщались только такие достоверные сведения, как например те, что барон погиб около полуночи от удара в висок тяжелым предметом. Однако любопытство одних подстегивает фантазию других, и скоро рождаются слухи, которые мало кто может подтвердить; но они так органично вписываются в общую картину, что им трудно не поверить.

С легкой руки уже небезызвестного лондонцам сторожа собора, в народ была пущена весть о том, что в кармане убитого обнаружилась весьма крупного размера черная жемчужина, оцененная к тому же местным ювелиром в немалые деньги. Сам ювелир почему-то отмалчивался, но надеялся ли он купить редкостную жемчужину и извлечь барыш из этого приобретения, приказали ли ему молчать, или тому была еще какая-то причина, мало кого интересовало. Дело в том, что горожане, положившись на ранее проявленную сторожем бескорыстную честность, в этот раз решили поверить ему на слово. Тем более что это была не бог весть какая важная подробность: она только подтверждала уже успевшее возникнуть предположение о значительности наследства, которое отец Люциус должен получить после смерти своего дяди.

Жадный до денег и прибыльных земель народ, тут же позабыл обо всех добродетелях архидьякона и, не имея в себе силы поверить в то, что кто-то может оказаться равнодушным к богатствам и титулам, стал подозревать священника. Причем обвинителем в данном случае выступало чувство зависти, а не справедливости. Ведь никто даже не подумал винить Люциуса в убийстве – все упрекали его нежданно свалившимся наследством, упуская из виду то простое обстоятельство, что для этого ему пришлось пережить гибель всего своего рода.

На подозрениях сказалось еще и то, что на место отстраненного от расследования Дэве, который был широко известен своим глубоким умом, неподкупностью и завидной проницательностью, был назначен тугодум и мздоимец Хувер, известный разве только тем, что просаживал свое состояние в игорных домах да имел родство со знатным вельможей, заседающим в палате лордов, через посредство которого собственно и получил свое место начальника полиции в Сити.

Далеко не глупый народ воспринял этот шаг епископа не так, как тот удосужился его афишировать; то есть люди, по зрелом размышлении пришли к выводу, что решение прелата заменить простого констебля начальником полиции, было продиктовано не желанием ускорить следствие, а наоборот, намерением вовсе прекратить его. При этом разница в чинах, должна была, если не ослепить лондонцев видимостью особого внимания к этому делу, то, по крайней мере, не дать повода упрекнуть епископа и в обратном. В самом деле, ведь не обязан он знать, что начальник на порядок глупее подчиненного.

Как бы то ни было, за расследование рьяно взялся господин Хувер. Этот достойный муж – крупный, толстый, отмеченный печатью довольства на лице, сияющем от всегда хорошего настроения; столь же невнимательный к бедному народу, сколь предупредительный и смирный перед людьми, превосходящими его по своему положению – тут же привлек к себе пристальное внимание горожан, явив на их суд весьма необычную версию преступления.

Обладая довольно-таки своеобразной способностью замечать то, чего вовсе не было, и делать на основании этих замечаний выводы, имевшие в его понимании претензию называться логичными, Хувер вывел предположение, что убийство могло быть ритуальным. На эту неожиданную мысль его натолкнули два только обстоятельства: во-первых, то, что труп был обнаружен прямо посреди соборного двора и, по его мнению, был оставлен там не без тайного умысла; во-вторых, – черная жемчужина, – которая почему-то не могла оказаться ничем иным кроме как зловещим знаком сектантов.

Народ, сам обладая достаточно богатым воображением, не мог не оценить всех прелестей подобной версии, хотя бы только потому, что из-за многочисленности сект появившихся в Лондоне за последний год, она была вполне реалистичной. Поэтому, несмотря на все предубеждения против господина Хувера, горожане с восторгом взяли эту версию на вооружение, возвели ее в ранг слуха и, перевирая на все лады, длительное время довольствовались ею.

Но какими бы интересными ни были слухи, какого бы страху они не навели, какой бы скандал не вызвали – все они недолговечны, и на смену одному всегда придет другой, быть может гораздо менее злободневный, но покоряющий присущей всему новому и неизведанному очарованием свежести.

Так мистические настроения в народе, вызванные молвой о разного рода культах, были бесцеремонно прерваны слухами о тяжелой болезни архидьякона, которая помешала ему присутствовать на отпевании и похоронах дяди, а также не позволила провести по нему заупокойную службу…

***

Сжигаемый жаром лихорадки, в беспамятстве, Люциус видел перед собой бредовые образы последних событий, причудливым образом перемежающиеся в его воспаленном мозгу с новыми впечатлениями. Все эти видения сопровождались неосознанным шепотом больного, из которого следовало, что чудится ему приблизительно следующее:

«На сырой земле лежит израненный и с трудом приподнимающийся на разбитых руках странного вида человек. Весь в грязи и прилипших перьях, с обломанными крыльями, он находится в окружении распятий, надгробий, перевернутых крестов и множества неизвестных ему людей, взгляд которых с неуловимой быстротой меняет отражающееся в них чувство с сочувствия на алчность, когда начинается дождь неведомо откуда взявшихся золотых монет. Вместе с золотом с неба затянутого багряными тучами падает тело человека. Лица его не видно, но почему-то сразу становится ясно, что глаза на этом лице навсегда остановлены смертью. Не обращая внимания на мертвеца, люди продолжают с жадностью загребать вожделенные монеты, которые словно не желая оставаться в их недостойных руках, вязкой желтой жижей протекают сквозь пальцы, и, снова превращаясь в блестящие кругляши, падают наземь. Как живые, они перекатываются между трупом и крылатым человеком, сливаясь в одного мерзко извивающегося монстра, ослепительно сверкающего золотой чешуей. Этот монстр яро озирается по сторонам, в поисках жертвы, останавливает свой хищный взгляд на человеке со сломанными крылами и, раскрыв ужасную пасть в почему-то беззвучном реве, вдруг рассыпается тысячей черных и белых жемчужин. А те, лопаясь в воздухе, испаряются множеством маленьких дымных облачков, попеременно принимая облик ухмыляющегося барона Анкепа, улыбающегося своей тонкой улыбкой епископа и необычайно красивой рыжеволосой девушки с трогательно-растерянным видом протягивающей крылатому человеку руку».

***

…но эта болезнь оказалась лишь следствием нервного переутомления и продолжалась не настолько долго, чтобы всерьез заинтересовать требовательных лондонцев. Кроме того она не давала простора для фантазии. Зато епископ, в одно из своих посещений, привез в Собор святого Павла действительно стоящее известие:

– Друг мой! – радостно говорил он Люциусу. – Я получил депешу, в которой мне сообщают о том, что его величество король со всей свитой и придворными выехал из Оксфорда и направляется в Лондон. Через два дня они будут здесь!

– Король возвращается? – переспросил еще не окрепший после болезни архидьякон. Он, казалось, задумался. – Действительно – это событие; но его следовало ожидать и я не вполне понимаю вашей буйной радости.

– Как?! Театр, опера, балы, званые обеды: все великосветские развлечения вместе с королем возвращаются в город. И ты еще спрашиваешь, чему я радуюсь!? – восклицал счастливый прелат. – Я в предвкушении!.. всех этих наслаждений, которые после долгого перерыва вызванного чумой (будь она трижды не ладна!), наконец, обещают стать вновь доступными.

Архидьякон все еще размышлял, но услыхав брошенное чуме проклятие, едва заметно улыбнулся. Епископ продолжал:

– Уже по приезде, его величество собирается дать торжественный ужин в честь своего возвращения. Там будет вся элита, весь свет общества и я хочу… – он намерено сделал паузу после слова «хочу», давая другу понять, что отказ его обидит – …чтобы ты сопровождал меня на празднования в Уайт-холле. В самом деле, Люциус, тебе нужно развеяться.

– Да, так и сделаю, – задумчиво протянул архидьякон и, очевидно придя к какому-то решению, добавил: – Я буду иметь честь сопровождать ваше преосвященство в Уайт-холл.

– Отлично! Не думал, что ты так скоро согласишься, – сказал епископ и, боясь, как бы Люциус не передумал, поспешил с ним распрощаться: – Ну, раз уж мне не нужно тебя уговаривать, я верно успею сделать пару визитов старым знакомым. Через два дня я пришлю за тобой карету.

И кивнув головой в знак окончания беседы, он ушел. Вместе с епископом стены собора покинула и весть о скором возвращении короля из Оксфорда в Лондон. Впрочем, и она развлекала горожан не долее суток. Король – персона, настоль далеко отстоящая от простых смертных, что этот слух быстро затерялся, отодвинутый на второй план гораздо более близкими и обыденными новостями.

Правда, когда епископ ушел, архидьякон тут же позвал к себе Павла и попросил срочно привести нотариуса, с которым и проговорил около двух часов за закрытыми дверями. Такая секретность могла бы заинтересовать лондонцев, но, то о чем разговаривал архидьякон с приглашенным нотариусом, так никому и не стало известно.

Глава VIII. Исповедь

Слухи слухами, а жизнь, так или иначе, продолжает свое движение к будущему, увлекая за собой человеческие судьбы. Следующие два дня поэтому, несмотря на отсутствие сколь бы то ни было интересных происшествий, пролетели почти также незаметно, как прошедшая в россказнях и пересудах неделя.

Архидьякон вполне оправился после болезни и в ожидании вечера, когда ему предстояло явиться на королевский праздник в Уайт-холл, коротал время, бесцельно расхаживая по Собору святого Павла. Как и девятью днями ранее, унылая тишина царила во вновь пустующем храме, но все население Лондона в это время, должно быть, собралось у северо-западных ворот в надежде не пропустить торжественного въезда его величества Карла II в город, и пренебрежение прихожан к собору на сей раз оправдывалось вполне естественными причинами.

Однако, как оказалось, не все предпочли зрелище раззолоченных карет и блестящих придворных благочестивой молитве: в одном из порталов собора показалась женщина. Пряча лицо под краями головного платка, которые она стягивала руками, полагая, что делается незаметнее, эта женщина остановилась на пороге. Поворачиваясь всем телом, чтобы не нарушать своей наивной маскировки, она осмотрелась, заметила архидьякона, и смущенно покраснев под его пристальным взглядом, все же решительно направилась прямо к нему.

– Святой отец, я согрешила, – сказала она приблизившись. Безо всякой подготовки и приветствия… выпалила… быстро, как заранее подготовленную фразу; и тут же замолкла, словно не решаясь говорить дальше, пока кто-нибудь, вопросом не подтолкнет ее к дальнейшим откровениям.

Архидьякон молчал. С покровительственным видом человека, которому больше чем кому-либо известно, что такое грех, он недоверчиво взирал на острый нос, румяные щеки, черные, ниспадающие из-под платка на лоб, волосы и молодые руки кающейся женщины.

– Объяснитесь, дочь моя, – наконец проговорил он, убедившись, что стоявшей перед ним девушке едва ли многим больше восемнадцати лет. – Какой грех могли совершить свежесть, красота и молодость?

Эти слова заставили девушку буквально затрепетать от удовольствия. Она стянула с хорошенькой головки уже ненужный платок и, устремив на Люциуса открытый взгляд чудесных карих глаз полных блеском чувственного простодушия, казалось, была готова вверить ему свою душу. Но тот не замечал ее волнений и она, понурив голову, сказала только:

– Я влюблена, святой отец.

– Любовь не может быть греховной, – бесстрастно отвечал архидьякон. – Греховными могут быть недостойные помыслы, которые мы по неразумению своему принимаем за часть ее.

– Да, но я люблю… священника!

– А-а… – задумчиво протянул архидьякон.

Она продолжала:

– Вы понимаете; такая любовь запретна.

– Смотря, чего вы от нее хотите, – постепенно увлекаясь беседой, ответствовал Люциус. – Любовь бывает платонической и плотской: первая заставит вас страдать, но она чиста и непорочна; вторая доставит удовольствие, но в вашем случае… – он не договорил, однако в самой паузе чувствовалась невозможность подобного варианта. – Поймите, дочь моя, жаждать наслаждения, значит познать искушение от лукавого, тогда как принять страдания, значит постигнуть благо. Любить взглядом никто не может запретить даже священнику, и здесь вы можете рассчитывать на взаимность.

– Значит, у меня есть надежда? – тихонько спросила девушка, которая внимала архидьякону скорее сердцем, нежели ушами.

– Если вы готовы довольствоваться вздохами, легким пожатием руки и нежными взглядами… – пожав плечами, подтвердил священник. – Но если вы непременно желаете большего, то погубите и себя и своего избранника, ведь совратив человека посвятившего себя богу, вы проклянете его душу.

Девушка вздрогнула. Она вновь устремила на Люциуса свой чудный взгляд, но, не встретив в нем никаких других чувств, кроме обычного для священника участия, была вынуждена опять опустить голову.

– Благодарю вас, святой отец. Вы на многое открыли мне глаза, – странным голосом прошептала она и, сопровождая свои слова не менее странным взглядом, добавила: – Пожалуй, даже чересчур на многое.

Сказав это, девушка резко повернулась на месте и стала удаляться таким быстрым шагом, что временами казалось, будто она вот-вот сорвется и побежит. Однако этого не случилось, наоборот, она гордо вскинула голову и замедлила шаг, но столкнувшись в дверях, с входившим в собор молодым человеком, одарила его столь гневным взором, что становилось ясно, какого усилия ей стоило овладеть собой.

Архидьякон с интересом посматривал вслед, уходившей не попрощавшись, девушке. Ни перемены в ее шаге, ни ее взгляд не ускользнули от внимания священника. Какая-то мысль возникла в его голове, но он, тут же, с негодованием прогнал ее:

– Нет, не может быть… глупости, – прошептал он в ответ на собственную догадку. После чего устремился навстречу вошедшему человеку, в котором узнал своего духовного сына и хорошего приятеля Филиппа Вимера.

– Филипп! Приветствую вас! – воскликнул священник при виде давнишнего друга. – Чем я обязан столь приятному сюрпризу? Впрочем, позвольте, угадаю: до вас дошли порочащие меня слухи, и вы пришли с уверениями в вашей дружбе, не так ли?

– Как вам будет угодно, Люциус, – несколько рассеяно отвечал молодой человек. – Вы всегда можете рассчитывать на меня: сколь бы ничтожными ни были мои возможности, я с удовольствием употреблю их для вашей пользы. Но право мне кажется, что вы преувеличиваете: может ли человека обладающего достоинствами, коими, как всем известно, обладает ваше преподобие, что-либо порочить. Тем более жалкие слухи, которые и всерьез-то воспринимать не стоит.

– Вы шутите, дорогой друг, – пробормотал польщенный священник.

– Нисколько!.. наоборот я так уверен в вашем уме, доброте и благочестии, что прибыл к вам за советом касательно весьма щекотливой ситуации, в которую я имел несчастье угодить.

Архидьякон нахмурился.

– Что-то случилось? – спросил он, мысленно упрекая себя в том, что сначала отвлекшись на свои проблемы, а потом ослепленный вежливостью Филиппа, не заметил озабоченности молодого человека. – Что-то с Розой?

– С Розой? – переспросил Филипп, беспокойство в глазах и голосе которого на мгновение уступило место наплыву нежной грусти, ясно говорившей о том, какое место в его жизни занимает обладательница этого имени. – Слава богу, нет!.. С Розой все в порядке.

– Тогда в чем же дело?

Филипп заметно колебался.

– Мы, кажется, затронули тему слухов, ваше преподобие? – наконец начал он.

Люциус, терпеливо ожидая к чему приведет подобное начало, и, зная что друг его никогда не тревожится попусту, молча кивнул.

– Так вот, – ободренный серьезностью и вниманием архидьякона продолжал молодой человек. – Кроме уже упомянутых нами слухов, в городе говорят еще о неких тайных обществах и…

– …вы были так безрассудны, что попались в руки секты?! – возопил Люциус, догадавшись, по тому как стыдливо прятал глаза Филипп, о совершенной им глупости.

– Точно так, как вы изволили выразиться, – пробормотал тот. – Безрассудно и прямо в руки.

При этом Филипп – по натуре тихий и застенчивый – так по-ребячески сжался, словно ждал, когда же его начнут отчитывать за этот проступок, заранее признавая справедливость всех готовых посыпаться на него упреков и смиряясь с наставлениями.

– Вы должны покинуть это общество… иначе оно поглотит вас, – мрачно сказал архидьякон и в каком-то резко охватившем его раздражении прибавил: – Какого беса, вам вообще такое вздумалось?!

– Когда человеку не к кому больше обратиться он обращаются к Богу, – отвечая на последнюю часть слов Люциуса, прошептал Филипп, – а когда и Бог его отвергает – к людям, имевшим смелость бога заменить.

– Вы богохульствуете! Какое счастье, что никто кроме меня не слышит вас, – тихо, но с наивыразительнейшей мимикой, проговорил священник. – Запомните хорошенько: Господь никогда не отвергает людей, только люди могут отвергнуть Бога.

– Но на земле Бога представляют люди! А в то время, когда гибнущему от чумы народу больше всего нужна была помощь Его представителей, они всё свое время, заботу и внимание отдали умирающим или уже умершим, совсем позабыв о нас – о всё еще живых и страждущих, – глухим голосом, с подернувшимся пеленой взором, говорил Филипп, находившийся, будто в экстазе, от нахлынувших на него воспоминаний о пережитых ужасах эпидемии. – Страх, постоянное беспокойство, вечная боязнь за себя и свою семью… Мы нуждались в утешении, а в церквях нас встречали бестолковые причты; нам указывали на изъеденные язвой трупы и говорили: «Возрадуйтесь! Вы хотя бы живы!». – Филипп посмотрел прямо в глаза архидьякону. – Как тут было не соблазниться новой верой, дающей если не саму умиротворенность, то хотя бы тень ее?

Архидьякон почувствовал укор.

– Вы обвиняете нас в том, что мы старались облегчить участь обреченных? – спросил он несколько сбитый с толку Филиппом, обычно добросердечным и жалостливым. – Вы?!

– В страданиях человек становится еще более эгоистичным, нежели в радости, – слабо улыбнувшись, отвечал молодой человек, отлично понявший значение того особенного упора сделанного архидьяконом на последнем слове. – Но отвечая на ваш первый вопрос, скажу: Нет! Я обвиняю не тех отважных и самоотверженных лекарей да священников, которые, рискуя заразиться, стремились вселить надежду в безнадежных – им было действительно не до нас; а тех, низких и трусливых, что сидя во дворцах и храмах были глухи и слепы к нам. К нам! Людям, которых можно было успокоить одним лишь словом, свидетельствующим о том, что о нас думают, что мы не забыты.

– И все же вы должны оставить секту, – твердо сказал архидьякон, решивший, что Филипп, пожалуй, прав и не стоит больше отходить от основной темы их разговора.

– В этом то и состоит затруднение, ваше преподобие. Идея, во время эпидемии призванная объединить людей верой в счастливое избавление, по окончании ее вывернулась на изнанку: избавлением стала смерть, а жизнь сделалась приговором. Общество превратилось в культ столь страшный, что теперь он не отпускает просто так своих, пусть даже невольных, членов.

– Сколько вам нужно? – неожиданно поинтересовался архидьякон, думая, что Филипп имеет дело с обычной шайкой вымогателей и мошенников.

– Помилуйте, Люциус! – искренне обиделся тот, заставив покраснеть и потупить взор вновь упрекнувшего себя архидьякона. – Если бы речь шла о деньгах я бы их заработал. Но эти люди – фанатики своей развращенной веры. Им безразлично золото.

– Чего в таком случае они требуют? – спросил священник, начиная тревожиться. Он знал, что люди не подчиненные алчности, руководствуются более возвышенными мотивами в достижении своих целей. И горе, если цели эти недобрые.

– Посвящения, – мрачно ответил Филипп. – Только посвященный может покинуть секту.

– Я не понимаю…

– Обряд посвящения связывает адепта с обществом гибельной тайной, которая обеспечивает «Отверженным» то, что и остальные их секреты останутся неразглашенными. Лишь убедившись в том, что даже сама память посвященного стремится предать забвению тайну, хранителем которой он стал, секта предоставляет ему выбор: получить свободу или еще глубже погрузиться в ее отчаянную пучину.

– Но… сколь страшным должно быть деяние, чтобы человек, совершивший его, не смел рассказывать о нем? – заранее зная ответ, спросил архидьякон, вперив пронзительный взгляд в лицо Филиппа. – И даже от самого себя прятал бы о нем воспоминания. Ведь таковым, – медленно продолжал священник, – может статься только…

– …убийство, – павшим голосом закончил несчастный молодой человек. – Я должен убить некоего Маркоса Обклэра.

– Иначе?.. – желая узнать, есть ли альтернатива, поинтересовался архидьякон.

– Иначе я буду достоин избавления.

– То есть, если я вас внимательно слушал и ничего не пропустил, – смерти?

– Именно, ваше преподобие, – смерти.

С самого начала разговора и до сих пор, архидьякон не мог понять, каково отношение к нему Филиппа после всех распущенных в городе слухов, и, в зависимости от этого, как ему самому относиться к Филиппу. Когда же тот только упомянул об убийстве, Люциуса вновь стали одолевать всякого рода нелепые домыслы и подозрения. И он решил, что настало время окончательно эту неприятную для него ситуацию прояснить.

– Чем Я! могу помочь? – угрюмо спросил архидьякон, как-то по-особенному выделив слово: «Я».

– Советом святой отец, – просто отвечал молодой человек, постаравшись все же вложить в свои слова особый смысл: «Если не как друг, то как священник». И с непередаваемой горечью добавил: – Я надеюсь, вы наставите меня на истинный путь!.. ведь сам я, кажется, готов свернуть с него.

И снова, в который уже раз, архидьякону пришлось укорять себя в бесчувственности. Каким черствым сделало его сердце, похороненное там чувство вины в совершенном случайно преступлении и умышленном его сокрытии.

«Но что я могу сделать? – уныло думал он. – Я! Убийца!».

И растерянно молчал… пока, вдруг не услышал вздох… Точнее два, но прозвучавших одновременно и слившихся воедино – в печальное дыхание самой горести. Один из них был мужским и принадлежал погруженному в свои нерадостные мысли Филиппу в скорбном отчаянии ожидавшему, что же ему скажет Люциус; другой раздался прямо над ухом архидьякона, своим жаром обжигая его. Он был явно женским и заставил священника вздрогнуть, показавшись ему однажды (причем недавно и в самых неприятных обстоятельствах) слышанным. Люциус оглянулся, но никого не увидел. Чему впрочем, не удивился, вспомнив, кому именно мог принадлежать этот вздох. Зато внутри его стал зарождаться уже знакомый огонь:

«Да я убийца! Мне не вернуться назад, у меня нет возможности, что-то изменить… Я пал, погубил душу и, судя по тому, что со мной сегодня происходит, – жизнь (ибо нельзя спокойно жить, все время, опасаясь быть уличенным). Но он то… Он!.. У него еще есть выбор. Тяжелый, но, все же, выбор».

И, загоревшись пылом воодушевления, он решил:

«Я не дам этому шагу свершиться! Я не дам ему пасть! Я не позволю ему пережить, то, что пережил я!.. Я спасу его!.. Да! Я спасу его душу».

– Подумайте, как на вас посмотрит жена, – начал архидьякон. – Впрочем, нет. Подумайте, как Вы! Филипп, будете смотреть в глаза Розе.

– Ей не обязательно об этом знать, – пытаясь еще как-то храбриться, но, тем не менее, горько отвечал молодой человек. На глаза его навернулись слезы. – Моя смерть станет для нее еще большим испытанием. А убийство?.. Что ж, я, как ни будь, смирюсь с этой мыслью.

– Нет, не смиришься, – неслышно прошептал архидьякон.

И он, обеими руками ухватив Филиппа за плечи, поставил его так, что свет, проникающий сквозь витражное окно собора, упал прямо на лицо молодого человека и блеснул на его влажных глазах, отразивших в себе огромный крест позади священника. Вперив свой горящий взор в эти ставшие удивленными, глаза, в самую глубь их, в самую душу, Люциус твердым голосом непоколебимой воли провозгласил:

– Ты! никого не убьешь!!!

Тон, каким слова эти были произнесены, превратил их в приказ. В эти слова, в этот взгляд священник вложил всю свою боль, все страдания, которые пережил он сам, сделавшись убийцей. С удовольствием наблюдал архидьякон их действие; следил, как в глазах Филиппа появляется осмысленный ужас перед тем, что он собирался совершить, и суеверный страх перед самим священником, на миг показавшимся ему одним из тех древних оракулов, в глазах которых, как в мистическом зеркале, можно увидеть весь кошмар грядущего и предотвратить его.

Филипп задрожал всем телом и медленно попятился. Но Люциус не стал его задерживать и не сказал больше ни слова. Теперь он был уверен: молодой человек откажется от преступления. И только мысль о том, что из-за извращенных верований сектантов Филипп может погибнуть, омрачала еще лицо архидьякона.

– Бог не допустит этого! – сквозь зубы прошипел Люциус, хмуро поглядывая на украшающие храм распятия; а его пальцы, обвивающие сверкнувший в них золотой крест, судорожно сжались в кулак.

Однако в таком напряженном состоянии, архидьякон пробыл не долго. Скоро успокоившись, он поднялся в свою келью, где никто не мог помешать ему предаваться размышлениям о уже проведенных сегодня тяжких беседах и готовиться к не менее тяжелым, но еще только предстоящим разговорам в Уайт-холле.

Вдруг он улыбнулся, как человек, голову которого посетила счастливая мысль.

– Судьба сама дает мне средство, – пробормотал Люциус себе под нос и снова погрузился в раздумья, развивая внезапно возникшую идею.

***

В семь часов в келью архидьякона постучался Павел.

– Карета его преосвященства епископа Лондонского ждет вас во дворе собора, – громко объявил он.

И только слова «Я иду», сопровождаемые загадочной ухмылкой архидьякона, были ему на то ответом.

Глава IX. Пир во время чумы

Когда Люциус спустился во двор Собора святого Павла, там его действительно ждал экипаж украшенный гербами лондонского епископа. Сам же прелат вышел архидьякону навстречу и, критическим взглядом окинув его вполне обыкновенную сутану, недовольно указал на нее пальцем.

– Ты, в самом деле, собираешься ехать к королю в этом? – с непередаваемым выражением полного непонимания спросил епископ, обычно предпочитавший светские костюмы своей епископской мантии и ожидающий того же (с поправкой на сан или должность) от других.

Люциус улыбнулся.

– Вам предстоит еще многому удивиться этим вечером, – вместо ответа сказал он; и, обратив внимание его преосвященства на то, в каком нетерпений тройка запряженных в экипаж коней роет копытами снег, предположил, что таким скакунам не стоит зря простаивать.

Епископ, зная, что Люциус никогда и ничего не говорит попусту, добродушно усмехнулся этой хитрости своего друга и, пропуская его в карету, с удовольствием подумал:

«Пожалуй, вечер и впрямь обещает быть интересным».

***

Карета, увлекаемая тройкой горячих арабских иноходцев, быстро неслась по уже начинающим погружаться в сумерки улицам Лондона.

Люциус был спокоен, молчалив и необычайно собран. Епископ время от времени озадачено поглядывал на него, но не беспокоил. Однако безмолвие ему скоро наскучило, и он, желая вызвать архидьякона на разговор, вкрадчивым тоном спросил:

– Ты, надеюсь, понимаешь, для чего я уговорил тебя отправиться со мной на королевский прием, Люциус?

– Конечно, ваше преосвященство, – ответил архидьякон. – Вы, кажется, говорили о том, что мне необходимо развеяться.

– Да, но ты ведь догадался что это не основная причина.

Люциус вздохнул.

– Ваше преосвященство своею властью заглушили голос города, могущий навредить мне, – сказал он. – Но теперь, в Лондон вернулись люди, власть которых превосходит вашу.

– И ты должен окончательно погасить для них этот голос перекрыв его своим, более громким и…

– Напротив, – перебил епископа Люциус, – я заставлю их прислушаться к этому голосу.

Слова архидьякона привели епископа в замешательство.

– Объяснись, – после непродолжительного молчания попросил он.

– Всему свое время, – уклонился от разъяснений Люциус. – Ведь я пообещал удивить ваше преосвященство; а удивляться, зная все наперед, согласитесь, довольно-таки сложно.

Епископ досадливо пожал плечами, но хоть его любопытство и было раззадорено до предела, настаивать на своей просьбе он не стал. К тому же архидьякон поспешил указать прелату на то, что их экипаж пересекает парк Уайтхолльского дворца и, следовательно, они уже почти приехали.

И точно, в занавешенные окна кареты стал пробиваться свет. Это дворец, парк и прилегающая к ним улица тонули в огнях праздничной иллюминации.

Лошади епископского экипажа замедлили свой бег и скоро вовсе остановились. Ехать дальше оказалось невозможно. Всё вокруг было запружено блистающими каретами, радостно щебечущими прекрасными дамами, прогуливающимися под руку напыщенными вельможами и снующими туда-сюда лакеями в нарядных ливреях.

Епископ, соскучившийся по придворному обществу, выбрался из кареты и поспешил окунуться в его сияние. Раскланиваясь с встречаемыми по пути знакомыми аристократами, он, неизменно улыбаясь, перекидывался с ними парой учтивых фраз и переходил к следующей группе знатных особ, с которыми давно не виделся. Люциус же все время держался позади своего друга и покровителя, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, что без труда ему удавалось благодаря неброскому священническому одеянию. Он был так тих и незаметен, что сам епископ вспомнил о нем только при входе в Уайт-холл, и то лишь на мгновенье, поскольку тут же углубился в созерцание украшенного к празднествам дворца. Впрочем, и архидьякон занялся тем же.

Главная королевская резиденция в Лондоне поражала внушительностью своих размеров, пожалуй, даже больше, чем роскошью. Не зря этот дворец слывет крупнейшим во всей Европе: длинные коридоры, высокие своды и бессчетное количество помещений подтверждают его репутацию. Что же до роскоши, то, несмотря на всю простоту убранства, Уайт-холл, тем не менее, поистине королевское жилище. Огромные гобелены, изображающие сцены из английской истории, библейских преданий и греческих мифов; портреты прежних государей в золотых рамах, среди которых выделяется благородный образ Карла I Стюарта в латах из вороненой стали; восточные ковры, настенные коллекции оружия, доспехи разных эпох и венецианские зеркала в изысканных оправах: все это – суть монаршее величие; и оно оказывает должное впечатление на каждого, кому довелось лицезреть его.

Всякий из тех, кто был шумен и горделив снаружи, оказавшись внутри этого обиталища королей, умерял свое высокомерие, ощущая над собой превосходство целых поколений августейших властителей. Поэтому слуги, встречая вновь прибывших господ чтобы проводить их в гостевую залу дворца, имели дело уже не с кичливыми и заносчивыми дворянами, а со смиренными подданными английской короны. И чем глубже погружались знатные вельможи в Уайтхолльские чертоги, тем большее уважение испытывали они к этим стенам.

Наконец их взорам представилось обширное помещение гостевой залы, где собирались в преддверии торжественного ужина все высшие дворяне и сановники королевства. Гул голосов заполнял все вокруг. Люди, приветствуя друг друга с предусмотренной этикетом любезностью, собирались вблизи тех или иных знаменательных личностей, образуя разномастные группы, в каждой из которых звучали шутки, обсуждения и споры на темы этому кружку наиболее интересные.

Столько звучных имен и высоких титулов оказалось одновременно в одном месте, что для человека давно не выходившего в свет или впервые узревшего его сияние, немудрено было растеряться среди ослепительного блеска придворных. И епископ, принявший почти безразличное выражение лица архидьякона за проявление им неловкости и смущения, счел своим долгом хотя бы издали ознакомить его с наиболее примечательными из находившихся здесь особ.

– Видишь там, у окна, господина в канцлерском облачении? – проговорил епископ, указывая в дальний конец залы на почтенного возраста мужчину в черном бархатном костюме с белым воротничком и золотым шитьем. – Это Эдуард Хайд – граф Кларендон и сам лорд-канцлер Англии.

– Его окружает довольно внушительное общество, – заметил Люциус, не выражая, впрочем, особого интереса. – Но всё это люди в летах и я не думаю, чтобы эта партия имела вес при сравнительно молодом дворе короля.

– Ты прав, Люциус! – усмехнулся епископ. – Влияние милорда Хайда уже не то, что прежде. К тому же он позволяет себе выказывать явное неодобрение по отношению к некоторым увлечениям его величества. Но что это?

Вошедший в комнату лакей громко возвестил о появлении королевы. В зале началось движение: желая засвидетельствовать свое почтение венценосной супруге Карла II, к ней тут же устремилось множество придворных. Вокруг Екатерины Браганца быстро образовалась группа ее почитателей. Но, состоявшая в основном из льстецов шумно восхищавшихся дивным атласным платьем королевы, украшавшими шею и руки ее величества драгоценностями и необыкновенной красотой самой уроженки Португалии, группа эта была скучна, и священники отнеслись к ней довольно пренебрежительно.

– Представить тебя королеве? – нехотя спросил епископ.

– Благодарю, ваше преосвященство, – мягко отказался Люциус. – Достаточно будет, если вы представите меня его величеству королю Карлу.

– Разумеется, Люциус. Но пока государя здесь нет; а я, все же, хотел бы оказаться тебе полезным.

Архидьякон окинул всё помещение внимательным взором.

– В таком случае скажите: кто эта дама? – попросил он.

Епископ проследил взгляд архидьякона до самого веселого и многочисленного из здешних кружков: десятки придворных щеголей и модниц собрались возле молодой темноволосой женщины, туалет которой ничуть не уступал одеяниям самой королевы.

– О-о, эта дама – то самое «увлечение» короля, которое вызывает такое неодобрение со стороны милорда Хайда, – с удовольствием отвечал прелат. – Еще в своем изгнании Карл любил эту женщину2, в изгнании же она отвечала ему взаимностью. И теперь, если не по титулу и крови, то по сути, она – истинная королева Англии.

Епископ ненадолго прервался, чтобы оценить впечатление, оказанное его словами на архидьякона: в этот раз Люциус действительно заинтересовался.

«То, что нужно» – внутренне улыбаясь, подумал архидьякон.

– Обрати внимание на ее окружение, – продолжал тем временем довольный епископ. – По численности оно сравнимо со свитой Екатерины, а по именам и вовсе превосходит ее. Граф Шефтсбери, барон Арлингтон, герцог Бэкингем: сплошь богачи да лорды и… уж не принца ли Джеймса я вижу среди них?!

Люциус всмотрелся в лицо особы указанной ему прелатом.

– Кажется, вы правы, ваше преосвященство, – сказал он. – Этот человек как две капли воды похож на Карла I, изображение которого мы видели в одной из галерей дворца по пути сюда.

– Подумать только, сам герцог Йоркский! – воскликнул епископ. – Похоже, дни Эдуарда Хайда действительно сочтены: не пройдет и полутора лет, как он лишится остатков своего влияния.

– Хм, милорд Хайд конечно стар и уже сейчас не имеет достойной поддержки. Но, так или иначе, он первый министр его величества… – задумчиво пробормотал архидьякон, и с нотками сомнения в голосе спросил: – Вы всерьез считаете, что «увлечению» Карла II под силу свалить лорд-канцлера?

– О да! – уверенно ответствовал епископ. – Брат короля и любовница короля – это те силы, с которыми должно считаться даже канцлерскому могуществу. А уж если эти силы в расцвете своего влияния объединятся… – прелат не договорил, но было ясно, что ничего хорошего от такого альянса графу Кларендону ждать не приходится. – Впрочем, – заметил епископ, – мне казалось, что ты и без моих рассуждении больше тяготеешь к партии миссис Палмер.

– Так то оно так, ваше преосвященство, но мне все же не хотелось бы допустить ошибку в столь важном деле как выбор будущих союзников, – флегматично проговорил Люциус. – И посему я очень рад, что своим мнением вы подтвердили мои предпочтения.

Епископ засмеялся: дальновидность и предусмотрительность архидьякона пришлись ему по душе, а окончательное решение порадовало.

– Ты не пожалеешь о том, что отдал ей предпочтение, Люциус, – сказал он и, жестом приглашая архидьякона проследовать за ним, добавил: – Но давай же приблизимся к леди Палмер и окажем фаворитке те почести, в которых отказали лорд-канцлеру и даже самой королеве.

Архидьякон не двинулся с места.

– Нет. Не сейчас, ваше преосвященство, – твердо произнес Люциус. – Перво-наперво нужно представиться его величеству.

– Что ж, – вздохнул прелат, – подождем.

Архидьякон легким поклоном поблагодарил его за согласие.

– Однако признаюсь, – продолжал епископ, – мне не терпится поприветствовать его высочество принца и миссис Палмер. К тому же в их обществе я вижу немало новых лиц, свести знакомство с которыми, может оказаться… – он на мгновение прервался, засмотревшись на некую привлекшую его внимание фигуру, – … не лишенным интереса и значительной доли приятности занятием, – закончил свою мысль епископ и, по-прежнему следя за кем-то взглядом, тихонько пробормотал: – Любопытно… кто эта рыженькая красавица? Раньше я ее не встречал.

Он был до того поглощен созерцанием этой неизвестной ему девушки, что не заметил, как архидьякон, слышавший все (включая последние) слова епископа, вздрогнул.

– Как вы сказали? – взволнованно переспросил Люциус; но ответа ему уже не требовалось: в направлении более чем красноречиво указанном глазами епископа, архидьякон увидел ее – женщину, пленяющую своей красотой и пугающую воспоминаниями с нею связанными.

Страх отразился на лице священника. Он ни на минуту не забывал об этой женщине, но, представляя ее демоном, фантомом – кем или чем угодно, только не существом из плоти и крови, – не был готов ко встрече с ней. В одно мгновение, перед архидьяконом, вместо бесплотного напоминания о преступлении, встала реальная угроза живого свидетельства.

Девушка, должно быть ощутив на себе два таких по-разному чувственных взгляда, обернулась в сторону обоих представителей духовенства. Ее улыбка, к великому удовольствию епископа, ясно дала понять, что они замечены, а легкий кивок ее прелестной головки, к столь же великому неудовольствию и даже ужасу архидьякона – что он узнан.

Невольно поддавшись тревожному порыву, Люциус судорожно схватил епископа за локоть.

– Что с тобой, Люциус? – спросил тот, видя волнение архидьякона, но не вполне понимая его причину. – Ты знаешь ее?

Этот вопрос заставил Люциуса пожалеть о своей несдержанности. Ответ: «нет», после такой эмоциональной реакции на приветственный знак рыжей красавицы, был попросту невозможен; а любой другой, несомненно, приведет к последующим расспросам, чего архидьякону – в силу желания скрыть те роковые обстоятельства, при которых он девятью днями ранее столкнулся с этой женщиной – следовало бы избегать.

Замешательство Люциуса грозило стать заметным, но из затруднительного положения, в котором он оказался, архидьякона вывел раскатистый голос королевского камердинера, громогласно объявившего:

– Его величество король Англии, Шотландии и Ирландии – Карл II Стюарт!

Все разговоры разом прекратились, и присутствующие единым движением склонились перед вошедшим в залу королем. Карл II, как и брат его, – герцог Йоркский, – был очень схож с портретом своего отца Карла I, и только некоторая обрюзглость лица ныне царствующего короля, вызванная чрезмерно вольным образом его жизни, умаляла это сходство с благородной во всех отношениях внешностью предка. Что впрочем, не помешало придворным встретить своего государя общим гулом радостных голосов.

Король поблагодарил за теплый прием и, предложив оставить славословия на десерт, пригласил всех собравшихся перейти в комнату по соседству, дабы собственно поужинать. Слуги, повинуясь словам своего государя, отворили двери обеденной залы и Карл II, усевшись за отдельный, возвышающийся над остальными, стол, сделал знак рассаживаться и остальным. Гости, согласно требованиям придворного этикета, заняли соответствующие их званию и рангу места за другими столами и торжественный ужин начался.

***

Яркое освещение обеденной залы, отражаясь в позолоте блюд и хрустале бокалов, заставляло все помещение мерцать подобно чистейшей воды бриллианту, а расставленные здесь столы, как водится на королевских пирах, ломились от всевозможных яств. Каждая смена блюд оказывалась аппетитней предыдущей. Многочисленные слуги, прислуживающие за ужином, не успевали подливать вина в бокалы трапезничающих господ. Все – от какого-нибудь провинциального барона, до самого Карла II – отдавали должное искусству королевских поваров и богатству королевских погребов.

Один лишь Люциус был мрачен и почти не притрагивался к пище. Присутствие рыжей девушки заставляло архидьякона испытывать сильнейшее беспокойство: кто знает, какие намерения и мысли скрываются за ее трогательной улыбкой.

***

Наконец ужин закончился. Насытившиеся и довольные дворяне перешли обратно в гостевую залу, где прислугой уже были расставлены столики для игры в карты. Гости, как и прежде, – группами, – разбрелись по разным углам и предались азартному развлечению, продолжая при этом оживленно беседовать.

Епископ вместе с Люциусом направился к столу, за которым его величество увлеченно играл в винт3 с тремя ирландскими аристократами. В десяти шагах от них священники остановились.

– Когда король заговорит с тобой, подойди ближе, – сказал епископ; и, преодолев оставшееся расстояние в одиночку, отвесил общий поклон ирландцам и отдельный, особо почтительный, его величеству.

Архидьякон, находясь в отдалении, не мог слышать, о чем говорится за королевским столом, но по тому, как Карл II посматривал в его сторону, догадался, что речь идет именно о нем, а значит, епископ не стал затягивать с представлением Люциуса государю.

– Господин Люциус Флам! – громко и нарочито грозно произнес король, глядя прямо на архидьякона.

– Я здесь, ваше величество, – ничуть не смутившись, отозвался тот, делая несколько шагов вперед.

Вокруг все стихло. Взоры всех присутствующих обратились на Люциуса. Двор только утром прибыл в Лондон, но о смерти барона Анкепа, было известно уже каждому. А человек, представший сейчас перед королем – не только настоятель Собора святого Павла, возле которого произошло убийство, но еще, к тому же, и племянник погибшего.

– Это господин Флам! – шептали одни.

– Это отец Люциус! – подхватывали другие.

– Это архидьякон из того самого собора! – добавляли третьи.