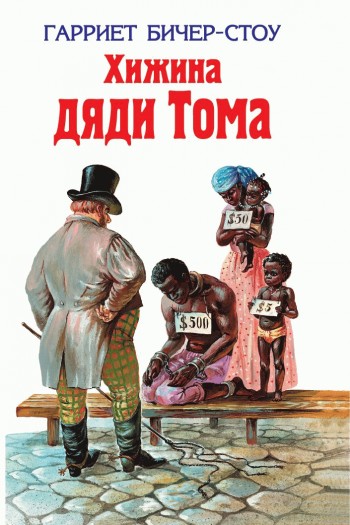

Хижина дяди Тома Бичер-Стоу Гарриет

Глава I,

в которой читатель знакомится с «гуманным» человеком

Суровый февральский день склонялся к вечеру. В маленьком городке П., в штате Кентукки, два джентльмена сидели в уютной столовой за бокалом вина. Они были одни. Сдвинув поближе стулья, джентльмены углубились в серьезный деловой разговор.

Мы из вежливости сказали «два джентльмена», но, строго говоря, это определение вовсе не подходило к одному из собеседников. Это был невысокий коренастый человек с грубыми, маловыразительными чертами лица. Он держал себя с наглостью и напыщенностью, свойственными людям, которые, не стесняясь в средствах, пробивают себе путь к успеху. Одет он был с большой претензией – его пестрый жилет и синий в желтую крапинку галстук, завязанный огромным замысловатым узлом, вполне подходили к его крикливо-франтоватому виду. Грубые пальцы его рук были унизаны множеством колец, и на тяжелой золотой цепочке от часов болтались самые разнообразные брелоки, которыми он самодовольно позвякивал в пылу разговора. Речь его отнюдь не соответствовала правилам грамматики, и сдабривал он ее время от времени такими красочными проклятиями, которые я, при всем моем стремлении к наибольшей правдивости, не могу здесь привести.

Его собеседник, мистер Шельби, производил впечатление человека образованного. Вся окружавшая обстановка свидетельствовала об обеспеченности и даже значительном материальном благополучии. Оба собеседника были поглощены разговором.

– Вот именно так я и желал бы уладить это дело, – произнес мистер Шельби.

– На такие условия я не могу согласиться, никак не могу, мистер Шельби! – ответил его собеседник, приподняв бокал и рассматривая на свет налитое в него вино.

– Но примите во внимание, Хеллей: Том в самом деле замечательный парень и, безусловно, стоит этой суммы. Он спокоен, честен, умен, так что всю работу на плантации он наладил, как часовой механизм.

– Вы имеете в виду: честен, как может быть честен негр, – заметил Хеллей, наливая себе рюмку бренди.

– Нет, я имею в виду настоящую честность. Том – хороший, работящий, разумный и благочестивый человек. Я доверил ему все мое имущество – деньги, дом, лошадей, разрешил ему свободно передвигаться по окрестностям. Он вполне оправдал мое доверие.

– Немало людей, Шельби, считают, что верующих негров не бывает, – с ударением произнес Хеллей. – Но я готов допустить, что ваш Том верующий. В последней партии, которую я пригнал в Орлеан, был один – стоило послушать, как эта скотина молилась! Лучше всякой проповеди! И притом – кроткий, покладистый. Ну и заработал я на нем порядочно деньжонок! Я приобрел его на аукционе – продавалось имущество несостоятельного должника, и достался он мне чуть не даром. Я получил на нем шестьсот долларов чистой прибыли! О да! Благочестие у негра – вещь ценная, разумеется, если товар неподдельный.

– Что касается Тома, его благочестие и преданность – товар, во всяком случае, неподдельный, – промолвил мистер Шельби. – Не далее как прошлой осенью я послал его одного по моим делам в Цинциннати[1]. Он должен был привезти мне пятьсот долларов. «Том, – сказал я ему, – я доверяю тебе, зная, что ты человек честный и порядочный. Ты меня не обманешь». И Том действительно вернулся. Я знал, что так будет. По имеющимся у меня сведениям, какие-то негодяи спрашивали его, почему он не удрал в Канаду. «Мой господин доверял мне, – ответил Том, – поэтому я не мог так поступить». Вся эта история стала мне известна. Должен признаться, что мне очень тяжело расстаться с Томом. Вам следовало бы, Хеллей, принять его в покрытие всего долга; вы так и поступили бы, будь у вас совесть.

– Ого! Совести у меня ровно столько, сколько нужно деловому человеку. Ровно столько, чтобы при случае поклясться ею, – продолжал в шутливом тоне торговец. – Кроме того, я готов сделать все в пределах разумного, лишь бы услужить моим друзьям. Но то, что вы предлагаете, – это уж через край! Этого я не могу. – При этом Хеллей, вздохнув, снова наполнил до краев свой бокал.

– Так как же, Хеллей? Какие условия вы ставите?

– Неужели у вас не найдется мальчишки или девчонки, которых вы могли бы продать вместе с Томом?

– Хм, право, не знаю… Говоря по совести, меня только тяжелая необходимость заставила прибегнуть к продаже. Мне не хотелось бы расставаться ни с кем из моих людей.

В эту минуту распахнулась дверь, и в комнату вбежал мальчик-квартеронец[2] лет четырех или пяти. Ребенок был на редкость красив и привлекателен. Черные шелковистые кудри обрамляли круглое личико с ямочками на щеках, а большие темные глаза, одновременно мягкие и огненные, из-под густых, длинных ресниц с любопытством оглядывали присутствующих. Аккуратно сшитое платьице из красной с желтыми квадратиками материи хорошо сидело на его маленькой фигурке и очень шло ему. Забавная застенчивость, смешанная с известной уверенностью, показывала, что он привык встречать ласку и внимание со стороны своего господина.

– Хэлло, Гарри-галчонок! – крикнул мистер Шельби и, свистнув, бросил ему гроздь темного винограда. – На, подбери!

Ребенок кинулся со всех ног за подачкой.

– Подойди-ка сюда, Гарри-галчонок! – смеясь, позвал его Шельби.

Мальчик подошел, и Шельби, погладив его по кудрявой головке, взял его за подбородок.

– Ну вот, а теперь покажи нашему гостю, как ты умеешь петь и танцевать.

Мальчуган сразу же своим чистым, звучным голоском затянул одну из полудиких, забавных песенок, которую часто поют негры, сопровождая пение целым рядом комических движений рук, ног и всего тела. Видно было, что он всем существом ощущает ритм.

– Браво! – воскликнул Хеллей, бросая ему четвертушку апельсина.

– А теперь, Гарри, покажи, как ходит старый дядя Кудж, когда его мучает ревматизм! – крикнул мистер Шельби.

Гибкие члены мальчика сразу же словно скрючились и стали неподвижны. Сгорбившись и опираясь на палку своего господина, он заковылял по комнате, сплевывая по сторонам.

Сидевшие за столом хохотали во все горло.

– А теперь, Гарри, покажи-ка, как Роббинс, председатель церковного совета, запевает псалом.

Ребенок по мере сил вытянул свое пухленькое личико и с непоколебимой торжественностью гнусаво затянул какую-то церковную мелодию.

– Ура! Браво! – завопил Хеллей. – Вот молодец! Из него выйдет толк! Я вам кое-что скажу, – добавил он неожиданно шепотом, хлопнув Шельби по плечу. – Прикиньте этого мальчугана, и дело в шляпе. Давайте по рукам, и все будет в порядке…

Дверь тихо раскрылась, и вошла молодая квартеронка лет двадцати пяти.

Достаточно было перевести взгляд с ребенка на эту женщину, и сразу можно было угадать, что это его мать. У нее были такие же темные блестящие глаза, такие же шелковистые черные вьющиеся волосы. На смуглых щеках ее проступил заметный румянец, еще более сгустившийся, когда она поймала на себе беззастенчивый, полный восхищения взгляд незнакомого человека, сидевшего за хозяйским столом. Платье плотно облегало ее стан, обрисовывая прекрасные линии ее тела. Красивые руки, изящная форма ног – ничто не ускользнуло от внимательного взора торговца, умевшего сразу определить ценность добротного женского товара.

– Что тебе, Элиза? – спросил мистер Шельби, заметив, что она в нерешительности глядит на него.

– Простите, мастер[3], я пришла за Гарри.

Малыш подбежал к ней, хвастая добычей, которую он завернул в подол своего платьица.

– Хорошо, уведи его, – сказал Шельби, и она, поспешно подхватив на руки ребенка, вышла из комнаты.

– Клянусь Юпитером! – воскликнул торговец, с восхищением оборачиваясь к хозяину дома. – Вот это товарец! На этой девушке вы можете в любое время, если захотите, заработать в Орлеане состояние. Мне случалось видеть, как платили по тысяче долларов за девчонок, которые были ничуть не лучше этой.

– Я не намереваюсь наживать на ней состояние, – сухо возразил Шельби. Желая переменить тему разговора, он откупорил новую бутылку вина. – Отведайте, – произнес он, обращаясь к Хеллею, – и скажите, какого вы мнения об этом напитке.

– Великолепно, сэр! Первый сорт! – объявил торговец, затем, фамильярно похлопав мистера Шельби по плечу, он продолжал: – Ну так как же? Согласны вы заключить сделку насчет девушки? Что вам предложить? Сколько вы за нее хотите?

– Мистер Хеллей! Я не могу продать ее. Жена моя не согласится отдать ее ни за какие деньги.

– Чепуха! Женщины болтают всякий вздор потому, что не умеют считать. Разъясните им только, сколько часиков, шляп, драгоценностей они смогут купить за эти деньги, и они начнут по-новому смотреть на дело.

– Я уже сказал вам, Хеллей, что об этом и речи быть не может. И уж если я сказал: нет, – значит, нет! – решительно заявил Шельби.

– Но мальчишку вы мне все же добавите, Шельби. Вы должны отдать мне справедливость: я предложил за него хорошую цену.

– На что вам, черт возьми, дался этот ребенок?

– Штука в том, что у меня есть приятель. Он скупает красивых мальчиков и выращивает их для рынка. Это предмет на любителя: красивые слуги для богачей, которые могут выложить достаточную сумму. По-настоящему красивый мальчик, открывающий дверь и подающий к столу, – украшение для хорошо поставленного дома. На этих ребятах можно хорошо заработать. А ваш маленький чертенок такой забавный да еще музыкальный зверек, что вполне подойдет для такой цели.

– Мне очень не хотелось бы продавать его, – проговорил в задумчивости Шельби. – Я человек гуманный, и мне неприятно отнимать ребенка от матери.

– В самом деле?.. Да это и вполне естественно, я вас понимаю. Нелегко подчас бывает управиться с этим женским полом. Их визг и рев мне тоже невтерпеж. Да и работе мешает. Поэтому я свои дела обычно устраиваю так, что мне всего этого слышать не приходится. А что, если б вы эту женщину на денек-другой куда-нибудь услали? Все было бы кончено раньше, чем она вернется домой. Ваша жена могла бы купить ей пару сережек, платье или другую ерунду, чтобы ее успокоить.

– Боюсь, что это не уладит дела.

– Да, разумеется, уладит! Эти существа ведь не похожи на белых: они все переживут, лишь бы умно взяться за дело. Говорят, – произнес Хеллей, придавая своему лицу чистосердечное и благодушное выражение, – говорят, будто бы моя деятельность убивает всякую чувствительность. Но я с этим не согласен. Я никогда не действовал теми способами, к которым прибегают другие. Мне приходилось встречать торговцев, которые вырывали ребенка из рук матери и выставляли его тут же на продажу, тогда как женщина здесь же рядом вопит как зарезанная. Крайне неразумно! Портит товар, может привести его в полную негодность. Я помню случай, когда красивую женщину таким способом совершенно загубили. Покупатель, который приобрел ее, ни за что не хотел брать ребенка, а она, когда в ней закипала кровь, становилась упряма, как животное. Представьте себе только: она изо всех сил прижала к себе детеныша, болтала всякий вздор и вообще вела себя черт знает как. Меня в дрожь бросает при одном воспоминании. Когда у нее вырвали ребенка, она совсем осатанела, а неделю спустя умерла. Чистый убыток в тысячу долларов, и все из-за недостатка осторожности – больше ничего. Гораздо разумнее, как подсказывает мне опыт, действовать по возможности гуманно.

Торговец откинулся на спинку стула. Лицо его выражало уверенность в собственной добродетели.

Шельби задумчиво чистил апельсин, а Хеллей все никак не мог расстаться с увлекшей его темой:

– Самого себя хвалить обычно не полагается. Я говорю об этом только потому, что это сущая правда. За мной укоренилась слава, что я обычно пригоняю на рынок самые лучшие гурты негров. По крайней мере, так мне многие говорили в лицо. Я проделывал это не раз и не два, а сотни раз, и всегда все в отличном состоянии: толстые, упитанные. Кроме того, ни у одного другого торговца нет такой малой убыли. Все это я отношу за счет моего способа обращения, основой которого является человеколюбие.

Шельби не нашелся, что ответить, и поэтому только неопределенно протянул:

– В самом деле?

– Случалось, меня за мои принципы высмеивали и пытались убедить, что я не прав. Но я крепко стоял на своем и заработал на этом немало денег. Клянусь Богом, мои принципы окупились!

Торговец захохотал, полагая, что удачно сострил.

Это представление о гуманности было так противоестественно и нелепо, что Шельби не мог удержаться и расхохотался вместе с ним. Быть может, смеешься и ты, читатель, но ведь тебе известно, что гуманность у нас в Америке проявляется в самой неожиданной форме и «гуманные» люди подчас говорят и делают совсем неожиданные вещи.

Смех Шельби подбодрил торговца, и он продолжал:

– Просто удивительно, что мне никак не удавалось вбить это в головы тем, с кем приходилось иметь дело. Вот знали бы вы моего компаньона Тома Локера там, на Юге, в Нахчецце. Том Локер был умный парень, но по отношению к неграм – настоящий черт. И знаете – из чистого принципа. Это была его система, и все тут. Случалось, я делал попытку урезонить его. «Том, – говорил я ему, – что пользы бить твоих девок по голове и толкать их, когда они кричат и ревут? Это просто смешно да к тому же бесполезно. Что до меня, то я никакого преступления в том, что они ревут, не вижу. Это вполне естественно, – говорю я ему, – и если природе не дать волю в одном, она себя проявит в другом. В общем, Том, – объясняю я ему, – ты портишь таким образом своих женщин. Они становятся болезненными, вешают нос, даже дурнеют, особенно желтые девушки, и приходится затрачивать чертовски много труда, пока они привыкают к обстановке. Почему бы тебе лучше не сказать им пару добрых слов, польстить им? Поверь мне, Том, иногда немного гуманности принесет больше пользы, чем твоя брань, да и доходу даст больше, говорю я тебе». Но Том никак не мог с этим согласиться и столько экземпляров мне перепортил, что пришлось с ним расстаться, хоть он и был добродушнейший парень и дельный коммерсант.

– Значит, вы считаете вашу систему в делах более продуктивной, чем система Тома? – спросил Шельби.

– Разумеется. Я убежден в этом. Видите ли, я всегда при неприятных обстоятельствах (а ведь в нашей отрасли приходится сталкиваться со всякими историями, например при продаже малышей) принимаю меры предосторожности: отсылаю женщин куда-нибудь подальше с глаз долой, понимаете? А потом, когда все уже свершилось и ничего изменить нельзя, они понемногу привыкают. Ведь все это не так, вы сами понимаете, как у белых, которые вырастают в надежде сохранить при себе жен и детей. Негры, знаете ли, если получают надлежащее воспитание, вообще ничего не ждут от жизни, так что такие штуки переживают гораздо легче.

– В таком случае, – произнес Шельби, – я очень опасаюсь, что мои негры воспитаны не так, как следует.

– Я тоже так думаю. Вы здесь, в Кентукки, балуете ваших людей. Вы руководитесь добрыми намерениями, но неграм вы вовсе не оказываете этим услугу. Негру, видите ли, предстоит мыкаться по свету. Его могут продать Дику, или Джиму, или еще бог весть кому, поэтому ему только вред приносят, приучая его к каким-то правам. Тем труднее ему потом переносить предстоящие невзгоды. Я убежден, что ваши негры, попав в такое место, где остальные негры вопят от восторга, будут чувствовать себя бог весть какими несчастными. Каждый, разумеется, считает свой способ наилучшим. По-моему, я обращаюсь с моим черным товаром отлично… Особенно если товар того стоит.

– Счастлив тот, кто собой доволен, – сказал Шельби, пожимая плечами и явно испытывая какое-то неприятное чувство.

– Так как же, – спросил Хеллей, после того как они некоторое время сидели молча, углубившись в свои мысли, – что вы скажете на мое предложение?

– Я еще подумаю, – ответил Шельби, – и посоветуюсь с женой. Но вам, Хеллей, я настоятельно рекомендую пока держать в строжайшей тайне цель вашего приезда в эти места. Иначе вряд ли удастся осуществить все это в той спокойной форме, о которой вы только что говорили. Пойдут разговоры среди моих негров, и как только об этом узнает жена Тома, поднимется шум и плач, можете мне поверить.

– Конечно, конечно! Лучше держать язык за зубами. Но должен вас предупредить: я чертовски спешу и хотел бы твердо знать, как обстоят дела, – сказал Хеллей, поднявшись и накидывая плащ.

– Зайдите сегодня между шестью и семью часами, и вы получите ответ, – произнес Шельби.

Хеллей поклонился и вышел из комнаты.

– Ах, если б я только мог спустить с лестницы этого мерзавца со всей его наглой самоуверенностью! – прошептал Шельби, когда дверь захлопнулась за посетителем. – Но я хорошо знаю, какие у него преимущества. Если б мне кто-нибудь в прежние годы сказал, что я когда-нибудь продам Тома какому-то бесчестному торговцу невольниками, который переправит его на Юг, я, наверно, ответил бы: «Разве мой негр – собака, чтобы я продал его?» А теперь я вижу, что это стало неизбежным. Да еще мальчика Элизы! Какой шум подымет жена уже из-за одного Тома… А все долги… – Он вздохнул. – Этот негодяй прекрасно понимает, что держит меня в руках, и хочет использовать положение…

В штате Кентукки положение невольников по сравнению с положением рабов на Юге относительно сносное. Сельские работы протекают в спокойной последовательности, там неизвестны периоды горячечной спешки и напряжения, которые в южных районах повторяются через определенные промежутки времени. Поэтому работа негров в Кентукки здоровее и менее утомительна.

Человек, случайно посетивший какую-нибудь из плантаций в тех краях, подчас бывает готов охотно поверить распространяемым легендам о якобы «патриархальном» быте и добропорядочных взаимоотношениях между господами и их рабами. Но – увы! – и там на эти отношения падает мрачная тень – тень закона, который рассматривает рабов – эти человеческие существа с бьющимся пульсом и живыми чувствами – как бездушные предметы.

Шельби по сравнению с другими рабовладельцами мог считаться человеком более передовых взглядов. Он старался не допускать, чтобы негры в его поместьях терпели недостаток в чем-либо, что требовалось для поддержания их сил. Но в связи с мало продуманными деловыми операциями он запутался в долгах, и его векселя на крупную сумму попали в руки Хеллея.

Это краткое сообщение должно послужить ключом к объяснению предшествующей сцены.

Элиза, приближаясь к дверям, уловила обрывки разговора, происходившего в комнате. Она поняла, что работорговец предлагал хозяину продать одного из его негров.

Когда она затем, взяв ребенка, вышла из комнаты, ей захотелось остановиться за дверью и дослушать разговор до конца. Но в эту минуту ее позвала госпожа.

Она не могла отделаться от мысли, что торговец предлагал продать ему ее мальчика. Ошибалась ли она? Сердце ее затрепетало, и она с такой силой прижала к себе ребенка, что малыш с удивлением поглядел ей в лицо.

– Что с тобой случилось? – спросила миссис Шельби, когда Элиза, уронив на пол кувшин с водой, затем по рассеянности достала из платяного шкафа и подала своей госпоже длинный халат вместо требуемого шелкового платья.

Элиза вздрогнула.

– О миссис! – прошептала она. Глаза ее наполнились слезами, и она, вдруг опустившись на стул, горько разрыдалась.

– Да скажи же, что с тобой приключилось, Элиза?

– О миссис, миссис! – воскликнула Элиза. – Внизу, в столовой, сидит торговец. Он о чем-то разговаривает с хозяином… Я слышала…

– Так что ж в этом страшного, глупенькая ты?

– О миссис, неужели это возможно, чтобы наш господин решился продать моего Гарри? – Несчастная женщина, откинувшись на спинку стула, зарыдала еще громче.

– Продать Гарри? Глупая ты! Да разве ты не знаешь, что господин никогда не заключает сделок с торговцами с Юга и никогда не продает никого из своих рабов? Неразумное дитя! Да кто же захочет купить твоего Гарри? Не воображаешь ли ты, что все на свете так восхищены им, как ты? Перестань плакать и подойди лучше сюда. Застегни мне платье, заплети косы и уложи их в такую прическу, которую тебя недавно научили делать. А главное – не подслушивай больше у дверей.

– Но, миссис… вы не дали бы своего согласия… если бы все-таки?..

– Какие глупости, девочка! Разумеется, нет. Как ты можешь говорить такие вещи? Это так же невозможно для меня, как продать кого-нибудь из моих собственных детей. Но право же, Элиза, ты чересчур уж гордишься своим мальчуганом. Стоит только кому-нибудь сунуть нос в дверь – и ты уже убеждена, что пришли покупать твоего сына.

Успокоенная тоном своей госпожи, Элиза ловко и быстро помогла ей одеться и сама уже готова была смеяться над своими страхами.

Миссис Шельби была женщина благородная и честная. Доброта и великодушие подкреплялись у нее глубокой принципиальностью и твердостью убеждений.

Муж ее глубоко ценил эту непоколебимость и твердость ее взглядов. Необходимость сообщить жене о своих переговорах с Хеллеем и о том решении, к которому он вынужден был прийти, до чрезвычайности угнетала его. Он был уверен, что натолкнется на самое страстное сопротивление с ее стороны.

Миссис Шельби, находившаяся в полнейшем неведении относительно денежных затруднений своего мужа, зная к тому же его доброту и мягкосердечие, была вполне искренна, когда старалась рассеять опасения Элизы. Не испытывая поэтому никакого беспокойства и собираясь отправиться в гости, она совсем забыла о своем разговоре со служанкой.

Глава II

Мать

Элиза выросла и воспитывалась в доме своей госпожи. Ее баловали, как общую любимицу.

Тем, кому приходилось путешествовать по южным районам, должны были броситься в глаза своеобразное изящество, мягкий голос и миловидность, которыми так часто отличаются мулатки[4] и квартеронки. У квартеронок этой особой, свойственной им привлекательности нередко сопутствует и ослепительная красота.

Защищенная от всех невзгод заботливостью своей госпожи, Элиза расцвела, превратившись в красавицу-девушку, не подвергаясь при этом тем соблазнам, которые подчас превращают для рабыни ее красоту в роковой источник гибели. Она вышла замуж за умного, развитого и талантливого молодого мулата по имени Джордж Гаррис, принадлежавшего одному из соседних плантаторов.

Этот молодой человек был отдан своим хозяином внаем на ткацкую фабрику, где благодаря своей ловкости и живому уму слыл лучшим рабочим. Он изобрел машину для очистки хлопка, которая, если учесть уровень знаний и положение изобретателя, свидетельствовала о его исключительных способностях в области механики.

Красивый, умевший прекрасно и с достоинством держаться, Джордж Гаррис пользовался на фабрике всеобщими симпатиями. Ввиду того, однако, что он перед лицом закона был не более чем вещь, все эти исключительные способности оказывались собственностью узколобого, бездушного тирана-хозяина. Услышав об изобретении Джорджа, он прискакал на фабрику с целью лично убедиться в том, что сумела сделать его «живая собственность». Владелец фабрики встретил хозяина Джорджа очень предупредительно и поздравил его с тем, что он владеет таким ценным рабом.

Джордж водил своего хозяина по фабрике, показывал машины и в радостном возбуждении говорил так гладко, держался так прямо, выглядел таким красивым, что его господина охватило неприятное чувство от сознания собственной неполноценности. На кой черт его рабу изобретать какие-то там машины, свободно повсюду бегать и поднимать голову в присутствии белых людей? Он не замедлит положить этому конец. Он заберет его обратно, вернет к лопате и мотыге, и тогда посмотрим, будет ли он расхаживать с такой важностью! К величайшему удивлению владельца фабрики, он тут же потребовал плату, следуемую за работу Джорджа, и заявил о своем намерении забрать его с собой.

– Но, мистер Гаррис, – воскликнул фабрикант, – я этого никак не ожидал!

– Возможно. Но разве этот раб не моя собственность?

– Мы охотно повысили бы плату за него!

– Меня это вовсе не интересует. У меня нет необходимости отдавать своего раба внаем, когда мне этого не хочется.

– Но у него, по-видимому, к этому делу особые способности.

– Вполне возможно. Хотя до сих пор он никогда не проявлял особых способностей на тех работах, на которые я его ставил.

– Но вы только подумайте: ведь он изобрел эту машину! – воскликнул один из рабочих, не предполагая, что этими словами он вредит Джорджу.

– Еще бы: машину, которая сберегает труд! Не правда ли? Меня вовсе не удивляет, что он такую штуку изобрел. Это как раз дело, подходящее для негра. Все они только и мечтают, как бы поменьше работать. Пусть собирается!

Джордж, слыша эти слова из уст человека, власть которого над ним, как он знал, была ничем не ограничена, словно оцепенел. Скрестив руки, он крепко сжал губы, но в груди его клокотал вулкан самых горьких чувств. Его большие темные глаза сверкали, как раскаленные уголья. Он тяжело переводил дыхание, и дело, возможно, кончилось бы опасной вспышкой, если бы фабрикант, коснувшись его руки, не шепнул ему:

– Подчинись, Джордж. Отправляйся сейчас с ним. Мы попытаемся как-нибудь помочь тебе.

Хозяин Джорджа уловил этот шепот, хотя не мог разобрать слов. Это еще больше утвердило его в намерении проявить всю силу власти, которой он обладал, над своей жертвой.

Джорджа доставили обратно в поместье и заставили выполнять самую грязную работу. Внешне он покорился, стараясь подавить каждое непочтительное слово, готовое сорваться с его уст, но сверкающий взгляд и мрачные складки, прорезавшие лоб, были достаточно красноречивы и служили лучшим доказательством того, что человека нельзя превратить в вещь.

Во время своей работы на фабрике Джордж познакомился с Элизой и женился на ней. Владелец фабрики благоволил к нему, и Джордж пользовался правом располагать свободным временем по своему усмотрению.

Миссис Шельби отнеслась к их союзу благожелательно. Со свойственной большинству женщин склонностью к сватовству она радовалась возможности выдать хорошенькую Элизу за человека ее же круга, который во всех отношениях так хорошо подходил к ней. Их обвенчали в большой гостиной Шельби, госпожа собственноручно украсила чудесные волосы невесты флердоранжем и приколола свадебную вуаль, которая, казалось, никогда не украшала более прелестной головки. Не было также недостатка ни в белых перчатках, ни в вине, ни в сладких пирогах, и собравшиеся гости восхваляли красоту невесты и щедрость госпожи.

В течение нескольких лет Элиза часто виделась со своим мужем, ее счастье было омрачено только смертью двух первых ее детей.

После рождения маленького Гарри Элиза постепенно стала ровнее и спокойнее. Любовь и забота о ребенке исцелили раны ее сердца. Молодая мать окрепла и поправилась. Она считала себя счастливой женщиной. Но все это блаженство внезапно кончилось, когда ее муж был грубо оторван от увлекавшей его работы и оказался вновь в железных лапах своего законного владельца.

К величайшему удивлению владельца фабрики, мистер Гаррис… заявил о своем намерении забрать Джорджа с собой.

Верный своему слову, фабрикант через несколько недель после ухода Джорджа посетил мистера Гарриса. Он надеялся, что тот уже остыл и будет сговорчивее. Кровно заинтересованный в возвращении этого на редкость одаренного рабочего, он использовал все средства и доводы, чтобы заставить Гарриса отпустить Джорджа снова на фабрику.

– Можете не стараться, – с непоколебимым упрямством ответил Гаррис. – Я знаю, что делаю.

– Я и не осмеливаюсь вам что-либо предписывать, мистер Гаррис, – сказал фабрикант, – но мне казалось, что вам прямой расчет сдать мне этого раба на предложенных условиях.

– О, я великолепно разбираюсь в этом деле, – возразил Гаррис. – В тот день я отлично видел, когда приехал за ним, как вы шептались и подмигивали ему. Но меня не так-то легко провести! Мы, слава богу, живем в свободной стране! Этот негр принадлежит мне, и я могу делать с ним все, что мне заблагорассудится! Вот как обстоит дело.

Таким образом, для Джорджа угас последний луч надежды. Ему было ясно: предстояла жизнь, полная страданий и непосильного, отупляющего труда. А жестокое обращение и самые изощренные мучительства, продиктованные злобой и властолюбием, сделают этот труд еще более горьким.

Какой-то человеколюбивый ученый-юрист сказал: «Нельзя придумать для человека худшего применения, чем повесить его». Нет, он ошибся. Бывает и хуже.

Глава III

Супруг и отец

Миссис Шельби уехала, как собиралась, в гости. Элиза, грустная, стояла на веранде и глядела вслед удалявшемуся экипажу. Вдруг чья-то рука неожиданно легла на ее плечо. Она обернулась, и радостная улыбка осветила ее лицо.

– Джордж! Неужели это ты? Как ты меня напугал! Как я рада, что ты пришел! Миссис до вечера не вернется домой. Пойдем ко мне в комнатку, там нам никто не помешает.

С этими словами она ввела его в хорошенькую комнатку, выходившую на веранду. Здесь она обычно проводила время за шитьем, готовая в любую минуту поспешить на зов своей госпожи.

– Как я рада! Почему ты не улыбаешься? Погляди только на Гарри, как он растет!

Мальчуган, уцепившись за юбку матери, чуть-чуть испуганно сквозь спадавшие на глаза кудри поглядывал на отца.

– Ну, разве он не хорош? – проговорила Элиза, откидывая кудряшки со лба ребенка и нежно целуя его.

– Лучше бы ему вовсе не родиться! – с едкой горечью проговорил Джордж. – Лучше бы мне вовсе не родиться!

Удивленная и испуганная, Элиза упала на стул и, прижавшись к плечу мужа, разразилась слезами.

– Элиза, бедная моя, как нехорошо с моей стороны так огорчать тебя, – проговорил он с нежностью. – Но мне слишком тяжело! Уж лучше бы ты никогда не встречалась со мной… Быть может, ты была бы более счастлива…

– Джордж, Джордж, как можешь ты так говорить! Наверно, произошло что-нибудь ужасное… Или должно произойти… Мы еще совсем недавно были так счастливы!

– Да, любимая моя, – проговорил Джордж. Притянув к себе ребенка, он посадил его на колени и медленно провел рукой по его густым волосам. – Он вылитый твой портрет, Элиза, и ты самая красивая женщина, какую я только видел. Да и самая хорошая к тому же. И все-таки – лучше бы я никогда не встречался с тобой!

– Джордж, да что это с тобой?

– Горе, одно только горе и несчастье! Жизнь моя горька, как полынь. Горе грызет мое сердце!.. Что я такое? Бедное, беспомощное вьючное животное! И тебя я тоже тяну за собой в пропасть. Какая польза от того, что я прилагаю все усилия, стараясь что-нибудь сделать, чему-нибудь научиться? К чему я еще существую на свете? Лучше бы я был мертв!

– Джордж, дорогой мой, грешно так говорить, – прошептала Элиза. – Я знаю, как тяжело у тебя на душе с тех пор, как тебе пришлось оставить место на фабрике. И господин у тебя жестокий… Но умоляю тебя, потерпи еще немного, и, может быть…

– Терпеть? – прервал он ее. – Да разве я не был терпелив? Разве я хоть слово промолвил, когда он явился и увел меня с фабрики? Я отдавал ему весь свой заработок до последнего цента, а ведь все говорят, что я хорошо работал.

– Разумеется, это ужасно! – сказала Элиза. – Но ведь ты сам знаешь: он твой господин.

– Мой господин! А кто сделал его моим господином? Я всегда думаю об этом. Какие права он имеет на меня? Я такой же человек, как он, и более толковый, чем он. Я лучше знаю дело, чем он. Я лучше читаю, чем он, у меня лучший почерк. И научился я всему сам, не ему я этим обязан; я учился, преодолевая препятствия, которые он ставил на моем пути. И вот я спрашиваю: какое право он имеет превращать меня во вьючное животное? Забрать меня с места, где я мог сделать многое, чего он даже и понять не в состоянии, и нагрузить меня работой, которую может выполнять любая лошадь? Он говорит, что выбьет из меня самомнение, заставит на брюхе ползать. Он наваливает на меня самую тяжелую и грязную работу.

– Джордж, дорогой, ты пугаешь меня. Я никогда не слышала от тебя таких слов. Я чувствую: ты готов сделать что-нибудь ужасное! Меня не удивляет твой гнев. Но умоляю тебя: будь осторожен, хотя бы ради меня, ради Гарри!..

– Я был осторожен, был терпелив, но дольше терпеть не могу. Хозяин пользуется любым поводом, чтобы оскорбить и помучить меня. Я надеялся, что, если я хорошо буду справляться с порученной мне работой и вести себя спокойно, у меня будет оставаться хоть немного времени после рабочего дня на чтение и на то, чтобы учиться. Но чем больше он убеждается в моей выносливости, тем больше он наваливает на меня работы. Он говорит, что, хоть я и молчу, он все же видит, что во мне сидит дьявол. И, может быть, он не так уж не прав: этот дьявол когда-нибудь вырвется наружу, и так, что это вряд ли понравится хозяину… Пусть он имеет это в виду!..

– О Господи! Что же нам делать? – с глубокой печалью прошептала Элиза.

– Не далее как вчера, – продолжал Джордж, – когда я грузил на телегу камни, сын мастера Гарриса, маленький мастер Том, не переставая щелкал бичом, стоя подле самой лошади. Конь заволновался. Я вежливо попросил мальчика перестать. Но он разошелся еще больше. Я еще раз обратился к нему с той же просьбой. Тогда, повернувшись, он принялся хлестать кнутом меня. Когда я удержал его за руку, он поднял неистовый рев и бросился к отцу жаловаться. Тот прибежал совершенно взбешенный, закричал, что научит меня понимать, кто мой господин, привязал меня к дереву, нарезал тут же длинных прутьев и, вручив их молодому мастеру, сказал, что он может пороть меня, пока не устанет. И тот воспользовался разрешением… Он еще когда-нибудь вспомнит об этом!

Лоб Джорджа прорезали гневные морщины, и в глазах загорелся опасный огонь. Дрожь пробежала по телу Элизы.

– Кто сделал этого человека моим господином? Вот что я желаю знать! – воскликнул он.

– Мне всегда казалось, – растерянно проговорила Элиза, – что мой долг повиноваться господину моему и госпоже. Так объяснял господин пастор. Он говорил, что я обязана быть покорной.

– Священники всегда так говорят! В твоих условиях, может быть, это хоть в какой-то мере правильно, – сказал Джордж. – Твои хозяева растили тебя, как родное дитя, кормили и одевали. Хозяйка была добра к тебе, учила тебя, так что ты получила хорошее воспитание. Поэтому они вправе и предъявлять к тебе известные требования. Но меня топтали ногами, осыпали бранью, били и в лучшем случае не обращали на меня внимания. Какие у меня обязательства по отношению к такому господину? Свое содержание я окупил во сто крат. Нет, больше я не хочу этого выносить! – воскликнул он, в гневе сжимая кулаки.

Элиза молчала. Никогда еще не видела она своего мужа в таком состоянии.

– Помнишь, – снова заговорил Джордж, – помнишь бедного маленького Карло, которого ты когда-то мне подарила? Эта собачонка была моим единственным утешением. Ночью она спала подле меня, а днем всюду бегала за мной. Она глядела мне в глаза с таким видом, будто понимала, как тяжело у меня на душе. Несколько дней назад я кормил Карло отбросами, подобранными мной у дверей кухни. Неожиданно появился хозяин. Он заявил, что я кормлю собаку на его счет и он, мол, не так богат, чтобы позволить каждому из его негров держать собаку. Он приказал мне привязать камень к шее собаки и бросить ее в пруд.

– Но ты не сделал этого, Джордж?! – воскликнула Элиза.

– Нет, я этого не сделал. Но хозяин сделал это сам, и он, и маленький Том еще швыряли в Карло камнями, когда он тонул. Если б ты видела, с каким укором несчастный песик глядел на меня, будто не понимая, почему я не прихожу ему на помощь!.. Затем меня еще избили за то, что я не исполнил приказания. В ту минуту мне это было безразлично. Мой хозяин еще поймет когда-нибудь, что я не из тех, кого ударами можно заставить покориться. Его час придет раньше, чем он успеет опомниться!..

– Что ты замышляешь? Джордж, умоляю, не делай ничего дурного! Если ты положишься на Бога, он придет тебе на помощь!

– Я не так настроен, как ты, Элиза. Мое сердце полно горечи. Я не могу положиться на Божью волю. Почему, если Бог существует, допускает он, чтобы совершались такие несправедливости?

– Джордж, муж мой, мы должны быть крепки в вере. Моя госпожа говорит, что Бог направляет все к лучшему, даже в тех случаях, когда нас как будто поражает величайшее несчастие.

– Это легко говорить людям, восседающим на мягких диванах и разъезжающим в каретах. Но попробовали бы они поменяться со мною местами. Тогда они, надо полагать, заговорили бы совсем по-другому. Я желал бы быть мягкосердечным и добрым, но сердце мое горит, и я не могу примириться с судьбой. Ты поймешь меня, когда все узнаешь…

– Что? Что? Говори скорее!

– Недавно господин мой сказал, что был дураком, позволив мне жениться на стороне. Он, мол, ненавидит мистера Шельби и все его отродье за их гордость и за то, что они задирают перед ним нос. От тебя, по его словам, я научился бог весть что воображать о себе. Он сказал, что больше не позволит мне ходить к тебе, что я должен жениться и жить безвыходно в его поместье. Прежде он говорил такие вещи, когда выходил из себя и ругался. Но вчера он объявил мне, что я должен жениться на Мине и поселиться с нею в хижине, не то он продаст меня на Юг.

– Но ведь нас с тобой венчал священник точно так же, как венчают белых, – сказала Элиза в недоумении.

– Да разве тебе не известно, что раб не имеет права жениться? – почти закричал Джордж. – В нашей стране это воспрещается законом. Я не имею права оставаться твоим мужем, если хозяин пожелает разлучить нас. Потому я и говорил, что лучше бы нам никогда не встречаться! Лучше бы мне не родиться на свет! Нам обоим было бы легче. И для этого бедного ребенка тоже было бы лучше, если б он вовсе не рождался. Кто знает, что ему еще предстоит в жизни…

– О, наш господин так добр!

– Да, конечно. Но он может умереть, и дитя может быть продано кому угодно. Мы не смеем радоваться тому, что наш мальчик красив, умен, талантлив. Говорю тебе, Элиза: за каждый дар, которым природа наградила твое дитя, меч пронзит твое сердце, – эти дары сделают ребенка слишком ценным товаром, и тебе не удастся сохранить его при себе.

Эти слова тяжело легли Элизе на сердце. Снова перед ее внутренним взором мелькнул образ работорговца. Она побледнела, и у нее захватило дыхание, словно ей нанесли смертельный удар. Со страхом взглянула она на веранду, куда убежал мальчуган – его утомил чрезмерно серьезный разговор, и сейчас он с торжествующим видом скакал верхом на тросточке мистера Шельби. Она подумала, не рассказать ли мужу о своих опасениях, но подавила это желание и промолчала.

«Нет, нет, бедному Джорджу и так слишком тяжело, – решила она. – Я ему ничего не скажу. Да ведь это, может быть, вовсе и не так. Миссис никогда нас не обманывает…»

– Будь здорова, Элиза, будь мужественной. Я ухожу, – произнес Джордж.

– Ты уходишь, Джордж? Но куда?

– В Канаду[5], – сказал он, высоко подняв голову. – А когда я окажусь там, я выкуплю тебя. Это единственная надежда, которая остается нам. Я выкуплю тебя и мальчика. Хочу верить, что мне удастся выполнить это намерение.

– Господи!.. А если тебя поймают?

– Я не дамся им в руки, Элиза. Лучше смерть! Я буду свободен или умру.

– Но ведь ты не решишься на самоубийство?

– Этого не понадобится. Они сами убьют меня. Но живым они не продадут меня торговцам там, на низовье.

– Умоляю тебя, Джордж… Ради меня, берегись! Не соверши непоправимого… Не покушайся ни на свою жизнь, ни на чужую. Я понимаю… Искушение велико… Ты должен бежать… но будь осторожен и благоразумен…

– Хорошо, хорошо. Но выслушай меня, Элиза. Вот что я надумал. Мой хозяин решил сегодня послать меня со счетом к мистеру Саймсу. Он живет еще на милю дальше этой усадьбы, так что я должен был пройти мимо вашего дома. Хозяин, верно, так и предполагал, что я зайду к тебе, чтобы рассказать о своих делах. Мысль о том, что все «отродье этих Шельби», как он выражается, будет огорчено его решением, доставляет ему величайшее наслаждение. Я с самым покорным видом вернусь домой, сделав вид, что у нас с тобой все покончено. Кое-что я уже подготовил; кроме того, есть люди, готовые мне помочь. Еще до конца будущей недели я окажусь в списке «исчезнувших»… Не забывай меня, Элиза!

– Прощай, Джордж!.. Прощай!.. Мысленно я буду всегда с тобой!..

– Прощай! – проговорил Джордж и, взяв Элизу за руку, глубоко заглянул ей в глаза.

Они стояли так молча. Затем прозвучали последние прощальные слова и вздохи… Хлынули горькие слезы. Так расстаются люди, у которых надежда на возможную встречу висит на волоске, тонком, как паутина.

Глава IV

Вечер в хижине дяди Тома

Хижина дяди Тома была маленьким бревенчатым строением, почти вплотную прилегавшим к «дому», как негры обычно называют жилище хозяина. Перед хижиной раскинулся участок земли, где тщательно выращивались клубника, малина и множество разных ягод и овощей. Летом весь фасад хижины утопал в зелени и алых цветах буйно разросшегося индийского жасмина и распространенных в этих краях месячных розах, которые так густо переплелись, что почти полностью скрывали необструганные балки строения. Здесь же в скромном уголке имели право в полной красе расцветать и хризантемы, петунии и разные другие цветущие растения – радость и гордость тетушки Хлои.

Но войдем в комнату.

Ужин в господском доме уже кончился, и тетушка Хлоя, которая в качестве главной поварихи наблюдала за приготовлением и подачей к столу кушаний, предоставив теперь уборку и мытье посуды низшим «кухонным чинам», вернулась к себе домой, чтобы приготовить ужин своему «старику». Это именно ее вы и видите у очага, где она с заботливым вниманием следит за чем-то шипящим на сковороде и время от времени торжественно приподымает крышку формы для печенья, откуда подымается не оставляющий никаких сомнений сладостный аромат чего-то вкусного. У нее круглое черное лоснящееся лицо, такое гладкое, что можно предположить, будто оно смазано белком, как приготовляемые ею к чаю булочки. Оттеняемое туго накрахмаленной пестрой головной повязкой, оно излучает довольство, веселье и – мы никак не можем этого скрыть – известную долю самоуверенности, вполне обоснованной у лучшей поварихи во всей округе – ибо таковой повсюду слывет тетушка Хлоя.

Своему поварскому искусству она предана телом и душой. Все куры, индюшки и утки во дворе при ее приближении становятся серьезны и обмениваются глубокомысленными замечаниями на тему о жизни и смерти. Так как все ее помыслы всегда направлены на фарширование и жарение, то вполне естественно, что каждой домашней птице, еще сохраняющей жизнь и склонной к размышлениям, она внушает глубокий страх. Ее пирожные, в своем бесчисленном многообразии, навеки остались для менее изощренных ее товарок неразгаданной тайной. Упираясь руками в толстые свои бока, она покатывалась со смеху, когда весело и гордо повествовала о бесплодных попытках своих соперниц, надеявшихся сравняться с ней.

Приезд в дом гостей и организация званых обедов и ужинов словно пробуждали ее к новой жизни. Для нее не было более желанного зрелища, чем груда дорожных чемоданов на веранде: они означали, что ее ожидают новые подвиги и победы.

В настоящий момент тетушка Хлоя внимательно следила за формой для печенья, и мы, предоставив ее этому приятному занятию, закончим описание хижины.

В одном углу стояла кровать, покрытая белоснежным покрывалом, а перед ней был разостлан ковер довольно большого размера. Ковер этот и кровать, перед которой он был разостлан, как и весь этот угол хижины, были в большом почете и по возможности охранялись от разбойничьего вторжения ребятишек. Словом, этот угол заменял гостиную. В другом углу находилась кровать гораздо более скромного вида, явно по-настоящему служившая постелью. Стену над очагом украшали очень яркие литографии – картинки из Священного Писания и портрет генерала Вашингтона[6], нарисованный и раскрашенный так любовно, что сам герой, наверно, был бы крайне удивлен, если б это изображение попалось ему на глаза.

В третьем углу двое черноволосых ребят с блестящими карими глазами, сидя на грубо сколоченной скамье, внимательно следили за первыми попытками самостоятельного хождения их младшей сестренки. Попытки эти сводились к тому, что девчурка, с трудом поднявшись на ноги, мгновение покачивалась и затем снова падала. Каждое падение вызывало восторженное ликование окружающих, словно являлось небывалым достижением. К очагу был пододвинут стол с не совсем устойчивыми ножками. Он был покрыт скатертью. На столе выстроились цветастые чашки; другие признаки также указывали на ожидавшийся пир. За столом сидел дядя Том – лучший работник мистера Шельби. Ввиду того что ему предстоит стать главным героем этого повествования, мы должны возможно подробнее описать его. Это был высокий, широкоплечий человек, крепко сложенный, с черной, до блеска, кожей. На лице его лежала печать редкостной сердечной доброты и спокойного, рассудительного ума. Каждое движение его было полно достоинства и уверенности, но одновременно и доверчивой простоты и скромности.

Склонившись над столом, он медленно и усердно выводил буквы на лежавшей перед ним грифельной доске. В этом важном деле им руководил молодой мастер Джордж, красивый тринадцатилетний мальчик, исполненный сознания своего достоинства, как это и подобало учителю.

– Не так, не так, дядя Том! Тут три палочки, а не две! – воскликнул он, видя, что Том неправильно выводит букву «m». – Если ты начертишь две палочки, получится не «m», а «n».

– Да неужели? – с искренним удивлением проговорил дядя Том, почтительно и даже с некоторым восхищением следя за тем, как его юный преподаватель ловко выводит на доске нужную букву. Ухватив грифель своими толстыми, загрубелыми пальцами, он терпеливо начал снова выводить буквы, одну за другой.

– Как легко все дается этим белым! – произнесла тетушка Хлоя, собиравшаяся как раз смазать сковородку кусочком сала. – Погляди только, как он пишет, да еще и читает! – добавила она, на мгновение прервав свое занятие и с гордостью глядя на мастера Джорджа. – И приходит к нам по вечерам, читает нам вслух!

– Все это так, тетушка Хлоя, но я страшно голоден, – сказал Джордж. – Неужели пирог там в форме еще не скоро будет готов?

– Уж почти готов, мастер Джордж, – произнесла тетушка Хлоя, приоткрыв форму и заглянув туда. – Он уже почти такого коричневого цвета, как надо: настоящий светло-коричневый отлив. О, тут со мной никто не сравнится! На днях миссис велела Сэлли испечь пирог, чтобы она научилась это делать. «Да оставьте лучше, миссис, – говорю я ей. – Мне просто жаль дать портить хорошие вещи. Пирог поднялся только с одного бока – никакого в нем вида, никакого шика. Ну точь-в-точь мой башмак! Нет, оставьте уж лучше!»

С этими словами, в которых сквозило ее презрение к неопытности Сэлли, тетушка Хлоя приподняла крышку формы, и взорам открылся бисквитный пирог, которым вправе была бы гордиться любая городская кондитерская. Пирог явно составлял главную часть пира, и тетушка Хлоя деятельно принялась за последние приготовления к ужину.

– Марш с дороги, Мос и Пит, прочь, ребятишки! Отойди, Полли, медовое мое дитятко! Мамми даст сейчас что-то вкусненькое своей доченьке. Ну, мастер Джордж, отложите-ка книжки в сторону и сядьте поближе к моему старику. Сейчас я достану жареные сосиски, и первая сковородка маисовых лепешек мигом окажется на тарелках.

– Мне следовало бы к ужину быть дома, – сказал Джордж, – но я ведь разбираюсь в том, что вкусно, и предпочитаю поужинать здесь.

– Верно, верно, милый мой, – приговаривала тетушка Хлоя, накладывая на его тарелку груду маисовых лепешек. – Вы хорошо знали, что старая тетка Хлоя прибережет для вас самый лучший кусочек! Уж будьте покойны! – И, шутливо ткнув Джорджа пальцем в бок, она снова повернулась к своим кастрюлям и сковородам.

– Ну, теперь дело дошло до пирога! – воскликнул Джордж, когда шипение на сковородке затихло, и, подняв большой нож, он нацелился на долгожданный пирог.

– Ради бога, мастер Джордж! – вскрикнула тетушка Хлоя, удерживая его руку. – Не собираетесь ли вы резать его этим большим, тяжелым ножом? Он сразу опустится, он так великолепно поднялся! Вот тоненький старый нож, я всегда держу его отточенным на такой случай. Вот видите: пирог поддается так легко, как пух. Кушайте на здоровье, лучшего нигде не найдете.

– Том Линкольн говорит, – пробормотал Джордж с набитым ртом, – что его Джинни лучше готовит, чем ты.