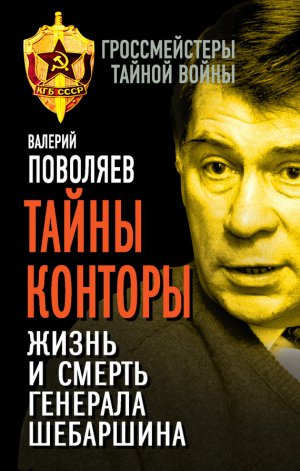

Тайны Конторы. Жизнь и смерть генерала Шебаршина Поволяев Валерий

И у Шебаршина всегда вызывали. Часто встречаясь, они вспоминали «спорт их молодости», тренировки на Москве-реке и соревнования в Химках…

Прекрасное было время!

И куда только оно ушло – вот вопрос, на который, пожалуй, нет ответа; ни один из нас не может ответить на него, и тогда становится печально, душу наполняет осеннее настроение. Это закон. Едва родившись, каждый человек – исключений нет – делает шаг к смерти: первый, второй, третий… И так далее. Назад дороги не существует.

В детстве люди переживают гораздо больше счастливых дней, чем в зрелые годы. Это тоже закон. Савицкий хорошо помнит, как студент Шебаршин появился в Четырнадцатом проезде с девушкой – наверное, первой в его жизни, явно не марьинорощинской, стройной, прекрасно одетой, интеллигентной – непринужденность и манера свободно держаться свидетельствовали об этом, – хорошо знавшей поэзию… В чем-то Шебаршин старался даже подражать ей, это было заметно, – но дальше обычного увлечения дело не пошло.

Может быть, девушке не понравилась Марьина Роща или старая мебель в доме Шебаршиных, может, еще что-то – этого никто не знает и никогда уже не узнает. Может, условия жизни не подходили…

Москва уже перешла на центральное отопление, на чугунные батареи, на горячую воду и тепло, подаваемые из котельных, а Марьину Рощу, как и до революции, обогревали обычные печи.

Топить их было непросто, как непросто было добывать топливо, дрова, уголь. Причем в холодную пору, когда печи топили особенно усиленно, часто бывало так: на полу замерзала вода, налитая в блюдце для кошки, а на потолке дерево коробилось от жары.

Еду готовили в основном на керосинках, были, конечно, и примусы, но их было меньше – уж больно зло они шипели и слишком много поедали горючего.

За водой ходили на колонку, брали ведра и шли, в цинковых ведрах ее так и хранили – в каждом доме обязательно на лавке стояли два-три полных ведра.

Уже прошла война, и восстановление хозяйства осталось позади, и много речей о светлом будущем было произнесено, а Марьина Роща продолжала жить по старинке, ничего в ней не менялось.

Но потом дело как-то сдвинулось, потихоньку, полегоньку пошло – с кухонь исчезли керосинки, в старые дома стали привозить баллоны с газом. Уже сделалось легче. Вскоре объявилась новая напасть, ставшая модной, – баллоны начали воровать. И делали это очень лихо – видать, появились специалисты, которые промышляли только этим.

Украденный баллон для каждой семьи – это несчастье. Надо было составлять акт, кому-то что-то доказывать и, в конце концов, распахивать свой кошелек и выгребать оттуда содержимое… Иначе газа не видать, как собственных ушей.

Наверное, не было семьи, которую бы миновала эта беда.

Но потом и газовые баллоны ушли в прошлое – марьинорощинский быт понемногу начал преображаться.

Все-таки, повторюсь, счастливая это была пора, в ней осталось столько радостных минут – и это несмотря на голод, холод, раздетость и разутость, тяготы быта и никудышные дома, в которых жили мальчишки сороковых годов.

Из мальчишек и девчонок непростых сороковых годов выросли очень хорошие люди, имена многих из них стали известны всей стране.

Леонид Шебаршин – один из этих ребят. Мне кажется, когда-нибудь на месте старых кривобоких домов района, который кое у кого до сих пор считается бандитским и это проскальзывает в печати, – поднимется стела, на которой будут высечены славные марьинорощинские имена. В том числе и имя Шебаршина.

Дружба Савицкого и Шебаршина продолжалась до последнего дня жизни Леонида Владимировича: встретились они в последний раз двадцать пятого марта 2012 года, а в ночь с двадцать девятого на тридцатое Шебаршина не стало.

Объединяло их многое, не только Марьина Роща и послевоенное прошлое. Шебаршин похоронил дочь Таню, которой был двадцать один год, Савицкий – сына Сашу, двадцати пяти лет… Дети их ушли из жизни очень молодыми.

В один и тот же день они отмечали именины своих бабушек – бабы Дуни и бабы Тони, – обязательно собирались и поднимали поминальные чарки.

Оба любили классическую музыку и русские народные песни, из певцов боготворили Шаляпина. Савицкий признается, что Шебаршин из всех своих поездок привозил «изумительную, великолепно записанную, “чистую” музыку» – даже старые, хрипучие от несовершенства, дореволюционные записи. Кроме Шаляпина очень любили ансамбль, в который входили певцы братья Светлановы и балалаечник Пустыльников – Шебаршин откуда-то привез пластинку, и они наслаждались, слушая ее: ох, какие это были песни, мороз по коже бежал от удовольствия! Потом пластинка эта куда-то пропала.

Иногда вместе выбирались на малую родину Шебаршина – в Калининскую губернию (ныне Тверская область), рыбачили на реке Медведице и на Волге – особенно хорошо рыба клевала на слиянии этих двух рек, – обязательно варили уху и пели песни, самые разные – от тягучей «Средь высоких хлебов» до бравурной «Броня крепка и танки наши быстры», – и все у них получалось. Слова сами по себе возникали в памяти, всплывали на поверхность. Шебаршин потом даже удивлялся: надо же! Вроде бы слова специально не заучивали, а слова находились в них…

Иногда ездили в те тверские края с семьями, эти маленькие праздники остались с ними на всю жизнь – их вспоминали с теплом: очень уж светлые они были!

А теперь ничего этого уже нет.

Голуби

В Марьиной Роще не было, наверное, ни одного мальчишки, который не мечтал иметь бы своих голубей. Хотя бы пару – всего лишь пару пернатых… А голубятен в семнадцати проездах Марьиной Рощи было много. И какие голуби в них жили – мечта!

Самые редкие и, надо полагать, самые ценимые (не только пацанвой) были турманы. Изящные, с круто выгнутой грудью и маленькой головой, украшенной задиристым гусарским хохолком, турманы могли устраивать показательные полеты, побивали многих других голубей и в скорости, и в красоте, и в легкости; они могли, как жаворонки, подниматься в небо вертикально, иногда изящным винтом, и это было так захватывающе, так красиво, что дыхание останавливалось от восторга не только у мальчишек, еще не научившихся вытирать мокредь под носом, но и у взрослых.

Хороши были чистари – кипенно-белые роскошные голуби с двумя полосками на крыльях; когда они поднимались стаей ввысь и начинали парить, кувыркаться там, то казалось, что в небе играет, резвится большое белое облако, прилетевшее к людям из горних далей.

Очень ценились, так называемые немцы – крупные статные голуби, необычайно послушные – по одной только команде хозяина, очень короткой, срывались с голубятни и стремительно уходили вверх, точно так же по одному короткому слову, по взмаху снятой с тела рубахи садились.

Сизарей – голубей, которые ныне обитают по всей Москве, их найдешь в любом углу столицы, – не было или практически не было. Так будет точнее. Считались сизари птицами низшей пробы, в голубятнях их не держали, они жили сами по себе. Наверное, именно поэтому их развелось так много ныне в Москве.

Поскольку голубятен в Марьиной Роще было не счесть, то между владельцами их заключались соглашения. Все дело в том, что иной голубь, – либо заблудившись, либо из любопытства, либо заметив нарядную самочку, – порою садился на чужую крышу. Его, естественно, ловили, а дальше уже события развивались по заранее расписанному сценарию.

Соглашения между владельцами голубятен были устные, никто никаких бумаг не составлял – голубятники хлопали по рукам, как богатые купцы начала двадцатого века, тем дело и ограничивалось: такое рукопожатие было много крепче разных бумаг, печатей и регистраций в больших важных журналах.

Существовало у голубятников два понятия: «ловимся» и «не ловимся». Если «не ловимся», то владелец голубятни, на чью крышу сел чужой голубь, возвращал птицу без всяких разговоров, если же «ловимся», то такой голубь становился уже добычей – он уже принадлежал новому хозяину, и его надо было выкупать либо выменивать на что-нибудь… Например, на другого голубя. Правило это – «ловимся – не ловимся» – соблюдалось в Марьиной Роще беспрекословно.

Когда в небе появлялся чужак, то немедленно поднимались все стаи – всем хотелось захватить его и совершить какую-нибудь маленькую коммерческую сделку.

Для того чтобы заманить чужака на свою крышу, существовали карнатые голуби. Карнатые – значит с выдранными перьями в крыльях, не способные совершать красивые демонстрационные полеты. Но для поимки чужой птицы карнатый голубь был просто незаменим.

Незаменим он был и тогда, когда своя стая начинала капризничать, упрямиться и не хотела садиться. А хозяину надо было обязательно ее посадить, иначе она уйдет в сторону и, не дай Бог, исчезнет.

Тогда хозяин подбрасывал вверх карнатого голубя. Тот – буль-буль-буль – тяжело трепыхал куцыми крыльями и грузно плюхался на крышу. Стая обычно это замечала и садилась рядом. Хозяину только того и надо было.

Точно также карнатые голуби сажали и чужаков, будто бы нить какая прочная, которую не оборвать, нарисовалась между ними, и чужак летел к карнатому на помощь, словно бы хотел подсобить ему взвиться в высь. Иметь карнатого голубя в своем хозяйстве считалось большой роскошью, таких голубятен было немного, основная масса любителей роскошных небесных птиц, завидев чужого голубя, занималась усадкой.

Что такое усадка? Да обыкновенная хитрость – ведь голь на выдумку хитра. Брали голубя, зажимали ему лапки пальцами и вскидывали над головой, тут же отпускали. Голубь трепыхался, взмахивал крыльями, работал ими усиленно и невольно обращал на себя внимание чужака.

И так продолжалось до тех пор, пока чужак не подлетал и не садился рядом. Тут-то он и попадал в плен.

Дальше шла разборка по принципу «ловимся – не ловимся»: если выпадала карта «ловимся», то новый владелец чужака вправе был рассчитывать на некую денежную мзду, которая скоро заведется в его кармане, на выкуп, а это означало, что можно будет выпить кружечку пенистого пива в ларьке на Шереметьевской улице.

Пили в Марьиной Роще, как рассказывал Шебаршин, кстати, мало, да и вообще люди – в отличие от девяностых ельцинских годов, когда народ откровенно спаивали не самым качественным заморским спиртом «роял» (его звали просто «роялем», как некую канифоль или смазку для гитарных струн) – старались особенно не пить. В основном выпивали.

А это происходило редко, как правило, по праздникам либо в дни, связанные с какими-нибудь личными или семейными событиями.

Многие обитатели Марьиной Рощи держали в своих сараях кур и поросят. Ну, куры – это дело обыденное, мелкое, а вот поросенок, особенно подросший, превратившийся в глыбу весом пудов так в шесть – это дело серьезное.

Завалить такого поросенка – уже событие. Собирался весь двор, накрывали стол, жарили свежую, одуряюще вкусную печенку – каждому обязательно доставалось хотя бы по кусочку, – обязательно было на таких пиршествах и «хлебное вино» – сиречь водка. Пели песни, вспоминали прошлое, прежде всего военные годы, будь они неладны.

Леня Шебаршин тоже вспоминал военные годы. Особенно один из зимних вечеров 1942 года.

Жили Шебаршины, как известно, на втором этаже; было, конечно, тесно, но, ведомо всем, теснота в укладе русских людей никогда не считалась пороком, недаром же бытовала пословица: «В тесноте, да не в обиде», – а в небольшой квартире Шебаршиных жило три семьи.

Поздно вечером – синим, вьюжным – в дверь внизу кто-то постучал. Сильно постучал – знал, видимо, этот человек, что слабый стук на втором этаже вряд ли кто услышит… Стук услышали, только вот какая штука – очень уж никому не хотелось выходить в промерзлый, насквозь пробиваемый ветром, дующим из всех щелей, коридор, затем спускаться по скрипучей, покосившейся от времени лестнице вниз, открывать дверь.

Это было настоящим испытанием, проверкой организма на прочность.

Стук внизу повторился. Был он настойчивым, требовательным, и еще в нем было нечто такое, что обязательно сдергивает человека с места – это когда кому-то требуется помощь… Именно это и послышалось в неурочном стуке.

Кто-то из Шебаршиных в галошах на босую ногу, в старой телогрейке, накинутой на плечи, выглянул в ледяной коридор, затем, накрываясь с головой белесым паром, вымахнувшим следом из хорошо натопленной квартиры, прокричал, приложив ко рту ладонь:

– Кто там?

В ответ прозвучало что-то невнятное – не разобрать, что. А вдруг телеграмма, вдруг это заиндевелый старичок из ближайшего почтового отделения?

– Кто там? Не слышу! – в конце концов смельчак, решивший выскочить из тепла на холод, вынужден был спуститься по лестнице вниз, к двери, отодвинуть в сторону старый железный засов.

За дверью, присыпанной снегом, стоял усталый, похудевший, с ввалившимися щеками, в плохонькой солдатской шинели человек. Это был Владимир Иванович Шебаршин, Лёнин отец – его на сутки отпустили из госпиталя домой, отсюда он должен был вернуться назад в госпиталь, а оттуда с командой пополнения вновь оправиться на фронт.

Заохала, завсплескивала руками бабушка Евдокия Петровна, а мать Ленькина Прасковья Михайловна от радости чуть в обморок не грохнулась… Господи, это было такое счастье, такая удача для фронтовика – хотя бы на один день оказаться дома. А для домашних это было еще большим счастьем.

Первым делом надо было помыться – из таза, теплой водой, намылить голову и окунуть ее в таз. Хотя бы немного пофыркать, пролить воду на пол. Да-а, это такое счастье – очутиться дома. Бабушка Дуня тоже светилась от счастья – вон в соседний дом сегодня пришла похоронка, еще одного марьинорощинского жителя убила война – как это страшно! Как страшно вообще получать похоронки – желтоватые листки бумаги, заполненные фиолетовыми чернилами, подписанные командиром какой-нибудь стрелковой роты.

Когда была приготовлена вода и малость улегся поднявшийся шум, отец стянул с себя гимнастерку, а мать решила осмотреть глубокую зарубцевавшуюся рану – красную, затянутую тонкой непрочной кожей… Неожиданно мать вскрикнула и прижала к голове руки. Затянувшаяся рана была покрыта, как вспоминал потом Шебаршин, шевелящейся серой массой.

– Это что, вши? – неверяще проговорила мать, горько качнула головой. – Господи, да это же вши! – воскликнула она прежним неверящим голосом и оборвала восклицание на громкой ноте.

Да, это были вши. Обыкновенные, окопные, госпитальные, дорожные и прочие вши. Никому не ведомо, где и как они выводятся – может быть, в пустых артиллерийских гильзах или старых патронных ящиках…

Появление вшей из ничего, из воздуха, из самой беды и ее запаха было замечено и в Афганистане, в пору, когда наши ребята воевали там. Шебаршин бывал там много раз. Бывало, забрасывали группу военной разведки в безопасное место, на перекрытие душманской караванной тропы, в пустыню, где ничего, кроме песка, ошпаривающего солнца, змей да черепах нету, – группа та чистенькая, хорошо экипированная, с полным набором медикаментов и оружия, просто стерильная была, и вдруг с удивлением обнаруживали бойцы, что через несколько дней в группе появились вши.

Откуда они брались в раскаленном безлюдье, в пустыне, где даже орлов нет, никто не знает. Размножались вши с умопомрачительной быстротой, и уже через пару дней невозможно было найти клочка одежды, чтобы на нем не было вшей.

Особенно насекомые любили жить у солдат в заживших рубцах ран и под мышками. Поднимает иной солдат руку – а под мышкой у него висит тяжелая шевелящаяся гроздь: это вши вцепились в волосы…

Никакие прожаривания, обработки, купания в раскаленном песке, смачивания одежды ядами не помогали – вши продолжали жить и плодиться. И ели людей поедом. Но с этим Шебаршин столкнулся уже позже, через много лет, а тогда, будучи семи с половиной годов от роду он, как и мать, взмахивал руками и диковато сторонился отца. Многого еще не понимал. Не понимал, что вшей распространяют лишения, беды, боль, страдания, все худое и плохое, и появляются они неспроста.

– Снимай с себя все нижнее белье! – решительно потребовала Прасковья Михайловна. – Все!

– Да ты чего, Пань? – пробовал отбиваться отец. – Если хочешь почистить бельишко от вшей – напрасно – оно не чистится. А прожарить его негде… Не дури, мать!

– Возьмешь свое старое белье – вон, в комоде, с ним и уйдешь в свой госпиталь.

– Не в госпиталь – на фронт.

Тут Прасковья Михайловна смолчала, боялась произнести слово «фронт», справедливо полагая, что слова обладают вещей силой. На своем она настояла – отцовское исподнее было сожжено в печи.

На следующий день отец ушел – задерживаться было нельзя, легко можно было угодить в дезертиры. А это в военную пору – преступление тяжкое. За это можно было угодить под трибунал.

Слава Богу, отец Шебаршина прошел войну, уцелел, домой вернулся с орденом и несколькими медалями.

Он был мудрым человеком, Владимир Иванович Шебаршин, хотя и не очень образованным. Трудился на обувной фабрике «Парижская коммуна», выпускавшей очень неплохую прочную обувь.

Иногда выпивал. Плохо отзывался о Сталине, говорил, что врут люди, когда утверждают, что солдаты на войне поднимались с именем Сталина на устах.

– В атаку мы поднимались с матом на устах, мат был нашим Верховным главнокомандующим, – отец качал головой, словно бы печать ставил на этом утверждении.

Ленька, напротив, даже подумать плохо не мог о Сталине, не то чтобы что-то сказать, считал, что Сталин – «это наше все». Этому его, кстати, учили в школе, а науки юный Шебаршин привык усваивать твердо.

Отец, видя, что сын не очень-то внемлет его словам, а попросту говоря, не очень-то верит, добавил, будучи на сто процентов уверенным в правоте своих слов:

– Этот армяшка еще натворит бед.

Леньке же речь отца показалась кощунственной, он вскричал:

– Папа! Перестань! Что ты говоришь!

Отец беседу решил не продолжать, лишь молча опустил голову, словно бы был в чем-то виноват.

Умер Владимир Иванович в 1951 году, когда Лене Шебаршину было шестнадцать лет и он уже знал, что такое боль, потери, горе, как быстро уходят люди, у которых за плечами осталась война.

Было лето, раннее утро, за окном лучезарно светилось жаркое июньское солнышко, отец собирался ехать на работу: опаздывать, как и в довоенное время, было нельзя – строгости те нисколько не изменились. Сидя на постели, он обувался. Неожиданно схватился за сердце и повалился на спину.

– Паня, – позвал он жену, – Паня… Ребятишки!

Сквозь сжатые зубы отца протиснулся хрип.

Его уложили на постель, попытались привести в себя. Не удалось. Через три часа отца не стало.

Было Владимиру Ивановичу Шебаршину всего сорок три года.

Шебаршин-младший не помнит, плакал он тогда или нет – все погрузилось в какой-то красноватый слоистый туман, ничего, кажется, не было видно, только из тумана выплывали отдельные предметы и, помаячив несколько мгновений перед глазами, исчезли. Наверное, все-таки плакал: ведь отец же! Потом много было потерь, но эта потеря – первая крупная, не считая погибших дядьев, которых Леня не так уж хорошо и помнил, – была очень болезненной. Боль ту, – пробившую его в пятьдесят первом году, – он помнил и ощущал до конца дней своих.

При отце он вступил в комсомол, и Владимир Иванович отнесся к этому одобрительно. На одной из перемен к Шебаршину-младшему подошел секретарь комсомольской организации:

– Слушай, Шебаршин, а не пора ли тебе вступить в партию юных коммунистов?

Шебаршин не сразу и понял, что тот партией юных коммунистов назвал комсомол – очень лихое, красиво закрученное определение получилось, – а когда понял, то сказал:

– Так в комсомол же принимают с четырнадцати лет…

– Ну!

– А мне еще только тринадцать.

– Это неважно, мы тебе годик добавим, округлим, так сказать, и все будет в порядке… – Секретарь довольно засмеялся. – Проверять никто не будет.

Так и сделали. Вскоре Шебаршин получил комсомольский билет. Поступал так не только он один, со мной, например, произошла точно такая же история – в комсомол меня приняли, когда мне было тринадцать лет. В документах же стояло – четырнадцать лет, хотя на вид мне можно было дать лет двенадцать, не больше. Но это никого не смущало. Ничего худого, впрочем, в досрочной выдаче комсомольских билетов я не вижу и сегодня – увлечение комсомолом было повальным, комсомол дисциплинировал ребят, уводил от разных шаек-леек, заставлял учиться – чего же плохого в этом?

Как написал позже Шебаршин, став комсомольцем, он «со спокойной совестью пошел играть в футбол в школьном коридоре. Мячом был старый носок, туго набитый чем-то мягким. Выбить стекло им было невозможно, а учителя тогда снисходительно относились к забавам учеников. Особенно в Марьиной Роще и подобных ей московских окраинных районах».

Еще он написал о том, что в Марьиной Роще существовало три непростительных греха, которые нельзя было совершать и вообще допускать в своей биографии, пусть даже пока еще очень маленькой, – иначе потеряешь и доверие, и уважение людей.

«Дома врать было нельзя, – специально подчеркнув это, написал Шебаршин. – В убогой, пыльной, деревянной, дурно пахнущей Марьиной Роще смертельных грехов было всего три: врать, воровать и брать в долг без отдачи. Все остальное прощалось. Нельзя было ябедничать, но это уже относилось к школе».

«Да, кажется, в школе тех моих стародавних времен даже понятия такого не было – ябеда. Знали мы о нем из каких-то книжек да кино, и казалась ябеда чем-то придуманным, невозможным в настоящей жизни. Откуда было мне и моим приятелям знать, что ябеда, донос с незапамятной старины были неотъемлемой составляющей русской действительности. Это знание пришло много позже, когда душа и совесть несколько задубели и могли спокойно воспринимать неприятные стороны отеческого бытия. Лишь в 89-м я узнал, например, что в мрачном 37-м году четыре миллиона соотечественников обратились в “компетентные органы” с поклепами на такое же или большее число других соотечественников.

К счастью, в Марьиной Роще жили люди по преимуществу мастеровые, ни к какой власти или политике не причастные, у них не было резона держаться за свое место нечестными способами (куда денется место сапожника, портного, слесаря?) или убирать начальника, ибо начальников у них не было. Так они и прошли мимо репрессий, чисток, расстрелов, неожиданных карьер и трагических крахов выдающихся личностей».

В Марьиной Роще к доносам относились презрительно, это было ниже трусости, – а исходной основой, кормом для всякого взрослого доноса была детская ябеда. Увы, эта цепочка нерасторжима, она очень четко прослеживается от начала до конца, со всеми провисами и плохо скрученными сочленениями, от малого к большому. От сопливого, с немытыми ушами ябеды – до матерого доносчика, строгающего свои цидули исходя из собственных шкурнических интересов.

В Марьиной Роще руки отбивали за это еще во «младенческом возрасте и отучали от стука-бряка».

А голуби Марьиной Рощи – изящные птицы с их затейливыми полетами, с ласковой доверчивостью отдающиеся человеку в руки, – предмет отчаянной зависти тех, кто голубей не имел, – иногда снились Шебаршину, они словно бы специально приходили к нему из прошлого, и тогда все тяготы, накопившиеся за день, за неделю, за месяц, отступали, все худое вообще словно бы исчезало куда-то, на душе становилось спокойно, делалось легче дышать – так прошлое выручало и помогало жить в настоящем.

Нет, никогда он не забудет изящных красивых птиц Марьиной Рощи, до конца существования своего не забудет, – так оно и вышло: Шебаршин не забыл голубей детства до последнего часа своей такой недлинной и такой яркой жизни.

Институтская пора

От отца Шебаршин заразился книгами – отец был настоящим книгочеем, покупал литературу самую разную, специально сколачивал для книг полочки, хотя в простых семьях в моде были этажерки, но отец упрямо сколачивал полки, поскольку считал: книги украшают стену не хуже картин. А может быть, даже лучше.

Когда не стало отца, Леня Шебаршин учился в девятом классе, сестра его Лера – в седьмом. Вопрос встал так – надо бросить школу и идти на заработки, иначе семье их не выжить. Леня Шебаршин уже приготовился к тому, чтобы бросить девятый класс.

Но надо отдать должное матери – она не позволила сыну бросить школу, пошла работать сама, диспетчером на автобазу. Зарплата у нее была маленькая, такая маленькая, что плакать хотелось, но мать не позволяла детям унывать и плакать. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, продавала книги, вещи, одежду, на барахолку выносила старую утварь.

Шебаршину ученье давалось легко, даже очень легко, почти по всем предметам (да не «почти», а по всем) он имел отличные оценки.

Школу он закончил в пятьдесят втором году с серебряной медалью. Серебряная медаль – это было высоко, тем более что в том же году вышло постановление, дающее медалистам дорогу практически в любой институт: их, словно бы отмеченных Богом, принимали теперь в вузы без экзаменов.

Какой-либо определенной мечты – стать, допустим, геологом или литератором, врачом, инженером, электриком, агрономом, либо преподавателем иностранного языка, – у Шебаршина не было. Да и вообще, у него, полуголодного паренька из Марьиной Рощи, была совсем другая забота: выжить. Ведь на сорок рублей, получаемых матерью (по-старому – четыреста), семье надо было не только питаться, оплачивать коммунальные «жировки», но и одеваться, ездить на автобусе и хоть бы раз в два месяца ходить в кино. Так что главной заботой для Лени Шебаршина было не будущее, а настоящее.

Куда пойти учиться дальше? Лучше всего, конечно, в такое заведение, где бы и стипендия повышенная имелась, и одежду форменную выдавали, и кормили бы иногда. Таким заведением, конечно, могло бы быть военное училище, поэтому Шебаршин отвез свои документы в Военно-Воздушную академию имени Жуковского. Все он прошел и был уже готов надеть на себя гимнастерку с курсантскими погонами, но вот какая закавыка – к Шебаршину придралась медицинская комиссия.

В результате Леню Шебаршина положили на несколько дней в госпиталь – надо было пройти обследование. Результаты обследования были «фифти-фифти». В принципе, Шебаршина зачисляли в академию, но, как говорится, без гарантий: если где-нибудь на третьем курсе у него «поплохеет» здоровье, то из академии придется уйти, если же не «поплохеет», то можно будет считать, что слушателю Шебаршину повезло.

С радужной перспективой, как и с карьерой летчика, штурмующего стратосферу, пришлось расстаться. Впрочем, падение с высоты на землю не было болезненным: Шебаршин же еще не начал учиться в академии, он просто-напросто вернулся к исходной точке.

Забрав свои документы из приемной комиссии, Шебаршин отнес их в Ростокинский проезд, в Институт Востоковедения. В результате был зачислен на индийское отделение.

Началась новая жизнь – совсем другая, чем в школе, полная иных забот и одновременно довольно беззаботная, бесшабашная. Институт, который избрал Шебаршин, был особенный, со своими традициями, со своим уставом, но все-таки это был учебный институт, где царствовало студенческое братство.

Во-первых, Шебаршин стал получать стипендию, и она была вполне приличная, едва ли не такая, как зарплата у матери. Мать, узнав об этом, только слабо улыбнулась и заплакала.

Отплакавшись, вытерла кончиком пальцев слезы, проговорила:

– Так, глядишь, мы и Лерку вытянем.

Лерка – младшая сестра Шебаршина, говорливая егоза… А может, Шебаршину это только казалось, что Лерка – говорливая егоза.

Во-вторых, сам институт был некой незримой нравственной и материальной опорой, не будь его, жилось бы Шебаршину много труднее.

Например, когда у него развалились ботинки, развалились так, что из носка стали выглядывать пальцы, а у матери на новые башмаки не было ни копейки, то Леня отправился в кассу взаимопомощи – были такие в ту пору:

– Помогите!

И ему помогли. Выдали семьдесят пять рублей, которые пошли на покупку вполне приличных ботинок. В них Леня Шебаршин проходил почти три года.

Учился он уже на третьем курсе, когда Институт востоковедения решили прикрыть – произошло это после смерти Сталина – и слили с институтом, название которого вызывало не только у Шебаршина, но и у всей студенческой Москвы невольный восторг, а у товарищей Шебаршина неверие, радостный трепет, – Институтом международных отношений.

Жаль только, что перевели туда не всех «восточников», а только половину, но это сдружило, сплотило тех, кто оказался в МГИМО, еще больше.

А с другой стороны, как потом признался сам Шебаршин, от того, что он стал учиться в другом учебном заведении, его благосостояние не улучшилось. Ездить из Марьиной Рощи стало неудобнее и заметно дороже – восемьдесят копеек в одну сторону, да еще полтинник на метро. В лучшем случае оставалось денег на стакан чая да пирожок. Дома было голодно. Хотя к тому времени поступила в институт Лера и тоже стала получать стипендию, кажется, двести сорок рублей.

Приходилось подрабатывать на железной дороге – за один разгруженный вагон капусты платили неплохо, и этим студенты пользовались, плюс ко всему, имелась подработка на овощной базе. Рядом с домом. Тоже неплохо.

Позже, когда Шебаршин стал немного разбираться в языке урду, его свели с издательством восточной литературы, и там ему дали работу, что называется полегче. Оплата была выше, чем на железнодорожной станции… Он переписывал рукописи.

Хорошее все-таки было то время, ни о чем худом не думалось. Молодые были, увлекающиеся, азартные, сильные. Потом, в зрелые уже годы, та пора вспоминалась с особым теплом и нежностью, она словно бы светом неким была наполнена.

Летом 1956 года группу студентов МГИМО отправили на целину – убирать урожай, первый целинный. Целина тогда у всех находилась на устах, только о ней и говорили, на радио не было и дня, чтобы не звучали песни о целине, ни одна газета не выходила без материалов о том, как там идут дела.

В группу целинников попал и Шебаршин. Потом он рассказывал, что ехали они долго-долго, вначале поездом, который имел привычку останавливаться у каждого столба, потом в кузовах грузовиков, – ехали счастливые, беззаботные, с песнями, пока не очутились в степи, пахнущей хлебом, жарой и полынью, в Урицком районе Кустанайской области, в селе, имеющем легендарное городское название – Севастополь.

Шебаршин работал помощником комбайнера. Дело это было хотя и не сложное, но трудное: надо было застегиваться на все пуговицы и нахлобучивать кепку на нос – летела горячая степная пыль, остья пшеницы, попадавшие на залитое потом тело, оставляли красные болезненные полосы, глаза выжигало солнце, перед лицом начинали бегать цветные круги, соленый пот, как кислота, ел живую, хотя и огрубевшую кожу. Главное было вынести все это, одолеть, перебороть себя, – и ребята вынесли.

А главное – заработали денег. Для Шебаршина это было очень важно: денег в семье Шебаршиных по-прежнему не хватало: как и раньше, на счету была каждая копейка. А с другой стороны, пришла пора обзаводиться и своей семьей: целина и здесь сыграла свою роль.

В отряде МГИМО, прибывшем на целину, находилась Нина Пушкина, однокурсница Шебаршина, только училась она на другом отделении – на китайском.

Когда вернулись в Москву – произошло это в сентябре пятьдесят шестого года, полном холодных, мелких дождей, – то уже не мыслили жизни друг без друга, Леня Шебаршин и Нина Пушкина…

В январе 1957 года они поженились.

У деда Нины сняли проходную комнатушку и стали жить вместе.

Из нее, из комнатушки этой, Шебаршин вместе с женой отправился в Пакистан, в первую свою долгую заграничную поездку – в МИДе они называются командировками. Произошло это в конце пятьдесят восьмого года.

Впереди была целая жизнь. Много в ней было незнакомого, захватывающего, полного неожиданных поворотов, людей, с которыми предстояло подружиться либо, наоборот, держаться от них подальше, новых городов и стран, дорог и знакомств. Шебаршина ожидала дипломатическая карьера, все ступени которой были хорошо известны всякому сотруднику Министерства иностранных дел, даже самому несообразительному.

Все эти ступени Шебаршину предстояло пройти и стать, в конце концов, послом. Во всяком случае, он себя к этому готовил.

Разве это плохо – быть Чрезвычайным и Полномочным представителем в какой-нибудь стране – например, в Индии? Или в Бирме? А?

Плюс 52° в тени

С Пакистаном у Шебаршина связаны воспоминания, скажем так, очень родственные – примерно такие же родственные, как и с Марьиной Рощей: в Марьиной Роще он совершил первые, очень неровные, испуганные шаги по земле и впервые услышал человеческую речь, потом – песни и музыку, попробовал хлеб, а в Пакистане сделал первые профессиональные шаги: после окончания института он был направлен на работу в наше посольство в Карачи.

Должность была самая незавидная, неприметная, но, как показалось, Леониду Владимировичу, очень интересная – помощник посла. Заодно Шебаршин исполнял обязанности его личного переводчика.

Посол был старый, опытный и мудрый – Иван Фаддеевич Шпедько. И что еще было хорошо: неприметная посольская должность дала Шебаршину возможность познакомиться, как он вспоминал позже, «со многими крупными деятелями Пакистана, иностранными послами, видными бизнесменами», и более того – начать «учиться искусству дипломатической беседы».

Через некоторое время Шебаршин получил самый малый пост в посольской иерархии – атташе, «по этому случаю сшил костюм у лучшего пакистанского портного Хамида и почувствовал себя дипломатом». Находился, как говорят в таких случаях, на седьмом небе от счастья.

Но атташе – еще не дипломат, и Шебаршин понимал это хорошо.

Через некоторое время в Карачи появился новый советский посол Михаил Степанович Капица, работать с ним оказалось много интереснее, чем со Шпедько.

Спустя некоторое время один из влиятельных членов пакистанского правительственного кабинета Зульфикар Али Бхутто – министр природных ресурсов – пригласил нового посла к себе в гости на родину, в фамильное имение в Ларкане. Посол с женой Лидией Ильиничной поехал в гости на поезде, а в Ларкану из Карачи пошла посольская машина – громоздкий «додж» с двумя седоками – с водителем и молодым переводчиком Леней Шебаршиным.

Та поездка запоминалась Шебаршину на всю жизнь – он увидел Пакистан не с парадного столичного входа, а с изнанки, из глубины.

На ночевку остановились в Хайдерабаде – унылом городе, где на улицах совершенно не было видно женщин, сами улицы были заплеваны, полны вонючих луж и лавок с древними ржавыми вывесками. Ночевали тем не менее в отеле «Риц». Номер на двоих – это пара плетеных из веревок кроватей, серые, некогда бывшие белыми, простыни, в полу – дыра, чтобы туда можно было опорожняться. Вот и все удобства. Еще в стенке был водопроводный кран. Но он то работал, то не работал – не поймешь.

Всякий обед – любое блюдо, даже в ресторане – прежде всего огромное количество мух и перца. Нигде позже Шебаршин не встречал такого количества мух и перца в еде, как тогда в Пакистане, в городе Хайдерабаде.

Он написал: «Обед был примечателен обилием перца и мух. Мраморный столик в столовой издалека показался черным. Ожидавший гостей официант – рубаха навыпуск и босиком – взмахнул тряпкой, и черная поверхность моментально побелела, а тишина заброшенной столовой сменилась отчетливым жужжанием. Еще взмах тряпки над столом – мушиное войско рассеялось по комнате. Во всяком случае, обращать на него внимание уже не стоило, надо было только следить, чтобы наиболее дерзкие насекомые не пикировали в суп. Перец во всем – в супе, курице, подливке к курице, в тарелке вареного риса. Только в чапати, плоской, свежеиспеченной из муки грубого помола лепешки, перца нет».

Наверное, в поездке той ничего не было лучше горячей лепешки чапати, снятой прямо со стенки тандыра. Похоже, именно с этих лепешек и началась любовь Шебаршина к Востоку.

В следующий раз остановились на ночлег в «Даг бангла» (бунгало) – обычный почтовой гостинице. Собственно, гостиница эта представляла из себя некое служебное помещение для командированного чиновника – дом, сооружение, построенное в колониальном стиле, с высокими потолками и знакомыми сплетенными из веревок кроватями.

Вентиляции не было, как не было, собственно, и электричества; постояльцы пользовались панкхой – деревянной рамой, обтянутой материей, за один край привязанной к балке; к другому краю была прикреплена веревка, за эту веревку слуга раскачивал панкху и создавал некую видимость обдува в комнате.

Но это англичане имели слуг, без слуги англичанин не англичанин, а вот как обходились Шебаршин с водителем, никому не ведомо – может быть, раскачивали панкху по очереди. Либо вообще плюнули на нее…

И днем и ночью в округе раздавался тяжелый тоскливый скрип. Это медлительные, могучие быки волокли под окнами груженые повозки. Колеса для повозок были выточены из цельного дерева, из той части, что ближе к корню, кроме того – обиты медью.

«Смазки они не знают, трется сухая деревянная ось о деревянную же ступицу и издает звук, тянувшийся за обозами Тамерланова войска и арабских завоевателей и, пожалуй, самого Александра Македонского. Один из голосов вечности».

Именно такой Восток, такая Азия до самых последних дней снились потом Шебаршину, он даже признался, что Азия, в конце концов, сумела войти в его кровь и вошла, как молоко матери…

А началось, как видите, с очень простых вещей. Молодой министр Зульфикар Али Бхутто был человеком небедным, его двухэтажный особняк выделялся в Ланкаре, он, как записал у себя Шебаршин, «был словно перенесен сюда из другого времени и другого края», поскольку основная часть домов в этом краю выглядела рядом с особняком министра этакими бедными родственниками, у которых вряд ли когда либо наступят лучшие времена.