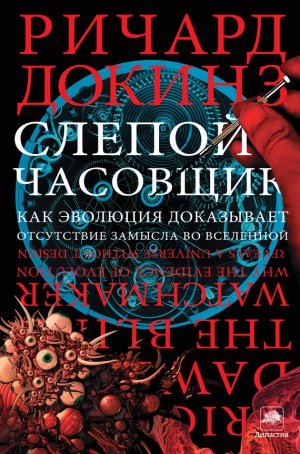

Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной Докинз Ричард

Безупречная четкость

Предисловие к русскому изданию

Перед вами одна из самых знаменитых книг Ричарда Докинза “Слепой часовщик”. Книга была написана в середине 1980-х годов, прекрасно известна всем, кто хоть как-то интересовался эволюцией мироздания, была переведена на многие языки, получила несколько солидных премий, завоевала… признана… удостоена и пр., и пр. Поэтому нет сомнений, что читатель держит в руках стоящую книгу. Может возникнуть другой вопрос: не является ли книга Докинза анахронизмом, будет ли она интересна и полезна современному русскому читателю?

С тех пор как был написан оригинал, прошло около 30 лет. Для современной биологии это весьма большой срок. Так, в научных работах редки ссылки на статьи 1990-х годов, а уж 1980-е стали почти ископаемыми (правда, полезными); хорошим тоном считаются ссылки на работы последних двух-трех лет, не более. И дело тут не в отсутствии уважения к авторам пенсионного возраста, а в том, что биология за это время стала совсем другой, с другими методами и задачами. Вспомним, что во время написания “Слепого часовщика” умели различать хромосомы, картировать отдельные гены на них; теперь масштаб генетического разрешения – это отдельные нуклеотиды, составляющие гены со всеми их интронами и экзонами. Вспомним, что слепому часовщику было известно очень небольшое разнообразие мягкотелых ископаемых древности – теперь же это излюбленный материал в работе палеонтологов, именно на его основе реконструируются древнейшие этапы жизни; более того, мы вовсю разбираемся с археями, целым царством (точнее, доменом), с которым часовщик только успел познакомиться. Слепой часовщик оперировал линнеевскими морфологическими таксонами, присматриваясь осторожно к кладистике, вдохновленный возможностями первых, довольно задумчивых персональных компьютеров. Сегодня за секунды строятся эволюционные деревья на основе аминокислотных или нуклеотидных последовательностей отдельных белков, генов, целых геномов. Иными словами, “Слепой часовщик” был адресован тому, позавчерашнему читателю с позавчерашними вопросами, и более того, воспитанному в традициях западной науки.

Но все дело в том, что книга поднимает сложные и важные проблемы, актуальные до сих пор. Мы продолжаем рассуждать в рамках все той же парадигмы – эволюционного развития живого, а она столь же необходима современной биологии, как и 30 лет назад. Эволюционная биология продолжает рассматривать те же вопросы, что и прежде, порой находя неожиданно новые подходы. Именно эти насущнейшие вопросы эволюционной биологии предлагаются вниманию читателя.

Что мы понимаем под сложным объектом, сложностью вообще и почему нас должно интересовать определение сложности? Как понимать “случайность” в работе естественного отбора и так ли случайна эта случайность? Это ключевые вопросы первых двух глав. Нужно отметить, что случайность изменений в качестве сырого материала для естественного отбора вызывает наибольшие психологические трудности для восприятия эволюционной концепции в целом. Докинз решительно и остроумно помогает отделить реальные (научные) трудности от психологических, направляя мысль в содержательное русло.

Глава 3 отправляет нас в страну смоделированных биоморф, и там мы узнаем, на что способны долгие (НЕМЫСЛИМО долгие) пошаговые изменения. Как выясняется, почти на все. Так что пусть читателя не смущает примитивность докинзовских первых моделей (наш искушенный читатель знает, что за 30 лет научились моделировать и аккуратнее, и реалистичнее, и гораздо, гораздо быстрее). Урок все же поучителен – невидимые микромасштабные изменения способны на чудеса невероятного. Даже камни проползают по пустыне сотни метров, ежедневно толкаемые слабейшим трением тонкого утреннего льда!

В 4-й главе мы вместе с автором задумываемся об эволюционных маршрутах – случайны ли они или предопределены тем или иным образом? Докинз приводит интересные примеры конвергентной эволюции, которая строит сходные формы и приспособления из разного (неродственного) подручного материала. Но сегодняшний читатель имеет прекрасную возможность детальнее и глубже взглянуть на это явление – с позиций генетических механизмов конвергенции. Тридцать лет назад конвергенция виделась как конечное число возможных морфологических сочетаний, речи не было о ее генетической базе. Современные генетики нашли примеры разных конвергенций: и тех, которые возникли за счет сходных генетических изменений из-за ограниченного числа возможных жизнеспособных генетических комбинаций, но также возникших за счет разных генетических изменений вследствие, напротив, большого выбора возможных комбинаций. Стоит восхититься решительностью прежних эволюционистов, взявшихся за столь сложное явление. Имеет огромное значение, что Докинз показал его важность для всей конструкции эволюционной теории, встроив конвергенцию в общий ее скелет. Конвергенция, между прочим, неизменно выявляется на самых ранных стадиях становления крупных групп животных и растений, так что мимо нее теперь никак не пройти эволюционисту.

В чем отличие биологического размножения от формирования неживых объектов (глава 5)? Не правда ли, это почти философский, вневременной вопрос. Но если к нему присоединить очевидное продолжение: “Как оно вообще могло возникнуть в природе?”, то он приобретает естественно-научный оттенок и становится принципиально решаемым. Докинз обрисовывает тот этап научного поиска, когда предлагались первые содержательные подходы к поискам ответа. Об этом непременно стоит напомнить даже и тем, кто уже знает, какие из этих подходов дали результат, а какие нет и какие биохимические игроки оказались ключевыми для появления эффективной репликации.

Как создается в природе скоординированная сложность, изящно подлаженные друг к другу свойства (главы 6 и 7)? Классические механизмы, призванные это объяснить, найдутся во всех учебниках. Но сочетание их блестящего изложения и сильных примеров встретишь только здесь, в “Слепом часовщике”.

Для нас сегодняшних будет интересна и поучительна 9-я глава. В ней эмоционально и довольно-таки непоследовательно (с точки зрения неподготовленного читателя) излагается критика теории прерывистого равновесия. Нас учили, что теория прерывистого равновесия объясняет, как виды появляются за счет изолирующих барьеров, аллопатрически, и что скорость эволюции вида в разных частях ареала и в разное время не остается постоянной, иногда эволюция идет очень быстро, иногда медленно, быстрые изменения трудно отследить по палеонтологической летописи; новый вид, появившись где-то на краю ареала старого вида, может быстро его сменить. Эта теория изначально базировалась на тщательнейше проработанном примере эволюции глаз у представителей одного любопытного рода трилобитов Phacops. Позже появилось множество других, не менее интересных примеров, подтверждающих эту теорию. Что же в этой теории так расстроило Докинза? Имея базовую информацию о теории прерывистого равновесия, мы не можем этого понять. И Докинз нам этого не объясняет, потому что и у него, и у англоязычных читателей в 1980-е годы была другая базовая информация. Ее можно реконструировать по некоторым абзацам главы (или прочитать в интернете). Теория прерывистого равновесия утверждает неравномерность темпов эволюции. Это утверждение было интерпретировано не слишком продуманными популярными статьями в СМИ так, что концепция медленных постепенных эволюционных изменений неверна, поэтому ДАРВИН БЫЛ НЕПРАВ! СМИ подняли шумиху по этому поводу, договорившись до того, что теория Дарвина опровергнута. Тихие одиночные голоса ученых (не стоит смешивать масштабы микро– и макропроцессов, прерывистое равновесие – это о палеонтологии, а не о генетике и т. д.), утонули в мощном потоке громогласных газет, радио– и телепередач. Эмоциональный голос Докинза со страниц “Слепого часовщика” прозвучал решительно и громко. Но, чтобы сделать его убедительнее, пришлось принизить значение концепции прерывистого равновесия на фоне общей теории эволюции. Мол, для всей теории прерывистое равновесие – это так, ерунда, небольшой кусочек мозаики. Возможно, с позиций масштаба эволюционной теории так и есть, но подобное уничижение может привести к другой крайности – отрицанию или недооценке прерывистого равновесия. Для русского читателя, который совершенно не знаком с теми полузабытыми баталиями между западными СМИ и эволюционистами по поводу прерывистого равновесия, такая возможность совсем не исключена – в особенности с учетом докинзовского авторитета. Между тем прерывистое равновесие – это полезный инструмент, объясняющий обширный круг эволюционных явлений. У нас уже имеется свой собственный печальный опыт дискредитации истинных и полезных фактов, якобы противечащих утверждению о постепенности эволюционных изменений. В годы лысенковщины критики вменяли в вину Н. И. Вавилову отрицание дарвинизма за (кто бы мог сейчас подумать!) гомологические ряды. По мнению оппозиции, дискретность изменчивости наследуемых признаков противоречила идее постепенных мельчайших, не видимых глазу изменений. Как сложилась судьба “антидарвиниста” Вавилова, нам прекрасно известно. Из этих двух примеров – для нас в первую очередь Вавилова, а для западной школы – теории прерывистого равновесия очевидно, насколько опасно для науки смешивать или даже заменять осмысленное содержание яркими лозунгами или сиюминутными целями СМИ или политиков.

Ну и наконец, последняя, 11-я глава разбирает возможные альтернативные теории становления сложных и разнообразных живых существ. Скажете, за 30 лет люди поумнели, поняли, что критика дарвиновской эволюции строилась на незнании фактов и на ложных философских посылах, а теперь-то все наконец разъяснилось? Нет, эта глава исключительно актуальна и сегодня. Аргументация антидарвинистов все та же, факты, которыми они оперируют, – те же, философия неизменна. Поэтому ясно, что дело тут не в недостатке информации, а в чем-то более существенном для человеческой натуры. Что же, Докинз блестяще разъясняет схемы идеологий своих оппонентов и предлагает остроумные практические приемы, как нельзя более востребованные в современном обществе.

Сегодня, приступая к “Часовщику”, важно осознавать, в чем основное его достоинство, та суть, которая позволяет смело назвать книгу нужной и современной. Это ясно очерченные проблемы, в рамках которых вопросы поставлены исключительно четко. Эта безупречная четкость подбадривает разум, вселяет надежду, что ответы имеются даже на самые трудные вопросы. Ответы на них могут быть какими угодно – устаревшими или ошибочными либо, напротив, содержательными и провидческими, – они, безусловно, интригующи (ради них, собственно, и написана книга), но не принципиальны. Ответы будут видоизменяться, углубляться, расширяться вместе с самой биологией, а вот вопросы останутся теми же, приобретая по мере поступления информации новые смысловые оттенки.

Остается лишь позавидовать тем, кто приступает к этой книге: им предстоит захватывающее интеллектуальное приключение, к тому же русский перевод передает выразительную легкость оригинального стиля, что тоже будет немало способствовать удовольствию.

Елена Наймарк, доктор биологических наук

Предисловие

Эта книга написана в твердом убеждении, что наше с вами существование некогда представляло собой величайшую из тайн, но больше таковой не является, поскольку тайна разгадана. Разгадали ее Дарвин и Уоллес, пусть даже мы еще будем в течение некоторого времени добавлять примечания и уточнения к найденной ими отгадке. Я взялся за написание этой книги, потому что был удивлен, узнав, какое множество людей, по-видимому, ничего не подозревают не только о существовании элегантного и красивого решения наисложнейшей из задач, но и зачастую, как это ни невероятно, о наличии задачи как таковой!

Речь идет о феномене сложного устройства. Мой компьютер, с помощью которого я пишу эти слова, вмещает около 64 килобайт (один байт соответствует одному печатному знаку). Компьютер был специально разработан и осознанно изготовлен. Ваш мозг, с помощью которого вы понимаете мои слова, – это сеть, состоящая из нескольких десятков миллионов килонейронов. Почти каждая нервная клетка из этих миллиардов имеет более тысячи “электропроводов”, соединяющих ее с другими нейронами. Более того, если перейти на молекулярно-генетический уровень, то каждая из более чем триллиона клеток организма содержит примерно в тысячу раз больше точно закодированной цифровой информации, чем весь мой компьютер. Сложность живых организмов сопоставима с изящной рациональностью их внешнего строения. Если кому-то не очевидно, что такое обилие сложности просто криком кричит, требуя объяснения, тогда я сдаюсь. Впрочем, поразмыслив, не сдаюсь, ведь одна из задач этой книги – передать хотя бы часть изумления сложностью живых организмов тем, кто прежде ее не замечал. Но, после того как я вас заинтригую, моей следующей задачей будет рассеять тайну, дав ей объяснение.

Объяснение – непростое искусство. Объяснять можно так, что читателю будут понятны слова, или так, что он прочувствует предмет нутром. Чтобы добиться последнего, иногда недостаточно просто выложить голые факты. Порой приходится становиться адвокатом и перенимать адвокатские приемы. В отличие от других книг по дарвинизму, многие из которых великолепно написаны, информативны и, безусловно, стоят прочтения, эта книга – не бесстрастный научный трактат. Она далека от непредвзятости и, должен сознаться, местами написана с таким пылом, который в профессиональном научном журнале сочли бы неуместным. Разумеется, ее назначение – просвещать, но, помимо этого, еще и убеждать и даже – ведь нет никакой самонадеянности в том, чтобы четко обозначить свои цели, – вдохновлять. Я хочу поразить читателя тем, какой на первый взгляд леденящей душу тайной является наше существование, и в то же время передать ему всю радость от осознания того факта, что у тайны этой имеется элегантное объяснение, вполне нам доступное. Вдобавок мне хотелось бы убедить читателя не только в том, что дарвинистский взгляд на мир оказался верным, но и в том, что это единственная из известных теорий, которая в принципе способна прояснить тайну нашего существования, что делает эту теорию вдвойне убедительной. Мы можем обоснованно полагать, что дарвиновское учение справедливо не только для нашей планеты, но и для любой точки во вселенной, где только будет обнаружена жизнь.

Но прошу не путать меня с профессиональными адвокатами в одном отношении. Юристам и политикам платят за то, что они предоставляют свой ораторский пыл и красноречие в пользование тому человеку или той стороне, чьих взглядов они внутренне могут и не разделять. Я никогда так не делал и делать не буду. Я могу быть не прав, но к истине отношусь трепетно и никогда не буду говорить того, что не считаю верным сам. Помню свое потрясение, когда я посетил дискуссионный клуб одного университета, где проводились дебаты с креационистами. На ужине после дебатов мне отвели место возле молоденькой женщины, которая только что произнесла относительно убедительную речь в защиту креационизма. Она явно не могла быть креационисткой, и потому я попросил ее сознаться, зачем она это сделала. Она откровенно сообщила мне, что просто-напросто тренировалась в умении вести дискуссию и сочла более сложным и полезным упражнением выступить в защиту той точки зрения, которую не разделяет. Известно, что в университетских дискуссионных клубах распространена практика, когда спорщикам попросту сообщается, на чьей стороне они будут выступать. Их собственные убеждения в расчет не идут. Я в свое время немало потрудился на неприятном поприще публичных дискуссий, поскольку верил в правоту тех утверждений, которые меня просили поддерживать. Но, выяснив, что для членов дискуссионных клубов эти утверждения – всего лишь повод поиграть, я решил отклонять все последующие приглашения на подобные мероприятия, поощряющие неискреннюю пропаганду в тех спорных вопросах, где на карту поставлена научная истина.

По причинам, не вполне мне ясным, дарвинизм нуждается в защите больше, чем аналогичным образом установленные истины из других областей науки. Многие из нас не имеют никакого представления о квантовой теории или о специальной и общей теориях относительности, но само по себе это же не заставляет нас отрицать эти теории! А дарвинизм, в отличие, к примеру, от “эйнштейнизма”, как будто бы считается законной добычей для критиков с любым уровнем невежества. Мне кажется, что одну из проблем дарвинизма верно подметил Жак Моно: каждый думает, что понимает его. Эта теория и в самом деле замечательно проста: на фоне почти всего, что есть в физике и математике, она как будто доступна даже ребенку. Если кратко, то она состоит в том, что неслучайное размножение в сочетании с наследственной изменчивостью приводит к таким последствиям, которые, если времени для их накопления достаточно, оказываются весьма далеко идущими. Но у нас есть все основания считать такую простоту обманчивой. Насколько бы простой эта теория ни казалась, не будем забывать, что впервые до нее додумались только Дарвин и Уоллес в середине XIX столетия, через 200 лет после “Начал” Ньютона и через 2 тыс. лет после того, как Эратосфен вычислил размер Земли. Как могло случиться, что эта простейшая мысль не пришла в голову ни одному из мыслителей такого масштаба, как Ньютон, Галилей, Декарт, Лейбниц, Юм или Аристотель? Почему она была вынуждена дожидаться двух натуралистов викторианской эпохи? Что было не так с философами и математиками, которые упорно отказывались ее замечать? И почему столь могущественная идея до сих пор c таким трудом укладывается в массовом сознании?

Как будто человеческий мозг был специально устроен таким образом, чтобы неверно понимать дарвинизм и находить его неправдоподобным. Взять хотя бы проблему “случая”, зачастую усугбляемую эпитетом “слепой”. Подавляющее большинство нападок на дарвинизм исходят от людей, которые с прямо-таки неприличным упорством держатся за ошибочную точку зрения, будто в дарвиновской теории речь идет только о шальной случайности и ни о чем более. А поскольку сложное устройство живых существ – это воплощенная антитеза случайности, то, приравняв дарвинизм к случайности, нетрудно отмести его вовсе! Одной из моих задач будет разрушить устойчивый миф, что дарвинизм – это теория “случая”. Другая причина, в силу которой мы предрасположены не верить Дарвину, кроется, возможно, в том, что наши мозги устроены так, чтобы иметь дело с событиями, происходящими в совершенно иных временных масштабах, чем те, что характерны для эволюционных преобразований. Мы хорошо оснащены для восприятия процессов, длящихся секунды, минуты, годы, самое большее – десятилетия. Дарвинизм же – это теория о накопительных процессах, настолько медленных, что для их завершения требуются тысячи и миллионы десятилетий. По отношению к величинам такого порядка все наши интуитивные представления о том, что возможно, а что нет, оказываются неверными. Наш тонко настроенный аппарат скептицизма и личная теория вероятностей при расширении границ дают осечку, поскольку они были отлажены (эволюцией, как это ни забавно), чтобы эффективно функционировать в пределах срока жизни, длящейся несколько десятков лет. Чтобы вырваться из тюрьмы привычных временных рамок, воображение должно как следует поработать. И я ему в этом посодействую.

Третья причина, из-за которой наши мозги не расположены к дарвинизму, в том, что мы сами – превосходные творцы. Наш мир переполнен шедеврами инженерной мысли и произведениями искусства. Мы твердо приучены к тому, что сложное и изящное устройство свидетельствует о заранее пробдуманном хитроумном замысле. Это, возможно, наиболее веская причина для свойственной большинству когда-либо живших на свете людей веры в ту или иную форму сверхъестественного божества. Дарвину и Уоллесу потребовался грандиозный рывок воображения, чтобы вопреки всякой интуиции увидеть и другой способ (гораздо более правдоподобный, стоит лишь понять его), которым сложное устройство может возникать из первозданной простоты. Рывок настолько значительный, что и сегодня многие не решаются его сделать. Главная задача данной книги – помочь читателю совершить этот рывок.

Само собой, любой автор надеется, что влияние его книг будет долговременным, а не мимолетным. Однако любому защитнику своей точки зрения приходится не только излагать ее непреходящие аспекты, но и отвечать своим современникам, защищающим другие точки зрения – противоположные или кажущиеся таковыми. Существует опасность, что некоторые из таких дискуссий, какими бы острыми ни были они сейчас, спустя десятилетия будут выглядеть безбожно устаревшими. Нередко отмечают тот парадокс, что первое издание “Происхождения видов” убедительнее, чем шестое. Это связано с тем, что Дарвин чувствовал себя обязанным отвечать в последующих изданиях своей книги на современную ему критику, которая теперь кажется до такой степени неуместной, что ответы на нее только затрудняют понимание, а порой даже вводят в заблуждение. И все же соблазну проигнорировать те злободневные нападки, которые считаешь пустой данью моде, поддаваться нельзя – из соображений вежливости по отношению не столько к самим критикам, сколько к их читателям, которые в противном случае останутся сбитыми с толку. И хотя у меня есть свое собственное мнение по поводу того, каким главам моей книги суждено будет в конечном итоге потерять актуальность по этой причине, судить об этом должен сам читатель – и время.

Я с огорчением узнал, что некоторые (к счастью, немногие) из моих друзей-женщин воспринимают использование безличного мужского местоимения как пренебрежение по отношению к ним. Если бы на самом деле было нужно кем-то пренебрегать (к счастью, это не так), то я охотнее пренебрег бы мужчинами, но, когда я однажды робко попытался обратиться не к абстрактному “читателю”, а к “читательнице”, одна феминистка обвинила меня в снисходительном высокомерии: оказывается, я должен был говорить “читатель или читательница”, “он или она”, “его или ее”. Так легко рассуждать тем, кто не заботится о стиле, но писатель, не заботящийся о стиле, не заслуживает читателей ни мужского, ни женского пола. Здесь я возвращаюсь к общепринятым правилам употребления английских местоимений. Я могу называть своего читателя “он”, но думаю о нем в мужском роде не более, чем француз считает свой стол женщиной. В действительности, как мне кажется, я чаще мысленно обращаюсь к читательницам, чем к читателям, но это мое личное дело, и мне было бы неловко узнать, что оно сколько-нибудь отражается на том, как я изъясняюсь на своем родном языке.

Личным делом являются и мои причины для благодарности. Рассчитываю на понимание тех, кому не смог отдать должное. Издатели не видели смысла скрывать от меня имена референтов (а не рецензентов – да простят меня многие американцы моложе 40, настоящие рецензенты критикуют книгу только после публикации, когда автору уже мало проку от их замечаний), и советы Джона Кребса (уже не в первый раз), Джона Дюранта, Грэма Кернса-Смита, Джеффри Левинтона, Майкла Руза, Энтони Холлэма и Дэвида Пая принесли мне немалую пользу. Ричард Грегори любезно раскритиковал главу 12, от полного изъятия которой окончательный вариант книги только выиграл. Марк Ридли и Алан Графен, более не являющиеся, даже формально, моими учениками, служат вместе с Биллом Гамильтоном примером для подражания в компании коллег, с которыми я обсуждаю эволюцию, и приносят мне пользу своими идеями практически каждый день. Все трое, а также Памела Уэллс, Питер Аткинс и Джон Докинз, оказали мне услугу, сделав критический разбор отдельных глав. Сара Банни внесла массу исправлений, а Джон Гриббин обнаружил грубую ошибку. Алан Графен и Уилл Аткинсон консультировали меня по компьютерным вопросам, а агентство компании Apple Macintosh на кафедре зоологии любезно предоставило свой лазерный принтер для распечатки биоморф.

В очередной раз хочу сказать спасибо Майклу Рождерсу, теперь работающему в издательстве Longman, за нескончаемую энергию, с которой он преодолевает любые трудности. Он и Мэри Каннейн из издательства Norton мастерски умели надавить на газ (когда речь шла о моем боевом духе) и ударить по тормозам (когда дело касалось моего чувства юмора), если это было необходимо. Частично эта книга была написана во время творческого отпуска, любезно предоставленного мне кафедрой зоологии и Новым колледжем. Ну и наконец, хочу выполнить долг, о котором следовало бы вспомнить и в двух предыдущих книгах, а именно поблагодарить оксфордскую систему образования и всех моих студентов, которых я в течение многих лет обучал зоологии, совершенствуя свои скромные навыки в таком сложном искусстве, как умение объяснять.

Ричард Докинз

Оксфорд, 1986 г.

Глава 1

Объясняя самое невероятное

Мы, животные, являемся наиболее сложно устроенными объектами в известной нам Вселенной. Конечно же, та Вселенная, которую знаем мы, – это только крошечный кусочек настоящей Вселенной. На других планетах могут встречаться объекты, устроенные еще сложнее, и не исключено, что некоторым из них уже известно о нашем существовании. Но для мысли, которую я излагаю здесь, это неважно. Сложные объекты, где бы они ни находились, заслуживают того, чтобы их объясняли совершенно по-особому. Нам хочется понять, как они возникли и почему так сложны. Я собираюсь продемонстрировать, что объяснение окажется в общих чертах одним и тем же для любых сложных объектов из любого уголка Вселенной: и для нас с вами, и для шимпанзе, и для червей, и для дубов, и для космических монстров. При этом оно не подходит для “простых” вещей, к которым я отношу, например, скалы, облака, реки, галактики и кварки. Они – предмет изучения физики. А шимпанзе, собаки, летучие мыши, тараканы, люди, черви, одуванчики, бактерии и пришельцы из других миров находятся в ведении биологии.

Разница заключается в степени сложности устройства. Биология – наука о замысловатых предметах, выглядящих так, как будто они были разработаны для какой-то цели. А физика изучает простые вещи, непохожие на заранее спроектированные. На первый взгляд может показаться, что под эту классификацию не подходят рукотворные механизмы, такие как компьютеры или автомобили. Они сложно устроены и, несомненно, разработаны с определенной целью, но при этом не являются живыми и состоят из металла и пластмассы, а не из плоти и крови. В этой книге они однозначно будут считаться биологическими объектами.

Тут читатель может спросить: “Да, но являются ли они биологическими объектами на самом деле?” Слова – наши слуги, а не хозяева. Мы можем использовать одно и то же слово в разных значениях для разных целей. В большинстве поваренных книг омары помещены в раздел “Рыба”. Зоологи могут тут хвататься за сердце, уверяя нас, что омары могли бы называть “рыбой” людей на куда более законных основаниях, поскольку людям рыбы приходятся значительно более близкой родней, нежели омарам. Раз уж речь зашла об омарах и о законности: я слышал про одно судебное разбирательство, где решался вопрос, кем считать омаров, насекомыми или животными (от этого зависело, имеют ли люди право варить их живьем). С точки зрения зоологии омары – определенно не насекомые. Подобно насекомым или нам с вами, они животные. Не стоит выходить из себя из-за того, что разные люди употребляют слова по-разному (хотя в своей частной жизни я запросто могу выйти из себя по поводу людей, которые варят омаров живыми). Кулинарам или юристам бывает необходимо использовать слова в особых, специальных значениях, так же как и мне в этой книге. И неважно, являются ли автомобили и компьютеры “на самом деле” биологическими объектами. Принципиально тут то, что, обнаружив на какой-либо планете объекты такого уровня сложности, мы без колебаний можем заключить, что на ней существует (или существовала) жизнь. Машины – это непосредственный продукт жизнедеятельности; свою сложность и организованность они взяли от живых существ и свидетельствуют о наличии на планете жизни не менее красноречиво, чем окаменелости, скелеты или трупы.

Я сказал, что физика – наука о простых вещах, и это тоже поначалу может вызвать недоумение. Физика кажется сложным предметом, потому что физические понятия воспринимаются нами с трудом. Наши мозги были предназначены для того, чтобы понимать охоту и собирательство, поиск партнера и выращивание потомства – мир объектов среднего размера, перемещающихся в трехмерном пространстве на небольших скоростях. Мы плохо оснащены для восприятия очень маленького и очень большого: явлений, длящихся несколько пикосекунд или гигалет; частиц, не имеющих местоположения; сил и полей, которые мы не можем увидеть или потрогать и о существовании которых знаем только потому, что они влияют на те вещи, которые мы в состоянии увидеть или потрогать. Мы считаем физику сложной потому, что она трудна для нашего понимания, и потому, что книги по физике полны зубодробительной математики. Но тем не менее объекты, которые изучает физика, в основе своей просты. Это облака газа или мельчайших твердых частиц, это глыбы однородной материи – например, кристаллы с их почти бесконечно повторяющейся атомной структурой. У них отсутствуют замысловато устроенные рабочие детали – по крайней мере по биологическим меркам. Даже такие крупные физические объекты, как звезды, образованы довольно-таки ограниченным набором составляющих, организованных более или менее бессистемно. Поведение физических, небиологических объектов настолько простое, что его можно описать при помощи существующего математического аппарата – вот почему в книгах по физике полно математики.

Книги по физике могут быть сложны, но, подобно компьютерам и автомобилям, книги – результат деятельности биологических объектов: человеческих мозгов. Предметы и явления, описываемые в книге по физике, проще, чем одна-единственная клетка из организма ее автора. А клеток таких у автора триллионы, многие из них непохожи друг на друга, и вместе они выстраиваются в причудливый и точнейший механизм, способный написать книгу. (Триллионы у меня американские, как и все единицы исчисления, которыми я пользуюсь; один американский триллион – это миллион миллионов, один американский миллиард – это тысяча миллионов.) Наш мозг приспособлен иметь дело с крайними степенями сложности не больше, чем с экстремальными размерами и прочими труднопостижимыми предельными значениями физических величин. Никто пока еще не придумал математику, которая могла бы полностью описать структуру и поведение такого объекта, как физик или хотя бы как одна из его клеток. Все, на что мы способны, – это понять некоторые общие принципы того, как функционируют живые объекты и почему они вообще существуют.

С этого-то мы и начали. С вопроса, почему существуем мы и другие сложные объекты. И теперь у нас есть возможность, даже не зная всех подробностей того сложного устройства, о котором идет речь, в общих словах дать ответ на этот вопрос. По аналогии, большинство из нас не знает в деталях, как работает самолет. Даже его создателям, возможно, это не вполне ясно: специалисты по двигателям не понимают всех тонкостей устройства крыла, а специалисты по крыльям имеют лишь расплывчатое представление о двигателях. Специалисты по крыльям не понимают даже крыльев со всей полнотой математической точности: то, как поведет себя крыло в условиях турбулентности, они могут предсказать только после испытания опытного образца в аэродинамической трубе или после компьютерного моделирования – подобными вещами занимается и биолог, изучающий животное. Но, каким бы неполным ни было наше понимание работы авиалайнера, в общих чертах процесс его возникновения понятен всем. Авиалайнер был спроектирован людьми на чертежных досках. Затем по этим чертежам другие люди изготовили детали, затем еще больше людей (с помощью других изготовленных людьми машин) привинчивали эти детали, приклепывали их, приваривали и приклеивали – каждую на свое место. Самолет построили люди, и потому в процессе его возникновения нет ничего принципиально непостижимого для нас. Методичное соединение частей в соответствии с целенаправленным замыслом – это нечто нам известное и понятное из собственного опыта, хотя бы только благодаря детскому конструктору.

Ну а как насчет наших организмов? Подобно самолету, каждый из нас является машиной, только гораздо более сложной. Были ли мы тоже спроектированы на чертежной доске, были ли наши части собраны воедино искусным механиком? Ответ: нет. Это неожиданный ответ, и он стал известен и понятен нам всего лишь около сотни лет назад. Когда Чарльз Дарвин впервые объяснил суть дела, многие люди не захотели или не смогли понять его. Я сам категорически отказывался верить в дарвиновскую теорию, когда, будучи ребенком, впервые о ней услышал. На протяжении всей истории человечества вплоть до середины ХIХ в. почти каждый твердо верил в противоположное – в теорию Разумного Создателя. Многие по-прежнему в нее верят – возможно, потому что правильное, дарвиновское, объяснение нашего существования все еще, как это ни удивительно, не является постоянным предметом в программе всеобщего образования. Разумеется, его сплошь и рядом понимают неверно.

Часовщика для заглавия этой книги я позаимствовал из знаменитого трактата, написанного богословом XVIII столетия Уильямом Пейли. Его труд “Естественная теология, или Доказательства существования Бога и Его атрибутов, собранные из наблюдений за природой”, опубликованный в 1802 г., представляет собой самое известное изложение так называемого телеологического доказательства – неизменно наиболее впечатляющего из аргументов в пользу бытия Бога. Я безмерно восхищаюсь этой книгой, поскольку ее автор сделал для своего времени то же самое, что я стараюсь сделать сейчас. Ему было что сказать, он страстно в это верил и не пожалел сил, чтобы растолковать свою мысль со всей возможной ясностью. Он испытывал должное почтение перед живой природой и понимал, что ей требуется объяснение совершенно особого типа. Единственной – правда, довольно крупной – его ошибкой было само объяснение. Его решение задачи было традиционно религиозным, но он изложил его четче и убедительнее, чем кто бы то ни было прежде. Истинной разгадке, которая была совершенно иной, пришлось дожидаться одного из наиболее революционно мыслящих людей всех времен – Чарльза Дарвина.

Пейли начинает свою “Естественную теологию” со знаменитого пассажа:

Если, пересекая пустошь, я споткнусь о камень и меня спросят, откуда тут этот камень взялся, я мог бы вопреки всему, что знаю, ответить: он лежал здесь всегда. И было бы непросто выявить всю абсурдность такого ответа. Но предположим теперь, что я подобрал с земли часы и кто-то спрашивает, как они оказались на этом месте. Исходя из всего, что я знаю, здесь мне было бы трудно представить себе тот же самый ответ, который я дал в прошлый раз, – что эти часы всегда тут находились.

Здесь Пейли проводит различие между природными физическими объектами, такими как камни, и преднамеренно созданными объектами, такими как часы. Далее он пространно описывает ту точность, с которой все шестеренки и пружины в часах подогнаны друг к другу, и то хитроумие, с которым они собраны в единый механизм. Если мы найдем на пустоши предмет, подобный часам, то, даже не зная, каким образом он возник, только лишь из точности и сложности его устройства мы будем вынуждены заключить,

что у часов непременно должен был быть создатель; что когда-то должен был существовать мастер или мастера, те, кто собрал эти часы ради той задачи, которую они теперь выполняют, – кто-то, кто постиг их устройство и придумал, как ими пользоваться.

Никто, находясь в здравом уме, не будет спорить с таким выводом. Пейли, однако, настаивает на том, что именно этим, в сущности, занимается атеист, созерцающий творения природы, поскольку:

…любое свидетельство продуманности, любое проявление замысла, какие имеются в часах, видны и в творениях природы – с той лишь разницей, что в случае природы они несопоставимо, неизмеримо многочисленнее и значительнее.

Пейли доказывает свою мысль, красочно и благоговейно описывая внутреннее устройство механизмов жизни. Начинает он с человеческого глаза – примера, который впоследствии любил использовать Дарвин. На протяжении этой книги мы тоже будем регулярно к нему обращаться. Пейли сравнивает глаз с инструментом, выполненным по чертежу, например с телескопом, и приходит к заключению, что “глаз был создан для того, чтобы видеть, на основании в точности тех же доказательств, в силу которых телескоп был создан, чтобы помогать зрению”. У глаза, как и у телескопа, должен был быть разработчик.

Доводы Пейли изложены с искренним пылом и демонстрируют прекрасную осведомленность автора в современной ему биологии, но они ошибочны – изумительно, великолепно ошибочны. Аналогия между телескопом и глазом, между часами и живым организмом неверна. Вопреки очевидному единственным часовщиком природы являются слепые силы физики – хотя и приложенные очень особенным образом. Настоящий часовщик способен к предвидению: он разрабатывает шестеренки и пружины и продумывает их взаимное расположение, держа в уме будущую цель. Естественный отбор – слепой, бессознательный, автоматический процесс, открытый Дарвином и объяснивший нам существование и кажущуюся преднамеренной форму всех живых существ, – не держит в уме никакой цели. У него нет ни сознания, ни самосознания. Он не планирует будущего. Он не обладает проницательностью, не видит наперед, он вообще ничего не видит. Если и можно сказать, что в природе он играет роль часовщика, то часовщик этот – слепой.

Я объясню все это и много чего еще. Но вот чего я не буду делать, так это принижать то изумление перед живыми “часами”, которое так вдохновляло Пейли. Напротив, у меня такое ощущение, что Пейли мог бы позволить себе и больший восторг, и я попытаюсь проиллюстрировать это. Когда речь заходит о священном трепете перед живыми “часами”, тут я не уступлю никому. И я чувствую себя более солидарным с его преподобием Уильямом Пейли, нежели с одним прославленным философом, хорошо известным своими атеистическими взглядами, с которым я однажды обсуждал эту тему за ужином. Я сказал, что не представляю себе, как можно было быть атеистом до 1859 г., когда было опубликовано “Происхождение видов” Дарвина. “А как же Юм?” – возразил мне философ. “Каким образом Юм объяснял организованную сложность живого?” – спросил я. “Никаким, – ответил мне философ. – Почему это должно требовать какого-то отдельного объяснения?”

Пейли понимал, что такое объяснение необходимо. Понимал это и Дарвин. Подозреваю, что в глубине души это понимал и мой собеседник философ. Как бы то ни было, моей задачей будет показать эту необходимость. Что же касается самого Давида Юма, то говорят иногда, будто бы великий шотландский философ опроверг телеологическое доказательство за 100 лет до Дарвина. Но на самом деле Юм только критиковал ту логику, по которой кажущееся наличие замысла в природе служило положительным доказательством существования Бога. Он не предложил никакого альтернативного объяснения этой видимости замысла, а оставил вопрос открытым. Додарвиновский атеист мог бы вслед за Юмом сказать что-то вроде: “Мне нечем объяснить сложность биологических структур. Я знаю лишь, что Бог – это плохое объяснение, так что придется нам ждать и надеяться, пока кто-нибудь предложит идею получше”. Не могу отделаться от ощущения, что такая позиция, несмотря на свою логическую безупречность, должна была оставлять человека слегка неудовлетворенным, и хотя атеизм логически был возможен и до Дарвина, именно Дарвин сделал его интеллектуально полноценным. Мне хочется думать, что Юм согласился бы с этим, однако некоторые из его высказываний свидетельствуют о том, что он недооценивал красоту и сложность устройства биологических объектов. Юный естествоиспытатель Чарльз Дарвин мог бы рассказать ему об этом кое-что, но Юм был уже 40 лет как мертв, когда Дарвин записался в его университет в Эдинбурге.

Я так много говорил о сложности и о кажущемся замысле, как будто значение этих слов очевидно. В каком-то смысле так оно и есть – большинство людей имеют интуитивное представление о том, что такое сложность. Но эти понятия – сложность и замысел – столь важны для данной книги, что я обязан подобрать более точные слова, чтобы передать наше ощущение, будто в сложности и кажущейся преднамеренности устройства есть нечто особенное.

Так что же такое сложный объект? Как его распознать? В каком смысле утверждение, что часы, авиалайнер, уховертка или человек сложны, а луна проста, является верным? Первое непременное свойство сложного объекта, какое может прийти в голову, – это неоднородность строения. Розовый молочный пудинг или бланманже просты в том смысле, что, разделив их надвое, мы получим две порции, имеющие одинаковое внутреннее устройство; другими словами, бланманже – предмет однородный. А автомобиль – предмет неоднородный: в отличие от бланманже практически любая “порция” автомобиля будет отличаться от других “порций”. Две половинки автомобиля – это не автомобиль. Отсюда следует почти неизбежный вывод, что сложный объект в противоположность простому состоит из множества частей более чем одного типа.

Подобная неоднородность или “многочастность” – условие, возможно, необходимое, но отнюдь не достаточное. Многие объекты образованы большим количеством составных частей и имеют гетерогенное внутреннее устройство, не будучи при этом сложными в том смысле, какой я вкладываю в это слово. Например, Монблан состоит из множества различных пород, сваленных в одну кучу таким образом, что, где бы вы ни провели линию разреза, два получившихся куска всегда будут различаться по своему внутреннему строению. У Монблана мы видим ту неоднородность состава, которой не обладает бланманже, но тем не менее Монблан не является сложным в биологическом значении слова.

Давайте подойдем к нашей задаче определения сложности с другой стороны – воспользуемся математическим понятием вероятности. Попробуем, к примеру, следующее определение: сложный объект – это нечто, чьи составные части расположены таким образом, что объяснить их взаимное расположение одной только случайностью было бы затруднительно. Позаимствую сравнение у одного выдающегося астронома: если вы возьмете детали самолета и побросаете их в кучу, вероятность собрать исправный “Боинг” будет исчезающе мала. Детали авиалайнера можно соединить миллиардами различных способов, и только один из них, или очень немногие, действительно даст авиалайнер. Разрозненные “детали” человека можно соединить друг с другом даже еще большим количеством способов.

Такой подход к определению сложности кажется вполне перспективным, но кое-чего по-прежнему не хватает. Можно возразить, что существуют миллиарды способов побросать друг на друга части Монблана и только один из них – Монблан. Так в чем же тогда та разница, которая делает авиалайнер и человека сложными, а Монблан простым? Любая давно существующая комбинация частей уникальна и – задним числом – так же невероятна, как и любая другая. Свалка во дворе мастерской по утилизации старых самолетов уникальна. Двух идентичных свалок быть не может. Если вы станете сваливать куски самолетов в кучи, то шансы дважды получить одно и то же взаимное расположение фрагментов несильно отличаются от вероятности собрать таким путем работающий авиалайнер. Так почему бы нам не считать мусорную кучу, Монблан и луну такими же сложными, как самолет или собака, раз любой из названных объектов представляет собой “невероятное” сочетание атомов?

Кодовый замок моего велосипеда имеет 4096 возможных комбинаций. Все они одинаково “невероятны” в том смысле, что если вы покрутите колесики замка случайным образом, то появление любой конкретной комбинации цифр из 4096 возможных будет в равной степени немыслимым. Я могу бесцельно крутить колесики, потом смотреть на получившийся номер, каким бы он ни был, и восклицать: “Поразительно! Шансы появления именно этого номера составляли всего лишь 4096 к 1! Маленькое чудо!” Это будет равносильно тому, чтобы считать определенное расположение камней, образующих гору, или металлических деталей на свалке “сложным”. Но из всех 4096 уникальных комбинаций по-настоящему интересна только одна, 1207, – единственная, которая открывает замок. Уникальность комбинации 1207 видна не только задним числом – она была заранее предусмотрена производителем. Если, покрутив колесики случайным образом, вы с первого раза попадете на 1207, то вы сможете украсть велосипед, и это будет выглядеть как маленькое чудо. Если у вас получится наугад открыть кодовый замок банковского сейфа, то это будет выглядеть как очень большое чудо, поскольку шансы такого события составляют один на много миллионов, и в этом случае вы сможете украсть целое состояние.

В нашей аналогии угадывание кода, открывающего банковский сейф, равносильно сборке “Боинга-747” путем беспорядочного разбрасывания кусков металла. Из всех миллионов уникальных и, рассуждая ретроспективно, невероятных комбинаций кодового замка только одна открывает его. Точно так же из всех миллионов уникальных и – задним числом – невероятных куч металлолома только одна – или очень немногие – сможет взлететь. Уникальность той комбинации, которая взлетает, или той, которая открывает сейф, видна нам не только ретроспективно. Она была предопределена заблаговременно. Производитель замков установил данную комбинацию и сообщил ее управляющему банком. Способность к полету – это тоже такое свойство авиалайнера, которое мы устанавливаем заранее. Видя в воздухе самолет, мы можем быть уверены, что он не был собран методом беспорядочного сваливания деталей в кучу, потому что нам известно, что у случайной конгломерации запчастей шансы взлететь слишком ничтожны.

Если мы рассмотрим все возможные способы взгромоздить друг на друга скалы, из которых состоит Монблан, верно, что лишь один из них будет тем Монбланом, что мы знаем. Но этот известный нам Монблан получил свое название ретроспективно. Любой из множества способов свалить различные минералы в одну кучу тоже считался бы горой и мог бы быть назван Монбланом. В том конкретном Монблане, который мы видим, нет ничего особенного, ничего предопределенного заранее, ничего подобного взлету авиалайнера или распахивающейся дверце сейфа и вываливающимся из него богатствам.

Что же будет эквивалентно распахивающейся дверце сейфа или летящему самолету в случае живого организма? Ну, иногда в буквальном смысле то же самое. Ласточки летают. Как мы уже видели, летающий аппарат соорудить не так-то просто. Если вы возьмете все ласточкины клетки и соедините их вместе случайным образом, то на уровне наших повседневных реалий вероятность того, что получившийся в результате объект будет летать, вполне можно принять за ноль. Не все живые существа летают, но тогда они делают что-то другое, столь же невероятное и точно так же предопределенное. Киты не летают, но зато они плавают и приспособлены к этому не хуже, чем ласточки к полету. Вероятность того, что случайное скопление китовых клеток сможет плавать (не говорю уже о том, чтобы плавать так же быстро и ловко, как кит), пренебрежимо мала.

Тут бдительный философ с острым орлиным взглядом (у орлов очень хорошее зрение; вы не сможете изготовить орлиный глаз, соединяя хрусталики и фоторецепторы случайным образом), начнет бормотать что-нибудь насчет порочного круга в рассуждениях. Ласточки летают, но не плавают, а киты плавают, но не летают. Определяя успех нашей случайной конгломерации клеток как способность плавать или летать, мы делаем это задним числом. Предположим, мы условились определять этот успех как способность к X (не уточняя, что именно означает X), до тех пор пока не свалим все клетки в кучу. Такая случайным образом получившаяся куча может оказаться, подобно кроту, эффективной машиной для рытья или будет хорошо лазать по веткам, как обезьяна. Она может мастерски заниматься виндсерфингом, или собирать промасленную ветошь, или передвигаться по постоянно уменьшающимся окружностям, чтобы в конце концов исчезнуть. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Или нет?

Если бы список в самом деле можно было продолжать до бесконечности, тогда в замечании нашего воображаемого философа была бы доля истины. Если бы только, слепив любую случайную комбинацию материи, мы могли бы задним числом увидеть, что получившийся результат годится для чего-нибудь, тогда я действительно смухлевал насчет кита и ласточки. Но биологи предъявляют своим объектам гораздо более конкретные требования, чем просто “годиться для чего-нибудь”. Чтобы мы могли назвать объект животным или растением, он должен как минимум быть способен жить каким-либо способом (а точнее, он или хотя бы некоторые представители его вида должны быть в состоянии дожить до собственного размножения). Справедливо, что существует немало способов поддержания жизни: можно летать, плавать, скакать с ветки на ветку и т. д. Но, как бы ни были многообразны способы быть живым, на свете, безусловно, неизмеримо больше способов быть мертвым – или, вернее, неживым. Вы можете объединять клетки друг с другом случайным образом снова и снова в течение миллиардов лет, но у вас ни разу не получится такого сочетания, которое смогло бы, пусть плохо, летать или плавать, рыть или бегать – выполнять какое угодно действие, которое хотя бы отдаленно напоминало поддержание себя в живом состоянии.

Моя аргументация была довольно длинной и развернутой, так что теперь самое время вспомнить, с чего мы, вообще говоря, начали. Мы искали точных слов для объяснения того, что мы имеем в виду, когда называем нечто сложным. Пытались ухватить особенность, общую для людей, кротов, дождевых червей, авиалайнеров и часов, но отсутствующую у бланманже, луны и Монблана. Ответ, к которому мы пришли, таков: сложные объекты обладают тем или иным предопределенным свойством, приобрести которое благодаря чистой случайности было бы крайне маловероятно. В случае живых организмов это предопределенное качество можно в каком-то смысле назвать “профессионализмом” – в чем бы он ни заключался: в способности к полету, вызывающему завистливое восхищение у авиаконструктора, или в чем-то более общем. Например, в умении избегать гибели или распространять свои гены при размножении.

Умение избегать гибели – это свойство, на котором стоит остановиться поподробнее. Будучи предоставлено самому себе, тело стремится прийти в состояние равновесия с окружающей средой. Именно это случается с телом после смерти. Измерив какой-либо показатель живого организма, например температуру, кислотность, содержание воды или электрический заряд, вы, как правило, обнаружите, что результат ваших измерений существенно отличается от соответствующего показателя среды. Как известно, наши тела обычно теплее своего окружения, и в холодном климате им приходится тратить много усилий на поддержание этой разницы. Когда мы умираем, эта работа прекращается, разница начинает выравниваться, и в конечном итоге температура нашего тела оказывается той же, что и у окружающей нас среды. Не все животные так усиленно избегают температурного равновесия со своим окружением, но все они проделывают какую-нибудь подобную работу. Например, в засушливых местностях животные и растения стараются поддерживать определенный уровень содержания жидкости в своих клетках, борясь с естественной утечкой воды в сухой внеш ний мир. Если они не справятся с задачей, то погибнут. Говоря в общем, если бы живые организмы активно не сопротивлялись, они в конечном итоге слились бы с окружающей средой. И это как раз то, что ожидает их после смерти.

За исключением искусственных механизмов, которые мы уже договорились считать почетными членами живого мира, никакие неживые существа подобной работы не проделывают. Они не сопротивляются силам, стремящимся привести их в равновесие с окружающей средой. Монблан, бесспорно, существовал довольно долго и какое-то время еще, вероятно, просуществует, однако он ничего для этого не делает. Когда камень под действием силы тяготения приходит в состояние покоя, он остается лежать где лежит. Для того чтобы удержать его на месте, никакой работы совершать не требуется. Монблан существует и будет существовать до тех пор, пока не выветрится или не будет разрушен землетрясением. Он не принимает мер по ремонту неисправностей; упав, он не поднимется снова, как это сделало бы живое существо. Он просто подчиняется обычным законам физики.

Значит ли это, что живые существа законам физики не подчиняются? Разумеется, нет. Нет никаких причин полагать, будто бы в живой материи законы физики попраны. Здест нет ничего сверхъестественного, никакая “жизненная сила” не противостоит фундаментальным силам природы. Имелось в виду только то, что, наивно применяя законы физики сразу ко всему живому телу, вы навряд ли слишком преуспеете в объяснении его поведения. Организм – объект сложный, состоящий из множества частей, и, чтобы понять его поведение, необходимо применять физические законы к частям, а не к целому. Тогда обнаружится, что поведение всего тела – результат взаимодействия его частей.

Возьмем, к примеру, законы движения. Если вы подбросите в воздух мертвую птицу, она опишет изящную параболу – точь-в-точь как сказано в учебниках физики, – после чего упадет на землю и останется там лежать. Она будет вести себя так, как должно себя вести твердое тело, обладающее определенной массой и определенным аэродинамическим сопротивлением. Но если вы подбросите в воздух живую птицу, то она не станет описывать параболу и неподвижно лежать на земле. Она улетит и, возможно, ни разу не приземлится по эту сторону границы графства. Причина этого в том, что у птицы работают мышцы – они борются с гравитацией и другими физическими силами, воздействующими на целостный организм. Внутри каждой клетки мышц законы физики соблюдаются, в результате чего мышцы приводят в движение крылья таким образом, что птица остается в воздухе. Птица не нарушает законов тяготения. Сила тяжести не перестает тянуть ее вниз, однако крылья выполняют активную работу (повинуясь законам физики, действующим в мышцах) и позволяют птице лететь, несмотря на земное притяжение. Нам может показаться, что птица бросает вызов физическому закону, только если мы настолько наивны, что относимся к ней просто как к бесструктурному куску материи, который столько-то весит и в такой-то мере преодолевает сопротивление воздуха. Поведение всего этого тела будет нам понятно лишь тогда, когда мы вспомним, что внутри него имеется множество деталей, каждая из которых подчиняется законам физики, действующим на ее уровне. Разумеется, это не является исключительной особенностью живых существ. Такие рассуждения применимы и ко всем машинам, созданным человеком, а потенциально и к любому сложному, многосоставному объекту.

Это приводит меня к теме, обсуждением которой я собираюсь завершить данную главу, получившуюся весьма философской, – к вопросу о том, что следует считать объяснением. Мы уже увидели, что будет здесь подразумеваться под сложным объектом. Но какого рода объяснение нас удовлетворит, если мы поинтересуемся, как работает сложно устроенная машина или живой организм? Ответ будет именно тем, к которому мы пришли в предыдущем абзаце. Если мы хотим понять, как работает искусственный аппарат или живой организм, нам нужно изучить его составные части и то, каким образом они взаимодействуют друг с другом. Если существует некий сложный объект, еще нами не понятый, мы сможем объяснить его через его более простые детали, уже доступные нашему пониманию.

Если я спрашиваю у инженера, как работает паровой двигатель, то мне вполне ясно, какого рода ответ меня удовлетворил бы. Если мне ответят, что данный механизм приводится в действие “движущей силой”, то меня, как и в свое время Джулиана Хаксли, это вряд ли впечатлит. Если же мой инженер начнет утомлять меня рассуждениями о том, что целое больше, чем сумма его частей, я прерву его, сказав: “Не надо мне про это, расскажите, как оно работает”. Что мне на самом деле хотелось бы услышать – это рассказ о том, каким образом составные части двигателя взаимодействуют друг с другом, обеспечивая работу двигателя в целом. Изначально я был бы готов выслушать объяснение, оперирующее довольно крупными компонентами, внутреннее строение и поведение которых сами по себе могут быть очень сложными и – на тот момент – необъясненными. Элементы, на основе которых будет построено такое изначально удовлетворительное объяснение, могут называться “топка”, “котел”, “цилиндр”, “поршень”, “центробежный регулятор”. Мой инженер мог бы сказать мне (пока что без дополнительных разъяснений), какую задачу выполняет каждый из этих компонентов. На данном этапе я удовлетворился бы этим и не стал задавать вопросов о том, каким образом каждый компонент делает свою конкретную работу. Приняв за данность то, что они свою работу выполняют, я теперь смогу понять, как их взаимодействие приводит в движение весь механизм.

Разумеется, затем я волен спросить: а как работают отдельные части? Приняв как факт, что центробежный регулятор управляет интенсивностью подачи пара, и использовав этот факт для понимания работы двигателя в целом, теперь я обращаю свое любопытство к самому центробежному регулятору. Мне хочется найти объяснение, каким именно образом он выполняет свои задачи, – объяснение, оперирующее его собственными составными частями. Внутри компонентов имеется иерархия субкомпонентов. Поведение компонентов на каждом конкретном уровне мы объясняем взаимодействием субкомпонентов, внутреннее устройство которых временно принимаем на веру, и уходим вглубь по иерархической лестнице до тех пор, пока не дойдем до частиц столь простых, что в нашей повседневной жизни нам нет нужды задаваться вопросами по их поводу. Например, правы мы или нет, но в большинстве своем мы вполне удовлетворены тем, что существуют твердые железяки, и готовы использовать их в качестве простейших единиц для объяснения состоящих из них более сложных механизмов.

Физики-то, конечно, свойства железяк на веру не принимают. Они задаются вопросом, отчего те твердые, и спускаются по иерархической лестнице еще на несколько этажей, вплоть до элементарных частиц и кварков. Но для большинства из нас жизнь слишком коротка, чтобы так углубляться. Обычно, какой уровень сложной организации ни возьми, для получения удовлетворительного объяснения достаточно сойти на один-два этажа вниз и не более. Устройство автомобиля объясняют при помощи таких понятий, как цилиндры, карбюраторы и свечи зажигания, пусть даже каждый из этих компонентов и занимает вершину пирамиды объяснений на более низких уровнях. Но вы сочтете меня несколько высокопарным, если, отвечая на вопрос, как работает автомобиль, я начну рассуждать о законах Ньютона и о термодинамике. И уж полнейшим невеждой я буду выглядеть в ваших глазах, если в ответ заговорю об элементарных частицах. Хотя абсолютно верно, что в основе основ работы автомобиля лежит взаимодействие элементарных частиц, все равно куда практичнее объяснять эту работу взаимодействием между поршнями, цилиндрами и свечами зажигания.

Действия компьютера можно объяснить в терминах взаимодействий между полупроводниковыми электронными схемами, работу которых, в свою очередь, физики объясняют при помощи элементов более низких уровней. Но на практике во многих случаях попытка постичь поведение целого компьютера на любом из этих уровней будет пустой тратой времени. Электронных схем слишком много, так же как и соединений между ними. В объяснении, которое нас удовлетворит, количество взаимодействий должно быть достаточно небольшим, чтобы их можно было удержать в голове. Вот почему, желая разобраться, как работает компьютер, мы для начала предпочтем объяснение, в котором участвует где-то с полдюжины главных подкомпонентов: память, процессор, внешнее запоминающее устройство, блок управления, регулятор каналов ввода-вывода и т. д. Затем, разобравшись во взаимосвязях между этими основными компонентами, мы, возможно, поинтересуемся внутренним устройством каждого из них. Вероятно, только инженеры соответствующего профиля углубляются до уровня устройства логических операций AND или NOR. И только физики погружаются еще глубже, на уровень поведения электронов в полупроводниковом материале.

Для тех, кто любит всякие “измы”, мой подход к пониманию того, как все работает, вероятно, стоит назвать “иерархическим редукционизмом”. Если вы читаете модные журналы для интеллектуалов, то вы могли заметить, что понятие “редукционизм” сродни понятию “грех” – его противникам достаточно лишь упомянуть его, не поясняя. В определенных кругах назвать себя редукционистом – это все равно что признаться в поедании маленьких детишек. Но как на самом деле детишек никто не ест, точно так же в действительности никто и не является редукционистом в каком угодно значении этого слова, против которого стоило бы восставать. Этот вымышленный редукционист – всеми осуждаемый и существующий лишь в воображении своих оппонентов – пытается объяснить сложные вещи непосредственно через наименьшие их составные части, а в самых крайних формах данного мифа – даже просто как сумму этих частей. Иерархический же редукционист для объяснения любого сложного объекта, на каком бы конкретном уровне организации тот ни находился, использует объекты, расположенные только на одну ступень ниже, которые, вероятно, и сами по себе достаточно сложны и нуждаются в подразделении на собственные составляющие, и т. д. Любому ясно – хотя и считается, будто мифический пожирающий детишек редукционист это отрицает, – что для верхних уровней такой иерархии подходят объяснения, совершенно не похожие на те, которые годятся для более низких уровней. Именно поэтому автомобили лучше объяснять на уровне карбюраторов, а не кварков. Однако иерархический редукционист полагает, что кабюраторы можно объяснить, прибегнув для этого к более мелким единицам …, которые объясняются с помощью более мелких единиц …, которые в конечном счете объясняются поведением мельчайших из элементарных частиц. В этом смысле редукционизм – просто синоним искреннего желания разобраться, как что работает.

Мы начали этот заключительный раздел с вопроса, какого рода объяснение сложных объектов могло бы нас удовлетворить. Только что мы рассмотрели этот вопрос с точки зрения механизма “как он работает?” и пришли к выводу, что поведение сложного объекта должно объясняться в терминах взаимодействий между его составными частями, рассматриваемыми в виде следующих друг за другом уровней некоей организованной иерархии. Но существует еще и вопрос другого рода: каким образом сложный объект вообще мог возникнуть? Этот вопрос будет подробно разбираться на протяжении всей книги, и потому сейчас я не буду особенно многословен. Скажу только, что здесь подходит тот же самый общий принцип, который применялся для понимания механизмов работы. Сложный объект – это то, что мы не склонны воспринимать как нечто само собой разумеющееся, поскольку он слишком “невероятен”. Он не мог появиться на свет в силу единичной случайности. Мы будем объяснять его возникновение постепенными, накапливающимися, пошаговыми преобразованиями более простых исходных объектов, достаточно примитивных для того, чтобы возникнуть случайно. Как “перепрыгивающий через уровни” редукционизм не годится для объяснения механизмов работы и должен уступить место пошаговому движению вниз по иерархической лестнице, точно так же и процесс возникновения сложного объекта мы не можем представить как один шаг. Нам нужно снова прибегнуть к серии маленьких шажков, на сей раз следующих друг за другом во времени.

Свою изумительно написанную книгу “Творение” оксфордский физхимик Питер Аткинс начинает так:

Я приглашаю ваш разум в путешествие. Это путешествие будет всеобъемлющим, оно приведет нас к самым границам пространства, времени и человеческого понимания. По пути я докажу вам, что на свете нет ничего непостижимого и что все необычайно просто… Значительная часть Вселенной вовсе не нуждается в объяснении. Например, слоны. Если молекулы научились соперничать друг с другом и создавать другие молекулы по своему образу и подобию, то придет срок, и слоны и прочие похожие на них существа начнут расхаживать по окрестностям.

Аткинс полагает, что эволюция сложных объектов, являющаяся предметом данной книги, неизбежна, если обеспечить подходящие физические условия. И он задается вопросом, каковы минимальные необходимые физические условия, каков тот минимум проектных работ, который пришлось бы сделать очень ленивому Создателю, с тем чтобы дальше наблюдать, как в один прекрасный день возникнет Вселенная, а затем слоны и прочие сложные вещи. Со своих позиций ученого-физика Аткинс приходит к ответу, что Создатель мог позволить себе быть безгранично ленивым. Те исходные элементы, которые нам необходимо постулировать, чтобы понять возникновение всего на свете, либо состоят в буквальном смысле из ничего (по мнению некоторых физиков), либо (согласно другим физикам) так предельно просты, что даже близко не требуют для себя чего-то столь возвышенного, как преднамеренный акт Творения.

Аткинс говорит, будто слонам и прочим сложным объектам вовсе не требуется никакого объяснения. Но это потому, что он физик и принимает биологическую теорию эволюции на веру. Он не то чтобы отказывает слонам в объяснении, просто его устраивает, что есть биологи, которые занимаются объяснением слонов, для чего принимают на веру некоторые факты из физики. Таким образом, его задача как ученого-физика – подтвердить, что мы вправе использовать эти факты без доказательства. Что он успешно и делает. Я же биолог и нахожусь в обратной ситуации. Факты физики, факты из мира простоты, я использую как данность. И не моя забота, если по поводу понимания некоторых из этих фактов сами физики еще не пришли к согласию. Мое дело при помощи простых понятий, уже освоенных или как раз осваиваемых физиками, объяснять слонов и мир сложных объектов. Физика интересуют первопричины и основополагающие законы природы. А биолога интересует сложность. Биолог пытается объяснить на языке простых объектов то, как сложные объекты работают и как они возникли. Он может считать свою задачу выполненной, когда доходит в своих объяснениях до понятий настолько простых, что вправе с чистой совестью сдать их на руки физикам.

Я отдаю себе отчет в том, что моя характеристика сложного объекта – “нечто, отличающееся статистической невероятностью, определяемой не только задним числом” – может показаться чересчур оригинальной. Так же как и то, что я назвал физику “изучением простоты”. Если вы предпочитаете определять сложность каким-то иным образом – я не против и готов продолжать разговор, приняв ваше определение. Что для меня действительно имеет значение, так это то, что, как бы мы ни называли статистическую-невероятность-определяемую-не-только-задним-числом, это важное свойство, которое необходимо объяснять особенным образом. Свойство, характеризующее биологические объекты и противопоставляющее их физическим. То объяснение, к которому мы придем, не должно отрицать законов физики. Оно и будет опираться только на них и ни на что другое. Но физические законы будут здесь применяться неким особым способом – таким, о котором обычно не говорится в учебниках по физике. Этот особый подход – дарвиновский. Его квинтэссенцию я изложу в главе 3, когда буду говорить о накапливающем отборе.

А пока что я собираюсь вслед за Пейли привлечь внимание к тому, насколько грандиозна предстоящая нам задача – объяснить невероятную степень сложности биологических объектов, а также красоту и изящество их устройства. Глава 2 представляет собой развернутое обсуждение одного конкретного примера – “радара” у рукокрылых, открытого через много лет после Пейли. А здесь, в настоящей главе, я разместил изображение глаза (рис. 1) – ах, как бы понравился Пейли электронный микроскоп! – вместе с двумя последовательными увеличениями отдельных участков. В верхней части рисунка можно увидеть весь глаз в разрезе. При таком увеличении глаз выглядит как оптический прибор. Сходство с фотоаппаратом очевидно. Диафрагма радужки отвечает за постоянное изменение апертуры, или f-числа. Хрусталик – линза, причем не единственная, а часть сложной системы линз – та, что обеспечивает фокусировку. Наведение на резкость осуществляется сжиманием хрусталика при помощи мышц (а у хамелеонов – перемещением его взад-вперед, как и в камерах, созданных человеком). Изображение отбрасывается на сетчатку, расположенную сзади, и возбуждает там фотоэлементы.

Рис. 1

В средней части рис. 1 изображен маленький участок сетчатки под увеличением. Свет падает слева. На светочувствительные клетки (фотоэлементы) он попадает не сразу. Они залегают в глубине и смотрят в противоположную сторону от него. Позже мы еще вернемся к этой странной особенности. В первую очередь свет попадает на слой ганглиозных клеток, образующих своего рода “электронное соединение” между “фотоэлементами” и головным мозгом. На самом деле, прежде чем транслировать информацию в мозг, ганглиозные клетки производят ее первичную обработку, весьма сложную, чего слово “соединение” не вполне отражает. Справедливее было бы назвать их “периферийным компьютером”. Провода от ганглиозных клеток идут вдоль поверхности сетчатки к так называемому слепому пятну, где они ныряют вглубь, формируя зрительный нерв – “магистральный кабель”, ведущий к мозгу. В этом “электронном соединении” участвует около 3 млн ганглиозных клеток, которые собирают информацию примерно от 125 млн фотоэлементов.

В самой нижней части рисунка одна такая клетка-фотоэлемент, палочка. Рассматривая ее тончайшее устройство, не упускайте из виду, что вся эта сложность повторяется в сетчатке каждого глаза 125 млн раз. А если говорить об организме в целом, то счет структурам, сопоставимым по сложности с той, что вы видите, пойдет уже на триллионы. Сто двадцать пять миллионов – число фотоэлементов в сетчатке – это примерно в 5 тыс. раз больше числа наименьших различимых точек на качественной журнальной фотографии. Складчатые мембраны в правой части палочки – это то, что, собственно говоря, и улавливает свет. Их слоистая структура позволяет клетке более эффективно улавливать фотоны – элементарные частицы, из которых состоит свет. Если фотон не попал на первую мембрану, он может попасть на вторую, и т. д. Вследствие этого существуют глаза, способные заметить единичный фотон. Самым высокочувствительным фотоэмульсиям, какие только есть в распоряжении у фотографов, требуется в 25 раз больше фотонов для того, чтобы зафиксировать световую точку. Объекты, что расположены в средней части клетки и напоминают лепешки, – это главным образом митохондрии. Они встречаются не только в фоторецепторах, но и в большинстве других типов клеток. Каждая митохондрия – это целое химическое предприятие, где в процессе производства сырья, пригодного для извлечения энергии, происходит переработка более 700 различных веществ. Для этого вдоль поверхности причудливо сложенной внутренней митохондриальной мембраны выстраиваются длинные, пересекающиеся друг с другом конвейеры. Округлое тело в левой части рис. 1 – это ядро. Оно тоже присутствует во всех растительных и животных клетках. Как мы увидим в главе 5, в каждом ядре хранится цифровая база данных, где закодировано больше информации, чем во всех 30 томах Британской энциклопедии, вместе взятых. И это относится к каждой клетке, а не к совокупности клеток организма.

Палочка, изображенная в нижней части рисунка, – это одна-единственная клетка. Общее число клеток организма (человеческого) составляет около 10 трлн. Когда вы поедаете бифштекс, это равносильно уничтожению более 100 млрд копий Британской энциклопедии.

Глава 2

Превосходное устройство

Естественный отбор – это слепой часовщик. Он слеп, поскольку не заглядывает в будущее, не просчитывает последствий, не исходит из какой-либо цели. Однако живые результаты естественного отбора ошеломляют нас видимостью замысла – как будто их смастерил знаток своего дела – и создают поразительную иллюзию продуманности и целенаправленности. Задача данной книги – разрешить этот парадокс удовлетворительным для читателя образом, а задача настоящей главы – еще больше удивить читателя тем, насколько велика эта иллюзия замысла. Мы рассмотрим один конкретный пример и убедимся, что если вести речь о сложности и красоте устройства, то Пейли сказал ничтожно мало.

Орган или тело можно назвать хорошо сконструированными, если они обладают некими свойствами, которые им мог бы придать толковый инженер ради выполнения какой-то осмысленной задачи: полета, плавания, зрения, питания, размножения – или, говоря более широко, для выживания и распространения генов организма. И вовсе не обязательно, чтобы их устройство было самым лучшим, какое только может придумать инженер. Зачастую то, что является пределом возможностей одного инженера, удается превзойти другому – особенно если этот другой инженер живет в эпоху более развитых технологий. Но любой инженер способен распознать объект, который был, пусть даже и плохо, разработан для какой-то цели, а в большинстве случаев и понять, какова была эта цель, просто исходя из строения этого объекта. В главе 1 мы занимались по большей части философскими сторонами вопроса. Сейчас же я собираюсь изложить один конкретный, основанный на фактах пример, который, я уверен, способен поразить любого инженера, – а именно рассказать о сонаре (“радаре”) летучих мышей. Я буду идти по пунктам и каждый раз начинать с формулировки той или иной проблемы, стоящей перед живой машиной. Затем я буду рассматривать возможные варианты решения этой проблемы, какие могли бы прийти в голову разумному инженеру, а в заключение рассказывать о том решении, которое было принято природой на самом деле. Разумеется, этот конкретный пример взят просто для иллюстрации. Инженер, которого впечатлят летучие мыши, наверняка будет впечатлен и другими бесчисленными примерами устройства живых объектов.

Перед летучими мышами стоит проблема: как ориентироваться в темноте? Они охотятся по ночам и не могут использовать свет, чтобы обнаруживать добычу и не натыкаться на препятствия. Вы, возможно, скажете, что эта трудность надуманная и что ее легко избежать, просто поменяв свои привычки и охотясь днем. Однако дневная экономика и без того интенсивно эксплуатируется другими существами, например птицами. Поскольку имелись способы добывать себе хлеб насущный и ночью, а все альтернативные дневные профессии были уже заняты, то естественный отбор благоприятствовал тем летучим мышам, которые смогли преуспеть в ремесле ночной охоты. Кстати говоря, эта ночная деятельность уходит своими корнями, вероятно, к предкам всех нас, млекопитающих. Скорее всего, в те времена, когда в дневной экономике господствовали динозавры, нашим предкам-млекопитающим удавалось выжить, только кое-как перебиваясь по ночам. Лишь после необъяснимого массового вымирания динозавров около 65 млн лет назад наши предки получили возможность выглянуть на свет дневной в хоть сколько-нибудь заметных количествах.

Но вернемся к летучим мышам. Перед ними стоит инженерная задача: находить дорогу и добычу в темноте. Летучие мыши – не единственные, кто сталкивается сегодня с этой трудностью. Очевидно, что ночные насекомые, которые служат летучим мышам добычей, сами тоже должны как-то ориентироваться в пространстве. Глубоководным рыбам и китам перепадает мало света что днем, что ночью – или не перепадает вовсе. Это связано с тем, что солнечные лучи не могут проникать далеко в толщу воды. Рыбы и дельфины, живущие в чрезвычайно мутной воде, не имеют возможности видеть, поскольку, хотя свет там и есть, его загораживают и рассеивают взвешенные частички мути. Множеству других современных животных также приходится обеспечивать свое существование в условиях, когда использование зрения затруднено или невозможно.

Если бы инженеру было нужно решить проблему маневрирования в темноте, какие варианты он стал бы рассматривать? Первое, что могло бы прийти ему в голову, – это создать источник света, использовать нечто вроде фонарика или прожектора. Самостоятельно производить свет способны светляки и некоторые глубоководные рыбы (обычно при помощи бактерий), но процесс этот, судя по всему, крайне энергоемкий. Светляки излучают свет, чтобы привлечь партнеров для спаривания. Это не требует чрезмерных энергетических затрат: в ночной темноте самка видит с определенного расстояния точечные огоньки самцов, когда те попадают в поле ее зрения. Но для того, чтобы использовать свет для ориентировки, энергии требуется несоизмеримо больше, так как в этом случае глаза должны улавливать каждую крохотную порцию света, отражающуюся от каждой детали окружающей обстановки. Таким образом, тот источник света, который используется в качестве освещающих дорогу фар, должен быть значительно ярче, чем тот, что служит сигнальным маяком для других существ. Как бы то ни было, в расходе энергии тут дело или в чем другом, но положение дел, по всей видимости, таково, что, за возможным исключением некоторых жуткого вида глубоководных рыб, никто из животных, кроме человека, не использует искусственное освещение для ориентировки.

О чем еще мог бы подумать наш инженер? Ну, слепые люди иногда обладают способностью, которая может показаться сверхъестественной, – чувствовать препятствия на своем пути. Она была названа “лицевым зрением”, так как, по словам самих слепых, это ощущение несколько сродни прикосновениям к лицу. Помнится, как-то сообщалось об одном полностью слепом мальчике, который, используя “лицевое зрение”, с хорошей скоростью объезжал свой квартал на трехколесном велосипеде. Эксперименты показали, что на самом деле это “лицевое зрение” ничего общего с прикосновениями к лицу не имеет, хотя ощущения могут отражаться на переднюю часть лица, подобно отраженным (фантомным) болям в ампутированной конечности. В действительности же, как оказалось, ощущения эти приходят через уши. Слепые люди, даже не осознавая этого, для обнаружения препятствий используют эхо своих шагов и прочих звуков. Еще до того, как это выяснилось, инженеры уже создавали приборы, работающие на том же принципе, – к примеру, чтобы измерить глубину моря под кораблем. Стоило изобрести эту методику, как ее применение разработчиками оружия для обнаружения подводных лодок стало только вопросом времени. В ходе Второй мировой обе воюющие стороны во многом полагались на такие устройства – например, на те, что известны под кодовыми названиями Asdic (британское) и Sonar (американское), а также на использующие сходную технологию системы Radar (американская) и RDF (британская), которые улавливают эхо не звуковых, а радиосигналов.

Первооткрыватели сонара и радара не знали об этом, но теперь всему миру известно, что рукокрылые, а точнее естественный отбор, работавший над рукокрылыми, отладили этот метод на десятки миллионов лет раньше, и их “радар” обеспечивает распознавание объектов и навигацию столь великолепно, что инженеру остается лишь неметь от восхищения. Если подходить формально, то говорить о “радаре” у летучих мышей некорректно, так как они не используют радиоволны. Это скорее сонар. Однако математические теории, лежащие в основе радара и сонара, очень сходны, и наше научное понимание подробностей того, что происходит у летучих мышей, достигнуто во многом благодаря применению к ним теоретических основ работы радара. Американский зоолог Дональд Гриффин, которому мы в значительной степени обязаны открытием сонара у рукокрылых, придумал термин “эхолокация”, призванный объединить все механизмы наподобие сонара или радара – как используемые животными, так и созданные человеком. На практике же это слово стало применяться главным образом по отношению к сонару у животных.