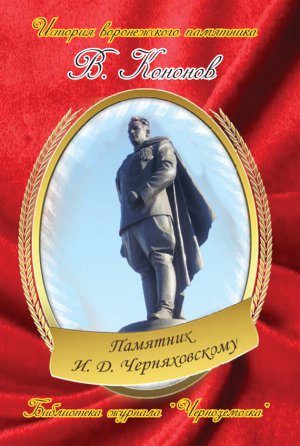

Памятник И. Д. Черняховскому Кононов Валерий

Вступление

У воронежского памятника выдающемуся полководцу Великой Отечественной войны Ивану Даниловичу Черняховскому необычная судьба. Да и сама жизнь его, особенно в последние годы, полна неожиданностей. В 1942 году его непосредственный начальник предложил И. В. Сталину снять И. Д. Черняховского с должности командира танкового корпуса, а Сталин в тот же миг назначил Черняховского командующим армией вместо этого непосредственного начальника. Он был самым молодым в Красной Армии командующим армией и самым молодым командующим фронтом, при том, что ещё в юности он прибавил себе год, чтобы его приняли в комсомол. И гибель его в самом конце войны от осколка разорвавшегося рядом с его машиной единственного снаряда была необычной. В это время за рулём автомобиля сидел сам генерал. А если бы он находился на положенном месте, то роковой осколок достался бы водителю. Необычность воронежского памятника в том, что прежде чем его установили в 1993 году в Воронеже, он около полувека простоял в центре Вильнюса. Такие случаи, когда памятники вынуждены переселяться из одного государства в другое, редки, но всё же имели место в истории мирового монументального искусства. Это случалось, как правило, после серьёзных потрясений – войн, революций, разделов государств. Например, великолепный конный монумент известному польскому военному и государственному деятелю Юзефу Понятовскому, что стоит ныне перед президентским дворцом в Варшаве, до начала 1920-х годов стоял в белорусском городе Гомеле. В Риге в 1910 году в присутствии императора Николая II открыт был конный памятник царю-реформатору Петру Великому, а почти столетие спустя он перекочевал из независимой Латвии в С.-Петербург и сейчас стоит перед Константиновским дворцом. Такую же долю кочующего памятника судьба уготовила и великолепному монументу, увековечившему генерала И. Д. Черняховского.

О нём и пойдёт речь в этой книге. Но сначала давайте поговорим о жизненной и полководческой судьбе прославленного военачальника. Судьба эта тесно связала его с Воронежем. И хотя он пробыл здесь всего около года, но это было самое суровое для города время. И воины как раз под его командованием освободили город от оккупантов.

Детство и юность И. Д. Черняховского

Иван Данилович Черняховский родился 16 (29 по новому стилю) июня 1906 года в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии (сейчас это Уманский район Черкасской области), а детство прошло в селе Вербово на территории нынешней Винницкой области. В это село семью Черняховских перевёз помещик пан Новинский, у которого отец будущего полководца работал конюхом.

В Вербово многодетную семью Черняховских застала Октябрьская революция, а потом и Гражданская война. Весной 1919 года от тифа умирает сначала глава семьи, а через неделю и его супруга, оставив сиротами шестерых детей. Двенадцатилетнему Ивану пришлось бросить учёбу в школе и начать трудовую жизнь. Он пас деревенский скот, а заработанный хлеб относил сельскому учителю как плату за уроки, которые тот давал ему по вечерам. Потом устроился рабочим на железную дорогу на станции недалеко от своего села. В шестнадцать лет он уехал на заработки в Новороссийск, где стал трудиться на цементном заводе «Пролетарий» бондарем – изготавливал бочки для упаковки цемента.

Своим земляком И. Д. Черняховского считают жители села Оксанино Уманского района Черкасской области и села Вербово Томашпольского района Винницкой области. А положенный по закону бюст на родине как дважды Герою Советского Союза установили в районном центре Умань. Исполнил бюст в 1948 году самый известный тогда советский скульптор Е. В. Вучетич. Именно ему поручили работу над памятником советскому солдату в Трептов-парке в Берлине и над мемориальным комплексом в Сталинграде с величественной статуей Родине-матери на Мамаевом кургане.

Бюст Черняховского в Умани

Когда подошло время воинской службы, Иван Черняховский по направлению заводского комсомола стал курсантом Одесской пехотной школы, а через год перевёлся в Киевскую артиллерийскую школу. По окончании школы он получил назначение в 17-й артиллерийский полк, дислоцировавшийся в Виннице. Дослужившись в этом полку за три года до командира батареи, он решил поступать в военную академию. Один год проучился в Военно-технической академии в Ленинграде, а потом его вместе со всем факультетом перевели в только что открывшуюся академию механизации и моторизации. Между прочим, в академии вместе с ним учились сыновья К. Е. Ворошилова и Л. М. Кагановича, и Ворошилов просил отлично успевающего в учёбе И. Д. Черняховского «взять на буксир» его сына.

Подполковник Черняховский перед началом войны.

После окончания академии в ноябре 1936 года он стал служить в танковых частях, и на всех должностях во всех гарнизонах командование постоянно отмечало его незаурядные командирские способности, отличное знание военной техники, постоянную заботу о подчинённых. Незадолго перед началом Великой Отечественной войны он был назначен на должность командира 28-й танковой дивизии с досрочным присвоением воинского звания полковника.