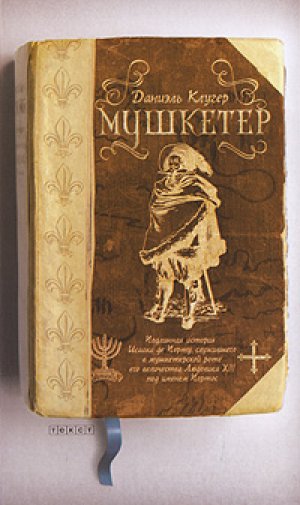

Мушкетер Клугер Даниэль

Когда я извлек его из сундука и поднес к глазам, в ноздри мне ударил кислый, едкий запах селитры, которой, очевидно, было пропитано его содержимое. От неожиданности слезы навернулись на глаза. Развернув сверток, я обнаружил в нем странный наряд. Наряд представлял собой подобие мешка из грубой желтой шерсти с прорезями для рук и головы. На лицевую сторону красной краской были нанесены слова: «Avraham Judaeo Hereticus», а ниже – число: 1588. Моих познаний в латыни хватило на то, чтобы понять: на наряде было написано: Авраам – имя моего отца, а далее – «Иудей Еретик». Число, по-видимому, означало год. Все это писалось небрежно, размашисто, широкой кистью. Что это за наряд, какое он имел отношение к отцу, что случилось в год, обозначенный на желтой ткани, – всего этого я, конечно, не знал.

В наряд были вложены несколько пожелтевших листков бумаги, свернутых наподобие свитка. Я осторожно развернул их. Первый лист представлял собой какое-то письмо, написанное на неизвестном мне языке, похожем на испанский. Вверху стояла дата – тот же 1588 год. Прочие листки оказались пронумерованным списком каких-то имен. И письмо, и список были скреплены одной и той же подписью, которую я прочел как «Жоано душ Сантуш». На листках остались бурые пятна, в которых я с содроганием угадал следы крови.

Повинуясь какому-то смутному чувству, я решил не оставлять в сундуке ни странный наряд, ни бумаги. Свернув все прежним образом, я прихватил сверток с собой и положил в одну из дорожных сумок. Поступив так, я вдруг подумал, что, возможно, отец не зря столь подробно объяснял, где взять порох к пистолетам. Может быть, именно так он хотел обратить мое внимание на то, что хранилось в сундуке. И значит, я поступил в соответствии с его желанием, не оставив все это в башне.

Глава третья,

в которой я покидаю отчий дом

30 марта 1623 года я оставил отчий дом – как оказалось, навсегда. Молодость эгоистична – мысли о недавней гибели отца меньше тревожили меня, чем ожидание захватывающих приключений, которые должны были начаться уже в дороге, едва квадратные башни усадьбы де Порту скрылись за поворотом. Но на первых порах поездка не принесла никаких неожиданностей. Однообразие пейзажа, красивого, но привычного, постоялые дворы, похожие друг на друга, редкие встречные, – все это очень скоро развеяло ожидания. Никто не обращал на меня внимания; юноши, стремившиеся в столицу, были не в диковинку. Вулкан шел ровной рысью; покачиваясь в седле, я постепенно обратился мыслями к событиям, предшествовавшим отъезду.

Итак, я оказался португальским евреем, а не французским дворянином, причем евреем-беженцем, «португальским купцом». Под домашней часовней де Порту, часовней святого Иакова, таилась синагога. Священник отец Амвросий тайно отправлял иудейские обряды, в которых принимал участие мой собственный, недавно умерший отец, Авраам де Порту, в прошлом – офицер кухни при Наваррском дворе. Происхождение само по себе таило привкус позора и грозило опасностью. При всей моей наивности и неопытности в государственных делах, я догадывался, что достаточно кому-нибудь узнать о тайне де Порту, и все мы в лучшем случае окажемся в тюрьме. Но могло быть и хуже: я вспомнил смутные слухи, ходившие в наших краях, граничивших с испанскими землями. Рассказывали, что евреев, укрывшихся во Франции, иной раз похищали слуги испанской инквизиции. Порою же наши власти попросту выдавали их испанцам, находя, что беженцы живут здесь незаконно. Так или иначе, но дальнейшая судьба несчастного, оказавшегося в лапах Священного судилища, была поистине чудовищной – после пыток и истязаний он заканчивал жизнь на костре.

Теперь мне стали понятны слова отца о том, что пребывание любого из нашего семейства во владениях испанской короны чревато смертельной опасностью. Хотя и в них таилась некая недоговоренность, некий намек. «Когда-нибудь я открою вам причину», – сказал отец. Что он имел в виду? Если бы речь шла только о тайне происхождения, он выразился бы иначе, например сказав: «Теперь вы знаете, почему я предостерегал вас от вылазок в Испанию». Но он не сказал этого, и, значит, опасность была связана с чем-то еще, с какой-то тайной, относившейся уже не ко всем беженцам вообще, а только к нашему семейству. Мне подумалось, что к этой тайне имели отношение старые бумаги и странный наряд, найденные мною в оружейной башне. Несомненно, с теми же, неизвестными мне обстоятельствами связано было и роковое появление убийцы по имени Жаиме. В том, что незнакомец был именно вероломным убийцей, а не честным противником, убеждало меня то, что на поединок он надел под камзол кольчугу…

На этом месте размышления мои были прерваны неожиданным образом. Погруженный в воспоминания о бурных событиях последних дней, я и не заметил, как редкие строения по обе стороны дороги сменились густыми зарослями. Воздух был напоен ароматом, который источали белые и розовые цветы жимолости, обвивавшей стволы деревьев. Сообразив, что, оставив выбор направления за Вулканом, сбился с пути, я остановил коня и внимательно осмотрелся. Я оказался на небольшой почти круглой поляне, окруженной всех сторон самым настоящим лесом. Солнце клонилось к западу, и кое-где, в предчувствии скорого прихода ночи, уже раскрылись ночные цветы, от аромата которых у меня кружилась голова.

Мне совсем не улыбалось ночевать в лесу. Наугад поворотив коня, я попытался найти дорогу, но увы! И с этой стороны стеной вставали высокие деревья и непроходимые кустарники.

В душе моей зашевелился страх. Я вспомнил вдруг страшные истории о путниках, заблудившихся поздним вечером в этом лесу и попавших в лапы нечистой силы или в зубы диких зверей. Зверей я не боялся – в конце концов, мне было чем встретить волка или медведя. Иное дело – оборотни, которых не брали обычные пули, или ведьмы, принимавшие облик невинных девушек, охочие до крови заблудившихся путников черти и прочая нечисть, в обилии водившаяся в лесах и горах южной Франции. Как ни странно, мой страх был связан с многократно усилившимся запахом ночной фиалки. В историях, слышанных мною некогда от матушки, ночные фиалки накрепко связаны были с появлением фей и эльфов, утаскивавших запоздалых путников в свою зачарованную страну.

Словно издеваясь надо мной, солнце ускорило свой бег к закату. Я спешился и попытался, приведя мысли в порядок, определить свое местонахождение и направление, в котором мне следовало двигаться, чтобы вернуться к широкой, еще римлянами проложенной дороге.

Лесная тишина казалась мне угрожающей, поэтому с облегчением услышал я какую-то возню в кустах. Ночь еще не наступила, а значит, не пришло время власти дьявольских созданий. Источником шума мог быть только зверь или человек. Ни того, ни другого я не боялся. Я вытащил из седельных кобур оба пистолета, ругая себя за то, что не озаботился держать их заряженными. Быстро зарядив пистолеты, я повернулся к зарослям. Хотя подозрительного шума, насторожившего меня, больше не было, я чувствовал, что за кустарником все еще кто-то затаился.

– Эй, кто там прячется! – крикнул я, поднимая пистолет. – Ей-богу, я не шучу! Если не хотите получить заряд свинца – выходите-ка из кустов! – с этими словами для вящего эффекта я поднял и второй пистолет и взвел оба курка. Щелканье прозвучало в тишине очень отчетливо. После этого вновь наступила тишина. Я решил выстрелить, досчитав до пяти. При счете «три» я услышал:

– Не стреляйте, сударь!

Из кустов появился человек с мушкетом в руках. Я сразу же успокоился – если бы прятавшийся злоумышлял против меня, ему ничего не стоило разрядить свой мушкет в упор, не выходя на поляну. Человек же держал свое оружие, опустив ствол к земле. По одежде и в другой обстановке я бы принял его за лавочника: коричневая суконная куртка, такие же штаны чуть ниже колен, толстые чулки и вязаная шапка, из-под которой струился пот. Но, присмотревшись, можно было заметить, что чулки чересчур плотные – в таких хорошо ходить по лесу, не опасаясь поранить ноги о сучья и колючки или быть укушенным змеей, – а выглядывавший из-под куртки ремень сплошь был увешан деревянными пороховницами.

При всем том незнакомец то и дело оборачивался, и выражение его лица выражало высшую степень испуга. Приблизившись на несколько шагов, он сказал срывающимся голосом:

– Умоляю вас, сударь, не выдавайте меня! И, заклинаю, говорите тише! А то нас услышат. Тогда я погиб!

– Кто нас услышит? – спросил я озадаченно.

– Каналья лесничий графа Жоффрея де Пейрака! Это графские владения, – ответил вполголоса человек с мушкетом. – Называются здешние места Святым Лесом, но святости тут никакой нет, видать, в насмешку назвали… Ей-богу, сударь, я оказался здесь случайно, но этот негодяй пообещал меня выпороть, а потом повесить!

– За что же? – поинтересовался я, уже догадываясь о роде занятий того, кто стоял передо мной.

– Крест святой, не знаю! – Малый перекрестился левой рукой, не выпуская оружия из правой. – Я же говорю – негодяй! Он пожаловался графу, будто я промышляю охотой в его лесу!

Я внимательно посмотрел в честные глаза этого парня (он был моим ровесником, может быть – самую малость старше) и понял, что передо мной плут, каких мало. Тем не менее я испытал к нему неожиданную симпатию и спросил, как его зовут.

– Бонифаций, – ответил тот. – И клянусь вам, ваша милость, никогда бы мне и в голову не пришло браконьерствовать в лесу его сиятельства. Да одного взгляда на рожу лесничего достаточно, чтобы понять: это он сам же и охотится, а потом сваливает на честных крестьян свои грехи!

– И как же ты, Бонифаций, оказался в этом лесу, да еще с мушкетом? Кстати, – принюхавшись, я почувствовал кислый запах пороха, – сдается мне, из мушкета твоего стреляли совсем недавно.

Бонифаций посмотрел на свое оружие, и испуг на его круглом добродушном лице сменился таким изумлением, словно он только сейчас обнаружил, что именно сжимает его правая рука.

– И правда… – протянул он. – Откуда он только взялся, этот мушкет? А не подобрал ли я его там, в лесу? Я, видите ли, страдаю редким недугом, ваша милость. Я хожу во сне, с закрытыми глазами. Бывает, вдруг проснусь и не могу понять – куда же я пришел? Вот и сегодня: проснулся посреди леса, – он протянул мне мушкет, – вот с этой штукой в руке!

– Да вы редчайший человек, господин Бонифаций! – ответил я, стараясь сохранять серьезность. – До сих пор известно было, что иные люди ходят ночью, под воздействием лунного света. Вы же бродите во сне днем! Поистине небывалый случай.

Брови моего собеседника поползли вверх. Оглядевшись по сторонам, он покачал головой и растерянно сказал:

– И опять ваша правда, сударь. Надо же! Бродил-то я точно во сне. Но, очнувшись в лесу, не смог из него выбраться! И мушкет этот, неведомо откуда взявшийся, я, как видно, не выбросил исключительно из опасений за свою жизнь: тут ведь и волки водятся, и медведи, а уж кабанов тьма-тьмущая! Говорю же – Святым-то Лесом здешняя чаща прозвана в насмешку, потому как нечистая сила тут вовсю веселится: и вампиры, и оборотни, и прочие чудища. Я ведь, сударь, и вас принял то ли за колдуна, то ли… – Тут Бонифаций изумленно вытаращил глаза и хлопнул себя по лбу: – А не черт ли этот самый лесничий? Но тогда его хозяин – колдун, каких мало, и непременно закончит жизнь на костре. Только вот помяните мое слово, сударь, он из костра выберется целым и невредимым.

Тут я не выдержал и громко расхохотался: уж больно серьезной выглядела бесхитростная физиономия этого плута. На это он опять испуганно оглянулся и приложил палец к губам. Но я уже принял решение и, отсмеявшись, сказал:

– Ладно, господин Бонифаций. А лесничий знает вас в лицо?

Браконьер покачал головой.

– Нет, сударь. Он меня ни разу не видел, но какой-то подлец донес.

– А, ну прекрасно, – сказал я. – В таком случае, подайте-ка мне ваш мушкет.

Он с готовностью выполнил приказание. Я зарядил мушкет и, прежде чем Бонифаций успел меня остановить, выстрелил вверх. Одновременно я крикнул:

– Эй, есть тут кто-нибудь! Эгей!

Горе-охотник едва не пустился бежать без оглядки, но я удержал его свободной рукой.

– Стой, дурачина! Ты – мой слуга, – быстро сказал я, садясь в седло. – Возьми мушкет, помалкивай и ничего не бойся.

Сообразительный Бонифаций тотчас водрузил мушкет на плечо, надвинул шляпу по самые брови, а свободной рукой ухватился за стремя.

Через мгновение мы услышали шум, и на поляну вышли несколько человек, вооруженных мушкетами и старыми аркебузами. Их возглавлял средних лет мужчина в зеленом камзоле и зеленой шляпе. Это и были слуги графа де Пейрака, возглавляемые лесничим.

При виде их я радостно воскликнул:

– Слава богу, наконец-то! Как хорошо, что мой слуга догадался выстрелить! А то – кричи, не кричи, в этой чаще помощи не дождешься!

– Сколько же раз он стрелял, ваша милость? – спросил лесничий подозрительно.

– Трижды! – воскликнул я, на всякий случай увеличив число сигналов о помощи, якобы поданных мною. В результате преступный выстрел браконьера должен был среди них затеряться. – Трижды, сударь! И лишь сейчас вы услышали.

– Мы слышали два выстрела… – начал было лесничий, но махнул рукой. Видимо, он никак не ожидал встретить в лесу путешествующего в сопровождении слуги дворянина. Скользнув взглядом по шпаге и притороченным к седлу пистолетам, он коснулся шляпы и вежливо поинтересовался, не встречался ли нам недавно некий негодяй, охотящийся в графском лесу. Я так же вежливо ответил, что нет, посетовал на всеобщее повреждение нравов, пожелал ему поймать браконьера и вздернуть на ближайшем дереве.

– Мой покойный батюшка вел с такими негодяями настоящую войну, – завершил я. – Позвольте представиться, де Пор… – я на минуту запнулся, соображая, каким именем назваться. Мне не хотелось называть своего настоящего имени никому – ни слугам графа Пейрака, ни кому бы то ни было еще. Поэтому я закончил первым пришедшим на ум слогом: – …тос. Да, вот так. Меня зовут Портос. А это – мой слуга… – я оглянулся на своего спутника. Мушкет, величественно покоившийся на его широком плече, натолкнул меня на счастливую мысль, и я представил его: – …Мушкетон.

Лесничий назвал себя. Я еще раз выразил живейшую радость его появлениею, объяснив, что мы случайно заплутали, и попросил указать дорогу, а заодно поинтересовался ближайшим постоялым двором. От ночлега в имении графа де Пейрака я вежливо отказался, получил подробные разъяснения, учтиво поблагодарил, и мы так же неспешно двинулись дальше – хотя Бонифацию, только что получившему новое имя, явно хотелось пуститься со всех ног.

– Послушай, друг мой, – сказал я, когда мы вновь оказались на дороге, которая вела в Париж, – ты очень внушительно выглядишь с мушкетом на плече. Ты силен и сметлив. Не хочешь ли попробовать себя в воинской службе? Нет-нет, я не вербовщик, и, говоря о службе, я имею в виду службу у меня. Я направляюсь в Париж, чтобы попытать счастья в одной из гвардейских рот его величества. И мне очень нужен слуга – ловкий и храбрый. Сдается мне, ты именно такой человек.

– Что же, господин Портос, – ответил Бонифаций после короткого раздумья. – Несмотря на то, что имя ваше звучит странно, мне оно нравится. Так же как мне нравится имя Мушкетон. Я даже чувствую, что оно лучше передает мои внутренние качества, чем прежнее имя. Да, сударь, я не прочь послужить у вас. Тем более, боюсь, делать мне здесь больше нечего. Но у меня есть условия.

– Что же, выкладывай свои условия, – я усмехнулся. – Может быть, я их приму.

Загибая короткие пальцы, Мушкетон сообщил, что вместо платы он готов служить у меня за кормежку и платье, но что одевать и кормить его я должен буду роскошно. Никакая другая плата ему не нужна, ежели я позволю ему несколько часов в день заниматься привычным ему ремеслом.

– Ты полагаешь, что в Париже есть места для браконьеров? – удивленно спросил я. – Черт возьми, конечно, я позволю тебе охотиться, дорогой Мушкетон, – если только ты найдешь где. Я сам порой люблю полакомиться дичью.

– Не волнуйтесь, сударь, – невозмутимо ответил этот пройдоха. – Уж я такие места найду где угодно. Отец мой, царство ему небесное, немало позаботился о том, чтобы выработать у меня настоящий охотничий нюх. И дичь моя вам придется по вкусу. Ах, ваша милость! Когда-нибудь я вам расскажу о моем покойном родителе. Уверяю вас, вы диву дадитесь, узнав о его сметке и умении предвидеть будущее!

– По рукам! – сказал я. – Надеюсь, если я буду одевать тебя в собственное платье, ты сочтешь такую одежду достойной? Насчет же кормежки – я и сам, признаться, любитель пулярок и каплунов, приготовленных под хорошим соусом.

Как выяснилось почти сразу, я нашел в бывшем браконьере веселого и разговорчивого спутника. Всю дорогу до постоялого двора он развлекал меня рассказами, в которых причудливо переплетались вымысел с правдой. И то и другое дополнялось житейскими суждениями, удивительно мудрыми для такого молодого человека. А еще я почувствовал его искреннюю привязанность ко мне – и за помощь в критической ситуации, и за выказанную симпатию. До постоялого двора мы добрались уже при лунном свете – и появились там не столько хозяином и слугой, сколько добрыми товарищами.

Ужин в придорожной харчевне оказался неожиданно хорош. Я изрядно проголодался, мой новый слуга – тоже. Нам подали отличный суп из угря с шампиньонами и орехами, а на второе – жареную щуку. Оказалось, что Мушкетон отличался не только отменным аппетитом, но и вкусом, неожиданно тонким для простолюдина. На мой удивленный вопрос Мушкетон ответил, что стряпня – его давнее увлечение, второе после охоты. Это лишь подтвердило мне удачность выбора. За ужином мой слуга развлекал меня удивительными историями, большая часть которых представляла собою небылицы столь занятные, что я слушал, разинув рот и позабыв о еде. Он же ни на минуту не останавливался, так что быстро управился со своей порцией, когда я только приступал к жаркому из щуки. Тяжело вздохнув, Мушкетон вдруг сказал:

– Знаете, сударь, а ведь щука – самый что ни на есть настоящий речной волк. Пожирает все, что подвернется. Даже утопленниками не брезгует. Меня иной раз озноб пробирает, как подумаю, что щука, поданная нам к ужину, сама недавно поужинала какой-нибудь несчастной, утопившейся с горя. И значит, мы в каком-то смысле поедаем человеческие останки.

От этого замечания у меня мгновенно пропал аппетит, а плут тотчас очистил мою миску от «речного волка». Его уловка больше развеселила меня, чем разозлила. И я сказал:

– Друг мой, ты находчив и остроумен, но впредь, если ты будешь упражняться в остроумии со мной, твое здоровье может изрядно пострадать, – и я внушительно покрутил кулаком перед его носом.

Не знаю, действительно ли он испугался трепки или притворился испуганным. Во всяком случае, когда хозяин подал нам анжуйского, Мушкетон не рискнул протянуть руку к бутылке до тех пор, пока я, смилостивившись, не кивнул ему.

Выпив вина, он снова заговорил о своем отце.

– Ах, сударь, мой отец был поистине великим человеком! – сказал он. – Я многому у него научился – и выслеживать зверя, и ставить силки, и – что уж тут скрывать – уходить от егерей.

– Он, значит, тоже браконьерствовал в здешних местах? – спросил я.

– Нет, сударь, отец мой родом из Нормандии. А здесь я оказался случайно.

Из дальнейшего выяснилось, что отец моего доброго слуги был самым настоящим разбойником, выходившим на большую дорогу с дубинкой и мушкетом.

– Он был очень силен, господин Портос. Конечно, послабее вас, – добавил Мушкетон, уважительно поглядывая на мои кулаки, – но все равно, весьма силен. А еще он был очень богобоязненным человеком.

На замечание относительно того, что богобоязненность плохо сочетается с грабежом ближних, Мушкетон ответил, удивленно хлопая глазами:

– Но как же, сударь! Я несколько раз читал Святое Писание и, уверяю вас, ни слова не нашел там насчет того, что будто бы католику следует считать гугенота ближним!

– Так твой отец был католиком и грабил только гугенотов? – догадался я.

– И да, и нет, – Мушкетон почесал в затылке. – Вообще-то он грабил и тех и других, но, как бы это сказать… Видите ли, он был человеком сомневающимся, как всякий, обладающий быстрым умом. Временами ему казалось, что истина – на стороне гугенотов. И тогда он, разумеется, обирал только католиков, считая их папистами и лицемерами. Но иной раз он начинал чувствовать, что к истине ближе взгляды католиков, и тогда объявлял гугенотов еретиками и предателями. Ну и… – он развел руками.

– Понятно, – я почувствовал искреннее восхищение широтой взглядов этого человека. – Скажи-ка мне, ты, как я понимаю, тоже сомневаешься в том, что истина всегда на одной стороне?

Мушкетон вздохнул.

– Нет, сударь, – грустно сказал он. – Воспитание не позволяет. Отец вырастил меня добрым католиком. А брата – таким же добрым протестантом. Не знаю, где он сейчас, но надеюсь, что он жив. Возможно, добрался до Ла-Рошели. Там ведь сейчас много гугенотов.

– Мушкетон, – сказал я серьезно, – а ведь мы, если окажемся в армии, можем попасть под Ла-Рошель. Я слыхал, что его величеству не нравится протестантская крепость. И тогда именно твоя пуля может оказаться смертельной для твоего брата.

– Что же, если придется стрелять – будем стрелять, – меланхолично ответил Мушкетон. – Просто в таком случае я постараюсь ни в кого не попасть. Это не трудно, нужно только целиться как следует.

После ужина мы расположились на ночлег. Хозяин устроил нас в большой комнате над харчевней. Кровать занял я; Мушкетону пришлось довольствоваться охапкой сена, накрытой плащом. Он нисколько не роптал, растянулся – и тут же уснул. А вот я, несмотря на удобство, долго не мог уснуть. Темнота вновь вернула мои недавние воспоминания. И вновь перед моими глазами вставали картины недавнего прошлого – подземная комната с полом, покрытым слоем песка, раненый незнакомцем отец, странное платье, хранившееся в сундуке.

Бодрствование перешло в сон, а во сне я фехтовал с каким-то многоруким чудовищем, которое всякий раз оказывалось у меня за спиной, – и так до тех пор, пока Мушкетон не разбудил меня, крепко взяв за плечо.

Утром, по совету моего нового слуги, я сторговал у хозяина постоялого двора пегую кобылку, старую, но резвую. Действительно, глупо было появляться в Париже вдвоем на Вулкане; заставлять же доброго малого сбивать себе ноги на долгом пути было слишком жестоко.

На мой взгляд, заплатив за старенькую лошадь двенадцать экю, я переплатил; Мушкетон компенсировал наши убытки десятком бутылок отличного вина, которые он, по его словам, позаимствовал в погребе, пока я вел торг с хозяином. Признался он в этом лишь тогда, когда мы удалились от постоялого двора на четыре лье; я же поначалу не обратил внимания на невесть откуда взявшиеся объемистые сумки, притороченные к его седлу.

В дороге я вспомнил о нашем вчерашнем разговоре на богословские темы и спросил, неожиданно для самого себя, какого мнения мой слуга о евреях.

– Сударь, – проникновенно ответил он, – да хранит нас Бог от этих исчадий дьявола!

Меня неприятно кольнули его слова, и я поинтересовался, имел ли он опыт общения с теми, о ком отозвался столь неприязненно.

– Слава Богу, нет, – честно признался Мушкетон. – Но слышал немало и скажу вам, господин де Порту: не приведи Бог нам попасть в лапы еврею-ростовщику. Хорошо, если вырвемся голыми и босыми, но живыми! Представьте, – он доверительно понизил голос, – мне рассказывали, что один еврей требовал от должника в уплату вместо процентов фунт его собственного мяса! И хотел получить его открыто, через суд! Страсти какие! – он перекрестился. – Хорошо, судья оказался мудрый и изворотливый, так что жестокий заимодавец оказался посрамленным. А ну как другой был бы на его месте – вот такой же тупица, к примеру, как лесничий графа де Пейрака?

– И где же случилась эта ужасная история? – спросил я, изо всех сил стараясь говорить непринужденно.

– Точно не знаю, – ответил Мушкетон. – Говорят, где-то в Италии. Да и у нас эти чудовища ничуть не менее кровожадны, уверяю вас, сударь! Вот, слышал я, они и младенцев похищают – то ли для черной магии, то ли еще зачем… – и он поведал мне еще более страшную историю о том, как парижские евреи однажды купили у какой-то нищенки ее новорожденного сына. Об этом узнали, и сбиры нагрянули в дом к еврейскому богачу в тот самый момент, когда собравшиеся там преступники резали младенца на куски и собирали его кровь в специально приготовленные кубки. – Ясное дело, – закончил он, – их всех тут же и арестовали, пытали, а после сожгли на площади. А замученного младенца схоронили на кладбище, так, говорят, на могиле даже зимой цветут белые розы. И розы эти от любого недуга исцеляют.

По счастью, его кобылка в это время отчего-то заупрямилась, так что он немедленно отстал и не увидел выражения моего лица.

Удивительное дело – еще два дня назад мне не пришло бы в голову интересоваться тем, кто такие евреи. И уж подавно не могло бы у меня испортиться настроение из-за того, что такой приятный человек, как мой слуга, относится к ним со страхом и неприязнью. Теперь же его слова остро уязвили меня. Неужели это могло быть правдой? Неужели и я, и мой благородный отец, и ученейший священник отец Амвросий принадлежим к жестокому и кровожадному народу ростовщиков и адептов черной магии? А тот неизвестный парижанин, Исаак Лакедем, письмо к которому лежало во внутреннем кармане моего камзола, он тоже творит по ночам что-то вроде черной мессы? А мать, моя бедная мать, о кончине которой я втайне горевал все эти годы, – неужели она могла участвовать в ритуальных убийствах похищенных или купленных младенцев? Такое просто не укладывалось в голове!

Я чувствовал, что злые слезы душат меня и вот-вот потекут по моему раскрасневшемуся лицу. Что за несчастную судьбу уготовили мне небеса! Отныне я должен был мириться с Каиновой печатью на лбу. Но если Каин был заклеймен заслуженно – как первый убийца на земле, – то я за что же? Разве я выбирал родителей и народ, к которому они имели несчастье принадлежать? Сейчас я готов был поменяться местами с любым нищим, не связанным кровными узами с презренным племенем. Но – увы! Не суждено человеку управлять тем, что в руках Творца…

Бессилье – вот что мучило меня более всего. Я ничего не мог изменить! Я рожден был в еврейской семье, надо мной был совершен еврейский обряд, и, значит, как бы я ни старался, как бы из кожи вон ни лез – никуда не уйти мне от собственного происхождения. Пока что я решил таковое скрыть и, может быть, даже отказаться от имени. При этой мысли я испытал смущение, даже стыд – в конце концов, мой отец ничуть не изменился с тех пор, как я узнал правду о своей семье, он оставался тем же благородным господином де Порту, каким был всегда. Попытка убедить самого себя в том, что изменение фамилии и имени не могло считаться предательством по отношению к отцу – всего лишь мера предосторожности, такая же, как и отъезд из Ланна, на котором он сам настаивал, – не очень-то удалась.

И конечно же, я твердо решил ни под каким видом не обращаться к отцовскому знакомцу Исааку Лакедему.

В то же время я помнил слово, которое дал самому себе у двери отцовской спальни, – отомстить убийце. Как я смогу это сделать, не зная о нем толком ничего, я не представлял. Перед самым отъездом я подробнейшим образом расспросил Селестена и других слуг о внешности таинственного незнакомца, каких-то приметах, по которым я мог бы узнать в случайном встречном своего врага. Их рассказы столь разнились друг от друга, что я так и не смог составить сколько-нибудь точного представления о его внешности. Гийом утверждал, что Жаиме был высокого роста, никак не ниже меня; Селестен же и Жак твердили в один голос, что незваный гость был, скорее, невысок, но сидя в седле казался высоким из-за особенностей посадки. По их словам, он был смуглым, с иссиня-черными волосами, гладко выбритым. «И с очень недобрым взглядом», – несколько раз добавил Селестен. Правда, не смог при этом ответить на вопрос, какого цвета были глаза у господина Жаиме. Жак говорил, что глаза у него были светлыми, Гийом, напротив, – что убийца обладал глубокими черными глазами «с дьявольским огнем». Так же по-разному они описывали и голос Жаиме.

По такому описанию вряд ли мне удалось бы отыскать того, кто убил моего отца. В то же время меня не оставляла уверенность в том, что наши дороги рано или поздно пересекутся. И я подозревал, что отец перед смертью думал о том же.

Мушкетон, справившись, наконец, с норовистой лошадью, подъехал ближе. Принятые решения ничуть не улучшили моего состояния. Я по-прежнему чувствовал себя отвратительно и более не склонен был поддерживать болтовню с моим слугой. Мушкетон мое молчание истолковал по-своему и сказал успокаивающе:

– Да будет вам, вы не волнуйтесь, ваша милость! Уж ежели понадобится вам что-нибудь заложить – ну, хоть ваши превосходные пистолеты, – найду я вам в Париже доброго француза-католика, который и процент честный даст, и никаких козней вам строить не будет! Как-нибудь без иудейских царей обойдемся, помяните мое слово.

Глава четвертая,

в которой я прибываю в Париж и свожу знакомство с одним мушкетером

Вряд ли удастся описать словами те чувства, которые вызвал во мне Париж при первом знакомстве. Многие мои ровесники в Гаскони, даже те контрабандисты, от дружбы с которыми предостерегал меня отец, втайне мечтали об этом городе. Разумеется, Париж был не просто городом и даже не просто столицей Франции – он был местом, где сбываются мечты, самые смелые и даже сказочные. Здесь, и только здесь можно было достичь славы, богатства и положения. Я был честолюбив – не больше, но и не меньше прочих, я знал себе цену (возможно, она была немного завышена), я был уверен в себе, несмотря на предотъездные события, временами погружавшие меня в уныние. Словом, я был типичным молодым гасконцем, мечтавшим завоевать Париж. И оглядывал я вожделенный город взором завоевателя, а не просителя – даром что армия моя состояла из двух человек. Химеры собора Парижской Богоматери, мрачная громада Бастилии, словно продавливавшая землю тяжестью зубчатых стен, даже старый королевский Лувр – все это я оценивал будто собственность, доставшуюся мне по праву сильного. Читатель поймет и простит подобные чувства, если вспомнит, что было мне от роду всего-то восемнадцать лет.

Я въехал в Париж через Сен-Антуанские ворота, миновав по дороге городок Менг, который я поначалу принял за сам Париж – настолько он казался многолюдным и шумным по сравнению с моим родным Ланном. Нечего и говорить, что столица тем более произвела на меня при первом знакомстве ошеломляющее впечатление. Мы с Мушкетоном следовали узкими живописными улочками, так не похожими на хорошо знакомые мне улицы По и Тарба. От пестрых толп торговцев, носильщиков и цветочниц у меня рябило в глазах, а палатки фокусников на Новом мосту поразили мое воображение больше, чем мрачноватый дворец короля Людовика XIII. Я поражался бесконечным караванам барж, следовавших по Сене; лепившиеся по обе стороны реки лачуги бедняков напоминали муравейник, а набережная Железного Лома походила на огромный арсенал, раскинувшийся под открытым небом. Здесь можно было задешево купить любое оружие – от мечей времен короля Генриха II и до отличных клинков для шпаги.

Впрочем, вскорости я перестал обращать внимание на дома и строения, на лавки и мастерские. Куда больше меня заинтересовали люди, парижане. Они казались мне удивительно шумными и богато одетыми. Заметив, что моя персона, в свою очередь, вызывает у горожан ответное внимание, я пришпорил Вулкана, а левую руку горделиво положил на эфес отцовской шпаги. Увы! Стать моего коня и моя собственная искусная посадка, даже то, что меня сопровождал верховой слуга, не произвели на парижан ровным счетом никакого впечатления. Разве что некоторые, скользнув взглядом по пистолетам, притороченным к седлу, и мушкету, покоившемуся на широких плечах Мушкетона, спешно уступали дорогу.

Я остановился в харчевне, недалеко от городских ворот и поручил Мушкетону разыскать сносное жилье. Пока же, избавившись, наконец, от печальных мыслей, я с удовольствием пробовал местное вино (оно показалось мне превосходным), разглядывал сидевших за соседними столами (они выглядели довольными жизнью и веселыми людьми) и мечтал о той минуте, когда наконец-то надену голубой мушкетерский плащ[3] с крестами и королевскими лилиями (минута казалась мне совсем близкой). Воздух Парижа словно зарядил меня той изрядной долей оптимизма, которую я едва не утратил в дороге.

Вернувшись, слуга сообщил, что ему порекомендовали район, именуемый «Юдолью печали». Там проще всего было снять жилье для приезжего – во-первых, недорого, во-вторых – недалеко от гвардейских казарм, в-третьих – вполне прилично.

Правдой оказалось только первое утверждение. Жилье здесь действительно стоило недорого. Можно даже сказать, дешевле, чем в любом другом месте Парижа. Причина была в том, что строения на этой набережной, зажатой между Новым мостом и мостом Менял, с завидной регулярностью смывало в Сену при каждом мало-мальски серьезном наводнении. Потому и жилища эти представляли собою жалкие лачуги, а кабаки и прочие увеселительные заведения вызывали стойкое стремление к длительному посту и полному воздержанию. Тем не менее я с удивлением обнаружил, что вечерами здесь было многолюдно, причем большая часть завсегдатаев были военные: швейцарцы, мушкетеры, гвардейцы других рот. Что же до близости к гвардейским казармам – это оказалось чистой выдумкой: казармы мушкетеров, как и других рот «Мэзон дю Руа», располагались в Немурском предместье. О приличиях же речь не шла вообще.

Из всего, что можно было найти для временного ночлега, я выбрал одно помещение, относительно чистое и удобное – во втором этаже заведения «Старый Рыбак». Первый этаж занимала таверна, а комнаты второго хозяин сдавал провинциалам вроде меня. Я заплатил за месяц вперед, после чего сразу же отправился на разведку. Мушкетон с моего позволения занялся тем, что он называл «своим ремеслом».

К большому смущению, я обнаружил, что мое платье, казавшееся мне всегда изысканным и даже щегольским, совсем не воспринималось парижанами точно так же. В их глазах я был типичным провинциалом, обрядившимся по испанской моде – как одевались во времена славного короля Генриха. Поэтому мне пришлось потратить деньги не только на приобретение двух запасных клинков на набережной Железного Лома, но и переоблачиться в более современную одежду, расставшись со старомодными короткими штанами и длиннополым камзолом, застегивавшимся на крючки до самой шеи. Вместо них на мне теперь красовались темно-коричневый кожаный колет, плотно облегавший фигуру, свободного покроя кюлоты из синего бархата, украшенные по шву и ниже колен синими же шелковыми лентами. Не мог я отказать себе и в высоких ботфортах с красными каблуками. Бархатный берет, обычный для моих родных мест, я тоже сменил на широкополую шляпу с перьями. Довершил же мое новое облачение длинный плащ из алого бархата, восхитивший меня, едва я его увидел у торговца на набережной Сены. Теперь я был обряжен в платье не только современное, но и весьма воинственное – благодаря алому плащу и длинной отцовской шпаге. Я бы, пожалуй, и оба пистолета носил с собою, но Мушкетон заметил, что городские власти, возможно, на ношение пистолетов смотрят косо.

Словом, потратив добрую половину денег на обновление платья, я самоуверенно полагал, что никаких преград для достижения поставленной цели у меня нет. Увы… Первые же шаги в направлении желанного поприща показали мне с ужасающей ясностью, что никаких шансов на вступление в какую-нибудь гвардейскую роту я не имею и что, скорее всего, мне придется завербоваться в армию простым солдатом – благо войны случаются во все времена. В особняке графа де Тревиля на улице Старой Голубятни меня не приняли. Корнет роты господин де Мопертьюи, мой ровесник, вежливо объяснил мне, что вакансий сейчас нет и в ближайшее время не предвидится. Тот же прием ждал меня и в гвардейской роте барона Дезэсара – зятя Тревиля. Памятуя слова отца о плохих отношениях с Тревилем, я не смог воспользоваться даже такой лазейкой, как происхождение, – хотя уже успел узнать, что землякам-гасконцам командир мушкетеров старается помочь. Я попытал счастья в других подразделениях гвардейского корпуса. Увы! И в жандармской роте, и в роте легкой кавалерии результаты были те же. Сейчас не могу сказать, почему мне не пришло в голову обратиться еще и в роту мушкетеров первого министра – его высокопреосвященства кардинала Ришелье. Во всяком случае, «красные» мушкетеры оказалась единственным подразделением, в которое я почему-то не пытался поступить. Я даже набрался решимости (или молодого нахальства) явиться к командующему всей королевской гвардией – самому генерал-полковнику д’Эпернону. К счастью для меня, герцога в тот момент не оказалось в Париже. К счастью – потому что отчаяние мое достигло предела. Я мог учинить беспорядки во дворце д’Эпернона, после чего сгинуть – уже навсегда – в стенах Бастилии. Как я уже говорил, герцог оказался в отъезде. Благодаря этому Бастилия лишилась в лице моей особы непокорного узника, я же сохранил крохотный шанс на зачисление в гвардию – или в крайнем случае в какой-нибудь армейский полк. Но для последнего не хватало самой малости – начала военных действий. В трактирах и передних важных лиц, правда, поговаривали об ожидаемой осаде протестантской Ла-Рошели и, как следствие, возможной войне с англичанами. Пока это оставалось вопросом хоть и ближайшего, но все-таки будущего. Сегодняшний же день рисовался мне в черных тонах.

Да, слишком многие мои ровесники-провинциалы приезжали в Париж с такой же целью, что и я. Неудивительно, что в гвардию принимали только по серьезным рекомендациям. А рекомендаций я представить не мог. Понятно, что для уныния у меня было достаточно поводов. Все чаще я пребывал в скверном настроении и вечерами бродил по улицам казавшегося мне враждебным, незавоеванного мною Парижа и искал возможности дать выход копившемуся раздражению.

Дважды мне это удалось. Один раз я примерно проучил двух шалопаев, пытавшихся ночью сорвать с меня мой новый плащ. Среди дворянской молодежи Парижа такое развлечение почему-то было очень распространено. Но мне оно не нравилось, что я немедленно и дал почувствовать праздным гулякам. Во всяком случае, одного из них удар моей шпаги должен был надолго отправить в постель, второго же я лишь слегка уколол в руку. Несмотря на это, он убежал, бросив шпагу и своего серьезно раненного товарища. Пришлось мне самому отнести незадачливого шутника к воротам монастыря кармелиток и оставить его там на попечение сестер-монахинь. В другой раз на меня напали уличные грабители, которыми кишмя кишел район «Юдоли печали». Несмотря на то что сбиры, назначенные главным наместником полиции, большую часть времени тратили на то, чтобы изымать оружие у тех, кому оно не полагалось, редкий парижанин рисковал выходить в ночное время на улицу, не запасшись хотя бы кинжалом – если положение не позволяло ему обзавестись шпагой. Нападавших было пятеро, но, на мое счастье, вооружены были только двое – их-то я и приколол с такой скоростью, что остальные даже не успели заметить. Еще одному я сломал челюсть. Четвертому повезло меньше других: я настиг его на мосту, потому короткая стычка для него завершилась в Сене, на изрядной глубине. Последний же пустился наутек.

К сожалению, два этих случая с большой натяжкой могли быть названы воинскими подвигами. И уж конечно, я мечтал совсем о других боях и других походах. Так что к концу первого парижского месяца я совсем пал духом. Путь в будущее, представлявшийся мне ранее ровной широкой лестницей, оказался если и лестницей, то узкой, винтовой, со сломанными перилами и зияющими провалами вместо ступеней. Деньги, взятые из дома, подходили к концу. Я уже подумывал о том, чтобы заложить оба пистолета и, возможно, даже продать Вулкана. Последнее обстоятельство приводило меня в полное уныние. Но к рекомендованному мне отцом Исааку Лакедему я все еще не хотел обращаться – хотя письмо к нему, изрядно потертое, лежало во внутреннем кармане моего нового колета. Может показаться странным, но мне даже в голову не пришло вскрыть его и прочесть, что именно написал Авраам де Порту старому своему знакомому. И дело было вовсе не в отсутствии любопытства – я просто инстинктивно старался отрешиться от всего, связанного с обстоятельствами моего происхождения. Обилие мрачных и опасных тайн, обрушившееся на меня, должно было остаться в прошлом. Пока же, впрочем, настоящее совсем не радовало, а будущее невозможно было разглядеть.

Нельзя сказать, что я сразу же погрузился в пучину отчаяния. Нет, первые недели каждый вечер, прежде чем отойти ко сну, я вслух предавался мечтам о будущей карьере. В мечтах я рисовался себе как минимум маршалом Франции, героем и, конечно, богачом.