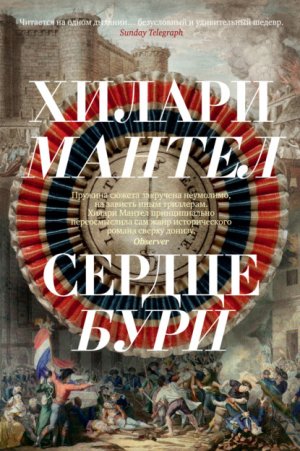

Сердце бури Мантел Хилари

– Ты прав, – согласилась Аннетта.

– Честно говоря, удивлен, как у него хватило наглости.

– И я удивлена.

Клод рассуждал, не отослать ли Люсиль к родственникам, но тогда люди, которым только дай волю посплетничать, скажут, что она совершила нечто предосудительное.

– А что, если…

– Если? – отозвалась Аннетта.

– Если я познакомлю ее с несколькими достойными молодыми людьми?

– Шестнадцать рановато для замужества. Она и так уже много о себе воображает. Но делай как знаешь, Клод. Ты глава семьи, ты ее отец.

Аннетта послала за дочерью, предварительно приняв для храбрости большую порцию коньяка.

– Письмо.

Аннетта прищелкнула пальцами.

– Я его с собой не ношу.

– И где же оно?

– В «Персидских письмах».

Аннетту охватила неуместная веселость.

– Возможно, тебе следовало вложить его в мой том «Опасных связей».

– Не знала, что он у тебя есть. Дашь почитать?

– Разумеется, не дам. Хотя я могу последовать совету из предисловия и отдать тебе эту книгу в день твоего замужества. Когда спустя какое-то время мы с твоим отцом найдем тебе мужа.

Люсиль промолчала. Как успешно она скрывает – с помощью всего лишь чуточки коньяка, – какой унизительный удар нанесен ее гордости. Почти хотелось ее с этим поздравить.

– Он приходил к твоему отцу, – сказала Аннетта. – Сказал, что написал тебе. Ты его больше никогда не увидишь. Если придут еще письма, немедленно отдай их мне.

– И он с этим согласился?

– Какая разница.

– А отцу не пришло в голову спросить меня?

– С какой стати? Ты еще ребенок.

– Я могла бы кое-что ему рассказать. О том, что видела собственными глазами.

Аннетта печально улыбнулась:

– А ты жестока, дорогая моя, не находишь?

– Это справедливый обмен. – У Люсиль перехватило дыхание. Новые отношения с матерью так пугали ее, что она еле смела говорить. – Ты дашь мне время подумать. Это все, о чем я прошу.

– И взамен ты предлагаешь мне твое младенческое молчание? Как ты думаешь, Люсиль, что ты в действительности знаешь?

– Прежде всего, я никогда не видела, чтобы отец так тебя целовал. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь кого-нибудь так целовал. Должно быть, это доставило тебе удовольствие.

– Кажется, это доставило удовольствие тебе. – Аннетта встала с кресла, пересекла комнату, подойдя к вазе с оранжерейными цветами, выдернула их из вазы и принялась снова расставлять по одному. – Придется отправить тебя в монастырь, – сказала она. – Еще есть время завершить твое образование.

– Рано или поздно ты меня оттуда заберешь.

– Но пока ты будешь распевать хоралы, тебе будет недосуг шпионить и манипулировать людьми. – Аннетта невесело рассмеялась. – Полагаю, пока ты не вошла в гостиную, ты считала меня умудренной и правильной? Думала, я никогда не ошибаюсь?

– Нет, до того как я вошла в гостиную, я думала, какая же у тебя скучная жизнь.

– Я попросила бы тебя выбросить из головы все, что случилось в последние дни. – Аннетта замолчала, сжав розу в ладонях. – Но куда там, ты упряма, тщеславна и будешь до последнего цепляться за то, что напрасно считаешь своим преимуществом.

– Я за тобой не шпионила. – Люсиль было крайне важно прояснить этот момент. – Адель подговорила меня войти в гостиную. А если я и впрямь хочу за него выйти?

– Забудь об этом, не думай, – ответила мать. Белый, как снег, цветок упал на ковер.

– Не думать? Человеческому разуму нет преград.

Люсиль подняла с пола розу с длинным стеблем, подала матери, слизнула с пальца капельку крови. Могу думать, могу не думать. В любом случае это письмо не последнее. Она не станет прятать письма в томе Монтескье, а будет хранить их в труде Мабли 1768 года «Сомнения о естественном порядке человеческих обществ». Которые, как ей казалось, внезапно обрели вес.

Глава 3

Максимилиан, жизнь и времена

(1787)

Журнал «Французский Меркурий», июнь 1783 года: «Мсье де Робеспьер, молодой адвокат выдающихся способностей, проявил при ведении этого высоконаучного дела красноречие и эрудицию, свидетельствующие о его несомненных талантах».

- Я вижу тернии средь роз,

- В букетах, что приносишь ты…

Он так долго таскал с собой эту вырезку, что она успела пожелтеть. Максимилиан размышлял, как бы ее сохранить, но лист успел замахриться по краям. Он выучил заметку наизусть, но, если повторять ее по памяти, скажут: ты сам ее сочинил, а если держишь вырезку в руке, можешь не сомневаться – это мнение другого человека, это написано парижским журналистом и напечатано в типографии. И никто не скажет, что ты это выдумал.

В журнале напечатали довольно пространный отчет об этом судебном деле, несомненно представляющем общественный интерес. Мсье де Виссери из Сент-Омера приобрел молниеотвод. За установкой наблюдала хмурая толпа местных невежд, а когда работы были завершены, толпа повалила к мэрии, где объявила, что эта штуковина привлекает молнии и ее следует немедленно убрать. Зачем мсье де Виссери привлекать молнии? Он точно сговорился с дьяволом.

Имеет ли право гражданин устанавливать молниеотвод? Обиженный домовладелец посоветовался с мэтром де Бюиссаром, ведущим адвокатом местной коллегии, человеком с сильной научной жилкой. В те времена Максимилиан с ним приятельствовал. Его коллега пришел в сильнейшее возбуждение: «Поймите, тут дело в принципе. Есть те, кто пытается остановить прогресс и замедлить распространение научных знаний, но мы, люди просвещенные, не должны с таким мириться. Не хотите ли принять участие в деле и написать для меня несколько писем? Не обратиться ли нам к Бенджамину Франклину?»

Предложения, советы, научные комментарии хлынули как из ведра. Бумаги валялись по всему дому. «Этот Марат, – сказал де Бюиссар, – спасибо ему, что проявил к делу живой интерес, но нам не следует напирать на его гипотезу. Я слышал, в академии его не жалуют». Когда наконец дело представили городскому совету, де Бюиссар стоял в сторонке, позволив отдуваться де Робеспьеру. Берясь за это дело, старый адвокат не предполагал, какого напряжения сил оно потребует. Напротив, его молодой коллега как будто и не ощущал никакого напряжения – де Бюиссар объяснял это возрастом.

После победы они устроили праздничный ужин. Приходили письма с благодарностями – сказать, что их завалили поздравлениями, было бы преувеличением, однако дело не прошло незамеченным. Робеспьер сохранил все бумаги, пространное свидетельство доктора Марата, собственную заключительную речь с внесенными в последний момент правками на полях. И спустя месяцы его тетушки могли вытащить газету и предъявить гостям: «Вы читали о молниеотводе, который наш Максимилиан защитил с таким блеском?»

Макс спокойный, мягкий и уживчивый молодой человек, изящно сложен, у него большие светлые глаза изменчивого сине-зеленого цвета. Он улыбчив, бледнокож, опрятно одет, и одежда сидит на нем превосходно. Его каштановые волосы неизменно причесаны и напудрены. В былые времена он не мог позволить себе уделять много внимания внешнему виду, теперь забота о внешности – единственная роскошь, которую он себе позволяет.

Его распорядок продуман до мелочей. Встает в шесть, корпит над бумагами до восьми. В восемь приходит цирюльник. Затем легкий завтрак: свежий хлеб и чашка молока. К десяти он обычно в суде. После заседания пытается ускользнуть от коллег и возвращается домой как можно раньше. Его желудок еще возмущен после утренних волнений, он перекусывает фруктами, выпивает чашку кофе и немного изрядно разбавленного красного вина. Как могут коллеги после утренних перепалок выскакивать из суда с криками, хлопая друг друга по спине? А затем расходиться по домам, чтобы накачиваться вином, закусывая ломтями красного мяса? Это не для него.

После перекуса, и в дождь, и в жару, он отправляется на прогулку, потому что его псу Бруну давно пора побегать по полям и оврагам. Он позволяет собаке тащить себя по улицам, лесам и лугам. Возвращаются они уже не в столь респектабельном виде. Сестра Шарлотта говорит ему: «Только не вздумай брать с собой этого грязного пса».

Брун плюхается на пол под хозяйской дверью. Робеспьер закрывает дверь и работает до семи или девяти. Порой дольше, если завтра ждет крупное дело. Наконец, убрав бумаги, он может пожевать перо и сочинить несколько строк для следующего заседания местного литературного общества. Он признаёт, что это не поэзия, а искусно состряпанные безделушки. Порой совершеннейшая ерунда вроде «Оды к пирогу с вареньем».

Он много читает. Раз в неделю посещает заседание Аррасской академии. Предполагается, что члены общества обсуждают историю, литературу, науку и текущие события. Несомненно, некоторое время они уделяют всему вышеперечисленному, но также обмениваются сплетнями, устраивают браки и затевают склоки.

В свободные вечера он пишет письма. Часто Шарлотта просит его проверить счета, тетушки обижаются, если он не навещает их хотя бы раз в неделю. С недавних пор они разъехались, поэтому теперь в неделю у него выпадают еще два вечера.

С тех пор как он новоиспеченным адвокатом с весьма скромными запросами вернулся из Парижа в Аррас, многое изменилось. В 1776 году, когда шла американская Война за независимость, тетушка Элали, к всеобщему изумлению, объявила, что выходит замуж. У нас появилась надежда, рассуждали приходские старые девы. Тетушка Генриетта решила, что Элали выжила из ума: Робер Дезорти был вдовцом с детьми, включая Анаис, девицу на выданье. Но не прошло и шести месяцев, как притворный гнев тетушки Генриетты уступил место тайным вздохам, неприличному хихиканью и двусмысленным намекам. На следующий год она вышла за Габриэля дю Рю, беспокойного крикуна пятидесяти трех лет от роду. Максимилиан был рад, что новость застала его в Париже и он не смог приехать.

Для крестницы тетушки Генриетты не было ни свадьбы, ни торжества. Сестра Максимилиана (тоже Генриетта) никогда не отличалась крепким здоровьем. Она задыхалась, плохо ела, одна из тех непостижимых девиц, на которых все орут и которые носа не высовывают из книжек. Однажды утром – он узнал об этом через неделю – ее нашли на подушке, пропитанной кровью. У Генриетты случилось кровотечение, пока этажом ниже тетушки с Шарлоттой играли в карты. Когда они ужинали, ее сердце остановилось. Генриетте было девятнадцать. Максимилиан любил ее и надеялся, что они подружатся.

Через два года после неожиданных свадеб умер дедушка, оставив пивоварню дяде Огюстену Карро, а наследство разделив между выжившими внуками: Максимилианом, Шарлоттой и Огюстеном.

С одобрения аббата юный Огюстен получил стипендию старшего брата в лицее Людовика Великого. Огюстен превратился в симпатичного, ничем не примечательного подростка, был усерден, но способностями не блистал. Максимилиан тревожился, сумеет ли брат соответствовать высоким требованиям лицея. Он всегда знал, что при их происхождении рассчитывать можно только на свои мозги, и надеялся, что и Огюстен это понимает.

Вернувшись в Аррас, он поселился у тети Генриетты и ее шумного мужа. Не прошло и недели, как тот напомнил Максимилиану про его долг. Точнее, деньги задолжал его отец Франсуа – тете Генриетте, тете Элали, дедушке Карро, – Максимилиан не решался спросить, сколько именно. Его часть дедова наследства пошла на уплату долгов Франсуа. Почему родные так себя повели? Какая бестактность, какая алчность. Могли бы дать ему год отсрочки, пока он не заработает немного денег. Он заплатил, не споря, и съехал, испытывая неловкость по отношению к тете Генриетте.

Будь они должны ему, он не стал бы требовать денег – ни через год, никогда. Все только и говорили о Франсуа: Франсуа то, Франсуа се, твой отец в твои годы делал то и это. Бога ради, думал он, я не мой отец. Потом из лицея вернулся неожиданно повзрослевший Огюстен. Он был несдержан на язык, бездельничал и волочился за женщинами; впрочем, без особого успеха. Тетушки не без восхищения перешептывались: «Вылитый отец».

А вскоре из монастырской школы вернулась Шарлотта. И они стали жить вместе в доме на улице Раппортер: Максимилиан зарабатывал, Огюстен бездельничал, Шарлотта вела хозяйство, отпуская колкие замечания относительно обоих братьев.

Приезжая на каникулы во время учебы в лицее Людовика Великого, Максимилиан никогда не пренебрегал светскими обязанностями – навещал епископа, аббата и школьных учителей, чтобы поведать им о своих успехах. Не то чтобы он наслаждался их обществом, но он понимал, что в будущем ему пригодится их покровительство. И по возвращении домой его усилия были вознаграждены. Пусть семья была о нем невысокого мнения, в городе думали иначе. Его пригласили стать членом Аррасской коллегии адвокатов и приняли там как родного. Ибо, разумеется, он совершенно не походил на отца, да и жизнь не стояла на месте. Максимилиан был рассудителен, опрятен, педантичен и, несомненно, оправдал доверие города, аббата и уважаемых родственников, которые его вырастили.

Если бы еще этот невозможный дю Рю перестал поминать былое… Если бы Максимилиана не тошнило от некоторых разговоров, намеков и мыслей. Словно ты совершил преступление. В конце концов, ты не преступник, ты судья.

За первый год он провел пятнадцать дел – в среднем больше, чем местные адвокаты. Он приводил документы в порядок за неделю до процесса, но перед первым слушанием мог засидеться за письменным столом до полуночи, а то и до рассвета. Мог отринуть все, что успел сделать раньше, заново исследовать факты, повторно выстроить защиту от начала до конца. Его мозг напоминал сундук скряги: если внутрь что-то попадало, то оседало там навсегда. Он знал, что коллеги его опасаются, но что он мог с этим поделать? Пусть знают, он не успокоится, пока не станет очень хорошим адвокатом.

Он начал советовать своим клиентам пойти на мировое соглашение, не доводя дело до суда. Это было не выгодно ни ему, ни адвокату противной стороны, но сберегало клиентам время и деньги. «Другие не так разборчивы», – говорил Огюстен.

Спустя четыре месяца практики его по совместительству назначили судьей. Это было честью, особенно в столь молодом возрасте, но Максимилиан сразу почуял недоброе. В первые недели на новом посту он, не стесняясь, говорил о недостатках, которые замечал, и мэтр Либорель, который поручился за него при вступлении в адвокатскую коллегию, решил, что его протеже совершил ряд оплошностей. Мэтр говорил ему (как говорили все): «Разумеется, реформы назрели, но здесь, в Артуа, мы предпочитаем не торопить события». Так начались недоразумения. Бог свидетель, он не хотел задевать ничьих чувств, но, кажется, преуспел в этом. Так было ли новое назначение признанием его заслуг? Или подкупом, взяткой, способом смягчить его судебные решения? Возможно, оно было наградой, одолжением или даже своего рода компенсацией… компенсацией за еще не причиненный ущерб?

Наконец этот день настал: день, в который ему предстояло вынести приговор. Он сидел перед открытыми ставнями, глядя, как ночь растекается по небу. Кто-то поставил поднос с ужином поверх бумаг. Он встал и закрыл дверь. К еде не притронулся. Ждал, когда она превратится в труху у него перед глазами, смотрел на зеленую кожицу яблока, словно она давно сгнила.

Можно умереть так, как умерла его мать, когда о твоей смерти предпочитают не вспоминать. Однако он помнил ее лицо, когда она сидела в кровати, опершись спиной на валик в ожидании, когда ее зарежут, помнил, как служанка сказала, что теперь простыни придется сжечь. Или так, как умерла Генриетта: в одиночестве, когда твоя кровь внезапно хлынет на белую наволочку, не в силах сдвинуться с места, не в силах позвать на помощь, оцепенев от ужаса, – пока этажом ниже люди болтают и угощаются пирожными. Можно умереть, как дедушка Карро: немощным, парализованным, вызывающим отвращение: умереть, тревожась о завещании, поучая помощника, сколько надо выдерживать древесину для бочонков, временами переключаясь на родных, отчитывая их за проступки, совершенные тридцать лет назад, браня дорогую умершую дочь за неприлично раздутый живот. Дедушка Карро был не виноват – виновата старость. Однако Максимилиан не мог вообразить себя старым, не мог представить, как будет стареть.

А если тебя вешают? Ему не хотелось об этом думать. Смерть в петле может длиться до получаса.

Максимилиан решил помолиться: несколько молитв, чтобы привести мысли в порядок. Однако скользящие между пальцами четки напоминали о веревке, и он осторожно уронил их на пол, продолжая считать: «Pater noster, qui es in coeli, Ave Maria, Ave Maria» и благочестивое дополнение: «Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, Amen»[6]. Священные слоги сливались, образуя абсурдные слова, выворачиваясь наизнанку, обессмысливаясь. Да был ли в них смысл? Господь не собирался им руководить. Не собирался ему помогать. В такого Бога он не верил. Я не атеист, говорил он себе, просто повзрослел.

Рассвет. Максимилиан услышал цокот копыт под окном, кожаный скрип упряжи, фырканье лошади, везущей повозку с овощами для тех, кто доживет до обеда. Священники протирали сосуды для ранней мессы, а слуги внизу вставали, умывались, кипятили воду и разжигали очаг. В лицее Людовика Великого уже начался первый урок. Где они теперь, его одноклассники? Где Луи Сюло? С привычным сарказмом торит свой путь в жизни. Где Фрерон? Прокладывает путь в обществе. А Камиль еще спит в темном сердце города; спит, не задумываясь о своей, вероятно, проклятой душе, невидимой под мышцами и костями.

Под дверью заскулил Брун. Мимо прошла Шарлотта, велев псу убираться. Брун недовольно затрусил вниз по лестнице.

Максимилиан открыл дверь, впуская цирюльника. Тот взглянул в лицо своему постоянному и весьма любезному клиенту и решил, что сегодня лучше рта не открывать. Часы тикали, неуклонно и без сожалений продвигаясь к десяти.

В последнее мгновение до Максимилиана дошло, что ему вовсе не обязательно идти в суд. Он может просто остаться дома, заявив, что сегодня не придет. Его подождут минут десять, отправят секретаря на улицу, глянуть, не идет ли, затем напишут ему, и он ответит, что сегодня его не будет.

Его же не потащат силком? Не станут силой выбивать из него приговор?

Но ведь это же закон, устало подумал Максимилиан, и если он не способен исполнять закон, ему следует подать в отставку. Следовало подать в отставку еще вчера.

Три пополудни, последствия. Его тошнит. Прямо здесь, на обочине дороги. Он сгибается. Пот катится по спине. Он падает на колени, его выворачивает наизнанку. Глаза застилает туман, горло саднит. Но желудок пуст – Максимилиан не ел уже сутки.

Он протягивает руку, встает с колен и поправляет одежду. Вот бы кто-нибудь подхватил его под локоть, помог справиться с дрожью! Но когда тебе плохо, рядом обычно никого не бывает.

Со стороны – если бы кто-нибудь наблюдал его со стороны – видно, что он спотыкается, что его мотает из стороны в сторону. Он пытается выровнять шаг, однако ноги не слушаются. Презренное тело решило преподать ему урок: будь честен перед собой.

Это Максимилиан де Робеспьер, адвокат, неженатый, привлекательный молодой человек, у которого впереди вся жизнь. Сегодня вопреки своим самым глубоким убеждениям он приговорил преступника к смерти. А теперь за это расплачивается.

Человек способен все пережить, и он преодолевает себя. Даже в Аррасе можно найти если не друзей, то союзников. Жозеф Фуше учился в коллеже ораторианцев, собирался стать священником, но перерос это желание. Он преподавал физику и интересовался всеми научными новшествами. Шарлотта часто приглашала его на обед. Вероятно, он собирался сделать ей предложение, – кажется, они неплохо спелись. Про себя Макс удивлялся: неужели девушкам может нравиться Фуше с его тонюсенькими ножками и глазами почти без ресниц? Впрочем, кто их знает? Это ему не нравился Фуше, а Шарлотте виднее, с кем строить жизнь.

Был еще некий Лазар Карно, инженер, гарнизонный капитан. Старше Максимилиана, замкнутый, страдающий из-за того, что, будучи человеком незнатным, не мог рассчитывать на продвижение по службе. Карно за компанию ходил с ним на заседания Академии и, пока там обсуждали сонеты, думал о математических формулах. Временами он разражался тирадой о плачевном состоянии армии, вызывая переглядывания и смешки.

Слушал его только немного опешивший Максимилиан, ничего не смысливший в военных материях.

Когда в Академию впервые выбрали даму, мадемуазель де Кералио, он произнес речь в ее честь, посвященную талантам женщин, их роли в литературе и искусстве, после которой она спросила, почему бы ему не называть ее Луизой? Она писала романы – тысячи слов в неделю. Он завидовал такой легкости. «А теперь послушайте, – говорила она, – и скажите, что вы об этом думаете».

Он не сказал, что думает, ведь авторы так обидчивы. Луиза была миловидна. Чернила никогда не оттирались с ее пальчиков до конца.

– Я отправляюсь в Париж, – заявила она однажды, – при всем уважении к вам я не могу больше прозябать в этом болоте. – Она постучала по стопке рукописей у спинки кресла. – О мрачный и непостижимый Максимилиан де Робеспьер, почему бы вам тоже не поехать в Париж? Будем убивать вечера, шляясь по пикникам. Будем давать повод для слухов.

Луиза принадлежала к настоящей знати.

– Тут даже не о чем думать, – сказали тетушки. – Бедняжка Максимилиан.

– Из простых она или из благородных, – заметила Шарлотта, – эта девчонка шлюха. Вообразите, хочет, чтобы мой брат ни с того ни с сего сорвался с места и поехал в Париж.

Действительно, только вообразите. Луиза собрала вещи и укатила в будущее, а у него осталось смутное ощущение пропущенного перекрестка, развилки на дороге, о которой вспоминаешь потом, когда окончательно собьешься с пути.

Оставалась Анаис, падчерица тети Элали. Обе тетушки выделяли ее среди остальных кандидаток. У Анаис хорошие манеры, говорили они.

В один прекрасный день мать одного бедного канатчика возникла у его порога с рассказом о сыне, которого посадили в тюрьму, потому что бенедиктинцы из Аншенского аббатства обвинили его в воровстве. Она уверяла, что обвинение ложно, что эконом аббатства Дом Броньяр нечист на руку, к тому же пытался заманить в постель сестру канатчика, и бедная девушка была такая не одна.

Все ясно, сказал он, успокойтесь. Присядьте. И давайте сначала.

У него становилось все больше таких клиентов. Обычных мужчин – а еще чаще женщин, – чьи права были ущемлены. Разумеется, о гонораре речи не шло.

История канатчика выглядела слишком жуткой для правды. Тем не менее он сказал: разберемся. Не прошло и месяца, как эконом был под следствием, а канатчик предъявлял иск к монастырю. Как думаете, кого наняли бенедиктинцы? Мэтра Либореля, его давнего поручителя. Максимилиан заявил: когда на кону правда, благодарность его не остановит.

Пустые слова эхом прокатились по Аррасу. Город разделился, и большинство заслуженных адвокатов встали на сторону Либореля. Борьба была грязной, и, разумеется, в конце монахи сделали именно то, что Максимилиан предсказывал с самого начала: предложили канатчику столько денег, сколько ему не заработать и за несколько лет, лишь бы отказался от иска и убрался восвояси.

Неудивительно, что после этого процесса для него все переменилось. Он не мог забыть, как дружно все на него набросились, как в газетах обзывали его антиклерикалом. Его? Протеже аббата? Епископского золотого мальчика? Что ж, превосходно. Если они видят его таким, он больше не намерен облегчать им жизнь, никому не нужны его обходительность и отзывчивость. Этот постоянный зуд – пытаться быть хорошим для всех – ни к чему доброму не приводит.

Аррасская академия избрала его председателем, но он успел утомить всех разглагольствованиями о правах незаконнорожденных. Можно подумать, во вселенной нет других тем, жаловался один из членов Академии.

«Если бы твои родители вели себя подобающим образом, – говорил ему дедушка Карро, – ты никогда бы не появился на свет».

Изучая конторские книги, Шарлотта замечала, что его совесть с каждым месяцем обходится им все дороже.

– Разумеется, – сказал он. – А чего ты ожидала?

Каждые несколько недель она наносила ему просчитанные удары, доказывая, что он ничего не смыслит в хозяйстве.

– Это жилище, – говорила Шарлотта, – даже нельзя назвать домом. У нас никогда не было дома. Бывают дни, когда ты так занят, что из тебя слова не вытянешь. Словно меня здесь нет. Я хорошая хозяйка, но ты ни разу не оценил моих стараний. Я отлично готовлю, но ты равнодушен к еде. Я приглашаю гостей, но, когда мы сдаем карты или собираемся что-нибудь обсудить, ты удаляешься в угол и начинаешь делать пометки на полях книг.

Он ждал, когда ее гнев утихнет. В те дни гнев был ее естественным состоянием. Фуше предложил Шарлотте руку и сердце – или что там он ей предложил, – а после оставил несолоно хлебавши, выставив дурой. Максимилиан гадал, не следует ли вмешаться, но его убедили, что от такого человека нужно держаться подальше.

– Прости, – сказал он, – я постараюсь быть более общительным. Просто у меня много работы.

– А тебе за нее платят?

Шарлотта уверяла, что в городе у него репутация бессребреника и добряка, что его удивляло – сам он считал себя хитроумным и бескомпромиссным. Она обвиняла его в том, что он пренебрегает людьми, которые могут помочь ему в карьере; пришлось снова объяснять ей, почему он не может принять их помощь, в чем состоят его обязанности и к чему он призван. С меня хватит, заявила Шарлотта. В конце концов, счета нужно оплачивать. На столе должна стоять еда.

Шарлотта станет заговаривать об этом снова и снова. Так недолго довести себя до истерических припадков. Наконец всплывет то, что действительно ее тревожит:

– Ты женишься на Анаис. А когда ты на ней женишься, ты выгонишь меня из дома.

Теперь в суде он произносил то, что люди называли «политическими речами». Почему нет? Всё на свете есть политика. Система прогнила. Правосудие продажно.

30 июня 1787 года.

Постановить, что речи, которые подвергают сомнению авторитет суда и закона, являясь оскорбительными для судей, и опубликованные за подписью «Де Робеспьер, судебный адвокат», должны быть изъяты. Декрет следует объявить в городе Аррасе.

Постановление мировых судей, Бетюн

Время от времени тонкий лучик света рассеивал кромешную тьму. Однажды, когда он выходил из суда, молодой адвокат по фамилии Эрманн подошел к нему и сказал:

– Знаете, де Робеспьер, я начинаю думать, что вы правы.

– В чем?

Молодой человек удивился вопросу.

– Во всем!

Он написал эссе для Академии Меца:

Главная движущая сила государства есть добродетель, любовь к закону и стране; из этого следует, что все личные интересы и отношения должны отступить перед всеобщим благом… Каждый гражданин обладает частицей высшей власти… и поэтому не вправе оправдывать даже лучшего друга, если безопасность государства требует его наказать.

Написав это, он отложил перо, перечитал и подумал: все это хорошо, легко мне говорить, ведь у меня нет лучшего друга. А впрочем, почему нет? У меня есть Камиль.

Он отыскал его последнее письмо. Довольно путаное, написанное по-гречески, какие-то шашни с замужней женщиной. Обращаясь к мертвому языку, Камиль прятал от себя свое смущение и горечь. Заставляя адресата переводить, он словно говорил: поверь, для меня моя жизнь не более чем изысканное развлечение, нечто, существующее, лишь когда оно описано и отправлено по почте. Макс прикрыл письмо ладонями. Как бы я хотел, чтобы твоя жизнь наладилась, Камиль. Если бы я мог охладить твою голову, а кожу сделать толще. Как бы я хотел увидеть тебя снова… Если бы только все вместе сошлось к лучшему.

Теперь это его ежедневная работа – описывать в подробностях беззакония системы и мелкие проявления тирании здесь, в Аррасе. Бог свидетель, он пытался приспособиться, пытался смириться. Был здравомыслящим и консервативным, с почтением относился к опытным коллегам. И если порой он бывал резок в речах, то потому лишь, что хотел застыдить их, с тем чтобы они исправились. На самом деле он не резок и не жесток. Однако он требует от них невозможного – признать, что система, внутри которой они трудились всю жизнь, лжива, дурно устроена и безнравственна.

Порой, сталкиваясь с нечестным адвокатом противной стороны или надутым судьей, он испытывает желание ударить их кулаком в лицо, желание столь сильное, что у него ноют шея и плечи. Каждое утро он открывает глаза и говорит себе: «Господи, дай мне силы пережить этот день». И молится, чтобы ему избавиться от бесконечных вежливых контробвинений, от того, что он впустую тратит молодость, храбрость и ум. Макс, ты не должен возвращать гонорар этому человеку. Он беден, мне придется это сделать. Макс, что ты хочешь на ужин? Понятия не имею. Макс, в какой из дней ты был счастлив? Он мечтает, как будет тонуть, все глубже и глубже погружаясь в прозрачное море.

Максимилиан старается никого не обижать. Ему хочется думать, что по природе он терпим и благоразумен. Он может отступить, увильнуть, уклониться от предмета тяжбы. Может, загадочно улыбнувшись, отказаться от дальнейшего преследования другой стороны. Придираться к мелочам или жонглировать словами. Это и есть моя жизнь, думает он, и все-таки это не жизнь. Ибо приходит время, когда ты должен ответить на прямой вопрос, выбрать одно из двух: хочешь ли ты революции или нет, де Робеспьер? Да, черт подери, черт подери вас всех, я хочу ее, она нужна нам, и мы непременно ее устроим.

Глава 4

Свадьба, волнения, принц крови

(1787–1788)

Люсиль не сказала «да». Не сказала «нет». Она сказала, что подумает.

Аннетта. Сначала она ощутила панику, затем – гнев. Когда кризис миновал и после их последней встречи с Камилем прошел месяц, она начала потихоньку выпадать из светской жизни, проводя вечера в одиночестве, носясь с этой историей, как собака с костью.

Если тебя соблазнили, хвастать тут нечем. Еще хуже, если бросили. Но если тебя бросили ради юной дочери? Нельзя сильнее задеть женскую гордость.

С тех пор как король уволил министра Калонна, Клод вечерами пропадал на службе, составляя докладные записки.

В первую ночь Аннетта не сомкнула глаз. Перед рассветом она металась в постели, замышляя месть. Ей хотелось заставить его уехать из Парижа. К четырем оставаться в постели стало невмоготу. Она встала, закуталась в одеяло и принялась бродить по комнатам в темноте, босая, словно кающаяся грешница, меньше всего на свете желая разбудить служанку или дочь, которая, без сомнения, спала сном праведницы, как все эмоциональные деспоты. Рассвет застал ее дрожащей у открытого окна. То, что случилось с ней, казалось фантазией или ночным кошмаром, чудовищным, нелепым порождением сна, который приснился кому-то другому. Забудь этот крохотный неприятный эпизод в твоей жизни: все кончено. Но снова, как и прежде, Аннетту захлестывали обида и чувство потери.

Люсиль поглядывала на мать с опаской, не понимая, что происходит в ее голове. Они практически перестали разговаривать между собой. При посторонних обменивались вялыми замечаниями, наедине испытывали смущение.

Люсиль. Она избегала общества, перечитывала «Новую Элоизу». Год назад, когда эта книга впервые попала к ней в руки, Камиль сказал, что его друг – у него еще какая-то странная фамилия на «Р» – считает ее шедевром нашего времени. Этот друг, вероятно, был сентиментален сверх меры, и они с Люсиль отлично поладили бы. Она видела, что сам Камиль от книги не в восторге и не стремится повлиять на ее суждение. Она вспомнила, что он говорил ее матери об «Исповеди» Руссо – одной из тех книг, читать которые отец ей не позволял. Камиль заявил, что автор начисто лишен такта: есть то, что не стоит доверять бумаге. С тех пор Люсиль остерегалась писать в красном дневнике некоторые вещи. Она вспомнила, как однажды ее мать рассмеялась и заметила, что, если у тебя есть такт, ты можешь позволить себе любое безрассудство. Камиль добавил что-то об эстетике греха, Люсиль толком не расслышала, и мать снова рассмеялась, наклонилась к нему и коснулась его волос. Еще тогда ей следовать догадаться.

Вспоминая подобные эпизоды, Люсиль бесконечно вертела их в голове. Ее мать отрицала – если кого-нибудь интересовали ее оправдания, – что была любовницей Камиля. Скорее всего, она лжет, думала Люсиль.

Учитывая обстоятельства, Аннетта была к ней довольно снисходительна, а однажды заявила, что время все исправит, поэтому нет нужды что-либо предпринимать. Люсиль была не по душе подобная мягкотелость. Пусть это причинит кому-нибудь боль, но я своего добьюсь, думала она. Теперь со мной придется считаться, все мои поступки влекут последствия.

Она снова вспоминала ту сцену в гостиной. Буря улеглась, и луч заходящего солнца прорвался сквозь тучи и выхватил из сумрака ненапудренную прядь на шее Аннетты. Его руки уверенно сжимали ее тонкую талию. Когда Аннетта обернулась, ее лицо дрогнуло, как будто ее ударили. На губах Камиля блуждала легкая улыбка, которую Люсиль находила странной. На мгновение он стиснул запястье Аннетты, словно надеялся продолжить, но уже в другой день.

И ужас, сжимающий сердце ужас, хотя чего она испугалась? Разве не это – более или менее – они с Адель ожидали увидеть?

Ее мать теперь редко выезжала и всегда в карете. Возможно, боялась случайно встретить Камиля. Сосредоточенное выражение лица старило ее.

Пришел май, долгие вечера и короткие ночи. Большую часть времени Клод проводил на службе, пытаясь придать новизну предложениям недавно назначенного генерального контролера финансов. C парламентом шутки плохи, а тут еще и налоги. Когда Парижский парламент проявлял упрямство, у короля было проверенное средство – отослать его в провинции. В этом году выбор пал на Труа, и каждого члена парламента направили туда специальным королевским указом. То-то в Труа обрадуются, заметил Жорж-Жак д’Антон.

Четырнадцатого июня он обвенчался с Габриэль в церкви Сен-Жермен-л’Осеруа. Ей было двадцать четыре. Спокойно дожидаясь, когда отец с женихом обо всем договорятся, она проводила вечера на кухне, придумывая новые блюда и тут же съедая их. Габриэль пристрастилась к шоколаду и сливкам и рассеянно сыпала сахар в крепкий отцовский кофе. Она хихикала, когда мать затягивала на ней подвенечное платье, мечтая о том, как ее молодой муж будет его расстегивать. Габриэль выступила на сцену жизни. Выходя из церкви на солнечный свет, сжимая локоть мужа крепче, чем требуют приличия, она рассуждала: наконец-то все хорошо, моя жизнь лежит прямо передо мной, я знаю, какой она будет, и я не поменялась бы местами даже с самой королевой. От сентиментальных мыслей ее бросило в краску. У меня мозг от сладостей стал как студень, подумала Габриэль, щурясь на солнце, улыбаясь гостям, ощущая тепло тела под туго затянутым корсетом. Особенно ей не хотелось бы стать королевой. Габриэль видела на улицах ее кортеж, на лице королевы были написаны глупость и безудержное презрение, бриллианты сияли жесткими гранями, словно обнаженные клинки.

Квартира, которую они сняли, оказалась слишком близко к Ле-Аль.

– А мне здесь нравится, – заявила Габриэль. – Меня только свиньи смущают, они выглядят такими дикими и шныряют прямо под ногами. – Она улыбнулась мужу. – Но тебя свиньями не испугаешь.

– Они крошечные. Совершенно ничтожные. Впрочем, ты права, здесь есть свои недостатки.

– Тут чудесно, и мне все нравится, за исключением свиней. А еще грязи и того, как выражаются на рынке торговки. Но мы можем переехать, когда заработаем денег, а с твоей новой должностью переезд не затянется.

Разумеется, Габриэль не подозревала о его долгах. Он думал, что со временем, когда все уляжется, обо всем ей расскажет. Но ничего не улеглось, потому что она сразу забеременела – как бы не с первой брачной ночи – и теперь пребывала в состоянии рассеянности и эйфории, носясь между кафе и собственным домом, переполненная планами и надеждами. Узнав ее получше, он убедился, что Габриэль именно такая, какой он ее себе представлял: простодушная, строгих нравов, склонная к набожности. Омрачать ее счастье казалось отвратительной низостью. Удобное время, чтобы рассказать ей, пришло и ушло. Беременность Габриэль красила: волосы стали гуще, кожа сияла, она выглядела цветущей и соблазнительной, даже чувственной, и слегка задыхалась. Великий океан оптимизма подхватил их и понес в лето.

– Мэтр д’Антон, могу я отвлечь вас на минутку?

Они стояли рядом с Дворцом Сите. Д’Антон обернулся. Эро де Сешель, судья, примерно его возраста: человек по-настоящему знатный и богатый. Кажется, нас заметили, подумал Жорж-Жак.

– Хочу поздравить вас с вступлением в должность в суде Королевской скамьи. Отличная речь.

Д’Антон поклонился.

– Вы сегодня были в суде? – продолжал Эро.

Д’антон извлек папку:

– Дело маркиза де Шейла. Доказательство его прав на титул.

– Кажется, в голове вы все уже доказали, – пробормотал Камиль.

– О, я вас не сразу заметил, мэтр Демулен.

– Прекрасно заметили. Просто делаете вид, будто меня здесь нет.

– Ну, полно, полно, – рассмеялся Эро. Зубы у него были белоснежные.

Какого черта ты ко мне привязался, мысленно спросил д’Антон. Однако Эро держался спокойно и вежливо и, кажется, остановился просто поболтать.

– Как вы думаете, что нас ждет после высылки парламента?

Зачем ты спрашиваешь об этом меня? Подумав, д’Антон ответил:

– Королю нужны деньги. Парламент заявил, что только Генеральные штаты могут выделить субсидию, и, кажется, не намерен отступаться от своих слов. Когда осенью король призовет членов парламента обратно, они скажут то же самое, и тогда, припертый к стенке, король созовет Генеральные штаты.

– Вы аплодируете победе парламента?

– Я никогда не аплодирую, – резко бросил д’Антон. – Я высказываю свое мнение. Лично мне кажется, что созыв Генеральных штатов – правильное решение, но боюсь, некоторые аристократы из тех, кто его поддерживает, думают лишь о том, как ограничить власть короля и расширить свою.

– Возможно, вы правы, – сказал Эро.

– Вы должны знать точно.

– Почему?

– Говорят, вы вхожи в число доверенных лиц королевы.

Эро снова рассмеялся:

– Не разыгрывайте передо мной сурового демократа, д’Антон. Подозреваю, наши суждения не столь уж различны. Да, ее величество одаряет меня привилегией иногда выигрывать за ее карточным столом. Но важнее другое: при дворе много людей, которых заботит благо страны. Возможно, их там даже больше, чем в парламенте.

Подготовленная речь, подумал д’Антон. Но какая профессиональная мягкость, какое очарование.

– Единственное благо, ради которого они готовы трудиться, это благо их семейств, – вмешался Камиль. – Им нравится получать приличные пенсии. Семьсот тысяч ливров в год для семьи Полиньяк? А вы разве не Полиньяк? Не понимаю, почему вы ограничиваетесь одним постом? Скупили бы всю судебную систему, и дело с концом.

Эро де Сешель коллекционировал предметы искусства. Он мог отправиться через всю Европу ради скульптуры, часов или первого издания. Он посмотрел на Камиля, словно преодолел большое расстояние, чтобы взглянуть на диковинку, а та оказалась низкопробной подделкой, и снова отвернулся к д’Антону:

– Я не устаю удивляться тем простакам, которые полагают, будто, противостоя королю, парламент отстаивает интересы народа. На деле именно король пытается учредить справедливую систему налогообложения…

– А мне все равно, – сказал Камиль. – Я просто хочу увидеть, как они перегрызутся между собой, потому что чем раньше это случится, тем скорее все пойдет прахом и тем скорее у нас будет республика. Если бы я занял чью-то сторону, то лишь ради того, чтобы все шло, как идет.

– Как оригинально вы мыслите, – проговорил Эро. – И как опасно. – На миг в нем проступило смущение, неуверенность, пресыщение. – Так дальше продолжаться не может, – сказал он. – И меня это радует.

– Вам скучно? – спросил д’Антон. Слишком откровенный вопрос, не успев родиться в голове, тут же слетел с губ – это было совсем на него непохоже.

– Наверно, в этом и причина, – печально ответил Эро. – Однако хочется быть более… более выспренним. Считать, что перемены нужны для блага Франции, а не потому, что скучаешь от безделья.

Удивительно – за несколько минут тон разговора совершенно переменился. Эро забыл свои ораторские приемы и говорил так, словно доверяет собеседникам. Даже Камиль и тот, кажется, смотрел на него с сочувствием.

– Надо же, как тяжело быть богатым и знатным, – заметил он. – Мы с мэтром д’Антоном сейчас расплачемся.

– Никогда не сомневался в вашей чуткости. – Эро вновь стал самим собой. – Что ж, мне пора в Версаль, время ужина. Всего хорошего, мэтр д’Антон. Я слыхал, вы женились, передавайте мои наилучшие пожелания вашей супруге.

Д’Антон стоял и смотрел ему вслед. На лице застыла задумчивость.

Они перебрались в кафе «Фуа» в Пале-Рояле. Место было не таким чинным, как заведение мсье Шарпантье, и туда ходила совсем другая публика. А главное, там вы не рисковали наткнуться на Клода.

Когда они вошли, какой-то человек, стоя на стуле, декламировал стихи. Он размахивал листами бумаги и драматически бил себя в грудь. Равнодушно взглянув на него, д’антон отвернулся.

– Они к вам присматриваются, – шепнул ему Камиль. – Двор. А вдруг вы окажетесь им полезны. Они предложат вам небольшой пост, Жорж-Жак. Сделают из вас чиновника. Если вы возьмете их деньги, то превратитесь в Клода.

– У Клода все было хорошо, – сказал д’Антон, – пока в его жизни не появились вы.

– Разве этого достаточно?

– Достаточно ли? Не знаю. – Чтобы не смотреть на Камиля, он разглядывал чтеца. – Кажется, он закончил читать. Готов поклясться…

Вместо того чтобы слезть со стула, чтец внимательно их разглядывал.

– Черт меня подери!

Он спрыгнул на пол, пересек комнату, вытащил из кармана несколько карточек и протянул их д’Антону.

– Держите, это контрамарки. Как поживаете, Жорж-Жак? – Он довольно рассмеялся. – Неужели не помните? Но, черт подери, как же вы раздобрели!

– Поэт-лауреат?

– Он самый. Фабр д’Эглантин, ваш покорный слуга. – Он театральным жестом похлопал Жоржа по плечу. – Последовали моему совету, не так ли? Теперь вы адвокат. Либо вы очень хороши, либо живете не по средствам, либо шантажируете своего портного. А кроме того, у вас женатый вид.

Д’Антон улыбнулся:

– Это все?

Фабр ткнул его в живот:

– А еще вы толстеете.

– Где вы были раньше? Как вы здесь оказались?

– Везде помаленьку. Новая труппа, очень успешный прошлый сезон.

– Но не в Париже? Я бы непременно вас увидел, я часто бываю в театре.