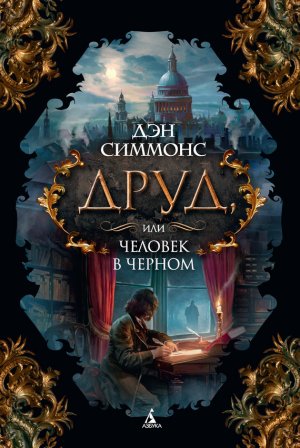

Друд, или Человек в черном Симмонс Дэн

Диккенс натужно улыбнулся:

– Я так и сделаю, милейший Уилки.

Он вернулся к своему креслу.

– Как себя чувствуют мисс Тернан и ее мать? – осведомился я.

Диккенс нахмурился, не скрывая своего недовольства. Даже в разговорах со мной любые упоминания об этой сугубо личной, тайной стороне его жизни – сколь бы уместными они ни представлялись и сколь бы остро он ни испытывал потребность выговориться – неизменно приводили моего друга в смущение.

– Мать мисс Тернан практически не пострадала, если не считать нервного потрясения, неблагоприятного для особы столь почтенного возраста, – проскрипел Диккенс, – но сама мисс Тернан получила несколько серьезных ушибов, и доктор подозревает у нее трещину или смещение нижнего шейного позвонка. Ей очень больно поворачивать голову.

– Это весьма прискорбно, – сказал я.

Не добавив более ни слова на сей счет, Диккенс тихо спросил:

– Желаете ли вы услышать обстоятельный рассказ о катастрофе и ее последствиях, дорогой Уилки?

– Безусловно, дорогой Чарльз. Безусловно.

– Вы понимаете, что останетесь единственным человеком, посвященным во все подробности трагического происшествия?

– Вы окажете мне великую честь своим доверием, – промолвил я. – И не сомневайтесь: я буду хранить молчание до гроба.

Наконец-то Диккенс улыбнулся по-настоящему – своей внезапной, уверенной, озорной и немного мальчишеской улыбкой, обнажавшей желтоватые зубы в зарослях бороды, которую он отпустил для роли в моей пьесе «Замерзшая пучина» восемь лет назад и с той поры ни разу не сбривал.

– До вашего или моего гроба, Уилки? – спросил он.

Я растерянно моргнул, на секунду смешавшись.

– До обоих, заверяю вас, – наконец сказал я.

Диккенс кивнул и принялся надтреснутым старческим тенорком рассказывать историю о Стейплхерстской катастрофе.

– Боже мой! – прошептал я, когда сорока минутами позже Диккенс закончил. – Боже мой!

– Вот именно, – промолвил писатель.

– Эти несчастные люди… – проговорил я голосом почти таким же надломленным, как у Диккенса. – Несчастные люди.

– Просто невообразимо, – повторил Диккенс. Я никогда прежде не слышал от него слова «невообразимо», но сейчас он употребил его раз двадцать по ходу повествования. – Я не забыл упомянуть, что у мужчины, извлеченного нами из огромной груды обломков – беднягу там зажало вверх ногами, – текла кровь из глаз, ушей, носа и рта, пока мы метались в поисках его жены? Похоже, за считаные минуты до катастрофы он поменялся местом с каким-то французом, не желавшим сидеть у открытого окна. Француза мы нашли мертвым. Жена истекающего кровью страдальца тоже погибла.

– Боже мой, – снова прошептал я.

Диккенс на несколько мгновений прикрыл ладонью глаза, словно заслоняясь от света. А затем вновь устремил на меня острый, пристальный взгляд, какого, признаться, я в жизни не видел ни у одного другого человека. Как мы еще не раз убедимся в ходе моей достоверной истории, дорогой читатель, Чарльзу Диккенсу нельзя было отказать в силе воли.

– Что вы думаете об описанном мной загадочном субъекте, назвавшемся Друдом? – спросил Диккенс тихим, но очень напряженным голосом.

– Это что-то совершенно невероятное, – ответил я.

– Значит ли это, милейший Уилки, что вы не верите в существование Друда или в правдивость моего описания?

– Вовсе нет, вовсе нет, – торопливо сказал я. – Я уверен, что вы абсолютно точно обрисовали его внешность и повадки, Чарльз… Среди ныне живущих да и среди погребенных со всеми почестями в Вестминстерском аббатстве литераторов не найдется более прозорливого и искусного живописателя индивидуальных человеческих черт, чем вы, друг мой. Но мистер Друд… это нечто невероятное.

– Вот именно, – кивнул Диккенс. – И теперь наш с вами долг, дорогой Уилки, – разыскать его.

– Разыскать? – тупо повторил я. – Но зачем, скажите на милость?

– С мистером Друдом связана некая тайна, которую необходимо раскрыть, – прошептал Диккенс. – Прошу прощения за торжественную многозначительность сей фразы. Что делал этот человек – если он вообще человек – на фолкстонском курьерском в дневное время? Почему в ответ на мой вопрос он сказал, что направляется в Уайтчепел и трущобы Ист-Энда? Чем он занимался на месте катастрофы?

Я недоуменно уставился на собеседника:

– Но, Чарльз, чем еще он мог заниматься, если не тем же, чем занимались вы сами? Оказывал помощь живым и извлекал из-под обломков мертвых.

Диккенс снова улыбнулся, но без всякой теплоты или веселости:

– Там творились темные дела, дорогой Уилки. Я уверен. Повторяю вам: несколько раз я видел, как Друд – если это настоящее его имя – склоняется над ранеными, а когда позже я подходил к ним, они уже не дышали.

– Но вы говорили также, что несколько пострадавших, кому вы сами оказывали помощь, тоже умерли через считаные минуты.

– Да, – прохрипел Диккенс своим новым, незнакомым голосом, опуская подбородок в стоячий воротник. – Но я не помогал им отправиться в мир иной.

Ошеломленный, я откинулся на спинку кресла.

– О господи! Вы хотите сказать, что ваш трупообразный субъект в оперном плаще… убивал… несчастных жертв катастрофы?

– Я хочу сказать, что там имел место своего рода каннибализм, мой дорогой Уилки.

– Каннибализм!

Впервые за все время разговора я подумал, уж не повредился ли мой друг в уме. Да, внимая рассказу о железнодорожном крушении, я сильно усомнился в достоверности описания и даже в самом факте существования Друда – он казался скорее персонажем дешевого романа ужасов, нежели реальным человеком, какого можно встретить в дневном фолкстонском поезде, – но посчитал, что причина подобной галлюцинации кроется в тяжелом нервном потрясении, от которого Диккенс лишился голоса. Но если речь заходит о каннибализме, не исключено, что он лишился не только голоса, но и рассудка.

Диккенс снова улыбался и смотрел на меня обычным своим пронзительным взглядом, вызывавшим у многих уверенность – во всяком случае, на первых порах знакомства, – что Чарльз Диккенс умеет читать мысли.

– Нет, дорогой Уилки, я не сумасшедший, – тихо промолвил он. – Мистер Друд был столь же материальным, как вы или я, и в каком-то неопределенном смысле даже более странным, чем я описал. Возымей я желание сделать этого человека персонажем одного из своих романов, я бы не стал описывать его таким, каким увидел в действительности, – для литературного образа у него слишком странные повадки, слишком зловещий вид, слишком гротескная наружность. Но, как вам хорошо известно, подобные фантомные личности существуют в действительности. Их можно встретить в ходе ночных прогулок по Уайтчепелу и прочим трущобным районам Лондона. И зачастую они могут поведать истории более диковинные, чем любой вымысел простого романиста.

Теперь настала моя очередь улыбнуться. Никто никогда не слышал, чтобы Неподражаемый называл себя «простым романистом», и я ни на миг не усомнился, что и сейчас он не сделал этого. Он говорил о других «простых романистах». Возможно, обо мне.

– Ну и какие же шаги вы предлагаете предпринять к розыску вашего мистера Друда, Чарльз? И что мы станем делать, когда установим местонахождение этого господина?

– Помните, мы с вами обследовали дом с привидениями?

Я помнил. Несколько лет назад Диккенс – как главный редактор своего нового журнала «Круглый год», пришедшего на смену «Домашнему чтению» после ссоры моего друга с издателями, – ввязался в дискуссию со спиритуалистами. В пятидесятые годы все повально увлекались верчением столов, спиритическими сеансами, месмеризмом (который Диккенс не только признавал, но и усердно практиковал) и прочими подобными играми с незримыми энергиями. Но хотя Диккенс верил в месмеризм, или, иначе, животный магнетизм, и в глубине души был суеверен (например, считал пятницу своим счастливым днем), он счел нужным вступить в спор со спиритуалистами. Когда один из его оппонентов, спиритуалист по имени Уильям Хоуитт, в подтверждение своих аргументов подробно рассказал о некоем доме с привидениями в лондонском пригороде Чесхант, Диккенс тотчас решил, что нам – редакторам и сотрудникам журнала «Круглый год» – надлежит немедленно туда отправиться и расследовать дело о призраках на месте.

У. Г. Уиллс и я выехали вперед в двухместной карете, но Диккенс и один из наших постоянных сотрудников, Джон Холлингсхед, прошли шестнадцать миль до деревни пешком. После продолжительных плутаний по окрестностям (к счастью, Диккенс, усомнившись в качестве местной пищи, отправил со мной и Уиллсом закуску из свежей рыбы) мы наконец нашли так называемый дом с привидениями и провели остаток дня, расспрашивая о нем соседей, местных лавочников и даже прохожих, но в итоге сошлись во мнении, что «привидения» Хоуитта – это всего лишь крысы да слуга по имени Фрэнк, имевший обыкновение незаконно охотиться на кроликов по ночам.

Тогда, при свете дня и в обществе трех спутников, Диккенс держался довольно смело, но я слышал, что на другую аналогичную вылазку, предпринятую ночью с целью обследовать старое кладбище неподалеку от Гэдсхилл-плейс, по слухам населенное призраками, он отправился в сопровождении нескольких слуг и с заряженным ружьем. Младший сын писателя, носивший семейное прозвище Плорн, рассказывал впоследствии, что отец сильно нервничал и предупредил: «Любому, кто вздумает играть шутки, я отстрелю голову, коли у него таковая имеется». И они действительно услышали потусторонние завывания, стоны, «ужасные звуки – похожие и одновременно непохожие на человеческий голос». Это оказалась страдающая астмой овца. Диккенс не стал отстреливать голову бедному животному. По возвращении домой он угостил всех – и слуг, и детей – разбавленным водой ромом.

– Тогда мы знали, где находится дом с привидениями, – указал я Диккенсу. – Но как мы найдем мистера Друда? Где станем искать, Чарльз?

Внезапно у Диккенса изменились выражение и самый облик лица – оно словно вытянулось, сморщилось и побледнело пуще прежнего. Глаза расширились до такой степени, что верхних век стало не видно и белки жутковато заблестели в свете лампы. Он сильно ссутулился, приняв позу то ли согбенного летами старца, то ли притаившегося во тьме грабителя могил, то ли нахохлившегося канюка. Голос его, по-прежнему скрипучий, зазвучал тонко и пронзительно, с резким присвистом, когда он заговорил, шевеля в воздухе длинными бледными пальцами, точно чернокнижник, читающий заклинания.

– Лаймхаус-с-с, – прошипел Диккенс, изображая Друда из своей истории. – Уайтчепел. Рэтклифф-крос-с-с. Джин-лейн. Три-Фоксес-с-с. Корт. Бутчер-роу и Коммерш-ш-шиал-роуд. Минт и прочие трущ-щ-щобы.

Признаться, по спине у меня побежали мурашки. В отроческом возрасте, еще до начала своей писательской карьеры, Чарльз Диккенс обнаруживал столь незаурядные имитаторские способности, что отец ходил с ним по трактирам, где он изображал местных жителей, встреченных во время прогулок. В тот момент я начал верить в существование таинственного субъекта по имени Друд.

– Когда? – спросил я.

– С-с-скоро, – с присвистом произнес Диккенс, но уже приняв обычный свой облик и озорно улыбаясь. – Прежде мы с вами уже совершали подобные экскурсии в «Вавилон», милейший Уилки. Мы видели «гигантское пекло» в ночное время.

Да, верно. Лондонская клоака всегда вызывала у него живейший интерес. А «Вавилон» и «гигантское пекло» были его излюбленными словечками для обозначения самых грязных городских трущоб. Наши с Диккенсом ночные вылазки в темные лабиринты нищих улочек, тесно застроенных съемными лачугами, до сих пор снятся мне в кошмарных снах.

– Я полностью в вашем распоряжении, дорогой Диккенс, – с энтузиазмом сказал я. – И явлюсь для исполнения обязанностей завтра же вечером, коли вам угодно.

Мой друг помотал головой:

– Мне нужно восстановить голос, дорогой Уилки. Я запаздываю с последними выпусками «Нашего общего друга». И в ближайшие дни должен сделать еще много разных дел, помимо исцеления упомянутого выше «пациента». Вы останетесь на ночь, сэр? Ваша комната готова принять вас, как всегда.

– Увы, не могу, – сказал я. – Мне необходимо вернуться в город сегодня же. У меня там важные дела.

Я не стал уточнять, что мои «важные дела» сводятся главным образом к пополнению запасов лауданума – лекарства, без которого даже тогда, в 1865 году, я не мог прожить ни дня.

– Хорошо, – промолвил он, вставая с кресла. – Могу ли я попросить вас о большом одолжении, Уилки?

– Все, что угодно, дорогой Диккенс, – живо откликнулся я. – Приказывайте, и я повинуюсь, друг мой.

Диккенс взглянул на свой хронометр:

– Вы уже опаздываете на ближайший поезд, делающий остановку в Грейвсенде, но, если Чарли заложит двуколку, мы доставим вас в Хайэм ко времени отправления курьерского, идущего на вокзал Чаринг-Кросс.

– Я еду на вокзал Чаринг-Кросс?

– Да, дорогой Уилки, – ответил Диккенс, крепко сжимая мое плечо; мы вышли из темного кабинета в более светлую прихожую. – По дороге к станции я объясню вам почему.

Джорджина не вышла с нами из дома, но Неподражаемый послал за двуколкой своего старшего сына Чарли, гостившего тогда в Гэдсхилле. На переднем дворе царил образцовый порядок, как повсюду во владениях писателя: алые герани, любимые цветы Диккенса, посаженные ровными рядами; два огромных ливанских кедра, растущие сразу за аккуратно подстриженной лужайкой и сейчас отбрасывающие тени на восток вдоль дороги.

Что-то в длинных рядах гераней, между которыми мы шагали, направляясь к Чарли и двуколке, вдруг вызвало у меня смутное беспокойство. У меня учащенно забилось сердце и похолодела спина. Спустя несколько мгновений я осознал, что Диккенс разговаривает со мной.

– …Сразу после катастрофы я отвез его на санитарном поезде в гостиницу «Чаринг-Кросс», – говорил он. – Я заплатил двум сиделкам, чтобы они находились с ним днем и ночью, ни на минуту не оставляя одного. Я буду премного вам благодарен, милейший Уилки, если вы зайдете к нему нынче вечером, передадите поклон от меня и скажете, что я сам наведаюсь к нему сразу, как только найду в себе силы выбраться в город, – скорее всего, завтра. Если сиделки доложат, что его состояние ухудшилось, вы окажете мне великую услугу, коли при первой же возможности отправите в Гэдсхилл посыльного с сообщением.

– Конечно, Чарльз, – откликнулся я.

По всей видимости, речь шла о юноше, которого Диккенс помог вытащить из разбитого вдребезги вагона, а потом самолично доставил в гостиницу у вокзала Чаринг-Кросс. О юноше по имени Диккенсон. Эдмонд или Эдвард Диккенсон, насколько я помнил. Довольно необычное совпадение, если подумать.

Когда мы покатили по подъездной аллее, прочь от алых гераней, необъяснимое паническое чувство исчезло так же быстро, как появилось.

Легкая рессорная коляска была рассчитана на двоих, но Диккенс втиснулся в нее вместе со мной и Чарли. Молодой человек тронул малорослую лошадку с места, и мы выехали на Грейвсенд, а потом повернули на Рочестер-роуд, ведущую к станции Хайэм. Времени до поезда оставалось предостаточно.

Поначалу Диккенс держался самым непринужденным образом, болтая со мной о разных мелочах, связанных с изданием нашего журнала, но когда двуколка набрала скорость, равняясь на другие бегущие по дороге экипажи, и далеко впереди уже показалась станция Хайэм, лицо писателя, все еще загорелое после отдыха во Франции, сперва побледнело, а потом приобрело землистый оттенок. На висках и щеках у него выступили бисеринки пота.

– Пожалуйста, помедленнее, Чарли. И не раскачивай повозку. Это страшно действует на нервы.

– Хорошо, отец.

Чарли натянул поводья, и лошадка перешла с рыси на резвый шаг.

Я заметил, как бескровные губы Диккенса сжимаются в нитку.

– Помедленнее, Чарли. Бога ради, не так быстро.

– Хорошо, отец.

Чарли в свои без малого тридцать лет походил на испуганного мальчишку, когда бросил взгляд на отца, который сейчас вцепился обеими руками в бортик кузова и без всякой необходимости подался всем корпусом вправо.

– Пожалуйста, помедленнее! – выкрикнул Диккенс.

Теперь коляска двигалась со скоростью пешего шага – причем отнюдь не быстрого ровного шага, каким Диккенс мог ежедневно проходить (и проходил) по двенадцать, шестнадцать и даже двадцать миль, покрывая по четыре мили в час.

– Мы не успеем к поезду… – начал Чарли, взглядывая сначала вперед, на отдаленные шпили и башню вокзала, а потом на часы.

– Остановись! Дай мне выйти, – приказал Диккенс. Лицо у него стало серым, как хвост нашего пони. Он с трудом вылез из двуколки и торопливо пожал мне руку. – Я пойду обратно пешком. По такой погоде прогуляться – одно удовольствие. Желаю благополучно добраться до города – и, пожалуйста, пришлите мне весточку нынче же вечером, если молодой Диккенсон в чем-нибудь нуждается.

– Непременно, Чарльз. До скорой встречи.

Обернувшись в последний раз, я не узнал Диккенса со спины: он казался гораздо старше своих лет и шагал не обычной своей уверенной скорой поступью, а еле плелся по обочине, тяжело опираясь на трость.

Глава 3

Каннибализм.

Сидя в поезде, идущем на вокзал Чаринг-Кросс, я размышлял об этом странном, диком понятии и явлении, уже пагубно повлиявшем на жизнь Чарльза Диккенса. (Тогда я не имел понятия, сколь ужасным образом – и очень скоро – оно повлияет на мою жизнь.)

В силу какой-то своей психологической особенности Чарльз Диккенс всегда испытывал нездоровый интерес к каннибализму в прямом и переносном смысле слова. В ходе своего публичного расставания с Кэтрин и сопутствующего скандала, который он старательно раздувал и предавал гласности (хотя сам он никогда не признал бы данного факта), писатель неоднократно говорил мне: «Они едят меня заживо, Уилки. Мои враги, семейка Хогарт, введенная в заблуждение общественность, желающая верить в самое худшее, – все они пожирают меня кусок за куском».

В течение последних десяти лет Диккенс часто приглашал меня с собой в Лондонский зоологический сад, в каковых походах неизменно находил огромное наслаждение. Но как бы он ни любил наблюдать за семейством гиппопотамов, экзотическими птицами в вольере и львами в клетке, главной целью для него всегда оставалось посещение террариума в час кормления рептилий. Диккенс ни разу не пропустил этого действа и постоянно торопил меня, чтобы поспеть ко времени. Рептилий – а именно змей – кормили мышами и крысами, и это зрелище, казалось, гипнотизировало моего друга (который, будучи сам гипнотизером, решительно противился всякому гипнозу). В такие минуты он застывал, словно пригвожденный к месту. И не единожды, сидя со мной в экипаже, в театре перед началом спектакля или даже в собственной своей гостиной, Диккенс вспоминал вслух, как зачастую две змеи одновременно набрасывались с разных сторон на крысу, а несчастный грызун продолжал судорожно бить по воздуху всеми четырьмя лапами, когда его голова и хвост уже скрывались в змеиных пастях с мощными челюстями, неумолимо двигавшихся навстречу друг другу.

Всего за несколько месяцев до Стейплхерстской катастрофы Диккенс по секрету признался мне, что ножки ванны, столов, кресел и даже толстые шнуры портьер у него в доме представляются ему змеями, медленно пожирающими ванну, столешницы, кресельные сиденья и занавеси соответственно. «Когда я не смотрю, дом пожирает сам себя, дорогой Уилки», – сказал мне мой друг как-то за пуншем. Он также сказал, что часто на разных банкетах (как правило, банкетах в его честь) он вдруг окидывает взглядом сидящих за длинным столом соратников, друзей и коллег, поглощающих куски телятины, баранины или курятины, и на мгновение, на одно ужасное мгновение ему чудится, будто все они подносят ко рту судорожно дергающиеся конечности. Но конечности не мышиные и не крысиные, а… человеческие. Диккенс сказал, что подобные видения… ну, сильно действуют на нервы.

Но именно каннибализм в подлинном смысле слова (или, во всяком случае, устойчивые слухи о нем) изменил ход жизни Чарльза Диккенса одиннадцать лет назад.

В октябре 1854-го вся Англия содрогнулась, прочитав отчет доктора Джона Рэя о находках, обнаруженных в ходе поисков пропавшей экспедиции Франклина.

Если вы никогда не слышали об экспедиции Франклина, дорогой читатель далекого будущего, мне надлежит сказать лишь, что в 1845 году сэр Джон Франклин со ста двадцатью девятью людьми предпринял попытку исследования Арктики на двух кораблях Британского военно-морского флота – «Эребус» и «Террор». Они отплыли в мае 1845-го. Главной их задачей было пройти по Северо-Западному проходу, соединяющему Атлантический и Тихий океаны (Англия всегда мечтала о новых и более коротких торговых путях на Дальний Восток). Франклин, самый старший участник экспедиции, был опытным путешественником, и все с уверенностью рассчитывали на успех смелого предприятия. В последний раз «Эребус» и «Террор» видели в Баффиновом заливе в конце лета 1845-го. Через три или четыре года, в течение которых от Франклина и его людей не поступило ни единой весточки, даже командование Военно-морского флота забеспокоилось и снарядило несколько спасательных экспедиций. Но корабли так до сего дня и не найдены.

И парламент, и леди Франклин назначили огромное вознаграждение. Поисковые экспедиции – не только из Британии, но также из Америки и других стран – исходили Арктику вдоль и поперек в попытках найти Франклина и его людей или по крайней мере какие-нибудь свидетельства, дающие представление об участи, их постигшей. Леди Франклин твердо верила, что ее муж и команды обоих кораблей по-прежнему живы, и почти никто из правительства и флотского командования не решался переубеждать ее, даже когда большинство англичан оставили всякую надежду.

Доктор Джон Рэй, служащий торговой Компании Гудзонова залива, совершил сухопутную экспедицию в Северное Заполярье и на протяжении нескольких сезонов исследовал удаленные от материка острова (там нет ничего, кроме мерзлого гравия да бесконечных вьюг) и обширные пространства арктического ледового панциря, где бесследно сгинули «Эребус» и «Террор». В отличие от британских моряков и большинства других спасателей, Рэй жил в разных эскимосских племенах, овладел примитивными местными наречиями и в своем отчете процитировал показания многих аборигенов. Он привез из путешествия различные предметы – медные пуговицы, фуражки, столовые блюда с полустертым гербом сэра Джона, письменные инструменты, – принадлежавшие Франклину и прочим участникам экспедиции. Под конец Рэй обнаружил останки человеческих тел, как захороненных в мелких могилах, так и непогребенных, – в том числе два скелета, сидящих в корабельной шлюпке, установленной на санях.

Англию потрясли не только эти страшные доказательства гибели франклиновской экспедиции, но и представленные Рэем свидетельства эскимосов, из которых следовало, что Франклин и его люди не просто погибли, а еще и предавались каннибализму в последние дни своей жизни. Дикари рассказали Рэю, что не раз наталкивались на стоянки белых людей, где находили обглоданные человеческие кости, груды отрубленных конечностей и даже высокие сапоги с сохранившимися в них ступней и голенью.

Разумеется, леди Франклин пришла в ужас и решительно отказалась принимать на веру отчет Рэя (она даже снарядила на собственные средства очередной корабль, чтобы возобновить поиски мужа). Чарльза Диккенса тоже ужаснула – и чрезвычайно возбудила – мысль о каннибализме.

Он начал публиковать статьи о предполагаемой трагедии не только в своем журнале «Домашнее чтение», но и в других изданиях. На первых порах он просто выражал сомнения и заявлял, что доктор Рэй «поторопился с выводом, будто участники экспедиции поедали тела умерших товарищей». Он просмотрел «уйму книг», говорил Диккенс (хотя не уточнял, каких именно), и утвердился в своем мнении, что «бедным людям Франклина и в голову не могла прийти мысль о поедании своих умерших товарищей».

Когда все англичане начали либо верить в истинность представленного Рэем отчета (он потребовал-таки у правительства вознаграждение за неопровержимые доказательства факта гибели франклиновской экспедиции), либо забывать прискорбную историю, диккенсовские возражения приобрели яростный характер. В «Домашнем чтении» он обрушился с убийственной критикой на «дикарей» – так он называл всех людей с небелым цветом кожи, но в данном случае коварных, лживых, не заслуживающих доверия эскимосов, с которыми жил и общался Рэй. В наше время Диккенс считался крайним либералом, но почему-то никто не усомнился в его либерализме, когда он, выступая от лица английской нации, заявил: «…по нашему твердому убеждению, все дикари в глубине души трусливы, вероломны и жестоки». Такого просто быть не может, утверждал он, чтобы хоть один из людей сэра Джона Франклина «для продления своего существования прибег к столь чудовищной мере, как поедание тел погибших товарищей…»

В доказательство своей точки зрения наш друг привел чрезвычайно странный довод. Из всей просмотренной «уймы книг» он выбрал в качестве авторитетного источника «Сказки 1001 ночи» – одну из книг, оказавших на него самое сильное влияние в детстве, как он неоднократно говорил мне, – и в заключение статьи написал: «В обширном цикле „Сказок 1001 ночи“ только вампиры, чернокожие одноглазые великаны, громадные чудовища ужасной наружности и богомерзкие твари, украдкой выползающие на морской берег… прибегают к поеданию человеческой плоти, или каннибализму».

Вот вам и пожалуйста. Quod erat demonstrandum.[1]

В 1856 году борьба Диккенса против гипотезы о каннибализме среди благородной команды сэра Джона Франклина приняла новую форму – и я оказался непосредственно причастен к делу.

Во время нашего совместного пребывания во Франции (в таких поездках Диккенс неизменно называл меня «мой порочный друг», а наши прогулки по Парижу «опасными вылазками», хотя при всем своем интересе к ночной жизни города и молоденьким актрисам он никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения, в отличие от меня) Диккенс предложил мне написать пьесу для постановки в домашнем театре в Тэвисток-хаусе. Драму о пропавшей арктической экспедиции вроде франклиновской, воспевающую мужество и доблесть англичан. А также повествующую о любви и самопожертвовании.

– Почему бы вам самому не написать ее, Чарльз? – естественно, спросил я.

Он просто не может. Он начинает работу над «Крошкой Доррит», выступает с публичными чтениями, издает свой журнал… Нет, пьесу должен написать я. Диккенс предложил название «Замерзшая пучина», поскольку история будет не только о ледяной пустыне, но и о сокровенных глубинах человеческой души. Он пообещал помочь мне со сценарием и «подредактировать текст», из чего я тотчас заключил, что автором будет он, а я – просто механизмом для запечатления слов на бумаге.

Я согласился.

Мы начали работать над «Замерзшей пучиной» в Париже – вернее, это я начал работать, пока Диккенс бегал по званым обедам, банкетам и прочим светским мероприятиям. К концу жаркого лета 1856 года мы оба вернулись в Лондон, и я остановился в Тэвисток-хаусе. Наши привычки, писательские и человеческие, не всегда совпадали. Во Франции я засиживался в казино далеко за полночь, а Диккенс имел стойкое обыкновение завтракать между восемью и девятью. Мне не раз приходилось завтракать гусиным паштетом в одиночестве около полудня. И в Тэвисток-хаусе, и позже в Гэдсхилле Диккенс неизменно работал с девяти утра до двух-трех часов пополудни, и все до единого в доме, члены семьи и гости, тоже должны были заниматься какими-нибудь делами в течение этого времени. Я часто наблюдал, как дочери Диккенса или Джорджина притворяются, будто вычитывают корректурные оттиски, пока писатель сидит в своем кабинете за закрытой дверью. Тогда (еще до появления второго Уилки Коллинза, исполненного решимости занять мое место за письменным столом) я предпочитал работать по ночам, а потому мне приходилось искать убежище в библиотеке, где я мог выкурить сигару и соснуть днем. Нередко Диккенс неожиданно выходил из своего кабинета, вытаскивал меня из моего укрытия и заставлял вернуться к работе.

Моя работа – наша работа – над драмой продолжалась всю осень. По моей задумке главный герой, Ричард Уордор (играть его предстояло Диккенсу, разумеется), должен был сочетать в себе черты неукротимого сэра Джона Франклина и его заместителя, довольно заурядного ирландца по имени Френсис Крозье. Я намеревался вывести Уордора пожилым мужчиной, не очень компетентным (в конце концов, все участники франклиновской экспедиции погибли) и слегка помешанным. Возможно даже, до известной степени персонажем отрицательным.

Диккенс полностью отверг мой замысел и превратил Ричарда Уордора в молодого человека, обладающего ясным, острым умом, сложным характером и вспыльчивым нравом, но готового (как показывается в конце пьесы) на жертвенный подвиг. «Всю жизнь искавший истинную любовь, но так и не нашедший», – среди всего прочего писал Диккенс в пространных заметках по поводу образа главного героя. Он сочинил множество монологов Уордора, но не показывал их мне вплоть до последних наших репетиций (да, я играл одну из главных ролей в этом любительском спектакле). Во время визитов в Тэвисток-хаус я часто видел, как Диккенс отправляется на свою двадцатимильную прогулку по окрестным полям или возвращается с нее, зычным голосом репетируя монологи Уордора собственного сочинения: «Юная девушка с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность, и чистым мелодичным голосом. Юная, любящая и милосердная. Я храню сей образ в памяти, хотя все прочие воспоминания померкли. Я буду бесприютно странствовать по свету, не ведая сна и покоя, покуда не найду ее!»

Задним числом легко понять искренность и глубину чувств, владевших Диккенсом в тот год, когда его супружеская жизнь близилась к концу (причем по его воле). Писатель всю жизнь ждал и искал такую вот юную особу с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность, и чистым мелодичным голосом. Для Диккенса мир грез всегда был более реальным, чем повседневная действительность, и он с самой юности рисовал в своем воображении эту непорочную, заботливую, молодую, красивую (и милосердную) женщину.

Премьера моей пьесы состоялась в Тэвисток-хаусе 6 января 1857 года – в канун Крещения, по случаю которого Диккенс всегда устраивал какие-нибудь особые мероприятия, и в день рождения его сына Чарли. Писатель не пожалел трудов, чтобы приблизить любительскую постановку к профессиональному уровню: приказал плотникам переоборудовать классную комнату в театральный зал, способный вместить свыше пятидесяти зрителей, распорядился снести имевшуюся там маленькую сцену и построить полноразмерную в широком эркере; заказал музыку к спектаклю и нанял оркестр; пригласил профессиональных оформителей, чтобы они спроектировали и изготовили сложные декорации; потратил целое состояние на костюмы (позже он хвастался, что мы, «полярные путешественники» из постановки, запросто могли бы отправиться из Лондона прямиком на Северный полюс в нашем настоящем арктическом обмундировании); самолично проследил за установкой осветительных приборов и изобрел затейливые световые эффекты для воспроизведения причудливой атмосферы полярных дней, сумерек и ночей.

Сам Диккенс привнес странную, напряженную, сдержанную, но невероятно мощную страстность в эту сугубо мелодраматическую роль. Писатель заранее предупредил, что в сцене, когда несколько из нас пытаются удержать «Уордора», убегающего за кулисы в приступе душевной муки, он «намерен драться по-настоящему» и нам придется напрячь все силы, чтобы остановить его. Как оказалось, он еще мягко выразился. Несколько актеров наполучали синяков и шишек еще в ходе репетиций. Сын Диккенса Чарли позже писал моему брату: «В какой-то момент он увлекался до такой степени, что нам действительно приходилось драться, точно профессиональным боксерам. Что же касается до меня, то я, будучи предводителем группы нападавших, неизменно оказывался в самой гуще потасовки и два или три раза был избит до синяков еще до премьеры».

Перед первым показом спектакля наш общий друг Джон Форстер прочитал пролог, который Диккенс написал в последний момент, по своему обыкновению пытаясь растолковать всем, что он сравнивает сокрытые глубины человеческой души с ужасной замерзшей пучиной Арктики:

- …чтоб заключенную в нас бездну,

- Закованную в панцирь ледяной,

- Исследовать пытливою рукой

- И к полюсу души найти проход,

- Тьму разгоняя, растопляя лед, —

- Познать, прозрев бездонные глубины,

- В нас скрытую «Замерзшую пучину».

По прибытии поезда в Лондон я отправился на Чаринг-Кросс не сразу.

Жизнь мне издавна отравляла – отравляет ныне и будет отравлять до скончания моих дней – ревматоидная подагра. Иногда она обостряется в ноге. Чаще перемещается в голову и гнездится, подобно раскаленному железному штырю, за правым глазом. Я справляюсь с постоянной болью (а она действительно не проходит ни на минуту) благодаря силе характера. И еще с помощью опиума в форме лауданума.

В тот день, прежде чем выполнить поручение Диккенса, я взял на вокзале кеб – идти пешком я уже не мог – и доехал до аптекарской лавки, расположенной рядом с моим домом. Аптекарь там (как и многие другие его коллеги в Лондоне и других городах) знал о моей беспрестанной борьбе с физическими страданиями и продавал мне болеутоляющее средство в количествах, какие обычно предназначаются для практикующих врачей, то есть бутылями.

Осмелюсь предположить, дорогой читатель, что в ваше время лауданум по-прежнему используется – если только медицина не изобрела широкодоступный препарат, действующий еще эффективнее. Но на случай, если я ошибаюсь, позвольте мне сказать несколько слов об этом лекарстве.

Лауданумом называется спиртовая настойка опиума. На первых порах болезни я – по совету моего врача и друга Фрэнка Берда – просто разводил четыре капли опиума в половине или целом бокале красного вина. Потом доза увеличилась до восьми капель. Потом я начал принимать по восемь-десять капель опиума с вином два раза в день. В конце концов я обнаружил, что готовый препарат под названием лауданум, состоящий из равных частей опиума и спирта, утоляет невыносимую боль гораздо эффективнее. В последние месяцы у меня выработалась привычка – видимо, пожизненная – пить неразбавленный лауданум из стакана или прямо из бутылки. Признаться, когда однажды я у себя дома осушил целый стакан лекарства в присутствии знаменитого хирурга сэра Уильяма Фергюссона – не сомневаясь, что уж он-то всяко поймет необходимость подобной меры, – почтенный доктор потрясенно воскликнул, что такого количества лауданума хватило бы, чтобы убить всех сидящих за столом. (Тогда в гостях у меня находились восемь мужчин и одна женщина.) После того случая я стал скрывать, в каких дозах принимаю препарат, хотя никогда не утаивал, что употребляю спасительный наркотик.

Прошу вас понять, дорогой читатель моего посмертного будущего: в нынешнее время лауданум принимают все. Или почти все. Мой отец, не доверявший никаким медикаментам, в последние дни своей жизни поглощал в огромных количествах микстуру Бэттли, представляющую собой крепкую настойку опиума. (А я уверен, что мои подагрические боли по меньшей мере столь же нестерпимы, как предсмертные муки, которые он испытывал.) Я помню, как поэт Кольридж, близкий друг моих родителей, слезно жаловался на свое болезненное пристрастие к опиуму, и помню, как моя мать предостерегала его против злоупотребления наркотиком. Но я также всегда напоминал нескольким своим друзьям, бестактно порицавшим мою зависимость от спасительного лекарства, что сэр Вальтер Скотт принимал лауданум в изрядных дозах, когда писал «Ламмермурскую невесту», а такие наши с Диккенсом современники, как наш добрый приятель Бульвер-Литтон и Де Куинси, употребляли препарат в гораздо больших количествах, нежели я.

Зная, что Кэролайн и ее дочери Хэрриет сейчас нет в городе, я из аптеки заехал к себе домой (в один из двух своих лондонских особняков, расположенный по адресу Мелкомб-плейс, девять, Дорсет-Сквер) и там спрятал под замок новую бутыль лауданума, предварительно выпив два полных стакана.

Через несколько минут я снова стал самим собой – в той мере, в какой можно стать самим собой, когда подагрическая боль все еще стучит в окна и скребется в двери твоей телесной оболочки. Во всяком случае, после приема опиата боль несколько утихла и ко мне вернулась ясность мысли.

Я взял наемный экипаж и поехал на Чаринг-Кросс.

«Замерзшая пучина» имела огромный успех.

Действие первого акта происходит в Девоне, где прелестная Клара Бернем (ее играла самая привлекательная из дочерей Диккенса, Мейми) терзается страхом за своего удалого жениха Фрэнка Олдерсли (чью роль исполнял я, тогда только-только отпустивший бороду, которую ношу и поныне). Олдерсли покинул Англию в составе полярной экспедиции, посланной, как и реальная экспедиция сэра Джона Франклина, на поиски Северо-Западного морского пути, и оба корабля – «Уондерер» и «Си-Мью» – исчезли свыше двух лет назад. Клара знает, что начальником экспедиции является капитан Ричард Уордор, чье предложение о браке она отвергла. Уордор не знает личности соперника, снискавшего любовь Клары после него, но поклялся убить его при первой же встрече. Мой персонаж, Фрэнк Олдерсли, в свою очередь даже не догадывается о любви Ричарда Уордора к своей невесте.

Клара понимает, что два корабля почти наверняка затерты льдами где-то в Арктике, и содрогается до глубины души при мысли, что два влюбленных в нее мужчины могут случайно узнать о своем соперничестве. Таким образом, бедная Клара не только мучается тревогой за возлюбленного, который может пострадать от лютого арктического холода, свирепых белых медведей и жестоких дикарей, но также изнывает от ужаса, представляя, что может сделать Ричард Уордор с ее дорогим Фрэнком, коли узнает правду.

Кларе отнюдь не становится легче, когда ее няня Эстер, обладающая даром ясновидения, рассказывает о своем кровавом видении в час багрового девонского заката. (Как я упомянул выше, Диккенс не пожалел трудов, чтобы создать в своем маленьком домашнем театре в Тэвисток-хаусе световые эффекты, реалистично воспроизводящие природное освещение в любое время суток.)

«Я вижу ягненка в когтях у льва… – сдавленным голосом говорит няня Эстер в ясновидческом трансе. – Твой пригожий голубок остался один на один с хищным ястребом… я вижу, как ты и все вокруг горько плачут… Кровь! Я вижу пятно на твоем платье… О дитя мое, дитя мое… то пятно крови!»

Молодого человека звали Эдмонд Диккенсон.

Диккенс сказал, что снял для него комнату в отеле «Чаринг-Кросс», но на самом деле это оказались просторные апартаменты. Пожилая и не очень привлекательная сиделка, дежурившая в гостиной, провела меня к пострадавшему.

Диккенс столь подробно рассказывал об усилиях, потребовавшихся для извлечения мистера Диккенсона из-под груды обломков, и столь красочно описывал окровавленные, изодранные одежды несчастного, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, что я ожидал увидеть на кровати сплошь обмотанный бинтами полутруп с заключенными в гипсовые лубки и подвешенными на растяжках конечностями. Но молодой Диккенсон, облаченный в пижаму и халат, сидел в постели с книгой, когда я вошел. На комоде и ночных столиках стояли цветы в вазах, в том числе букет алых гераней, вызвавший у меня слабое подобие панического чувства, испытанного мной во дворе Гэдсхилл-плейс.

Диккенсон оказался круглолицым, розовощеким молодым человеком лет двадцати, с жидкими рыжеватыми волосами, уже редеющими над розовым лбом, с голубыми глазами и изящно вырезанными ушами, похожими на крохотные морские раковины.

Я представился, объяснил, что мистер Диккенс прислал меня справиться о самочувствии пострадавшего, и премного изумился, когда Диккенсон с энтузиазмом выпалил:

– О мистер Коллинз! Визит столь знаменитого писателя – великая честь для меня! Мне очень понравилась ваша «Женщина в белом», печатавшаяся выпусками в «Домашнем чтении» сразу после «Повести о двух городах» мистера Диккенса!

– Благодарю вас, сэр, – промолвил я, чуть не зардевшись от комплимента; действительно, «Женщина в белом» пользовалась огромным успехом и обеспечила более высокие продажи журнала, чем большинство романов Диккенса. – Приятно слышать, что скромные плоды моих трудов пришлись вам по душе, – добавил я.

– О да, роман превосходный, – сказал молодой Диккенсон. – Вам очень повезло иметь такого наставника и редактора, как мистер Диккенс.

Я уставился на него с каменным лицом, но мое холодное молчание осталось незамеченным, ибо Диккенсон возбужденно заговорил о Стейплхерстской катастрофе, кошмарных последствиях крушения и о невероятном мужестве и великодушии Чарльза Диккенса.

– Уверен, я не сидел бы сейчас здесь перед вами, если бы мистер Диккенс не нашел меня под грудой обломков, – я висел вниз головой и едва дышал, мистер Коллинз! И он ни на шаг не отходил от меня, покуда не призвал на помощь кондукторов, дабы извлечь меня из вагона, и не проследил за тем, чтобы они отнесли меня к железнодорожному полотну, где раненых готовили к эвакуации. Мистер Диккенс неотступно находился рядом со мной в санитарном поезде, а по прибытии в Лондон – как вы сами видите! – настоял на том, чтобы поселить меня в этом прекрасном номере и приставить ко мне сиделок до полного моего выздоровления.

– Вы серьезно пострадали? – осведомился я совершенно бесстрастным тоном.

– О нет, ничуть! Отделался синяками да шишками – спина, грудь, ноги и левая рука сплошь черные. Я три дня не вставал, но сегодня сиделка помогла мне дойти до туалета и обратно, каковой поход оказался мне вполне по силам!

– Я очень рад, – промолвил я.

– Я собираюсь отправиться домой завтра, – продолжал трещать юноша. – Я никогда не смогу отблагодарить мистера Диккенса за великодушие. Он поистине спас мне жизнь! И он пригласил меня к себе в Гэдсхилл на Новый год!

На дворе стояло двенадцатое июня.

– Замечательно, – сказал я. – Уверен, Чарльз высоко ценит жизнь, в спасении которой участвовал. Так, значит, вы собираетесь домой завтра, мистер Диккенсон. Можно ли поинтересоваться, где вы живете?

Диккенсон снова затараторил. Он круглый сирота (особо любимый Чарльзом Диккенсом человеческий тип, если судить по «Оливеру Твисту», «Дэвиду Копперфилду» или «Холодному дому»), но еще в детстве унаследовал состояние через замысловатые хитросплетения родственно-наследственных связей и был поручен заботам пожилого опекуна, по сей день проживающего в чудесном нортгемптонширском поместье, которое вполне могло бы послужить прототипом Чесни-Уолда.[2] В настоящее время, однако, молодой Диккенсон предпочитает жить в скромных наемных комнатах в Лондоне, один. Он почти (или вовсе) ни с кем не водит знакомства, учится игре на разных музыкальных инструментах, не имея намерения заниматься музыкой всерьез, и осваивает разные профессии, не собираясь применять на практике приобретенные навыки. Дохода с капитала вполне хватает на еду, книги, походы в театр и поездки к морю – он живет в свое удовольствие.

Мы поговорили о театре и литературе. Выяснилось, что молодой мистер Диккенсон – подписчик не только нынешнего диккенсовского журнала «Круглый год», но и предыдущего, «Домашнее чтение», – читал мой рассказ «Странная кровать» и остался от него в восторге.

– Господи! – воскликнул я. – Да ведь он печатался почти пятнадцать лет назад! Вам тогда было, наверное, лет пять, не больше!

Молодой Диккенсон покраснел: сначала у него загорелись маленькие раковиноподобные уши, потом зарделись щеки, а потом румянец, подобно розовому плющу, поднялся по вискам и разлился по широкому бледному лбу, расползшись даже под редкими соломенными волосами.

– На самом деле семь, сэр, – сказал сирота. – Но мой опекун, мистер Уотсон – либерально настроенный член парламента, – держал в своей библиотеке переплетенные подшивки «Панча» и журналов вроде «Домашнего чтения». Моя любовь к литературе зародилась и окрепла именно там.

– Вот как, – сказал я. – Очень интересно.

Пятнадцать лет назад мое поступление на должность сотрудника «Домашнего чтения» означало для меня просто-напросто дополнительные пять фунтов в неделю. Но для этого сироты оно, похоже, имело огромное значение. Он чуть ли не наизусть знал мою книгу «Под покровом тьмы» и почтительно изумился, когда я сказал, что почти все рассказы из сборника основаны на дневниковых записях моей матери и литературно обработанной рукописи, где она вспоминает о своем браке со знаменитым художником.

По ходу разговора выяснилось, что тринадцатилетний Эдмонд Диккенсон ездил со своим опекуном в Манчестер, чтобы увидеть спектакль «Замерзшая пучина», дававшийся в огромном зале Фри-Трейд-Холла 21 августа 1857 года.

Действие второго акта «Замерзшей пучины» происходит в Арктике, где Уордор (Диккенс) обсуждает со своим заместителем, капитан-лейтенантом Крейфордом, скудные шансы на выживание в условиях голода и холода.

«Никогда не идите на поводу у желудка, и в конечном счете ваш желудок полностью подчинится вам», – говорит бывалый путешественник Крейфорду. Такая сильная воля, не признающая над собой ничьей власти, присуща не только персонажу, созданному пером Диккенса, но и самому писателю.

Далее Уордор объясняет, что любит арктическую пустыню именно потому, что «здесь нет женщин». В этом же акте он восклицает: «Я готов принять любые обстоятельства, воздвигающие крепостные валы лишений, опасностей и тяжкого труда между мной и моим душевным страданием… Тяжкий труд, Крейфорд, вот истинный эликсир жизни!» И под конец говорит: «…поистине несчастным мужчину может сделать только женщина».

«Замерзшая пучина» считалась моей пьесой – на театральной афише я значился в качестве автора (а равно исполнителя одной из ролей). Но почти все монологи Уордора были написаны или переписаны Чарльзом Диккенсом.

Мысли и чувства, в них выраженные, нисколько не походили на мысли и чувства человека, счастливого в браке.

В конце второго акта двое участников экспедиции отправляются в поход по ледовой пустоши в поисках последнего шанса на спасение затертых льдами кораблей. Они должны преодолеть тысячу миль замерзшей пучины. Этими двоими являются, само собой, Ричард Уордор и его удачливый соперник в любви Фрэнк Олдерсли. (Кажется, я уже упоминал, что мы с Диккенсом оба отпустили бороду для роли.) Второй акт заканчивается сценой, где Уордор узнает, что раненый, изнуренный голодом, еле живой от слабости Олдерсли и есть злейший его враг, которого он поклялся убить при первой же встрече.

– Вы, случайно, не видели на месте крушения некоего господина по имени Друд? – спросил я Эдмонда Диккенсона, когда молодой болван наконец умолк.

– Друд, сэр? Честно говоря, не припоминаю. Мне помогало очень много людей, и я никого из них не знаю по имени – за исключением нашего замечательного мистера Диккенса.

– Похоже, этот господин обладает весьма незаурядной наружностью.

Я перечислил особые приметы, упомянутые Диккенсом при описании Призрачного Месмериста: черный шелковый плащ и цилиндр, беспалые руки, безвекие глаза, гротескно короткий нос, мертвенная бледность, лысина, обрамленная бахромой сивых волос, жутковатый пристальный взгляд, странная скользящая походка, речь с присвистом и иностранный акцент.

– О боже, нет! – воскликнул молодой Диккенсон. – Такого человека я бы точно запомнил. – Потом взгляд его словно обратился вовнутрь – похожее выражение я несколько раз замечал на лице Диккенса в ходе нашей недавней беседы в темном кабинете. – Даже несмотря на кошмарные зрелища и дикие звуки, окружавшие меня со всех сторон в тот день, – тихо добавил он.

– Да, безусловно, – промолвил я, подавляя желание сочувственно похлопать по одеялу, накрывающему черную от синяков ногу. – Значит, вы не видели никакого мистера Друда и не слышали, чтобы кто-нибудь говорил о нем… скажем, в санитарном поезде?

– Насколько я помню – нет, мистер Коллинз, – сказал молодой человек. – А что, мистеру Диккенсу непременно нужно найти этого господина? Я бы сделал для мистера Диккенса все, что в моих силах, когда бы мог.

– Нисколько в этом не сомневаюсь, мистер Диккенсон. – На сей раз я все-таки похлопал по колену, накрытому одеялом. – Мистер Диккенс поручил мне поинтересоваться, может ли он быть еще чем-нибудь полезен вам? – Я взглянул на часы. – Нет ли у вас просьб и пожеланий, удовлетворить которые могли бы сиделки или наш общий друг?

– Ровным счетом никаких, – сказал Диккенсон. – Завтра я уже достаточно оправлюсь, чтобы покинуть гостиницу и снова зажить самостоятельно. Я держу кошку, знаете ли. – Он тихо рассмеялся. – Вернее, это она держит меня. Хотя, как свойственно многим представителям кошачьего племени, она приходит и уходит когда пожелает, сама добывает пропитание и, уж конечно, не претерпела никаких неудобств из-за моего отсутствия. – Лицо юноши опять приобрело отстраненное выражение, словно перед его мысленным взором всплыли образы погибших и умирающих жертв Стейплхерстской катастрофы. – На самом деле Киса не претерпела бы никаких неудобств, умри я три дня назад. Никто не опечалился бы по поводу моей кончины.

– А ваш опекун? – мягко спросил я, желая предотвратить у собеседника приступ жалости к себе.

Диккенсон весело рассмеялся:

– Мой нынешний опекун – известный юрист, в прошлом водивший знакомство с моим дедом, – оплакивал бы мою смерть, мистер Коллинз, но наши отношения носят скорее деловой характер. Киса – единственный мой друг в Лондоне. Да и во всем мире.

Я коротко кивнул:

– Я проведаю вас утром, мистер Диккенсон.

– О, в этом нет необходимости…

– Наш общий друг Чарльз Диккенс считает иначе, – быстро сказал я. – Возможно, коли здоровье ему позволит, он самолично навестит вас завтра и справится о вашем самочувствии.

Диккенсон снова покраснел. Румянец смущения не портил юношу, хотя и придавал ему еще более безвольный и глуповатый вид сейчас, в свете предвечернего июньского солнца, пробивавшемся сквозь гостиничные портьеры. Взяв свою трость и кивнув на прощанье, я покинул молодого Эдмонда Диккенсона, прошагал через гостиную мимо безмолвной сиделки и вышел прочь.

В начале третьего акта «Замерзшей пучины» Клара Бернем отправляется на Ньюфаундленд в надежде узнать что-нибудь о пропавшей экспедиции (так же поступила леди Франклин, отплывшая со своей племянницей Софией на наемном корабле на Крайний Север в поисках своего мужа, сэра Франклина). В ледяную пещеру на диком берегу острова, шатаясь, входит истощенный, обессиленный человек, пришедший со стороны замерзшего океана. Клара узнает Уордора и истерически обвиняет его в том, что он убил (а может, и съел, думают зрители) ее жениха Фрэнка Олдерсли. Уордор (Диккенс) выбегает из пещеры и возвращается, таща на руках живого Олдерсли (меня, в изодранных одеждах, едва прикрывающих наготу). «В долгом пути по занесенным снегом ледовым полям, – задыхаясь, говорит Уордор, – не раз я испытывал искушение оставить Олдерсли умирать».

После этих слов Диккенс – Ричард Уордор – валится с ног, ибо смертельная усталость, голод и невероятное напряжение сил, потребовавшееся от него для спасения соперника, наконец делают свое дело. Уордор с трудом выговаривает: «Сестра моя, Клара!.. Поцелуй меня, сестра, поцелуй меня напоследок!» Потом он испускает дух на руках у Клары, которая запечатлевает поцелуй на щеке умирающего, орошая слезами его лицо.

На генеральной репетиции меня чуть не вырвало прямо на сцене. А после каждого из четырех представлений «Замерзшей пучины», данных в Тэвисток-хаусе, я просыпался ночью в слезах и слышал свой шепот: «Это ужасно». Вы вольны понимать это, как вам угодно, дорогой читатель.

Актерская игра Диккенса была мощной и… странной. Уильям Мейкпис Теккерей, посетивший премьеру спектакля, позже отозвался о Диккенсе следующим образом: «Если бы сейчас Чарльз пошел на профессиональную сцену, он зарабатывал бы по двадцать тысяч фунтов в год».

В 1857 году это было огромным преувеличением, но к моменту Стейплхерстской катастрофы Диккенс почти столько и зарабатывал «актерством», выступая с публичными чтениями в Соединенных Штатах и Англии.

На всех четырех представлениях «Замерзшей пучины» в Тэвисток-хаусе зрители рыдали как дети. Репортеры, приглашенные Диккенсом на премьерные показы, открыто признавали, что остались под глубоким впечатлением от игры Диккенса, поражавшего своей полной погруженностью в роль Ричарда Уордора. Все до единого отмечали напряженную страстность моего друга – своего рода темную энергию, потоки которой заполняли зал и затягивали зрителей в вихревую воронку.

После четвертого, и последнего, представления «Замерзшей пучины» Диккенс впал в угнетенное состояние. Он писал мне о «печальных звуках», доносящихся из классной залы, где рабочие «крушат и ломают» театральную сцену.

Диккенса настойчиво просили продолжить показ спектакля по моей драме, многие сулили изрядную прибыль. Пошли слухи (оказавшиеся достоверными), что «Замерзшую пучину» желает увидеть сама королева. Но он отверг все подобные предложения. Никто из нас, участников любительской постановки, не хотел выступать за деньги. Но в июне 1857 года – рокового года, когда семейная жизнь Диккенса бесповоротно изменилась, – писателя глубоко потрясло известие о смерти нашего общего друга Дугласа Джеролда.

Диккенс рассказывал мне, что всего за несколько дней до прискорбного события ему приснилось, будто он читает рукопись Джеролда, предназначенную для публикации, но не понимает смысла слов. Этот кошмар преследует любого писателя – внезапное обессмысливание языка, питающего и кормящего нас, – но Диккенса сильно поразило, что он увидел жуткий сон именно тогда, когда Джеролд лежал на смертном одре (о чем никто из нас не знал).

Зная, что семья Джеролда останется в крайне стесненных обстоятельствах (Джеролд являлся гораздо более решительным сторонником реформ, чем когда-либо будет Диккенс при всех своих героических позах), Диккенс предложил устроить ряд благотворительных мероприятий: Т. П. Кук возобновляет постановку двух пьес Джеролда, «Черноглазая Сьюзен» и «День внесения арендной платы», Теккерей и Рассел выступают с лекциями, а сам Диккенс проводит дневные и вечерние публичные чтения. Ну и разумеется, мы снова играем «Замерзшую пучину».

Диккенс поставил цель собрать две тысячи фунтов для семьи Джеролда.

Мы арендовали картинную галерею на Риджент-стрит, чтобы дать там ряд представлений. Королева, всегда избегавшая посещать благотворительные мероприятия в пользу частных лиц, не только поддержала наши усилия, но также письменно сообщила о своем страстном желании увидеть «Замерзшую пучину» и предложила мистеру Диккенсу выбрать в Букингемском дворце любой зал, где можно устроить закрытый спектакль для ее величества и ее гостей.

Диккенс ответил отказом, объяснив свою позицию достаточно убедительно: его дочери, занятые в постановке, еще не были представлены при дворе, он не хочет, чтобы они впервые появились перед королевой в качестве актрис. Он предложил ее величеству прийти на закрытый показ спектакля в картинную галерею за неделю до сбора пожертвований и привести с собой своих гостей. Столкнувшись с железной волей Неподражаемого, королева согласилась.

Мы играли перед ней 4 июля 1857 года. В числе гостей ее величества присутствовали принц Альберт, король Бельгии и принц Прусский. В честь последнего Диккенс приказал украсить вестибюль и лестницы цветами. Признаюсь, иные из нас опасались, что царственные особы будут реагировать на происходящее на сцене не так бурно, как публика, собиравшаяся в Тэвисток-хаусе зимой, но Диккенс заверил нас, что королева и ее гости будут смеяться в смешных местах, плакать в местах печальных и сморкаться ровно в таких моментах пьесы, когда это делали наши зрители попроще. И добавил, что во время водевиля «Дядюшка Джон», который пойдет после «Замерзшей пучины», многие царственные лица будут ржать как лошади. Как обычно, он оказался прав во всех отношениях.

После представления восхищенная королева пригласила Диккенса подойти к ней и принять изъявления благодарности.

Он отклонил приглашение.

На сей раз он объяснил свой отказ следующим образом: «Я не могу себе позволить предстать перед ее величеством усталым, разгоряченным, с гримом на лице».

Разумеется, на самом деле Диккенс не пожелал подойти к ее величеству вовсе не потому, что не успел смыть жирный грим. Просто в тот момент он еще оставался в костюме заглавного героя нашего романтического водевиля «Дядюшка Джон»: в мешковатом халате, нелепом парике и с красным накладным носом. Чарльз Диккенс, один из самых гордых и самодовольных людей на свете, ни за что не согласился бы появиться перед королевой Викторией в таком шутовском обличье.

И снова королева любезно уступила воле писателя.

Мы дали еще два представления «Замерзшей пучины» в картинной галерее, но, хотя драма снова вызвала безумное восхищение и самые восторженные отзывы у всех зрителей, а сборы от нее составили львиную долю средств, поступивших в фонд помощи семье Джеролда, двух тысяч фунтов у нас так и не набралось.

Джон Дин, директор манчестерской художественной галереи, уже давно настойчиво уговаривал Диккенса сыграть «Замерзшую пучину» во Фри-Трейд-Холле. Не желая удовольствоваться суммой меньше обещанных Джеролдам двух тысяч фунтов, наш писатель безотлагательно отправился в Манчестер, чтобы выступить там с публичными чтениями «Рождественской песни» и осмотреть концертный зал, свободно вмещавший две тысячи человек.

Он сразу решил, что лучшего места для показа спектакля не найти, но зал слишком велик для скудных актерских способностей его дочерей и свояченицы Джорджины, исполнявших главные роли. (Чарльзу Диккенсу ни на миг не пришло в голову, что он может не соответствовать требованиям, предъявляемым актеру, выступающему в столь огромном зале перед столь многочисленной публикой. Он по опыту знал, что в состоянии подчинить своему магнетическому влиянию трех-, четырехтысячную толпу.)