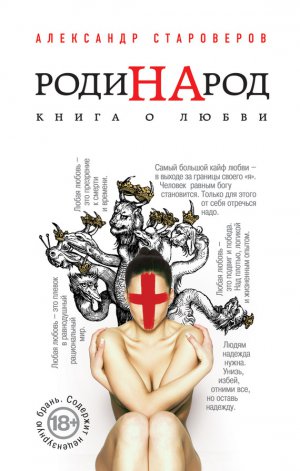

РодиНАрод. Книга о любви Староверов Александр

– Да-вай-й-й-й… – всхлипнула я.

– Ну, вот и отлично. Коля, скажи мне, перед лицом наших товарищей скажи. Ты лапал мою невесту?

– Да ты чего, Игорек, охренел? – возмутился Коля. – Как я мог? Она же невеста твоя. Нервная она у тебя. Показалось ей.

– Не врите, – заорала я, – все видели! Зачем вы врете?! Скажите ему, вы же видели, скажите…

Гости молчали, недоуменно кривили тонкие губы и отводили глаза.

– Вы видели? – после паузы похоронным голосом спросил их Игорь.

– Нет, нет, нет, – зашелестели парни. – Да разве мы бы допустили, если бы видели. Нет… нет… не видели…

Мне стало очень стыдно, я почувствовала себя сумасшедшей. Может, и правда мне показалось? Господи, ужас-то какой!

– Простите, извините, наверное, я неправильно поняла… – залепетала жалко, покрываясь бордовыми пятнами.

Игорь больно схватил меня за плечи и дернул к себе. Его лицо застыло, превратилось в светлый, белый почти гранит. Он отчетливым громким шепотом, почти не разжимая губ, прошипел:

– Что ж ты, сука, делаешь? Ты с товарищами меня поссорить хочешь? С боевыми товарищами? Ты, тварь, опозорить меня решила, да?

– Но я… но мне… показалось… Прости мня.

– Раком, сука! – рявкнул Игорь. – Быстро встала раком!

За два года он хорошо меня выдрессировал. Как собаку Павлова. Ослушаться его было немыслимо. «Ну, вот сейчас унизит меня и успокоится, – уговаривала я себя. – Тем более я и вправду виновата. Подставила его перед друзьями». Медленно, очень медленно я нагнулась и опустила голову в пол.

– Голову, тварь, подними! Посмотри в глаза моим товарищам.

Я подняла голову.

– А теперь, задрала платье и спустила трусы. Быстро, я сказал!

Остатки человеческого достоинства булькнули где-то глубоко внутри. Я замотала головой и тихо произнесла:

– Нет, нет, ты что, так нельзя. Нет.

Позы не изменила. Привычка слушаться своего властелина сковала тело. Сильно, до полуобморока, заныла спина. Пальцы похолодели и начали неметь.

– Молчать, тварь! – как Гитлер, срываясь на фальцет, закричал Игорь. Потом снизил тон и более спокойно, даже проникновенно продолжил: – Ты обидела моих друзей. Понимаешь? Ты должна искупить, загладить. Сделай это, и мы все забудем. Они никому не скажут, они настоящие офицеры…

– Нет, нет, нельзя, – в ужасе шептала я.

– А если нет, то не будет никакой свадьбы. Я не смогу, я просто не смогу на тебе жениться. Сделай, Пулечка, ради нас сделай. Мы будем с тобой долго жить, у нас детки родятся. Двое, девочка и мальчик…

– Нет, нет, неправильно, – бормотала я, зажмурив глаза.

Я просила бога, Карла Маркса, Партию, пол из линолеума, я всех просила, чтобы он остановился. Я надеялась. Я очень надеялась. Очень…

– Трусы сняла, сука! – после увещеваний снова рявкнул Игорь иударил меня ремнем по попе. – Быстро! Кому я сказал, быстро!

Удар ремня сломал меня, как будто я не человек, а хрупкая детская игрушка из тонкой пластмассы. Торопясь и путаясь в оборках длинной юбки, я задрала платье и суетливо стянула трусы. Но я надеялась, даже с голой задницей надеялась, что он остановится. Потреплет мои волосы, прикроет голую попу, скажет: «Шутка, шутка это была, а ты и поверила, дуреха. – И даже когда он вонзался в меня, я надеялась. – Шутка, шутка, розыгрыш…»

– Музыку включите погромче, – сказал Игорь.

Он приладил меня к себе, как мастеровитый столяр громоздкий верстак. Крякнул удовлетворенно и начал РАБОТАТЬ. Туда-сюда, туда-сюда. Скупые, точно рассчитанные движения знатока своего дела. Заиграла музыка. Невероятно красивая песня на невероятно красивом французском языке оплакивала мою невероятно глупую и убогую жизнь. Tombe, будь оно все проклято, la neige…

Голубчик, я хотела честности, я получила ее сполна. Честность была передо мной, кривила тонкогубые рты и смотрела равнодушными белесыми глазами. Честность стояла позади и натягивала меня на свой честный осиновый кол. Tombe la neige, голубчик… Это было так честно. Меня, родившуюся в тюрьме, дочь замученных родителей, убогую сироту, обманом пробравшуюся в счастливую московскую жизнь, трахали, распинали и унижали семь бравых молодцов из ЧК. Белоснежка и семь гномов, русский холодный вариант. И Tombe la neige, голубчик. Все по-честному, они трахали мою мать, они трахали меня, они и мою дочь трахать будут. Голубчик, есть те, кто трахает, а есть те, кого. Я из вторых, я тогда поняла это очень четко и поклялась, что никогда, никогда, вы слышите, голубчик, никогда не будет у меня детей. Tombe la neige, все по-честному. Просто падает снег и вплющивает непокрытые темечки людей в мерзлую, злую землю. Просто падает снег, и все по-честному…

Я стояла раком, уперевшись руками в стол. Передо мной в полуметре сидели гэбэшные молодцы и внимательно, словно подопытное животное, на котором ставят важный эксперимент, рассматривали меня. Некоторые курили, другие негромко обменивались мнениями.

– Хороша девка…

– Холодновата что-то.

– Ничего, сейчас раскочегарится…

– Две минуты, спорим, что две минуты, потом поплывет.

– Спорим, засекаем.

– Надо ей дойки вытащить, у нее красивые дойки.

– Если помацать сиськи, быстрее будет…

Один из молодцов протянул ко мне руку, разорвал красивое дорогое платье и схватил грудь. Начал крутить соски, словно отверткой шуруп завинчивал. Без эмоций, голая техника. Крутил и заглядывал в глаза. Поплыла, не поплыла? Меня перемкнуло. Не от его механических движений, конечно. От другого. «Я же им совсем не нужна, – подумала я. – Совсем, совсем. Я для них инструмент просто, как отмычка или молоток. Сиськи и жопа на месте, и хорошо. Я и Игорю не нужна. А ведь я его люблю. Он мой властелин и повелитель, и он так спокойно, так равнодушно поделился мною. Потому что у меня есть сиськи и жопа. И они на месте. Я им не нужна, а сиськи и жопа пригодятся. Сиськи и жопа, вот мой смысл, вот мое предназначение. Боже мой, это же омут, самый глубокий и сладкий омут, в который я еще не ныряла. Но надо, надо нырнуть, там, может, дальше еще один, и еще… Как хорошо, как сладко и правильно, наконец я нашла свое место…»

– А что я говорил, потекла?

– Меньше двух минут, товарищи, я выиграл…

– Молодец, Игорь, хорошую шалаву подогнал…

– Однако пора и приступать, девка вон вся красная.

– Того и гляди, удар хватит…

– Ладно, поехали, раньше сядем, раньше выйдем.

– Поехали?

– Поехали…

Что было дальше, я помню плохо. Вот вы, голубчик, помните свои оргазмы во всех подробностях? Помните, наверно, что были. Ну максимум длинные или короткие, слабые или сильные. И все. А там был один сплошной непрерывный оргазм. Неприятная штука, скажу я вам. Выматывающая. В конце, кажется, я потеряла сознание. Когда очнулась, Игорь нес меня на руках по коридору и успокаивающе шептал:

– Все, все кончилось, они ушли, потерпи, сейчас легче станет…

Помню смутно, как блюю голая в ванне, а Игорь поливает меня из душа и нежно, очень нежно намыливает мое красное, в ссадинах и синяках тело. А потом мы сидели на кухне и пили водку. Он мне дал сигарету, я сильно кашляла, но все равно затягивалась, первый раз в жизни затягивалась горячим дымом.

– Скажи «А-а-а-а-птека», – учил он меня.

Я говорила «А-а-а-птека», и дым проникал в легкие. Загрязнял их, зато все остальное прочищал. Особенно мозг. Грязи я не боялась. Чего уж теперь…

– Скажи мне, любимый, – еле ворочая заплетающимся языком, спросила я у Игоря. – Нет, ты мне скажи, ты с самого начала задумал из меня подстилку вашу чекистскую сделать или хоть денек, хоть часок, хоть одну секундочку любил меня?

– Дура, я, между прочим, жениться на тебе хотел. Еще год назад хотел. Правда, честное слово. Пришел честь по чести к майору. Сказал, так и так, хочу жениться. Девка уж больно хорошая, покладистая, написал отчет, полагается у нас так. А меня через неделю вызывают и говорят, шлюха твоя невеста, и заключение психологов показывают. Я даже спорить пытался. Чуть взыскание не заработал. А они говорят, шлюха, и все. Ты думаешь, я скотина конченая? Думаешь, я сам бабу у тебя на глазах к себе домой привел? Они сказали так сделать. Сказали, ты вытерпишь, потому что шлюха. И ключи от твоей квартиры попросить, чтобы соседку трахнуть, они сказали. Я думал, ты не выдержишь. А ты терпела и терпела, терпела и терпела, как шлюха терпела, как…

– Я любила тебя, дурака, я жила для тебя, а ты…

– Да нет, Пуль, ты просто шлюха. Нравилось тебе. Сегодня и сама поняла небось, что шлюха. Чего теперь говорить… Сама подумай, зачем мне жена шлюха?

Я подумала и сказала:

– Незачем. – И заплакала горькими пьяными блядскими слезами. И прижалась мокрой щекой к моему бывшему повелителю. А он стал гладить меня и успокаивать:

– Ну чего ты так убиваешься? Ты не виновата, ты просто родилась такой. Не виновата ты. Мне психологи сказали – это от рождения. Просто такой темперамент.

– Такой темперамент, – повторила я и снова зарыдала.

– Не переживай, это тебе еще повезло, что на меня нарвалась. Ты об этом лучше подумай. Если бы не я, все равно шлюхой бы стала, только дешевой подзаборной. Ну видела, на Трех вокзалах такие околачиваются, за стакан портвейна минет делают. Мне психологи так сказали.

– Психологи так сказали, – снова повторила я, но на этот раз не заплакала. Слез больше не осталось.

– А так Родине послужишь, – продолжил Игорь. – Родине все нужны, даже шлюхи. Родина никого не забывает. Ты знаешь, какая у нас великая и добрая Родина? Ну, ты же знаешь. В ней всем место есть, даже шлюхам. Она и тебе место нашла. Спасибо надо сказать.

– Нашла, – сказала я. – Спасибо.

– Ну вот и отлично. Давай выпьем за нашу великую Родину, Пулька. И без обид.

– За Родину. Без обид, – согласилась я, выпила водки и сковырнула пальцем засохшую сперму с губы.

Вот и все, голубчик, теперь вы знаете. Теперь я сама знаю. Права вредная старая сука Пульхерия оказалась. Я блядь. Трудно жить, но буду. Неудивительно, что сошла с ума. Но ведь зачем-то я живу, голубчик? Зачем-то мучаюсь и вспоминаю свою позорную жизнь. Значит, есть, голубчик, смысл? Ну, хотя бы надежда на смысл есть. И пока она есть, я буду жить и вспоминать. Жить и вспоминать… Эй ты, старая сука, ты слышала, что я сказала? Ты права. Я сказала, что ты права. Ты этого хотела, да? Ты за этим меня тридцать лет мучила?

– Жизнь сложна и лажова, только жестко жевать эту жизнь, ею давятся снова и снова, выделяя из глоток слизь. Туго и тесно жить на свете, рождаются дети, а уже бляди и живут дальше Христа ради. Купаются в фальши, омываются дерьмом, но это их дом. Это их божий дом, и бог хочет сделать его краше. Под призором неба живут в позоре, добывают хлеб, жуют горе. Глазами моргают, икают страдающе, для богохульств отверзают уста. Млечный Путь загадили млекопитающие, полагающие себя венцом творения существа. Вещества почти не осталось. Жалость, Пуля, мир спасет, не красот, а жалость. Мне жалко людей, лебедей, блядей, червяков, птиц, цыплят, чистых, не чистых, чекистов, коммунистов, жуликов, святых, светлых и темных, узкоглазых, больных, здоровых, клопов, гениев, святых и грешников, насекомых мне тоже жалко, летучих голландцев, пьющих алко финнов, евреев, вечно проходящих мимо, муравьев, антилоп и цикад, львов, тех, кто прав, и тех, кто не прав. Мне жалко любого или любую. Я целую всю грязь этой земли, я и тебя, Пуля, целую. Живи. Живи. Живи.

8

«Верхние, нижние, нижние, верхние, а середина-то где? Есть ли она вообще, эта середина? Кто мы все, в конце концов, такие и зачем?» Невиданные мысли завелись в голове у Петра Олеговича по дороге из банка на работу. Казалось, даже лимузин возмущенно скрипел, угадывая мысли пассажира. Мигалка, казалось, кашляла в знак протеста и пару раз пыталась захлебнуться грозным воем. «И зачем, и зачем, и зачем?» Нет, не должны у пассажиров государственных лимузинов мысли такие в голове заводиться. Так далеко не уедешь. Петр Олегович и сам не был рад. Мучительно кривил губы. Пытался думать об украденных за прошлый месяц миллионах, о бесконечных нижних конечностях секретарши банкира. Не помогало. Как будто на поезде по рельсам ехал. «И зачем, и зачем, и зачем?» Ответ никак не находился, но казалось, что он близко, руку только протяни. «Только коротки у меня руки, – вдруг зло подумал он. – Мажора наглого, на беду хапнувшего заводик у государства, достать могу, а на простой вопрос ответить – нет». Он попытался успокоиться. Несколько раз глубоко вдохнул носом. «Все хорошо, все хорошо, – повторял сам себе, – деньги зарабатываются, положение в обществе прочное, я добился, чего хотел. Грех жаловаться, все хорошо. Просто… просто я расту, взрослею, мудрею. Это естественно, это правильно. Зрелый муж должен задумываться о вечных вопросах. Я расту просто…» Петр Олегович почти уговорил себя. Только в самой глубине организма мешало окончательному успокоению притаившееся знание: не в ту сторону он растет, ой, не в ту, вбок куда-то, кривенько, а то и в землю. А еще мешало возникшее значительно глубже противного знания придавленное, почти задушенное этим знанием странное чувство. Жалость. Петру Олеговичу было жалко. И жену свою, толстозадую глупую, но добрую корову Катьку, в девичестве Зуеву. И банкира, ушлого, умного, но такого наивного и, в сущности, неплохого паренька. И даже дочку свою, стерву избалованную, было жалко. «Это потому, что люди все вроде как получается. И даже дочка. Мучается она, страдает от борьбы верхнего с нижним внутри себя, понимает, что неправильно живет, оттого и прокладки узорами дурацкими расписывает. Вырваться пытается, как умеет, из круга порочного, да не получается у нее». Больше всего жалко было себя. Себя, такого могущественного и крутого, с одной стороны, и такого униженного и обычного – с другой. На пике неожиданно вырвавшейся на свободу жалости лимузин притормозил. Петр Олегович посмотрел в окошко. Идиота водителя зачем-то понесло на Малую Бронную. В этой гребаной старой Москве никакие мигалки не помогают. Столкнется какая-нибудь обшарпанная «Газель» с унылым «Фордом Фокусом», и все, приехали. В другой бы раз наорал Петр Олегович на водителя, а в этот раз не стал. Жалко было и водителя. Тот сам понял свою ошибку, засуетился, ожидая неизбежного разноса, и промямлил:

– Сейчас, шеф, простите, сейчас, сейчас, я ребятам из охраны сказал уже. Сейчас их растолкают. Две минуты буквально.

Петр Олегович ничего не ответил и снова отвернулся к окошку. За окошком кипела жизнь. Не такая уж и плохая, между прочим. Чистенько, несмотря на моросящий мелкий осенний дождичек. Лавчонки и ресторанчики мигают красивыми вывесками. От Европы с пяти шагов не отличишь. Только лучше с витрин и вывесок взгляд не переводить. Не дай бог на людей посмотреть, особенно на лица. Не европейские они у них совсем. Хмурые, злые и темные рожи. Причем у всех, даже у киргизов с таджиками такие же, и у кавказцев, и у всех. Чернь, одним словом. Как была чернь при батюшке царе, так и осталась. «А вдруг и они люди? – ужаснулся возникшей гипотезе Петр Олегович. – Вдруг и они мучаются, страдают, а не только думают, как бы побольше жрать и поменьше работать?» К счастью, безумную гипотезу мгновенно перечеркнула практика. Пассажир лимузина опустил глаза и увидел валяющуюся под ногами прохожих грязную, бомжеватого вида старуху. Она лежала спиной к проезжей части, мелко семенила ножками и скребла грязными пальцами в обрезанных шерстяных перчатках асфальт. Люди шли мимо. Никому неохота было связываться с вонючей подыхающей бабкой. И правильно, это Москва, здесь крутиться надо. Время – деньги. У Петра Олеговича было столько денег, что он мог бы купить время спешащих по улице людей на десятилетия вперед, до самого их смертного часа. Но зачем ему их никчемное время? Пускай они живут себе как умеют. И слава богу, что чернь оказалась чернью, всем так легче, и им и ему. А вот старушку отчего-то было жалко. Такая же она наверняка, как спешащие по улице люди. И сама, наверно, мимо подыхающих стариков в молодости проходила. А может, не такая, может быть, человек? Лица-то он ее не видел… Да даже если и такая, даже если быдло, все равно живая душа. Жалко ему всех сегодня. Жалко…

– Вы извините меня, пожалуйста, – продолжал оправдываться испуганный водитель. – Сейчас. Ребята уже побежали, там авария впереди. Они звонили, растаскивают их уже. Я думал через Никитскую к Кремлю, на набережную и в дамки, а видите, как получилось…

– Я вижу, – раздраженно откликнулся Петр Олегович. – Я все вижу. А ты слепой, что ли? Вон, бабушка на земле валяется. Плохо человеку. А ну быстро вышел и помог. «Скорую» там вызови или чего полагается в таких случаях.

Обалдевший, не узнающий своего шефа водитель заторможенно выполз из машины, медленно пошел к старушке и недоуменно склонился над ней. Потом очнулся все-таки, позвал ребят из машины сопровождения и стал набирать номер «Скорой» на мобильном. Суета вокруг старушки нарастала. Удивленные прохожие сталкивались с крепкими ребятами из охраны, притормаживали непонимающе и быстро образовывали толпу. На душе у Петра Олеговича посветлело. Почему-то вспомнилась история о разбойнике, распятом вместе с Христом, но пожалевшим не себя, а соседа-бедолагу. Кажется, он еще сказал что-то вроде того, что мы тут за дело, упыри, висим, а ты, братуха, без вины страдаешь. А бог ему ответил: «Истинно тебе говорю, уже сегодня подле меня в раю окажешься». «Подишь ты, – изумился притче Петр Олегович. – Ведь разбойник же, людей грабил, насиловал или чего похлеще, а в рай. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте. Фартовый у Христа сосед оказался. Не в райских кущах, конечно, дело, да и нет никакого бога, скорее всего. Но приятно, приятно, черт возьми, приятно, что после пятидесяти лет трудной и в чем-то даже позорной жизни осталось во мне человеческое. Вот старушку пожалел. Смешно звучит, а пожалел ведь. По-честному пожалел, искренне».

Прервав благостные мысли, как-то особенно неуместно и зло в машине прозвучала трель телефона правительственной связи. Петр Олегович поднял трубку. Звонил его референт из офиса.

– Здравствуйте, – сказал референт елейно. – Я звоню сообщить, что в вашем кабинете вас ждет Вячеслав Гаврилович.

– Зуев? – обреченно уточнил Петр Олегович.

– Конечно, Зуев, – решил выказать свою преданность референт. – Никого другого я бы в кабинет не пустил. Даже Путина.

– Бля-я-я-я-я-дь, – простонал Петр Олегович, опуская трубку на рычаг.

Приезд тестя в неурочное время и демонстративное ожидание его в кабинете ничего хорошего не сулили. В последний раз подобный демарш ненавистного родственника закончился полугодовой проверкой его корпорации Следственным комитетом. Благость мгновенно улетучилась. О жалости он даже не вспомнил. Какая, на хрен, жалость в такой ситуации?

– Бля-я-я-я-я-я-дь, – еще раз простонал Петр Олегович, открыл окошко лимузина и зарычал на скучившуюся вокруг старухи челядь: – Вы чего опухли, уроды! Совсем страх потеряли?! Чего стоим, бля, кого ждем, нах, почему не едем?

Здоровые двухметровые лбы бросились врассыпную, как стака голубей, испугавшаяся топнувшего ногой малыша. Быстрее всех в лимузине оказался водитель. Он завел автомобиль, отдышался и, мысленно перекрестившись, взмолился к Господу: «Свят, свят, свят. Боже, что это с ним сегодня? Такие перепады. Нет уж, Господи, не надо. Он же сука. Вот и пускай будет сукой. А этого нам не надо. Не надо, Господи. Сука, она и есть сука».

Лимузин стал напоминать передвижную церковь. Господа в нем сегодня поминали все.

Вячеслав Гаврилович Зуев сидел в кресле хозяина кабинета и ковырялся любимой платиновой ручкой зятя в поросших седыми волосками ушах. Поза, ручка и месторасположение тестя были тщательно просчитаны. Все работало на единственную цель – максимально унизить зарвавшегося родственника. Ему удалось. Увидев эту мизансцену, Петр Олегович судорожно сглотнул. Со стороны могло показаться, что ком в горле сглотнул. На самом деле плескавшуюся между отвисших щек блевоту. Неприятный вкус вызвал новую тошноту. Очень хотелось подойти к ненавистному кислому тестюшке и в рожу ему, в рожу, тугой желтой вонючей струей в рожу блевануть. Но есть вещи, которые делать нельзя даже очень могущественным людям. Сверхусилием удалось успокоить желудок и нервы. Даже улыбнуться удалось и поздороваться приветливо:

– Здравствуйте, Вячеслав Гаврилович. Какими судьбами, почему не предупредили? Я бы подготовился.

Тесть на приветствие не отреагировал. Продолжал сосредоточенно ковыряться ручкой в ухе. Прекратил где-то через полминуты, вытащил из папки на столе красивую бумажку с гербовой трехцветной печатью и шумно в нее высморкался. Огляделся по сторонам в поисках корзины для мусора, не нашел и нацепил комок на фотографию зятя с хмурым Путиным. «Вот и ко мне пришел мой верхний, – печально подумал Петр Олегович. – Исполняет ритуальную пляску альфа-самца перед замершим в страхе бабуином. А по-русски говоря, опускает фраера. Но почему так быстро? Полчаса назад я сам альфа-самцом был, а сейчас… сейчас наоборот. Господи, пожалей. Такие повороты ни одна психика не выдержит. То альфа-самец, то… забыл последнюю букву греческого алфавита. Ну, допустим, самец – мягкий знак. Мягонький такой значочек, вяленький, растекающийся по паркету из красного дерева. И чего он вообще приперся, где я накосячил? Дочка стуканула? Бабки? Бабы?»

– Ты почему на работу опаздываешь? – голосом сушеной воблы, на одной ноте, укорил его тесть.

«Сука, сука, как мальчишку, как манагера голимого. Тварь!» – яростно подумал Петр Олегович. От ярости его снова замутило.

– Мне внучка сказала, ты три часа назад из дома выехал, – не меняя невыносимой засушенной интонации, продолжил тесть.

«А-а-а, слава богу, дочка настучала, – обрадовался Петр Олегович. – Это ничего, с этим еще можно жить»

– Я на встрече был, – сказал он важно. – На очень важной встрече. Нет, если бы вы предупредили, я перенес бы, а так…

– А чего важного может быть в Магаданпромбанке? – наконец проявил эмоцию и гаденько улыбнулся тесть. – Так себе банчишко, если честно, только для отмыва откатов и годится.

«А-а-а, – на этот раз испуганно внутренне завопил Петр Олегович, – и бабки, и бабки еще…»

– А может, ты там секретаршу какую потрахиваешь? – Улыбка тестя замерла на никем не покоренной вершине мерзости и ехидства.

«И бабы к тому же, – натурально отдавая богу душу, подумал Петр Олегович. – И дочка, и бабки, и бабы… Полный комплект. Землетрясение магнитудой сто балов по намного меньшей шкале Рихтера. Это когда пиздец полный и нет уже дальше ничего. Один полный беспредельный и аскетичный, как смерть, пиздец!»

– Вячеслав Гаврилович, ну зачем вы так? – дрожащим от страха голосом спросил он тестя. – Вы же все наши дела знаете. Неужели за долгие годы еще какие-то сомнения остались?

– Не остались, Петя, а приумножились. Ты, Петюня, алчный говнюк с родовой травмой в виде уязвленного самолюбия. Все взбляднуть норовишь во всех смыслах. Ну ладно бабы, дело-то житейское, сам мужик, понимаю, но дочку свою единственную ты зачем обижаешь?

«Все-таки дочка. Настучала, падла. У-у-у сука, зуевское отродье…»

– Я прошу вас меня понять, Вячеслав Гаврилович, поймите меня, пожалуйста, я знаю, вы меня поймете…

Петр Олегович повторял заклинание о понимании и лихорадочно пытался придумать продолжение фразы. «Чего тут понимать? Сука она избалованная, вот и все. Нет, так нельзя. Он же ее избаловал… нельзя так. А если по-другому? Поймите меня, я ей счастья желаю, но ее образ жизни, ее любовнички и аборты, какое тут счастье? Вся в мамочку, тупую похотливую корову… О, господи, куда-то не туда меня сегодня несет. Ее мамочка – это его дочка. Нельзя. Что же делать, что же делать?» Он не знал, что делать, и повторял на разные лады одно и то же.

– …Вы меня поймите, вы же отец, вы отец и я отец, мы два отца, вы мне в отцы годитесь, отец отца всегда поймет, я верю, вы поймете меня, как отец… – Петр Олегович на секунду запнулся, а потом вдруг яростно выпалил: – Сто тысяч евро! Сто тысяч евро на прокладки! На прокладки с ликом Гагарина из стразов! Это непатриотично в конце концов, это оскорбительно! Вы как человек консервативных взглядов должны понять, это никуда не годится. Это уже не духовные скрепы, а духовные заколки какие-то получаются. Я не могу позволить аморальному интернационалу захватить мою собственную дочь, тут и до педарастии недалеко…

С каждой секундой Петр Олегович говорил все громче и увереннее. Как на трибуне выступал. Знал, что пишут компетентные органы все разговоры в кабинете. Поэтому давил на самые актуальные точки провластного дискурса. Не мог засушенный еще в советские времена тесть переть против линии партии. Его бюрократическая кишка была для этого слишком тонка. Тонка, но, как оказалось, чрезвычайно извилиста. Тесть опять взял со стола его любимую платиновую ручку, поковырялся в ухе, возвел очи к потолку, как бы ища спрятанные микрофоны, откашлялся и медленно, весомо, в сталинском стиле, дал свой ответ хитрожопому Чемберлену.

– Я, дорогой зятек, действительно консерватор, это ты верно подметил. Я с аморальным интернационалом боролся, когда ты еще под стол пешком ходил. И духовные скрепы на шаловливые ручки диссидентов, смутьянов всяких еще при раннем Брежневе надевал. Так что ты меня за советскую власть не агитируй. Только и консерватор гибким должен быть. Время изменчивое чувствовать. Знаешь, почему случилась самая великая геополитическая катастрофа двадцатого века? Почему Советский Союз развалился? Я тебе скажу. И покаюсь даже. Потому что негибкими мы были. А сейчас научились. Другое время, зятек, а значит, и методы идеологической борьбы другие. Она же на прокладках не Микки Мауса стразами вышивает, не президента Франклина с шестиконечной звездой. Гагарина! Юрия Алексеевича. Наше все улыбчивое, и узоры хохломские, и гжель, и Пушкина, и кресты православные. Да, вот такие сейчас духовные скрепы. И вот в таком месте. А ты как хотел? Раньше партбилет коммунисты у сердца носили, а сейчас вот так. Где еще русской женщине духовные скрепы прятать, куда еще ближе? Кровь, она субстанция мистическая. Пояс верности России это своеобразный. Звучит, конечно, диковато, но ведь так. Действительно так. Сначала посмеются, потом носить станут ради хохмы, после модным станет, а там и проникнутся духом русским, и в церковь ходить начнут, и с либерастами спариваться перестанут. Кровь – субстанция мистическая, чем ближе к крови, тем лучше. Понял?

Петр Олегович понял. Рано ему еще с мастодонтами советскими тягаться. Те, кто родился при сталинском ледниковом периоде, возмужал при хрущевской оттепели, уютно устроился в брежневском болоте, а потом умудрился выжить на развалинах великой геополитической катастрофы, мутировали в страшные существа. Он, Петя, промежуточное звено эволюции, развращенное мгимошными мажорами и мечтой о сытой заграничной жизни, а они – да… терминаторы. Так закалялась сталь. Они долго ждали, притворялись мелкими клерками с плешивыми чубами и водянистыми мышиными глазками. Они девку нормальную трахнули ближе к пятидесяти, костюм приличный купили в сорок пять. А сейчас налились соками, окуклились и отрастили острые стальные зубы. Какие, на хрен, принципы и дискрс? Челюсти одни. Страшные челюсти хищных динозавров, и пережуют они его сейчас, если не примет он срочно унизительную позу покорности. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Надо.

– Я все понял, Вячеслав Гаврилович. Учиться мне у вас не переучиться. Спасибо за урок. Заработался, перспективы не вижу. Простите меня, пожалуйста. Я дам дочке денег, обязательно дам.

– Ху-ху-ху-ху-ху…

Тесть смеялся, поджав и свернув трубочкой тонкие губы, на конце его смеха чудился короткий визгливый звук, нечто вроде – й. Удивительно обидно и даже оскорбительно смеялся тесть.

– Ху-ху-ху-ху-ху-ху-хуй! – закончил он смеяться на визгливой ноте. – Ой, уморил ты меня. Дашь, значит? Давалка ты наша. Конечно, дашь. Надо будет, и миллион дашь. Планида у тебя такая, давать всем. А не дашь, ты у меня сам эти прокладки носить будешь. Я тебе их в жопу засуну, целую пачку, вместе со стразами. Но ты дашь, я уверен. Я таких давалок давно знаю. Они у меня при первой беседе кололись, а потом сексотами и наседками д-о-о-о-лго работали. И давали, давали, давали… Ху-ху-ху-ху-ху-ху-хуй!

«Так вот что испытывают мажоры-коммерсанты, когда я с ними беседую, – не к месту догадался Петр Олегович. – Ненависть. Я же с ними точно так разговариваю. Один в один, как он со мной. Господи, как же я его ненавижу, как же я всю эту мою удачную и фартовую жизнь ненавижу. Будь оно все проклято».

– А ты чего загрустил? – отсмеявшись, обычным своим засушенным голосом спросил его тесть. – Ты посмейся, зятек, весело же. Смешно.

Петр Олегович опустил страдающие глаза в пол и выдавил из себя несколько смешков.

– Хе-хе-хе-хе…

Смеялся натужно, а сам думал: «Но есть и хорошие новости, они всегда есть, даже в самой ужасной ситуации. Похоже, нет на свете никакого бога, потому что если бы был он, то сдохли бы уже все мы в страшных мучениях. Прокляли бы друг друга и сдохли. А мы живы, здоровы, а бога нет…» Парадоксальное доказательство отсутствия господа почему-то очень его рассмешило. Смех перестал застревать в горле и полился наружу полноводной рекой.

– Хе-хе-хе-хе… ха-ха-ха-ха… ой, правда, смешно, Вячеслав Гаврилович, правда… смешно… хо-хо-хо-хо…

Смех еще усилился, из реки превратился в водопад, перепутался, переплелся и обернулся натуральной истерикой.

– Ха-ха-хе-хо-ху-хи-хи-ха-ху-ху-хуй! Хуй! Хуй!! Хуй!!!

Он смеялся, периодически выкрикивая основополагающее русское слово. Хватался за бока, бил себя ладонями по голове, стонал жалобно сквозь льющиеся из глаз истерические слезы.

– Хуй… хуй… хуй…

Тесть осуждающе смотрел на него, мелко жмакал тонкими губами и всем своим видом выражал брезгливость. Наконец, когда истерика была уже на излете, он сухими ледяными словами отрезвил разбушевавшегося родственничка:

– Ты мне тут из себя буйно помешенного не изображай. На допросах в тюряге придуриваться будешь со своим банкиром, и то не поможет. Крысятничать вздумал, падла? Под сумасшедшего косишь? Ну, ничего, я тебя быстро в чувство приведу.

– Хуууууууууй, – пикирующим «Мессершмиттом» завыл Петр Олегович и вдруг подавился воем, как будто столкнулся с землей.

«Он все знает, – подумал. – Он все, все знает. Это катастрофа. Я погиб. Боже мой, в кабинете говорит, а здесь пишется все. Значит, решил уже, а может, и согласовал. Сливает он меня». Петр Олегович с мольбой посмотрел на тестя, потом на потолок и приложил палец к губам.

– Что ссышь? – язвительно усмехнулся тесть. – Стыдно или страшно? Да какой стыдно, о чем это я? Не было у тебя никогда совести. Жадность была, злость была, а совести не было. Ты мне пантомиму тут не изображай, ты мне по существу скажи. Есть по существу что сказать?

– Ес… ес… ес…

– По-русски говори, болван, или ты еще и родину вашингтонскому обкому продал?

– Но… но… но… я по-по-русски. Я… я…я… за… за… и… и… ка-ка-ка-юсь.

– Сам ты кака, самая настоящая кака. Как деньги красть, так орел важный, а как отвечать… Кака ты и есть. Понос гнойный. Возьми себя в руки. Ну, застрелишься, в крайнем случае. Плакать никто не будет.

Страх совсем раздавил Петра Олеговича. Мальчиком он стал маленьким. Обиженным, испуганным набедокурившим малышом. Хотелось бухнуться в ноги взрослому дяденьке, зарыдать и попросить прощения. «Я больше так не буду», – хотелось сказать и уткнуться носом дяденьке в колени. И вместе с тем в голове крутились обидные мысли: «А сам-то, сам ворует похлеще меня, миллиардами ворует. А меня ругает». Он пугался крамольных мыслей и тут же уговаривал себя: «Ему можно, он взрослый. Взрослым всегда можно то, что детям нельзя. Они пьют, курят, матом ругаются, а детей бранят за все то же самое. Им можно. Они взрослые…» Внезапно он вспомнил свой утренний сон, мужика в красных кедах и дыру, засасывающую его в пустоту на месте герба России в президентском кабинете. Как ни странно, воспоминание придало сил. По сравнению с ужасной дырой даже тесть казался не страшным. «Все кончено, – подумал Петр Олегович отчаянно, – все равно все кончено. Мне нечего терять. Ни позади, в этой жизни, ни впереди – в той. Нет нигде ничего, одна пустота вокруг. Так хоть помру как человек. Жил на брюхе, а помру стоя».

Он перестал заикаться, посмотрел тяжело на тестя и почти спокойно сказал.

– Ошарашили вы меня своими подозрениями, Вячеслав Гаврилович. Прямо не знаю, что сказать. Пожалуй, напомню вам, что именно вы повелели мне создать специальный резервный офшорный фонд. И не один фонд, Вячеслав Гаврилович, и не два. Я за каждую копейку могу отчитаться. За каждый рубль, что через Магаданпромбанк прошел. Там сущие копейки, поверьте мне. По сравнению с тем, что я на ваши офшоры отправил, ерунда просто. Я понимаю, я человек маленький, нельзя мне миллиарды доверять. Не дорос. А вам можно. Только вот оскорблять меня не надо. Обидеться могу.

Пришла очередь тестя раздраженно посматривать в потолок. Пальцы к губам он, конечно, не прикладывал, но нервничал изрядно. Его очки в тонкой золотой оправе запотели, нижняя тонкая губа стала толстой, отвисла и вывернулась к подбородку. Мышцы лица на несколько секунд расслабились, и тесть тоже стал похож на обиженного малыша. Но очень злого и вредного, вроде Гитлера. Таких детей лучше не задевать. Запомнит, запишет, отомстит при первой же возможности. Спустя короткое время его лицо снова вернулось к застывшей маске сушеной воблы. Слегка потемнело только. Так что вобла получилась не холодного, а очень горячего копчения. Пылая жаром, он зашипел, как рыбка на угольях в коптильне.

– Сучок чокнутый, ты меня шантажировать вздумал, тварь? А я не боюсь, у меня от Родины секретов нет. Родина слышит, Родина знает… все слышит и все знает. У нас очень внимательная Родина. Ты слышишь, ты знаешь, ты понимаешь это? Мне САМ, САМ сказал на свое имя резервные фонды за границей открыть. Мне завтра САМ скажет последнюю рубашку для Родины отдать, я отдам. Я на службе, я присягу давал, а ты, сучок гнойный…

– А я такой же, как и вы, Вячеслав Гаврилович, мне тоже Родина в вашем лице сказала, и я тоже все отдать готов, и я тоже на службе. Вот скажите, и я завтра все переведу, куда скажете. Чего мы с вами друг другу нервы треплем, одним ведь делом занимаемся. Может, хватит?

Он поглядел на тестя примирительно. Выступил уже, показал небольшие коготки, и хватит, не в той он весовой категории, чтобы с ним воевать. Может, даже деньги придется отдать, не все конечно, но что-то. «А интересно, – подумал Петр Олегович, – как ему САМ сказал о фондах?» Перед внутренним взором предстала фантасмагорическая картина: парадный Георгиевский зал Кремля. Полтора десятка строго одетых, солидных мужчин по очереди подходят к президенту. Он жмет им руки и вешает… нет, не ордена. И не вешает, а прилепляет веселенькие желтые, розовые и красные стикеры. На стикерах карандашом написаны цифры. У кого-то десятки миллионов, у кого-то сотни, а у кого-то на темно-красных бумажках и миллиарды. Счастливые награжденные жмут руку президенту, коротко благодарят его и уступают место следующему. Наконец доходит очередь до тестя. Он скромно и сосредоточенно подходит к САМОМУ и вытягивает руки по швам.

«Вот тебе, Вячеслав Гаврилович,лимит в два миллиарда долларов, – говорит президент, прилепляя ему на лоб красную бумажку, – за заслуги, так сказать, перед отечеством первой степени, добро пожаловать в государственный бюджет. Воруй, старый и преданный друг, на здоровье в пределах выделенной квоты. Заслужил. За долгие десятилетия беззаветной службы Родине заслужил. Поздравляю».

«Уважаемый верховный главнокомандующий, – подрагивающим от волнения голосом отвечает тесть. – Дамы и господа, товарищи. Я постараюсь оправдать оказанное мне высокое доверие. Я буду и впредь беззастенчиво, ой, простите, беззаветно служить Родине. И воровать буду только ей на пользу, а врагам назло. И если скажет мне Родина все вернуть, я тут же верну. Еще и с процентами. Вы не сомневайтесь, уважаемый верховный главнокомандующий. Мне для Родины и последней рубашки не жалко».

На этих словах тесть проворно развязывает галстук, скидывает пиджак, потом снимает рубашку. На последнюю она не похожа. Но это же символ. Вон под ногами президента уже куча рубашек валяются от предыдущих награжденных, и пиджаков, и брюк, и даже трусов. Голый тесть идет обратно в зал и присоединяется к другим голышам, у которых на лбу гордо реют стикеры с цифрами. Напротив них стоит одетый президент и грустно смотрит на обнаженный истеблишмент страны. Очень мудрый обычай. Нельзя истеблишменту одежду оставлять, всю державу втихаря по карманам растащат. Один президент должен быть в парадном костюме. И весь в белом. Это вертикалью власти называется. Наша русская старинная и звенящая вертикаль. На ней Россия уже тысячу лет и болтается…

Петр Олегович помотал головой, отгоняя промелькнувший бред. «Не может быть, – подумал, – ерунда, не может быть такого. Все проще намного и прозаичнее». Перед глазами сразу возникла следующая, больше похожая на правду картина. Тесть долгие месяцы напряженно думает, выгадывает, выстраивает, плетет многоступенчатую интригу, а потом подваливает в тщательно выверенную хорошую минуту к САМОМУ. Говорит интимно и жалостливо:

– Товарищ верховный главнокомандующий, поймите меня по-товарищески. Обращаются ко мне друзья старые, ветераны, инвалиды, спортсмены, деятели культуры и даже деятели культуры – инвалиды, а я им помочь ничем не могу, зарегламентировано все, формализовано. Можно я создам небольшой благотворительный фондик? Не для себя, для них.

– Конечно можно, – отвечает главнокомандующий.

– Вы только не волнуйтесь, товарищ САМ. Ни одна копейка не пропадет, – вворачивает тесть козырную оговорочку. – Я все на себя оформлю, чтобы ни одна копейка…

Машет царственной рукой президент и продолжает наслаждаться обществом старого, верного, а главное, бескорыстного друга.

«Вот так, скорее всего, и было, – решил Петр Олегович. – Все так делают. И я, и тесть, и остальные».

Родственники понимают друг про друга все. И те, кто их слушает в здании около Детского мира, про них все понимают. И они понимают, что их понимают. И САМОМУ жаловаться не пойдут, себе дороже, а подошьют разговор аккуратно в папочку и станут ждать удобного случая, и может, не дождутся никогда, а может, разменяют на что-нибудь в будущем. А если спросят их, почему не доложили вовремя, скажут – собирали материалы, без доказательств нельзя, мы же на страже законности стоим все-таки.

«Интересно, САМ про нас тоже все понимает?» – подумали тесть с зятем синхронно и испугались. Додумывать неприятную мысль не хотелось, а захотелось срочно помириться и сгладить ситуацию.

– Ладно, – сказал Вячеслав Гаврилович, – считай, что разобрались. Быстро ты ломаться начал, Петя, заикался, мямлил, сопли жевал. Я тебя на понт брал, а ты и поплыл. Стареешь. Сколько, кстати, у тебя там через этот Магаданпромбанк прошло?

– Около ста миллионов, – скрепя сердце уполовинил сумму Петр Олегович и добавил на всякий случай: – Не помню точно.

– Ты знаешь что… – как бы размышляя вслух, произнес тесть. – Ты семьдесят отправь завтра по известному адресу. Хватит твоим спортсменам-ветеранам и тридцати.

– Так точно, все сделаю, – стиснув зубы, кивнул Петр Олегович.

«Надо перепрятать остальное, – подумал с болью. – Завтра же перепрячу. И следы в банке замести. Засвечен он. Грохнуть, что ли, этот банк вместе с Андрюшей? У банка лицензию отозвать? А Андрюше наоборот, духовные скрепы на ручки, лет на десять, или за границу отпустить милостиво за огромные отступные. Как раз потери компенсирую. И взятки гладки. Если чего и найдут потом – банкир виноват. Точно, так и сделаю».

Тесть уже медленно вставал со стула, а у Петра Олеговича так же медленно отлегала и отлетала от сердца черная грозовая туча, когда над его головой снова раздался засушенный равнодушный голос:

– Слухи ходят, что у тебя ребенок от Пылесоса намечается? Маленький такой пылесосик. Врут, али как? – Не закончив подъем, тесть снова уселся в кресло и сухо посмотрел на зятя.

Руки Петра Олеговича похолодели, сердце застучало, и ему очень захотелось убежать в уютную комнату отдыха, вытащить из штанов вялый член и мять его, тискать, дрочить, пока не затвердеет, пока не выльется из него вязкая горячая струя и не выйдет вместе с ней ужас из ставшего вдруг дубовым тела. Слова тестя имели все признаки катастрофы, обычно вызывающей стыдное желание. Они были кинжально неожиданными, обещали многочисленные жертвы, к тому же в недалекой перспективе мог пострадать ребенок. «Бабы это ничего, – пытался утешить себя Петр Олегович. – Бабы у всех есть. Он понимает, сам мужик. Баб втихую можно, полтинник дочке его, он понимает, по-тихому можно, но ребенок… Ребенка он не простит. Тут семейный капитал под угрозой. Не простит, уничтожит. Как жалко. И себя, и Пылесоса, и даже ребенка будущего».

Пылесосом красивую и неглупую деваху, начальницу пиар-службы корпорации, окрестил не он. И даже не ее родители. И, видимо, не его предшественник, бывший глава корпорации, от которого девица досталась по наследству. Пылесосом ее окрестила сама жизнь. Жизнь, она умеет давать обидные, но меткие прозвища. Посмотрит на человека несколько лет, приглядится, а потом бац из ниоткуда, и имярек молью стал или еще хуже – двумя процентами или пылесосом. Да, честолюбивая девушка, приехавшая покорять Москву из провинции, любила деньги. А что ей еще любить, не романы же Тургенева, в самом деле, когда вокруг такая вакханалия творится? Стартовые условия у нее были не хуже, чем у других, даже лучше. К сиськам, писькам, попкам прилагалась соответствующая, а вернее, не соответствующая (редкий случай, и ум и красота в одном флаконе) голова. Девчонка рыскала по столице, как сотни тысяч похожих на нее провинциалок. Словно воробышек, дрожа и суетясь, прыгала по морозным московским улицам, клубам и офисам в поисках маленькой крошечки хлебушка с крошечной черной икриночкой. Она распорядилась собою с умом. Давала не просто так, за разовые побрякушки и несколько месяцев заточения в сносных, чаще всего съемных элитных покоях, а с выдумкой, с огоньком и всегда с перспективой, иногда даже парадоксально и вроде бы бесплатно давала она. Замуж ей не хотелось. Зачем ей становиться чьей-то законной подстилкой с ее-то внешними данными, а главное, мозгами. Соблазнительная для многих карьера содержанки тоже не прельщала. Девушка мечтала реализоваться как личность, как независимый и ценимый обществом профессионал. Удалось. Одно из парадоксальных и вроде бы бесплатных «любовных» приключений привело ее в пресс-службу корпорации, а там уж она показала себя со всех своих лучших сторон. Только вот кличка обидная прицепилась – Пылесос. И совсем не из-за того, что она не чуралась грязной работы. Были еще причины… Совсем тяжко стало, когда на улицах города появилась скандальная реклама бытовой техники: «Сосу за копейки». Она даже плакала пару раз украдкой. «Это вы за копейки, – твердила с ненавистью, – а я…» А за что делала это она, так и не могла себе объяснить.

Петр Олегович прогнозируемо запал на Пылесос. Она идеально соответствовала его любимому женскому типу. Холодная, красивая стерва, дающая ненавидимому самцу в силу исторически сложившихся обстоятельств непреодолимой силы. Трахая подобных девиц, непреодолимой силой он чувствовал именно себя. Иногда даж намеренно пукал во время секса, или рыгал, или задницу шумно шкрябал, читал на лице надменных стерв муку и ненависть и кончал от переизбытка собственного величия. Обычно через несколько свиданий упоительное чувство значительно уменьшалось, а потом пропадало вовсе. Приходилось опять отправляться на поиски новой Снежной королевы. «Люди вообще крайне приспособляемые существа, – думал он, прощаясь навсегда с очередной пассией, – поэтому и стоят на вершине эволюции, а бабы адаптируются значительно лучше мужиков. Сегодня один с ней – хорошо, завтра другой – еще лучше. Во время изнасилования расслабьтесь и получайте удовольствие. Вот их суть».

С Пылесосом случилось по-другому. На протяжении нескольких лет она его люто по-настоящему не выносила. Приходила куда скажут, делала что повелят, хорошо делала, качественно, высокопрофессионально – и не выносила. Он пытался ее сломать, предлагал статус официальной любовницы со всеми вытекающими преференциями. Не велась. Непокоренность в ней чувствовалась, но в меру, только чтобы нервы себе пощекотать, ощутить приятное сопротивление и почувствовать себя в очередной раз лихим Вильгельмом Завоевателем. Более того, у нее имелся парень, и она собиралась за него замуж. Парень был младше ее на пять лет и работал у Петра Олеговича прогрессивным молодым яппи, нечто вроде секретаря комсомольской организации на крупном предприятии по советским меркам. Этот факт вносил особую пикантность во взаимоотношения с Пылесосом. Петр Олегович как бы в ее лице и комсомольца драл, спущенного, кстати, сверху в качестве витрины и человеческого лица российского госкапитализма (в каждой крупной окологосударственной кормушке, в соответствии с мерами по улучшению имиджа кормушек, обязательно должен наличествовать такой честный и неподкупный юноша с горящим взором и западным, желательно, образованием). Связь с Пылесосом продлилась неожиданно долго. В последнее время у Петра Олеговича возникло даже нечто вроде нежности к гордой и непокоренной девушке. Произошло это так.

В очередное ничем не примечательное их свидание они занимались обычными своими делами. Он удалым Вильгельмом Завоевателем скакал на придавленной к кровати пастушке, а пастушка, покорно раздвинув стройные ноги, тихо желала ему различных гадостей. Но вдруг он увидел у нее маленькую то ли растяжку, то ли морщинку под левой грудью. И укололо неожиданно, и нежность откуда-то возникла, и любовь почти. «Она же стареет, – умилился он. – Правда стареет. Я помню ее молоденькой упругой девчонкой, а сейчас морщинка или растяжка, а там и до целлюлита недалеко. Она стареет, а я ее трахаю. Получается, она жизнь мне свою отдает, самое ценное, что у нее есть, молодые годочки. Стареет, ублажает меня, работает на меня. Все мне, все для меня». Он поцеловал ее в морщинку под левой грудью. Чуть ли не в первый раз за время их знакомства поцеловал. И произошло с ним что-то. И в ней что-то изменилось. Потеплела она, оттаяла и тоже его поцеловала. Не так, как всегда, жаляще и технично. По-другому…

За нежность надо платить, он и заплатил сразу, не отходя от кассы практически. Петр Олегович лежал с ней рядом, осознавал произошедшую с ним перемену, поглаживал так умилившую его грудь с морщинкой, а она спокойно, прежним равнодушным голосом Пылесоса сказала ему:

– Я беременна.

– От кого? – на автомате отреагировал он, не поняв до конца ужаса случившегося.

– От тебя.

– Ты уверена? Как ты можешь быть уверена? У тебя же комсомолец этот есть.

– Я уверена. Вспомни, ты его сам в командировки да на учебы постоянно отсылаешь, чтобы под ногами не мешался. Не было его тогда. Пять недель срок у меня. Я уверена.

Петру Олеговичу стало по-настоящему страшно. «Тесть не простит, если узнает, – подумал он. – Сгноит сука. А с ней что? Я даже прессануть как следует ее не смогу. Странное со мной что-то происходит».

– Как это может быть? – спросил он растерянно. – Ты же говорила, что детей иметь не можешь, после первого аборта в юности. Врала? Если врала…

– Не врала. Но получилось. Едкое у тебя семя, Петя, как кислота, все барьеры разъело… – В ее голосе снова слышалась ненависть.

– Тогда делай аборт. Подумаешь, забеременела. Делов-то. Ты не бойся, я тебя в Майами отправлю, у меня там врач знакомый. Дочка аборт у него делала. Отдохнешь заодно, а потом и я приеду, когда оклемаешься…

– Не поеду.

– Как хочешь, можно и в Москве, здесь тоже хорошие врачи есть…

– Не буду. Мне нельзя после первого аборта. Я никогда детей иметь не смогу. Это и так чудо, только потому, что у тебя семя едкое. Злое семя. Чудо от злости. Но мне без разницы, от чего. Благодарна я тебе. А аборт делать не буду.

– Выгоню, – раздраженно сказал он.

– Выгоняй.

– С волчьим билетом выгоню. Секретуткой в ЖЭКе работать будешь. Обещаю.

– Выгоняй.

Пылесос была девушкой легкого поведения, но с тяжелым, стервозным и негнущимся характером. Это Петр Олегович выяснил уже давно. Он ей верил, могла она упереться рогом и родить. Еще и нежность не вовремя из него выползла…

– Ну, ты пойми, – пытаясь разжалобить девушку, сказал он. – Ты пойми, тебе нельзя аборт, а мне нельзя детей. Ты же знаешь мою ситуацию. Тестя и все такое… Никак нельзя мне детей. Сяду, посадит он меня за детей.