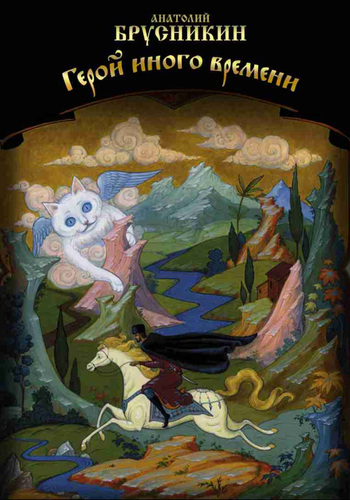

Герой иного времени Брусникин Анатолий

Тогда я отвел хорунжего в сторону и рассказал, куда и зачем ходил Зарубайло. Мой Донат Тимофеевич отнесся к сообщению с серьезностью.

– Вон оно что. Дело-то, похоже, темное. Коли Никитин к завтрему не объявится, придется вам реляцию в Серноводск писать. Шутка ли! Не хватало нам своего Якубовича!

Тогда на Кавказе ходил упорный слух, после не подтвердившийся, будто известный храбрец ермоловских времен Якубович был переведен из Сибири на Кавказ и передался Шамилю, став у него военным советником. Одно предположение, будто бывший каторжанин из моего гарнизона мог сбежать к неприятелю, сулило мне большие неприятности. Это, пожалуй, было чревато отставлением от должности и следствием – перспектива, которая не очень меня испугала. Я был готов ехать хоть под арест, только бы выбраться из дыры, куда меня засунуло собственное легкомыслие.

Опасения хорунжего, однако, не подтвердились. Наутро в крепость явился Никитин, за ним верхом следовал Галбаций, спешившийся и оставшийся снаружи. Они были без добычи.

Едва мне о том доложили, я потребовал охотника к себе, но он и сам уже скорым шагом направлялся к моему дому.

– Что стряслось с фельдфебелем? – как мог грозней спросил я еще издали. Хорунжий, хмурясь, стоял со мной рядом.

Никитин – он, кажется, уже перемолвился о случившемся с караульными – пожал плечами:

– Не знаю. Верно, упал с кручи, да шею себе свернул. Больно вертляв был. Черт с ним. Вы лучше о важном послушайте.

И рассказал такое, что мы с Донатом Тимофеевичем о злополучном фельдфебеле немедленно позабыли.

Глава 3

Военная обстановка. Я узнаю грозное известие. В Серноводск! Дорожные беседы

До того как пересказать известие, доставленное Никитиным, мне придется хотя бы вкратце пояснить, в какой именно момент Кавказской войны это происходило, ибо длилась война долго и состояла из множества этапов, которые сейчас памятны лишь историкам. Не буду вдаваться в причины и ход кровавого, бестолкового, дорогостоящего противостояния русских и горцев. Довольно будет привести одну притчу, как говорят, правдивую. После того как турецкий султан, проиграв нам очередную кампанию, уступил царю кавказские земли, доселе принадлежавшие Порте сугубо номинально, русские генералы явились осваивать новые владения. Горские старейшины вышли чужакам навстречу и спросили: «Зачем вы пришли?» «Эту землю султан подарил нашему государю», – отвечал российский предводитель. «Я дарю тебе вон ту птичку, – молвил один из стариков, показав на дерево. – Скажи ей, что она теперь твоя». На вылавливание и приручение «птички» мы потратили столько денег, сколько не стоят десять Кавказов, а уж о количестве пролитой крови и говорить нечего…

Первым против русских поднял Чечню и Дагестан имам Кази-Мулла, чуть было не захвативший Военно-грузинскую дорогу, единственную сухопутную связь с Закавказьем. За десять лет до моего «занозного» сидения он пал, пронзенный солдатскими штыками. Второго имама Гамзата убили в междоусобной сваре сами горцы. Третьим вождем немирного Кавказа стал великий Шамиль, с которым мы хлебнули лиха. В пору, к которой относится мое повествование, дела у нас делались всё хуже и хуже, приближался горчайший для русского оружия период войны.

Моему переводу из гвардии предшествовало падение форта Лазарев, где под черкесскими шашками погиб до последнего человека весь гарнизон; укрепление Михайловское подорвало пороховой погреб, чтоб не попасть в руки врага; пали крепости Вельяминовская, Александровская и Николаевская. Неосторожная, а лучше сказать, глупейшая попытка отобрать у чеченцев оружие, без которого там и мужчина не мужчина, привела к тому, что вся Чечня встала за Шамиля. Карательный поход закончился кровавым и бесполезным сражением на реке Валерик, где, по свидетельству Лермонтова, «кровь текла струею дымной по каменьям». Уже при мне возмутилась прежде мирная Авария, которую увлек за собой входивший в большую славу Хаджи-Мурат. Он наголову разбил экспедицию генерала Бакунина, погибшего вместе почти со всем войском. Огонь пылал и слева, в Черкесии, и справа, откуда подступал Шамиль. Посередине, где находился мой форт, еще оставалась зона спокойствия. Если бы враг вторгся в долины центрального Кавказа, Грузия с Арменией оказались бы отрезаны от России. Еще раз повторю, что все эти сведения я привожу с единственной целью – объяснить важность доставленной Никитиным вести.

Если быть точным, ее привез Галбаций, ездивший на восток по каким-то своим, вероятно разбойничьим, делам. Покойный фельдфебель был прав, когда предположил, что Никитин отправился в лес не просто на охоту, а на заранее условленную встречу со своим кунаком, изгнанным мною из форта. Новость, которую выведал и передал Никитину его дикий товарищ, заставила охотника забыть о дичи.

Одну из довольно обширных долин, находившихся в опасной близости от Военно-грузинской дороги, занимало вольное горское общество (подобные образования иногда называли «республиками», чтоб отличить от феодальных владений), именуемое Семиаульем. Оно признало русскую власть еще при Ермолове и с тех пор вело себя более или менее смирно. И вот, как узнал Галбаций, к старейшинам Семиаулья пришло послание от грозного имама: через две недели выставить войско в полторы или две тысячи конных, начальство над которыми примет Хаджи-Мурат, а с ним вместе прибудет сам Шамиль, чтобы благословить джигитов на газават. Это означало, что вот-вот произойдет то, чего мы давно боялись: к мятежным западному и восточному Кавказу присоединится центральный. Враждебные нам племена сомкнутся в единую стальную цепь.

– Что это ваш волчище вдруг овечкой обратился? – недоверчиво спросил охотника хорунжий (он, вслед за мной, называл Никитина на «вы»). – Зачем ему против своих единоверцев лазутничать?

Объяснение Никитина было по европейским меркам, вероятно, странно, но по горским понятиям совершенно логично.

Он сказал, что Хаджи-Мурат его кунаку давний кровник. Галбаций надеется при помощи русских поквитаться со своим заклятым врагом.

– Сами знаете, – пожал плечами Никитин. – У горцев довольно туманное представление о верности знамени, но зато чрезвычайно твердые принципы во всем, что касается личной дружбы или ненависти.

Донат Тимофеевич кивнул, признавая правоту этого суждения, но все еще не выглядел до конца убежденным.

– Знатный, однако, кровник у вашего разбойника. Не по чину.

– У Галбация в смертельных врагах пол-Кавказа ходит, такой уж это человек. А с Хаджи-Муратом он на ножах еще с тех пор, когда тот был за русских, а мой за Гамзата.

Здесь казачий офицер окончательно поверил в известие и зацокал языком. «Большое дело, скверное дело», – всё приговаривал он и, пока я соображал, как следует поступить, беспрестанно толковал о Хаджи-Мурате.

Этот молодой еще человек носил гордое прозвание батыяучи, то есть «особенный человек». У джигитов он был славнее самого имама. Врагов Хаджи-Мурат бил не числом, а умением. В собственном его немногочисленном отряде нукеры были молодцы на подбор. Он говорил: «Пять золотых стоят столько же, сколько пятьсот медяков». Хаджи-Мурат вообще был остер на язык, и меткое слово доставляло ему популярности не менее, чем воинский талант. В конце концов, однако, именно язык его и погубил. Однажды на диванхане у Шамиля обсуждался вопрос, кому быть его преемником. Имам желал оставить по себе своего сына Гази-Магомеда. А Хаджи-Мурат вполголоса обронил: «О чем тут спорить? У кого шашка острее, тот и преемник. Так было везде и во все времена». Фразу про шашку подхватили, стали передавать из уст в уста – и печальный конец храбреца известен. Но произошло это много позднее, лет через десять, а во время семиаульского дела Хаджи-Мурат еще не совершил главных своих подвигов, хотя имя его уже гремело. До недавних пор он был наш союзник, правитель Аварии, крупнейшего из дагестанских ханств, однако из-за интриг своих недоброжелателей и тупости нашего начальства бежал к Шамилю, с которым прежде враждовал.

Мнение Доната Тимофеевича было такое: немедля отправить к начальству казаков с донесением, причем, учитывая важность, не в Серноводск генералу Фигнеру, а прямо в Тифлис, главнокомандующему Кавказским корпусом генералу Головину.

Только я рассудил иначе. Поняв, какой козырь сдала мне вдруг Фортуна, я разом пробудился от своей спячки и был намерен отыграть выигрышную карту с наибольшей для себя пользой.

С одной стороны, генерал-от-инфантерии Головин главнее генерал-лейтенанта Фигнера и вообще самый первый на Кавказе начальник. Однако про главнокомандующего корпусом было известно, что в Петербурге им недовольны и карьера его на закате. Вскоре из столицы ожидался военный министр князь Чернышев, который, как говорили, Головина снимет, а на его место назначит Фигнера. Какой же мне, спрашивается, был резон искать отличия у закатившейся звезды?

Это было первое соображение. Второе, не менее существенное, состояло в том, что Головин меня не знает, а Фигнер, надо думать, моего счастливого выстрела не забыл.

К двум сим доводам, которые, стыжусь признаться, были для меня основными, присоединялись другие, формальные: то, что Серноводск от форта Заноза был вдвое ближе Тифлиса и что непосредственным моим по субординации командиром был начальник Средне-Кавказской линии, в подчинении которого находились самые боеспособные части. Противодействовать набегу в любом случае придется им.

Поэтому я, хоть и согласился с хорунжим, но постановил, что, если в Тифлис поскачет казак, то в Серноводск поеду я сам. Решение для коменданта необычное и в известном смысле рискованное – кк это взять да оставить свою должность? Но я надеялся, что исключительность повода мне зачтется, а свою совесть успокаивал соображением (совершенно правдивым), что Донат Тимофеевич отлично управится в крепости и без меня.

От мысли о том, что через полтора дня я могу оказаться в Серноводске, голова у меня закружилась, словно от нескольких бокалов шампанского. Из моей дыры невеликий курортный городок казался Санкт-Петербургом и даже Парижем. Сколько раз за невыносимо скучные три месяца я вспоминал, как после похода скромным героем прогуливался по аккуратному серноводскому бульвару, провожаемый восхищенными взглядами!

Был и еще один магнит, неудержимо тянувший меня нарушить предписания дисциплины. За неделю перед тем почта доставила мне записку от Стольникова, моего питерского приятеля. В своей всегдашней небрежной манере Базиль сообщал, что жизнь в столице сделалась совсем скучна и он сбежал от нее на кавказские воды. «Коли тебе нечего будет делать, можешь меня навестить, хоть, правду сказать, я разочарован – здесь всё та же тоска, всё те же рожи», – писал Стольников по-французски, вставив единственное русское слово «roji» – эта его привычка к избирательному употреблению отечественного языка была мне хороша знакома. «Кое-кто из наших с истинно христианским милосердием согласился скрасить мое паломничество. Был Сандро Трубецкой, да сбежал, не выдержав свежего горного воздуха, но еще остались Кискис и Тина. Право, приезжай. Давно не видались», – читал я, скрипя зубами от бессилия. Эти строки дышали прежней жизнью, от которой я уехал и по которой теперь так тосковал. Она была рядом, менее чем в сотне верст, но я не имел возможности к ней прикоснуться. Никогда не нравившиеся мне князь Константин Бельской по прозвищу Кискис и Тина, графиня Валентина Самборская, не говоря о самом Базиле, виделись мне посланцами лучезарного Эдема, явившимися подразнить меня в кромешной яме, откуда нет исхода.

Сборы были проведены с молниеносной быстротой. Не миновало и получаса, как я уже выехал в путь. Никитина, которому по моему указанию дали выбрать любую лошадь из конюшни, и его кунака я взял с собой как непосредственных добытчиков известия.

– Что ж, это кстати, – сказал Никитин, которому и собираться было не нужно – он только прихватил бурку. – Мне бы славно наведаться в Серноводск. Надо кое с кем повидаться.

Отчего-то – возможно, из-за того, что моему решению он нисколько не удивился, – мне показалось, будто Никитин заранее предугадал и мою поездку, и свое в ней участие. Признаться, у меня даже мелькнуло подозрение, не выдумал ли он всю историю с Шамилем и Хаджи-Муратом, лишь бы попасть в город по каким-то своим делам. «Если так, с вас двоих и спросится», – подумал я.

– С ним, – кивнул Никитин на Галбация, все так же сидевшего снаружи и стругавшего щепку, – я поговорю. Он на вас зол и приказа не послушает, но мне не откажет.

Так и вышло.

Я, собственно, даже сказал абреку, что прошу его на меня не сердиться за давешнее, но дикарь моей вежливости не оценил. Скользнув по мне неприязненным взглядом, тронул плеткой своего поджарого кабардинца и во всю дорогу держался в стороне от нас. Я видел его черную папаху то слева от тропы, то справа, иногда она надолго пропадала, потом вдруг на вершине холма вырастал летучий силуэт в развевающейся бурке.

– Это он нас стережет, – успокоил меня Никитин, когда заметил, что я слежу за перемещениями горца с беспокойством. – Места тут тихие, но всякое может быть. А он любую засаду издали почует.

Ехать было восемьдесят с лишком верст. Я рассчитывал оказаться в городе к концу следующего дня. Был май, самое лучшее время года в тех краях. Склоны и луга покрылись свежей травой, солнце сияло, но не жарило, а иногда над грядой дальних синеватых гор двумя белыми горбами высовывался Эльбрус, давно уж переставший меня радовать и даже изрядно поднадоевший.

Мой спутник занимал меня несравненно больше пейзажных красот. В дороге деться ему от меня было некуда. Сначала мы двигались молча, я прикидывал, как бы его разговорить.

Если я подробно не описываю внешность своего героя, то лишь потому, что в ней – за вычетом уже поминавшегося мною взгляда – не имелось ничего замечательного. Лицо его было в морщинах, особенно подле глаз, но, по-моему, не вследствие возраста, а скорей от привычки щуриться и задумчиво сдвигать брови. Рассеянным при этом он не выглядел – скорее сосредоточенно прислушивающимся к чему-то, никому более не внятному. Роста Никитин был немногим выше среднего, худощав, как-то весь собран, но в обычных обстоятельствах не быстр в движениях; впоследствии я узнал, что при необходимости этот человек умеет быть стремительным.

Для начала я попросил его показать горское снаряжение, вызывавшее мое любопытство.

– Извольте, – стал объяснять он. – Винтовка у меня харбукской работы, с ореховым прикладом и костяной пятой. Легкая, а бьет без промаха. Тут важно, чтоб заряды были ровно отмерены.

Он достал из газыря пулю в промасленной тряпочке, а потом и заряд.

– Знаю, – кивнул я. – И присошками тоже пользуюсь. А что у вас, Олег Львович, за шашка?

За пределами форта я стал называть его именем-отчеством, он отвечал тем же – это показалось мне неплохим предзнаменованием.

Шашка и кинжал у него были по виду самые простые, в кожаных ножнах без украшений, с деревянною рукояткой.

– Чеченская. Ихние мастера не любят украшений, зато сталь у них отменная. Советую также обзавестись вот такими пистолетами. – Он вынул из-за спины горский же пистолет. – Осечки с ними не бывает. И вот еще важная в горах вещь – андийская бурка. Пощупайте-ка.

Я пощупал.

– Легка и тверда, верно? В такой можно ночевать на мерзлой земле, а пуля, если на излете, ее не пробивает.

Советы эти я принимал с благодарностью. Мне достало ума не изображать из себя командира перед старшим по возрасту и опыту. Никитин, почуяв эту перемену, сделался со мной прост и доброжелателен. Понемногу я подпадал под обаяние его личности. Сам не заметил, как стал рассказывать ему всю свою жизнь. Он слушал сочувственно, иногда усмехался, но не обидным образом, а будто вспоминал или узнавал себя прошлого.

Иногда он уже не только отвечал на мои вопросы, а говорил что-то от себя. Покажет, например, на холмик с воткнутой пикой, с которой свисала цветная тряпка, и скажет: это-де могила воина, павшего в бою с неверными, – была здесь, стало быть, какая-то переделка.

Видно, я завоевал его доверие. Так или иначе, начал он, к случаю, рассказывать кое-что и про себя. Хорошо помню, из чего возникла первая его история.

Это было во время привала, на берегу ручья. Галбаций поил свою лошадь на отдалении от нас, потом совершил намаз и ел, тоже наособицу, что-то свое.

– Черт знает какая тут красота, – молвил я, глядя на светоносную ленту ручья, на острые скалы, на серебреющий неподалеку водопад. – Горы!

– Красиво, – равнодушно признал Никитин. – И на Амуре тоже красиво. Но я, знаете, некрасивую красоту предпочитаю. Которая в глаза не лезет, себя не выставляет, а требует внимательности, соучастия. Чтоб, знаете, серое ноябрьское поле, ивняк вдоль речки, вблизи роща, а вдали опушка леса. Где вырос, то и любишь, по тому и тоскуешь. А это даже и не горы… – Он махнул рукой. – Ничего особенного, подгорки. В Этолии были точь-в-точь такие же.

Я тут как тут:

– Это вы про греческую Этолию? Случалось там бывать?

– Да, недолго.

Он откинулся на спину, сунул в рот травинку.

Мне хотелось блеснуть своими познаниями в географии:

– Этолия – это где город Миссолонги. Там сражался и умер лорд Байрон.

– Ну уж «сражался». – Никитин подавил зевок. – Готовился только, и то не слишком рьяно… Не поспать ли нам часок? Потом будем ехать до самой ночи.

Какой тут сон!

– Вы видали Байрона?! – ахнул я.

– Видал. В лагере. Он пробовал собрать трехтысячный отряд, чтоб отбить у турок Лепанто. Пустая затея. Греков он не понимал и как за дело взяться не знал.

– И какой он был, Байрон? – я даже приподнялся, так мне было интересно.

– Плешеватый, полный, с маслеными глазами. Да я к нему не приглядывался. Мы не поладили. И я уехал… Вы спите, не тревожьтесь. Галбаций постережет.

Олег Львович закрыл глаза и в ту же минуту уснул, а я сидел и смотрел на него, совершенно потрясенный.

Потом весь остаток дня, вечер и наутро, до самого Серноводска, я только и делал, что расспрашивал этого удивительного человека о его жизни. Иногда он не хотел отвечать и уводил разговор в сторону, но и там обязательно обнаруживалось что-то захватывающе интересное.

Помню, я спросил его про Галбация – с чего разбойник, ненавидящий все русское, вдруг проникся к нему такою дружбой.

– История простая, – стал рассказывать Никитин, покуривая в седле свою трубку. – Я, знаете, привык в Сибири к лесу и лесной жизни, привык охотиться в одиночку. Когда попал в форт, наши за вал почти не выходили. Пища – сухари да каша, по воскресеньям солонина, на престольный праздник или августейшее тезоименитство забивали на всю роту тощую корову, выращенную на чахлой крепостной траве. Э, думаю, нескладно живет воинство христово. Сходил на охоту, самовольно. Кабы прознали – хоть тот же Зарубайло, – приговорили бы к битью, и мой зигзаг на сем закончился бы, поскольку бить я себя даю только в драке, а розги и прочее подобное для меня hors de considration. Но прознать о моей отлучке было, пожалуй, трудненько. Незаметно перемещаться я обучился в Сибири лучше, чем тамошний тигр. Как ушел за вал, так и вернулся. Когда же принес офицерам дичь, то был не только прощен, но и назначен старшим охотничьей команды.

Это я к тому объясняю, что Галбаций – тоже природный охотник. Только не на козлов или уток, а на людей. Он с юных лет – канлы, изгой. Убил в своем ауле какого-то обидчика и с тех пор всё скитается по чужим краям. То к ватаге какой-нибудь пристанет, то послужит у немирного князя. Но он вроде меня, предпочитает охотиться в одиночку. Видите ли, Григорий Федорович, тут другая, чем у нас философия. Отобрать у человека жизнь для Галбация все равно что нам с вами куропатку подстрелить. Притом он не злодей, есть у него своя честь, свои правила, которых он сдохнет, но не нарушит. Но «не убий» в число сих правил не входит.

Сядет он в засаду где-нибудь в лесу или на горной тропе. Увидит подходящую добычу – бьет насмерть, чаще всего в глаз, чтоб одежду кровью не попортить. Потом обирает мертвеца. Горцев он подстреливает с разбором – кто из недружного с ним племени. Русских – всех подряд.

– И вы, зная это, с ним водитесь? – вскричал я.

Никитин флегматично отвечал:

– Иных русских и я бы охотно истребил. А уж с точки зрения горцев мы подобны нашествию саранчи и всех нас нужно как можно скорее убить, чтобы «всё на Кавказе стало, как раньше» – это у Галбация любимая присказка. Хотя чем ему было хорошо до русских, для меня загадка. Абреком у себя в Дагестане он стал, еще когда русских в глаза не видывал. Одним словом, разве волк виноват в том, что родился волком? Видно, и волки в природе зачем-то нужны. Не мне судить… Так на чем бишь я остановился? Как Галбаций меня во время охоты на мушку взял?

Я хотел поправить, что до этого он еще не дошел, однако рассказ уже тёк дальше.

– Выстрелил он по мне, да промахнулся. А поскольку такого с ним никогда прежде не случалось, впал в страх. Горцы в большинстве своем суеверны, как дети. И чем храбрее, тем суеверней. Если б покорять Кавказ поручили мне, а я бы на это согласился, – прибавил он и покачал головой, из чего следовало, что вряд ли согласился бы, – я бы их не вырубкой лесов и разрушением деревень завоевал, а одной только мистикой. Понаставил бы по вершинам каких-нибудь телескопов, пустил бы по ущельям паровую машину с трубой, а в тыл к ним заслал своих собственных «пророков» с «имамами». И был бы Кавказ наш, бескровно.

На всякий случай я улыбнулся, потому что у Никитина не всегда можно было понять, всерьез он говорит или шутит.

– Никакой мистики в том, что Галбаций по мне промазал, не было. Просто я услыхал щелчок взводимого курка – у меня слух острый, особенно на охоте – да чуть качнулся в сторону, и пуля вместо того чтоб угодить мне в глаз, чиркнула по моему воротнику. Видно, не настало еще время моему зигзагу оборваться. Ну я, конечно, повалился, будто замертво. А когда стрелок из засады вылез и подошел ко мне с кинжалом, чтобы отрезать башку (у них за русскую голову по три рубля дают), я его и удивил… От изумления он не очень и сопротивлялся, только шайтана поминал. Но еще больше он поразился, когда я его живым отпустил и даже оружия не отнял.

– А почему вы его отпустили?

– Знаете, Григорий Федорович, я заповеди «не убий» не придерживаюсь – почти что как Галбаций. Говорю «почти», ибо имею на сей счет твердые правила. Я могу убить человека либо в миг прямой для себя опасности, то есть в схватке, либо если нужно истребить гадину, отравляющую мир своим существованием. Опасности оглушенный абрек уже не представлял, а гадина он или нет, мне было неизвестно. В подобных случаях я следую золотому правилу юриспруденции и толкую всякое сомнение в пользу обвиняемого… – Никитин произнес это с таким видом, будто на плечах у него была не бурка, а судейская мантия. – Ну а далее уж вступила в действие юриспруденция Галбация. Если кто-то подарил жизнь горцу, тот перестает быть ее хозяином и должен вечно служить своему благодетелю. Что ж, мне от моего кунака много пользы. Он не человек, а золото – конечно, на свой разбойничий манер. Не удивлюсь, если кроме меня на свете нет никого, к кому он со спокойной душой мог бы повернуться спиной или открыть душу. Я научился от него и туземным наречиям, и обиходу, и миллиону всяких горских премудростей. Галбаций уже сто раз вернул мне долг, а ему все мало.

Меня заинтересовало странное выражение, дважды прозвучавшее в его речи.

– О каком «зигзаге» вы говорите?

– Жизнь видится мне большим Зигзагом, – немного смущенно объяснил Олег Львович. – Вам верно случалось карабкаться на кручу горной тропой? Она никогда не бывает проложена вертикально, всегда идет зигзагами. Иначе не подняться, особенно с поклажей, а как без нее? Движение вверх требует силы и напряженного внимания, ведь никогда не знаешь, что за следующим поворотом, – может, там притаился барс, или засел абрек с ружьем, или из-под ног осыплется земля, или завалит камнепадом. Однако не спускаться же? Вот и идешь. Зачем, спросите вы? – Никитин пожал плечами. – Чтоб добраться до вершины. Вдруг за нею райская долина, в которой ждет блаженство? А коли долины нет – и наверняка почти нет – все-таки несомненно сверху откроется чудный вид и вперед, и назад. Будь начеку, соизмеряй каждый шаг, дыши ровней, не трусь – и, если повезет, доберешься до высшей точки. Уж во всяком случае скучать не будешь. Это и есть жизнь, простите за копеечное философствование. Я ему в тайге научился, когда подолгу в засаде на медведя сидел. Если в Сибири не философствовать, сам в медведя превратишься.

Тогда я спросил о том, что меня жгуче волновало, но к чему я доселе не осмеливался подступиться:

– Должно быть, ужасно провести пятнадцать лет на каторге, прикованным цепью к тачке?

– Наверняка. Впрочем, не пробовал.

– Как же?

Никитин поглядел на меня своим неспешным взором, словно решал, до какой степени может быть со мною откровенен. Вердикт был вынесен в мою пользу.

– Я, Григорий Федорович, очень цепко держусь за жизнь, не хуже репейника, и задешево ее никому не отдам. Однако дорога она мне не любою ценой. К примеру, таскать на цепи тачку с камнями или терпеть побои от охраны – это hors de considration. Лучше уж я с такого зигзага в пропасть спрыгну. Меня за непочтительное поведение во время следствия отделили от прочих осужденных и отправили в жуткую дыру, откуда до ближайшего жилья пятьсот верст. Содержались там одни уголовные, а начальником был страшный человек, некий капитан Лахно, бог и богдыхан этого инферно. Не буду описывать тамошних порядков – вы, пожалуй, решите, что у меня болезненная фантазия. Прибыл я на рудник, поглядел вокруг, полюбовался на капитана и сбежал при первой удобной возможности. Я, знаете ли, мастер по части создания удобных возможностей.

– Сбежали?! Но как же! Вы говорили, пятьсот верст до ближайшег жилья! Разве это не верная погибель?

– Для неопытного в тайге человека, каким я тогда был, безусловно. Но я ведь не самоубийца. Я засел вблизи каторги, пропустил мимо отправленную за мной погоню, а ночью пробрался обратно. Влез в окно капитановой спальни, разбудил богдыхана и душевно с ним потолковал, приставив к горлу ножик. – Никитин засмеялся от приятного воспоминания. – Беднягу в холодный пот кинуло. Он думал, я зарезать его вернулся. Вообще-то стоило. Но я предложил ему сделку. Я дам слово, что не сбегу (все равно бежать оттуда некуда), а за это он позволит мне жить вольно. В рапортах же станет отписывать, будто я в работах. На том и сговорились.

– И он вас потом не обманул?

– Я, Григорий Федорович, в людях разбираюсь. Лахно был зверь, но со своими жизненными правилами, с самоуважением. Такой даст слово – сдержит.

– А донесли бы?

– Кто? Стражники? Они капитана как огня боялись. Власть там только одна – Лахно, а до всякой иной, как до неба. Вот так я пятнадцать лет и прожил: сначала при богдыхане, потом при его преемнике (он из тамошних же стражников был, ко мне привычный). Плавал по рекам, ходил по тайге, научился добираться до дальних сел, менял пушнину на потребные мне вещи. Когда как следует обучился лесному житью, мог, конечно, и вовсе уйти – хоть до Урала. Слово держало.

История эта произвела на меня такое впечатление, что, осмысливая ее, я надолго умолк. Таких людей я никогда прежде не встречал. И более всего, пожалуй, меня поражала простота и естественность, звучавшие в его речи. Чувствовалось, что каждое слово тут – даже не правда, а малая толика правды, на самом же деле «зигзаги» моего спутника были еще живописней.

– А верно ль, что вы Наполеона видали? – вдруг вспомнил я и смутился (разговор-то был мною подслушан).

Но обошлось.

– Солдаты наболтали? Да, один раз видел. Тоже в некотором роде история… Не вблизи, правда. Вот с такого примерно расстояния. – Он показал на кривую березку, до которой было шагов пятнадцать. – Когда Корсиканец сбежал с Эльбы, я находился в отпуску, после ранения. Потому имел возможность вступить в двинувшуюся против него английскую армию волонтером. К битве при Ватерлоо, однако, не поспел. С «Чудовищем» управились без меня. Но я по юношеской горячности желал довести дело до конца. В ту пору я считал Наполеона архигадиной, представляющей опасность для всего человечества. Был уверен, что он непременно вывернется и опять завалит Европу трупами. Нужно его уничтожить, как испепеляют рассадники чумы. Узнав, что Бонапарт передался британцам, я сел на корабль и отправился в Англию. Пленника держали с почетом на фрегате «Беллерофонт», стоявшем у плимутского берега, пока парламент решал участь низложенного императора. После обеда он всегда прогуливался по палубе, и лодочники за полгинеи катали зевак мимо корабля. Хоть был я очень молод, девятнадцати лет, и чертовски глуп, но промаху бы не дал. Рука у меня была твердая, пистолеты хорошо пристреляны, а расстояние, как вы видели, самое небольшое. И, главное, с первой же поездки мне повезло – Бонапарт стоял у борта, глядел на чаек. И, знаете, такая на этом лице читалась усталость, такое равнодушие. Видно было: этому человеку уже все равно, что с ним сделают. Я понял, во-первых, что он никогда уже не «вывернется», с завоеванием мира покончено. А во-вторых, что он не гадина. И вопрос сам собою решился. Заряды остались неистраченными…

Хоть я и знал, что Наполеон окончил свои дни на острове Святой Елены, а все ж был разочарован такой концовкой. Я представил себя на месте Никитина и подумал, что с пятнадцати шагов при моем навыке запросто посадил бы пулю прямехонько под знаменитую трехуголку, навеки войдя в историю как отмститель и тираноборец.

А еще мне захотелось показать Никитину, что и я чего-то стою. Как раз и повод был подходящий.

– Попасть из движущейся лодки в мишень, находящуюся на корабле, который тоже качается на волнах, не так-то просто, – с глубокомысленным видом сказал я. – Вы, должно быть, изрядный стрелок?

Он попался в капкан, коротко ответив:

– Да, я хорошо стреляю.

Я тут же предложил сделать привал и посоревноваться в стрельбе. Так или иначе пора было дать лошадям передышку.

Никитин с веселой улыбкой одобрил мою идею.

На пистолетах я смог явить себя во всем блеске. Если с пятнадцати шагов мы оба равно поразили цель (подобранные с земли старые грецкие орехи), то на двадцати я попал, а Никитин промахнулся.

– Вы, должно быть, давно не практиковались, – великодушно молвил я.

Он удивился:

– А зачем? В пистолетах очень уж большая меткость никогда не надобится. В бою стреляют почти в упор.

– Вы забываете о дуэли.

– Для дуэли крепкие нервы важней меткости. Только трясущаяся рука может промахнуться с десяти шагов, а на большее расстояние соглашаться нечего. Зачем превращать поединок чести в комедию?

Я не нашелся, что возразить, и почувствовал себя задетым.

– Попробуем из винтовок? – предложил я, уверенный, что вновь одержу верх.

– Пожалуй. Вон над балкой летают фазаны, – показал Никитин. – Будет нам ужин.

Мы расчехлили ружья и стали ждать, когда вспорхнет следующая птица. Спустившийся с холма на звук выстрелов Галбаций с интересом наблюдал.

– Летит!

Я еще только приложился, а мой соперник уже выпалил. Птица упала.

– Еще раз! – потребовал я. – Это была курочка, ее на троих маловато.

Всё повторилось. Никитин стрелял с поразительной сноровкой и меткостью.

Теперь уж он мне сказал, безо всякой язвительности:

– Вы, видно, мало упражнялись по быстро движущимся целям. Зря. Этот вид стрельбы на охоте, как и на войне, важней всех прочих.

Вечером мы славно отужинали дичью, причем обе птицы достались нам, потому что абрек опять ел что-то свое и в стороне. Поев, завернулись в бурки, раскурили трубки.

Пользуясь установившейся меж нами доверительностью, я сказал:

– Послушайте, Олег Львович, даю слово, что это останется в тайне. Вы точно не знаете, что такое приключилось с Зарубайлой?

– Знаю, – был невозмутимый ответ. – Я его убил.

– Как так?!

Я уронил трубку.

– Как убивают гадину, которая желает ужалить. Камнем. Если гадюка ползет мимо меня по своим змеиным делам, я ее не трону. Но коли уж к ноге моей подбирается, прихлопну, и дело с концом. Или я не прав?

Поскольку я не ответил, он как ни в чем не бывало продолжил:

– Фельдфебель с самого начала меня невзлюбил, всё норовил пакость сделать. Он в форте на наушниках держался, а я их расшугал – не люблю. Надеялся через нового начальника меня извести – не вышло. Я по его глазам видел: не успокоится, пока в землю не зароет. Когда я вчера увидал его в лесу с ружьем, идущего по моему следу, понял: это он со мной поквитаться пришел. Тут уж кто кого.

– Вы ошиблись! – воскликнул я. – Зарубайло попросился у меня всего лишь проследить, вправду ли вы только охотитесь или тут что другое!

– Ерунда. У него и курок взведен был. Застрелил бы, а после наврал бы, что я на него накинулся. Эту породу я хорошо знаю. Черт с ним, Григорий Федорович. Одной гадиной меньше – воздух чище. Покойной ночи.

Сказал – и уснул, а я еще долго ворочался, всё не мог успокоиться.

Глава 4

В Серноводске. Coup de foudre. Мы на подозрении. Разговоры на бульваре

В Серноводск мы прибыли раньше, чем я думал, – вскоре после полудня. Городок этот был особенный, каких в России тогда почти не имелось. Он и выглядел как-то не по-русски: весь новенький, чистенький, умно выстроенный и устроенный. Со своими правильными улицами, с бульварами и парками, с классическими зданиями водолечебниц и бань, он скорее напоминал какой-нибудь Бад-Эмс или Карлсбад. Ощущение заграничности возникало еще и из-за подступавших с юга гор, так редких в русском пейзаже; в особенности же необычно выглядело население. В нем почти совершенно отсутствовал простонародный элемент – лишь «чистая» публика, военные, да живописное вкрапление ногайцев, кабардинцев, черкесов, карачаев и прочих горских жителей. Были, конечно, и казаки – терские, кубанские, гребенские, – но они одеждой, видом, да и лицами мало отличались от «вольных сынов Кавказа» (это выражение тогда было в большом ходу у приезжих курортников).

Мода ездить не на немецкие, а на русские воды возникла незадолго перед тем и весьма соответствовала духу патриотизма, поощрявшемуся государем Николаем Павловичем. После увлечения всем европейским, свойственного александровской эпохе, теперь почиталось правильным тоном хвалить свое, отечественное, и оказывалось, что у нас есть всё то же, что у них, но только лучше. Например, превосходный курорт с целебными источниками, способными излечить нервные, желудочные и любовные болезни.

Дорога на Кавказ занимала не меньше времени, чем в Германию, была неудобна и дурно содержалась, а все же многие петербургские и московские маменьки охотно везли сюда дочерей. Причин было две. Во-первых, для поездки на Кавказ не требовалось заграничного паспорта (получить его в николаевские времена было не так просто); во-вторых, средь серноводских «водохлебов» (словечко из юмористических журналов той эпохи) попадались отменные женихи.

Конечно, паломничество это стало возможно лишь с тех пор, когда прекратились набеги «хищников» и зона военных действий сдвинулась из предгорий дальше к югу-западу и юго-востоку. В Серноводске теперь стоял только так называемый «семейный» батальон, да находилась главная квартира Средне-Кавказской линии, а боевые части располагались по окрестным станицам или, в теплое время года, ставили палаточные лагеря.

Когда я увидел с холма зеленую долину и привольно раскинувшийся в ней город с белыми домами, меня охватило праздничное настроение. Трехмесячное сидение в форте казалось тягостным сном, от которого я наконец пробудился. Мысленно я поклялся сделать всё возможное, чтоб более туда не возвращаться. С тогдашней моей любовью к цветистости я называл это «выдернуть роковую Занозу из своей судьбы».

Несмотря на срочность донесения, сначала я желал привести себя в порядок, чтоб явиться к генералу в надлежащем виде. Это означало, что нужно приискать себе пристанище. В Серноводске, переполненном ранеными и отдыхающими, это было очень непросто.

Наскоро распрощавшись с Никитиным (он сказал, что остановится у приятеля) и условившись встретиться в три с половиною подле штаба, я отправился в гостиницу «Парадиз». Владела ею купчиха Маслова, которой в городе принадлежали все лучшие заведения: дорогие магазины, ресторация с кофейней, бильярдная. Попросил комнату – мне отказали чуть не со смехом. Чего захотел – в мае-то, в самый сезон!

Сунулся я в гостиницы попроще, даже в казенную, что предназначалась для прибывающих по службе офицеров, – то же самое. Искать комнату у жителей времени не оставалось.

Делать нечего. Я доехал до штаба, оставил коня и вещи на попечение караульного начальника. Хотел хоть умыться у питьевого фонтана и стряхнуть с себя пыль, но передумал. Уж коли нет возможности явиться пред очи начальства молодцом, пусть генерал увидит меня измученным долгой скачкой. Для гонца, принесшего грозную весть, оно, пожалуй, даже правильней.

Еще нарочно потопав ногами, чтоб посадить на сапоги погуще пыли, и придав лицу как можно больше изнеможения, я поспешил к штабному крыльцу. Там уж дожидался Никитин. Он, видно, устроился счастливее моего – был вымыт, в свежей черкеске и сверкающих сапогах. Я решил его с собой к генералу не вести, а то, право, вышло бы странно: подчиненный во всем чистом, а начальник будто в помойке извалялся. Неподалеку сидел на корточках Галбаций, строгал щепку своим замечательным кинжалом и так поглядывал на проходивших мимо офицеров, что было видно, с каким удовольствием он оттяпал бы любому из них голову.

– Дожидайтесь здесь, – сказал я, наскоро перекрестился и с топотом вбежал в приемную.

– Комендант форта Заноза поручик Мангаров! – хрипло выкрикнул я с порога. – С неотложным донесением к его превосходительству!

Адъютант был в тонкой черной черкеске с эполетами, алом бешмете; пробор у него сиял зеркальной гладкостью. Мне подумалось: если б три месяца назад я не сделал глупость, то мог бы сидеть на его месте и так же холодно разглядывать какого-нибудь запыленного оборванца.

– Скорей доложите! Я провел сорок часов в седле!

– Сорок? – переспросил он. – До форта Заноза, сколько мне помнится, от силы девяносто верст. С какою же скоростью вы скакали? Две версты в час?

Я бы, верно, вспылил и наговорил штабному грубостей, но здесь дверь за моею спиной раскрылась, послышались легкие шаги, и звонкий голос произнес:

– Мишель, папа у себя?

Я обернулся.

На пороге, вся в ореоле солнечного света, лившегося из дверного проема, стояла тонкая, стремительная девушка в чем-то белом, а может быть, светло-голубом. Я толком не разглядел наряда, пораженный прелестью ее лица. Веселое, оживленное, разрумянившееся от быстрой ходьбы, оно, вероятно, показалось мне таким несказанно прекрасным еще и потому, что я очень давно не видел барышень из хорошего общества. А впрочем, это я задним числом рационализирую – и преглупо делаю. Что ж самого себя обкрадывать? Миг, когда я впервые увидал Дашу, был и остается одним из драгоценнейших в моей жизни. Кажется, этот эффект называют coup de foudre[4].

Я уж писал, что своего собственного лица в двадцать три года воскресить в памяти не могу, но юную Дарью Александровну, стоит мне зажмуриться, вижу, словно она и сейчас передо мною.

Вижу поднятые кверху, по тогдашней моде, золотые волосы с затейливыми пружинками свисающих локонов; чуть удлиненные, полные молодой жизни глаза; нетерпеливо приоткрытые губы, верхняя – тонкая, нижняя – пухлая; влажно поблескивающие зубки. Во весь остаток жизни эти черты являлись в моем представлении наивысшим образцом красоты, и даже не совсем правильный, немного вздернутый носик, когда я встречал его у других женщин, казался мне чертой очаровательной.

Неприятный адъютант вскочил, отвечав по-французски, что Александр Фаддеевич у себя, и один. Девушка уж хотела пройти в кабинет, но вопросительно задержала взгляд на мне. Полагаю, моя непрезентабельная фигура в штабной обстановке смотрелась дико.

Поймав этот взор, адъютант Мишель пояснил:

– Комендант форта Заноза, прибыл с донесением.

Я, спохватившись, стукнул каблуками:

– Мангаров.

И тут – клянусь – лицо чудесной барышни изменилось, словно она только сейчас как следует меня рассмотрела. Мне даже показалось, будто она тоже потрясена, как и я.

После секундной паузы она тихо, дрогнувшим – да, дрогнувшим! – голосом молвила:

– Дарья Александровна Фигнер…

Помедлила еще, как бы желая что-то прибавить, но качнула головой и быстро скрылась за большими белыми дверями.

Я пришел в несказанное волнение. Она не осталась ко мне равнодушной! Или, быть может, померещилось?

– Elle est si belle! Comme une apparition…[5] – мечтательно произнес адъютант.

Прекрасное видение словно бы растопило между нами лед.

– Так вы говорите, срочное донесение? Ежели хотите, доложу. Но сами видите… – Он кивнул на кабинет. – К его превосходительству из Петербурга третьего дня приехала дочь. Он всё время с нею. Если что-то не очень важное, осерчает.

Я встрепенулся, вспомнив о деле.

– Нет-нет, это очень важно! И совершенно секретно. Докладывайте.

– Ну, глядите.

Он зашел в кабинет и через полминуты вернулся с Фигнером. Не дослушав даже моего представления и не подавая никакого признака, что вообще меня помнит, генерал сдвинул рыжеватые брови и закричал:

– Как смели вы оставить крепость? Кто дозволил вам являться в Серноводск без вызова? – Его лысина в мгновение налилась кровью. Начальник Средне-Кавказской линии славился вспыльчивостью и крутонравием. – Я вас за это под арест посажу!

– Извольте. Только сначала выслушайте, – отвечал я. – Я не от блажи сто верст по горам проскакал.

Дерзя, я не слишком рисковал. Мне было известно, что Фигнер любит офицеров «с характером», а кроме того привезенное мной сообщение должно было произвести впечатление.

Так и вышло.

Коротко и четко, пока без одробностей, я изложил суть.

Его превосходительство переменил тон.

– Да верно ли? – озабоченно сказал он. – А ну-ка, пойдемте. Капитан, – велел он адъютанту, – Честнокова ко мне, быстро! О том, что слышали, никому.

Мы вошли в кабинет. Попросив у дочери извинения и предупредив, что вряд ли придет к чаю, Фигнер поцеловал барышню в лоб, и она вышла, но перед тем одарила меня еще одним взглядом, от которого меня зазнобило. Определенно, я ее заинтересовал!

– Сейчас придет майор Честноков, штаб-офицер жандармского корпуса. Расскажете всё при нем, чтобы не повторять дважды. Этот вопрос по его части.

Буквально через минуту в дверь деликатно стукнули, и сразу вслед за тем мягкой, невоенной походкой вошел маленький человек в голубом мятом сюртуке, с такими же примятыми чертами лица. Он обратился к генералу по имени-отчеству, тот отвечал тем же:

– Вот, Иван Иванович, послушайте-ка, какие новости раздобыл для нас комендант Занозы.

У меня есть основания собой гордиться – после короткой внутренней борьбы порядочность возобладала над честолюбием. Возможно, причиною этой нравственной победы была прекрасная Дарья Александровна – мне казалось, будто всё, что я делаю, теперь происходит перед ее испытующим взором.

– Новость добыл не я, а солдат Никитин. Я взял его с собой. Прикажите, он доложит вашему превосходительству сам.

О Галбации поминать я не стал. Абреку благодарность русского начальства нужна, как репей ослиному хвосту. Другое дело – разжалованный.

– Это который Никитин? – негромко осведомился майор, впиваясь в меня прищуренными глазками. – Уж не сибирский ли сиделец?

– Тот самый, – удивился я подобной вездесущести. Даже восхитился, подумав, что, как жандармов ни ругают, а свою службу они несут исправно, всем бы так. Мало ли на Среднем Кавказе гарнизонов, да и ссыльных полно, а вот ведь сразу вычислил своего подопечного!

Жандарм покачал головой, но ничего не сказал.

Вызвали Никитина.

Он держался уверенно, говорил сухо, излагая одни лишь факты и воздерживаясь от каких бы то ни было суждений.

После первой же фразы, заметив грамотность речи, генерал перебил его и спросил, какова его история, но ответить Олегу Львовичу не пришлось – майор сделал это сам, наклонившись к самому уху его превосходительства, и говорил до того тихо, что я кроме жужжания ничего не разобрал. Фигнер нахмурился и велел Никитину продолжать, что тот преспокойно и сделал.

Несколько раз, всё более и более возбуждаясь, генерал задавал вопросы – на каждый у Никитина имелся исчерпывающий ответ.