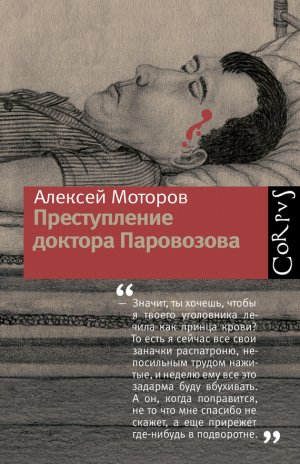

Преступление доктора Паровозова Моторов Алексей

Белый закинул гитару за плечо, и мы отправились в изолятор. По дороге он сообщил, что Белый – это от фамилии Беляев, что я его, если угодно, могу звать Сашей, Шуриком или, как все, Белым. Ну а Вовка меня не встречает, так как начался конкурс песни и он там выступать должен.

Тут мы уже к изолятору подошли.

– Ты постереги мой чемодан, Шурик, – попросил я.

Не хватало еще, если прямо сейчас в изоляторе досмотр вещей сделают и мою «Приму» найдут. Мало ли какие у них тут порядки, в «Дружбе». Все-таки от медицинского института лагерь, не шутки.

Но никакого желания рыться в чемодане докторша не изъявила, так, пару вопросов задала, путевку у меня забрала, ну и на вшивость проверила, в буквальном смысле.

И пошли мы с Сашей Беляевым в корпус, где меня забронированная койка ждала. Саша успел мне рассказать, что вожатые у нас на отряде хорошие, Ирка с Володей, особенно Володя классный.

– Ну, ты и сам все поймешь со временем, – добавил Белый, – таких людей не часто встретишь, как наш Володя Чубаровский.

А что таких людей, как Саша Беляев, тоже не часто встретишь, это я понял почти сразу.

Саша Беляев был ярко выраженным пионером-вундеркиндом. В то время ему только исполнилось четырнадцать, и он закончил седьмой класс.

Он бегло болтал по-английски, обсуждал какие-то неведомые книги, объяснял другим пионерам разницу между преждевременной эякуляцией и эректильной дисфункцией и декламировал стихи Бродского.

Но самое главное, Саша Беляев был настоящим художником, он потрясающе рисовал.

В дружбинскую историю Белый попал навечно, окрестив станцию Новоиерусалимская Доусоном.

Замызганную подмосковную платформу с кафе-тошниловкой «Ветерок», где портвейн «Иверия» в розлив под яйца вкрутую, он назвал именем легендарного поселка старателей Клондайка. И многие поколения после нас продолжали свои набеги на Доусон, ощущая себя героями Джека Лондона.

Мое бесконечное уважение Саша Беляев завоевал после одного случая.

У нас пионервожатой в одном из младших отрядов была Чика, Маринка Чикина, симпатичная девушка отчетливых форм.

Однажды Белый подошел к ней, долго переминался с ноги на ногу, смотрел на нее как-то грустно, а потом и говорит:

– Можно ли тебе, Марина, задать деликатный вопрос?

– Да, Саша, ну чего тебе, говори, – нетерпеливо ответила Чика, а она торопилась куда-то.

– Марина, скажи, пожалуйста, – спросил очень печально Саша, – а тебе бюстгальтер не жмет?

Мы прошли в абсолютно пустой корпус, где на втором этаже находились спальни нашего первого отряда.

– Вот и койка твоя, – показал мне на кровать у двери Саша Беляев, – а та, через проход, – моя, так что соседями будем. А теперь пошли на конкурс песни, там и своего Антошина увидишь. Он, кстати, один из главных исполнителей!

На той самой танцплощадке при клубе, которую я еще в субботу приметил, собралась тьма народа, судя по всему, весь лагерь. Пищали малыши-октябрята, пихались мелкие пионеры, пионеры постарше сохраняли достоинство, лишь иногда позволяли себе невинные шалости, вроде запустить во впереди сидящего конфетным фантиком. Вожатые, совсем молодые парни и девушки, урезонивали свои отряды, а чуть в сторонке, судя по отсутствию пионерских галстуков, расположились прочие сотрудники лагеря.

Я нашел свободное местечко, сижу, жду, а сам думаю, что знаю я все эти конкурсы песни, друг на друга похожие. Сейчас начнется «Орленок, орленок, взлети выше солнца» или, в крайнем случае, «Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень».

В свои неполные пятнадцать лет я был опытным пионером, то есть человеком, который совершил более двадцати лагерных ходок. А в первый раз мне вообще всего шесть было, еще в школу не ходил. Потому как очередные семейные сложности и сидеть со мной некому, а добровольно я ни за что бы не поехал. Меня каждое лето запихивали в разные пионерлагеря, иногда на все три смены, и всякий раз я отправлялся туда как на каторгу.

Как-то и вспомнить об этих лагерях особо нечего. Разве что моего друга Мишу Кукушкина, как он меня десятилетнего учил курить махорку, которую спер у нашего художника. Мишка ловко сворачивал самокрутки, потом по приставной лестнице лазил прикуривать на чердак клуба, где он под потолком, за неимением спичек, развесил на продольной балке длинную веревку, запалив ее с одного конца. Веревка так тлела неделю, если не больше. Я курил, кашлял, и мы оба смеялись. Или как в том же году наш пионервожатый Саша вдруг предложил мне и еще троим пацанам из отряда сходить с ним за грибами и мы набрали их центнер, а вечером повара нажарили нам целый противень.

И только недавно я начал какое-то подобие удовольствия получать от всей этой лагерной жизни, вот, например, в спортлагере два года назад. Там, конечно, было здорово. Жили мы не в корпусах, а в палатках, откармливали нас как поросят, все пацаны из нашей палатки быстро стали моими друзьями, а я каждую ночь пересказывал им детективы, которых помнил целую кучу. У меня всегда память хорошая была. Правда, часто оказывалось, что я рассказывал эти страшные истории самому себе, потому что остальные к тому времени дрыхли без задних ног.

А в основном нас вечно мучили всякими смотрами строя, смотрами песни, пионерскими вахтами, встречами с ветеранами, приездами шефов, спартакиадами, возложением цветов к памятникам и разными конкурсами. Кроме того, нужно было фигурно заправлять койку, при виде вожатых вскидывать руку в салюте, а в «Орленке», куда я ездил до пятого класса, пионеры, по замыслу начальника, должны были ходить всю смену исключительно в белых рубашках и галстуках. И при появлении начальника лагеря по фамилии Каютов истошно голосить, типа:

- Раз-два, три-четыре,

- Три-четыре, раз-два!

- Кто шагает дружно в ряд?

- Это смена комсомола,

- Юных ленинцев отряд!

Начальнику очень нравилось такое проявление пионерского задора. На перекрестке у лагеря стоял одинокий синий щит с надписью: «П/л „Орленок“». А снизу кто-то приписал белой краской:

каютов – идиот!

Вот и теперь я приготовился услышать что-то из стандартно тоскливого, до тошноты, пионерского песенного набора.

Тут кто-то вышел и объявил, что финальным в конкурсе песни будет выступление первого отряда. Все радостно захлопали, и я в том числе.

Первый отряд показался буквально через минуту, постепенно выползая из боковой двери. На всех пионерах были белые халаты, причем не то что не по росту, это мало сказать, а размеров этак на пять больше, чем нужно. У некоторых, самых мелких, халаты волочились, как шлейф, по земле, подметая сцену.

Привидения изображают, догадался я и приготовился было заржать, но, увидев очень серьезные лица зрителей, передумал.

Я даже Вовку Антошина в халате узнал не сразу, а только тогда, когда он с каким-то длинноволосым парнем выбрался из общей кучи и они с гитарами наперевес подошли к краю сцены. Я, чтобы он заметил, стал на месте подскакивать, и рукой помахал. Тут Вовка на меня посмотрел и кивнул так сдержанно, что, мол, узнал тебя, не суетись, а сам принялся гитару подстраивать.

Наконец он подмигнул своему напарнику, и они заиграли какое-то очень веселое вступление, типа «Поспели вишни в саду у дяди Вани!».

И весь отряд дружно подхватил:

- Наш медицинский институт

- Ругают там, ругают тут,

- Что, дескать, техникой живем

- И вас, врачей, не признаем.

- Не словом, делом вам ответим,

- Когда появится больной,

- Первый, второй и третий

- Четвертый, пятый и шестой!

По реакции зрителей стало понятно, что это какая-то очень знакомая песня, и пионеры с вожатыми, и обслуживающий персонал – все дружно улыбались, а многие подпевали. В конце, когда были слова про то, что тебя куда-то пошлют, далеко на север, но ты в таежном лазарете вспомнишь, как тебе было когда-то весело с первого по шестой курс, почти все встали. А тот мужик, начальник лагеря, который Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, встал первым и хлопал потом дольше всех.

Какая интересная песня, и почему здесь ее все распевают, даже малыши, а я впервые слышу? Мне тогда был еще незнаком этот шутливый гимн Первого медицинского института. Как оказалось, существовал еще гимн, серьезный, но его я услышал чуть позже.

Ну а когда овации стихли, Вовка с тем волосатым парнем переглянулись и после короткого вступления другую песню начали. Я сначала ушам своим не поверил, когда они запели уже без отрядного хора, а так, дуэтом.

- Лица стерты, краски тусклы —

- То ли люди, то ли куклы,

- Взгляд похож на взгляд,

- А тень – на тень.

- И я устал и, отдыхая,

- В балаган вас приглашаю,

- Где куклы так похожи на людей.

Ничего себе, это же знаменитые «Марионетки», песня подпольной группы «Машина времени»! И где? На конкурсе песни в пионерском лагере! Ну, сейчас их уроют, как пить дать, у нас в школе даже на танцах директриса запрещала подобное играть.

Я осторожно взглянул на начальника лагеря, на Мэлса этого, но тот продолжал как ни в чем не бывало улыбаться и кивать головой в такт музыке.

Эх! Да мне тут с каждой минутой все больше и больше нравится, я точно сюда не зря приехал!

Ну все, последний аккорд взят, и долгие, как писали в газетах, продолжительные аплодисменты. Вовка спрыгнул со сцены и протиснулся ко мне.

– Вот познакомься, – говорит и на того парня показывает, с которым «Марионеток» дуэтом исполнял. – Это Балаган, а это, – продолжает он, – тот самый Леша Мотор, который и будет нашим соло-гитаристом.

– А когда, – спрашиваю, – играть-то будем, может, прямо сейчас и начнем?

Вовка со смешком Балагану говорит:

– Лехе-то неймется, у него с субботы руки чешутся! Репетиция после тихого часа, так что терпи!

– Пошли лучше, – говорит этот Балаган, – перекурим, а то обед скоро, а мы весь день сегодня фигней маемся, придумали тоже конкурс, не выпить, не покурить!

Мне он сразу понравился, веселый, с юмором. А Антошин, как узнал по дороге, что я кучу сигарет притаранил, тоже веселый стал.

– Живем! – Вовка даже руки потер. – Живем, Балаган, хватит уже бычки подбирать!

А я что, я ничего, мне не жалко!

– Давай, – говорит, – сразу сигареты перепрячем, пока их у тебя из чемодана не сперли. Отнесем Генкину, у него надежно, как в швейцарском банке, никто не возьмет.

Интересно, у какого Генкина мы сигареты прятать будем? Оказалось, что у младшего, он тому завхозу родным сыном приходится, как Балаган объяснил. Пока Генкину сигареты передавали, я скромно на улице стоял. Затем обедать пошли, а после – курить на бревнышко, где почти пол-отряда собралось. Меня там всем представили, а в честь знакомства у меня каждый по разу закурить стрельнул, пачка сразу и кончилась.

Потом, как положено, тихий час настал, где по обыкновению никто и не думал спать, а все дружно трепались, но только, в отличие от других лагерей, никто из вожатых не забегал в палату и не орал дурным голосом, призывая ко сну. А больше всех куролесил, конечно, Вадик Калманович. Вожатых своих я, кстати, так и не увидел, всем распоряжался парень лет семнадцати, Игорь Денисов, который, как оказалось, был помощником вожатого и барабанщиком ансамбля.

И наконец, после тихого часа мы двинули в клуб на репетицию. Игорь Денисов подловил Вадика в коридоре и очень строго ему сказал:

– Так, Калманович, дуй в столовую, возьми полдник на нашу долю, да смотри не сожри по дороге!

Вадик немедленно заржал и в столовую умчался, а мы в клуб отправились. Меня всю дорогу подмывало в галоп пуститься, но пришлось идти как все – солидно и не торопясь.

В уже знакомой подсобке нас ждал руководитель лагерного ансамбля Юра Гончаров.

Мне была выдана МОЯ гитара, к которой прилагался усилитель «Родина», две колонки размером с холодильник и двойная педаль эффектов, что позволяла гитаре визжать и квакать на все лады! Принимая эти сокровища, я так увлекся, что не сразу заметил Борю Генкина, который скромно сидел в уголке с паяльником в руке и что-то колдовал. Оказалось, помимо того что он киномеханик, Боря в нашем ансамбле наиважнейший член коллектива – инженер-техник, то есть человек, который будет паять нам провода, чинить колонки и усилители, а во время выступлений следить за звуком и светом.

Боря протянул мне руку и представился очень коротко, но весьма дружелюбно и как-то застенчиво.

– Борис, – кивнул он, а после того, как я ему сообщил, что меня зовут Леша, сказал мне так же немного смущенно, что, дескать, помнит, и добавил, улыбнувшись: – Мотор!

Тут Юра Гончаров заявил, что сегодня он решил провести репетицию не за закрытыми дверями в клубе, а на сцене танцплощадки. Мол, публичные репетиции будут нам мешать халтурить. Все сразу невероятно обрадовались, а я, наоборот, жутко разволновался. Не хватало еще облажаться при всем честном народе.

Когда мы выволокли аппаратуру на сцену танцплощадки, нас там уже ждал весь лагерь. Казалось, народу тут собралось еще больше, чем на песенном конкурсе. В толпе то тут, то там мелькали ребята, которые по каким-то неуловимым признакам опознавались как «местные». Пришли из своей деревни музыку послушать.

Сидячих мест хватило немногим, остальные просто стояли, смотрели на нас, переговаривались. Хорошо, что минут пятнадцать ушло на подключение, настройку – как раз хватило, чтобы унять дрожь в коленях. Я обхватил левой рукой удивительный, непривычно тонкий и длинный гриф, правой пощелкал переключателями на корпусе, а Боря Генкин помог подтянуть на нужную высоту гитару, отрегулировав ремень.

Ну а потом как начали: и «Листья желтые», и «Дом восходящего солнца», и из «Крестного отца». И я сразу забыл про свой мандраж, потому что никогда мне еще не доводилось извлекать такой чистый, красивый и мощный звук. К тому же благодаря педали гитара и вовсе чудеса стала творить – и визжала, и квакала, и плакала. А я как будто на ней всю жизнь играл, а не впервые в руки взял. И когда мы, солируя по очереди, с нашей клавишницей по имени Оля сыграли одну очень красивую мелодию из Джо Дассена, то все хлопали минут пять, не меньше, особенно деревенские. И Оля каждый раз, поднимая на меня глаза от электрооргана, улыбалась весьма приветливо. А она ничего. Симпатичная. Даже очень.

Сразу после репетиции ко мне подбежал молодой мужик в пионерском галстуке, весь какой-то невероятно подвижный, весело зыркнул и, пританцовывая на месте, энергично затряс руку. Я сразу же почему-то догадался, что это и есть наш вожатый Володя Чубаровский.

– Ну что, вижу, в полку акселератов прибыло, не надо представляться, все уже сам про тебя знаю. Молодец, хорошо играешь. Еще какие таланты есть? Нет? Ладно, не переживай, найдем! Куришь? Как не куришь? Ты мне-то не заливай, все вы, акселераты, не курите! А я тебе, кстати, занятие придумал! Будешь роль одного красавца исполнять на конкурсе инсценированной песни!

При слове «красавец» я, понятное дело, заржал. Смеюсь, не могу остановиться. Эх, знал бы Володя, сколько я из-за этого вынес! Одного только укропа сто километров прополол!

– Так, ты чего гогочешь, может, у тебя какая психическая травма была, нет? А, не знаешь, ну не знаешь, тогда другое дело, тут мы тебе поможем, за нами не заржавеет! Мы тебе быстро диагноз поставим! У нас, – Володя понизил голос, – ВСЕ с диагнозами, веришь?

Тут я от смеха даже икать начал.

– Все ясно, – объявил Чубаровский обступившим нас пионерам, – у нового акселерата по кличке Мотор истерический припадок! Держите его, кто поздоровее, а я пока за валерьянкой в изолятор сбегаю.

Тут уже у всех этот самый истерический припадок случился, а Володя Чубаровский и вправду куда-то убежал.

– Ну, что, классный здесь аппарат? – подмигнув, произнес Вовка во время перекура на бревнышке. – Это тебе не наши деревяшки в радиолу втыкать!

Надо же, он про тот зимний поход вспомнил, которому мог бы позавидовать Иван Сусанин.

Дело в том, что у Вовки – как всегда, у первого из нас – еще в седьмом классе появилась хоть и обычная деревянная ленинградская гитара, но со звукоснимателем. И в то же воскресенье, как только он получил от отца такой царский подарок, Вовка загорелся ее подключить, чтобы послушать, как здорово она играет. За неимением усилителя и колонки мы отправились с ним в тридевятое царство, куда-то под Домодедово, в родовую Вовкину деревню, за антикварной радиолой «Ригонда». Была зима, конец января, мороз стоял под тридцать, уже стемнело. В автобусе, который пришлось прождать сорок минут, мы оказались единственными пассажирами.

Мы все ехали и ехали в этом стылом автобусе по безлюдному Каширскому шоссе, а справа и слева проплывали унылые пустыри с редкими подъемными кранами и островками новостроек Орехова-Борисова. Часа через полтора автобус высадил нас у кромки какого-то бескрайнего поля и, взвизгнув дверями, покатил в ночь, лишь огоньки его задних габаритов еще светились какое-то время.

В кромешной тьме, набрав полные сапоги снега, мы наконец добрались до цели. В мертвой, черной деревне не было ни одного светлого окна, ни дыма из труб, ни собачьего лая. Как будто они тут все умерли. Перелезая через забор, я ухитрился порвать свое хлипкое пальтецо.

Окоченевшими руками мы долго, по очереди, пытались отпереть двери. В доме оказалось еще холоднее, чем на улице. Потом мы никак не могли включить свет. Может, с пробками что случилось, а скорее по всей деревне вырубили – обычное дело. Нашли какой-то свечной огарок, прошли в горницу. На стене, на покрытом кружевной скатертью невысоком комоде, в неровном дрожащем свете колыхалась тень здоровенного ящика. Той самой радиолы. Древней, как изваяние египетского Сфинкса.

Мы с трудом перебросили радиолу через забор, погрузили ее на санки и двинулись в обратный путь. И тут началась метель. Наверно, надо было сразу повернуть назад, снова отпереть дом, попытаться растопить печку, пересидеть, в крайнем случае – переночевать. Сначала возвращаться было неохота, затем не позволила гордость, ну а потом стало поздно. Следы наши моментально занесло, мы пробирались наугад по целине, постоянно проваливаясь по пояс, снег летел нам в лицо, не давая возможности хоть что-то разглядеть впереди, а эти проклятые санки с кое-как привязанной радиолой через каждые три метра заваливались набок.

Должно быть, тому, который на небесах, стало жалко наших родителей, а может, нам просто повезло, не знаю, только минут через двадцать мы вдруг почувствовали под ногами твердый асфальт шоссе. Тут и пурга прекратилась. Еще через час нас, окоченевших, с санками, подобрал автобус и где-то после полуночи, хоть и замершие до одеревенения, но, как ни странно, живые и здоровые, мы сидели у Вовки на кухне, пытаясь негнущимися пальцами оторвать от стола кружки с горячим чаем.

Когда на следующий день мы подрубили Вовкину деревяшку к огромной «Ригонде», звук из динамиков оказался в два раза тише, чем от самой гитары. «Советское – значит отличное!» – сказал Вовка и сплюнул. В общем, да, хотя удивительно, что этот ящик вообще заработал после всех приключений.

Через пару дней я вдруг сообразил, что у Вовки дома стоит роскошный, мощный японский комбайн «Панасоник». Который – уж тебе не «Ригонда». Наверное, Вовке просто не захотелось в такую хорошую штуку гитару втыкать. А вдруг дорогая вещь испортится? Жалко ведь. Ну и правильно.

Вторую нашу вожатую Иру я увидел первый раз во время ужина. Вернее, сначала мне снова пришлось столкнуться с Володей Чубаровским, который стоял на крыльце столовой, и когда я поравнялся с ним, он шутливо осведомился у меня, закончились ли у меня припадки и как я себя чувствую, вызвав у меня очередной приступ смеха.

– Да ты не псих! – внимательно приглядевшись, вдруг завопил Володя, и вокруг нас опять собралась толпа.

– Расколол, расколол я тебя, банщик! – радостно продолжил он фразой из какого-то фильма. – Вы, батенька, симулянт, самострельщик!

– Товарищи! – совсем уж громко закричал Володя и стал вдруг картавить, как Ленин. – Товарищи! Великовозрастный пионер Мотор недолго прикидывался безобидным психом, пытаясь ввести всех в заблуждение. На самом деле он оказался закоренелым симулянтом! Вместо того чтобы дежурить со всем отрядом по столовой, он, надев личину простого музыканта, развлекал пионеров буржуазной музыкой, развращая наивные души юных строителей коммунизма!

В таком духе он говорил еще минут пять, ко всеобщему восторгу.

– Ну, ничего, после ужина останешься в столовой, будешь Ире помогать! – приказал в конце своей тирады Володя и подвел меня за руку к этой Ире, а сам вдруг куда-то исчез.

В отличие от Володи Чубаровского, Ира была девушка спокойная и, даже можно сказать, обычная. Немного полноватая блондинка, с простым добродушным лицом.

Выяснилось, что Ира тоже неведомым образом знает, как меня зовут. Она только уточнила, москвич ли я. Получив самое горячее подтверждение с моей стороны, Ира кивнула, как мне показалось, с легким осуждением. В столовой она ходила между столами, то и дело покрикивая на всех:

– С хлебом, с хлебом ешьте, паразиты, да что же такое делается! Калманович, Некрасов, я кому говорю, а ну давайте с хлебом!

– Привыкла у себя в деревне хлебом скотину откармливать! – негромко сказал Шурик Беляев.

Все заржали.

– А почему в деревне? – удивился я. – Разве она в деревне живет?

– А ты что, сам не видишь? – ответил Шурик. – Погляди на нее, село селом.

Ира Опанасенко жила не в деревне, она была родом из города Мелитополя, где весной так красиво цветет черешня, знаменитая на всю страну. Вот из этого Мелитополя она привезла особый южный говор и стойкое предубеждение ко всем москвичам.

На своем курсе Ира была недосягаемой легендой после знаменитого случая на семинаре по анатомии. Кафедра анатомии Первого медицинского, надо сказать, была своеобразным чистилищем, а для многих студентов и голгофой. Даже кафедры биохимии и фармакологии, при всей их мизантропии – да и что там скрывать, при всем их диком сволочизме, – были лишь жалкой пародией на отшлифованный веками, утонченный садизм кафедры анатомии.

Девиз анатомов «Здесь мертвые служат живым» воспринимался тут неоднозначно, чтобы не сказать наоборот.

Доцент Бочкин выделялся даже на фоне своих коллег. Это был вдохновенный садист-энтузиаст, за версту чуявший свою жертву и никогда не добивавшей ее сразу, а так – постепенно, смакуя…

Кстати сказать, специализацией Владимира Яковлевича была область мужских гениталий, и горе тому студенту, а особенно студентке, если они допускали хоть малейшую неточность в ответе на эту важнейшую из тем.

В тот день, вероятно, не так расположились звезды или еще что, но Ира Опанасенко к семинару готова не была. Тема была очень простая – анатомия мужских половых органов, – а вел семинар конечно же Владимир Яковлевич Бочкин. Не знаю уж, почему Ира не прочитала учебник, подозреваю грешным делом, что она решила выехать на своем скромном женском опыте, но только когда вся группа подошла к столу, а Владимир Яковлевич ткнул пинцетом в препарат и спросил весело: «Опанасенко, что это?» – Ира поняла, что ее жизненный опыт сейчас не поможет.

– Это. это половой член, – покраснев как рак, прошептала она.

– Милая, вот когда ты расстегнешь штаны своего приятеля, тогда и будешь так вздыхать: «Это половой член!» – передразнил Иру Бочкин. – Попрошу по-латыни, голубушка!

– Penis, – еще тише произнесла Ира, исчерпав таким образом все свои знания по этому архиважному вопросу.

– Прекрасно! – расцвел, предвкушая острое наслаждение, Владимир Яковлевич и показал пинцетом на головку. – Какая часть члена, голубушка, и попрошу сразу по-латыни!

– Это… это… это… шапочка! – заливаясь слезами, прорыдала Ира.

– Шапочка!!! – не веря своему счастью, завопил восхищенный Бочкин. – Иди ко мне, моя Красная Шапочка, я твой Серый Волк!!!

Ира убегала из большого секционного зала в рыданиях, а в спину ей неслось:

– Куда же ты, моя Красная Шапочка! Не забудь отнести своей бабушке пирожок и горшочек масла!!!

К слову сказать, Ира Опанасенко сейчас работает гинекологом и конечно же живет в Москве. Очень простой случай для психоанализа.

Весь лагерь смотрит фильм «Земля Санникова», а мы сидим в клубной подсобке за сценой. Я, Вовка Антошин, Балаган и Игорь Денисов, слушаем Юрку Гончарова, который говорит нам, что к первому выступлению нужно придумать название ансамбля, а то ансамблю, как кораблю, без имени никак. Для этой цели взята записная книжка с буквами, и один из нас, стоя спиной к остальным, ее быстро листает, а второй, отвернувшись, командует:

– Стоп!

Слепой выбор падает на букву «О».

– Онанисты! – радостно кричит Денисов, и все, включая Юру Гончарова, заливисто хохочут.

– Действительно! – утерев слезы, внимательно глядя на нас, говорит Юра. – Название в самую точку! Но не пойдет, к сожалению! Давайте что-нибудь пионерское, только не онанисты… а оптимисты!!!

На том и порешили.

– Мотор, – взяв гитару в руки, говорит Юра, – подыграй-ка, хочу тряхнуть стариной, квадрат сбацать, в до мажор!

Юрка играет, я аккомпанирую, у него получается весьма неплохо.

– Вот так! – говорит мне Денисов почему-то с каким-то вызовом. – Понял?

– А теперь давай ты, Леха! – подмигивает Вовка, и уже я играю, а Юрка подыгрывает, только в ми мажоре.

– Вот ТАК!!! – победно говорит Денисову Балаган, а Юра, отложив гитару, с уважением жмет мне руку.

Потом все сидим и курим молча, прислушиваясь к звукам фильма за дверью.

Первая ночь в лагере. Я лежу, пытаясь вникнуть в интеллектуальную беседу между Сашей Беляевым и его соседом. В данный момент они говорят о каком-то новом ультразвуковом оружии массового поражения, а до этого Саша пересказывал какой-то комикс из западного журнала, причем почти весь текст он произносил по-английски.

Все по очереди ходят попарно в туалет на перекур, а Игорь Денисов, как помощник вожатого, эту процедуру регламентирует.

– Так, Калманович, – начинает Денисов, – ты пойдешь курить лишь в том случае, если покажешь мне свои сигареты. Не антошинские, а именно свои.

Все смеются, в том числе и сам Вадик, потому что все знают, что своих сигарет у него отродясь не водилось.

– Некрасов, куда собрался, ты же курил недавно! – продолжает следить за порядком Денисов.

– Куда, куда? Да на кудыкину гору! – дерзко отвечает Вася Некрасов, нескладный долговязый парень с кудрявой, как у Калмановича, только русой головой. Он идет, а за ним волочится по полу метра на три кусок туалетной бумаги.

– А, вот оно что! – понимающим тоном говорит Денисов. – Тогда иди!

Некрасов открывает дверь, и свет из коридора освещает его оранжевую майку с надписью Adidas.

– Ух ты! – восхищается кто-то. – А маечка-то у тебя, Вась, адидасовская!

И уже из коридора, просунув голову в палату, Вася назидательно произносит:

- Коли майка – «Адидас»

- Так любая баба даст!!!

Вася Некрасов был законченным типом пионера-раздолбая. Сын легендарного доцента с кафедры фармхимии, Некрасов-младший наглядно демонстрировал всем, что и природа должна отдыхать.

Васька постоянно влипал во всякие истории. Если он выходил за территорию, то его обязательно засекал начальник лагеря Мэлс Хабибович. Если он курил у бревнышка, то именно в тот момент, когда по лагерю шла высокая парткомовско-месткомовская комиссия и кто-нибудь как раз убежденно заявлял: «Ну и конечно же у нас в лагере никто не курит, даже вожатые». Тут-то перед начальством и представал во всей красе восседающий на бревне Василий Некрасов, у которого дым валил аж из ушей. Ну а стоило ему выпить, то он и вовсе валялся без чувств на дорожке между старым и новым корпусом, до смерти пугая видавших всякое наших пионервожатых.

Кроме всего прочего, на тот момент он являлся единственным пионером в нашей палате, у кого имелся реальный опыт полноценной любви.

– Расскажи, Вась! – требовали остальные, и Вася рассказывал.

– Ну, значит, вечером прихожу к Маринке, а она мне и говорит… – начинал он свой рассказ, беря пятиминутные паузы и в этих паузах громко чмокая губами. – А она мне говорит, значит, что предки у нее на дачу свинтили на машине. – И опять минуты на три чмокания. – Ну, мы это, музыку слушали-слушали, а потом она меня спрашивает: хочешь, я тебе чего покажу? Ну, я ей: а чё? Покажи… – И снова принимался чмокать.

Тут обычно кто-нибудь не выдерживал и орал:

– Ты кончай, Некрасов, томить, можешь побыстрее?

– Спешка, она, знаешь, где нужна? – остроумно парировал тот. – Дайте лучше закурить!

И к нему сразу выстраивался лес рук. Выбрав сигарету получше, Вася опять долго чмокал и курил. Настрелял он так за смену не менее пяти пачек.

А в конце рассказа обычно кто-нибудь всегда спрашивал у него:

– А вообще, как это все?

– Ну а чё, нормально, тока это самое. телка, значит, опытная должна быть, а то. запутаться можно!

Через полторы недели эта телка по имени Марина приедет навещать своего ненаглядного на родительский день, и он, вспомнив, что еще в начале смены ради такого случая зашил, спасая от шмона, в своей подушке презервативы, начнет вспарывать все подряд подушки в палате, которые, конечно, к тому времени будут уже перепутаны из-за ежедневных подушечных боев. Так что Вася найдет искомое где-то только на десятой. Вспоротые подушки будут обменены – когда тайно, а когда и с угрозой – на целые у второго отряда, а те, не будь дураками, произведут это же с третьим. Так что до конца смены по корпусу будут летать перья, свидетельствуя тем самым о несокрушимости любви.

Мне досталось идти курить с каким-то высоким парнем, с которым к тому моменту я еще не успел познакомиться. Когда мы с ним заперлись в туалетной кабинке, он представился.

– Шурик, – кивнул он, – Шурик Опанасенко.

Потом помолчал и с какой-то даже гордостью добавил:

– А у нас в городе негров по-черному метелят!

А я подумал, что уж больно много сегодня Шуриков, аж в глазах от них рябит, а сам тем временем спрашиваю:

– В каком таком городе?

– Да в Мелитополе, мы же с Иркой, нашей вожатой, – говорит этот Опанасенко, – родные брат с сестрой!

Теперь понятно, откуда у Шурика такой говор интересный, например, он не «город» произносит, а «хород».

– А что, много ли у вас негров в Мелитополе? – спрашиваю для поддержания светской беседы.

– Да немного, почти и нет, – со вздохом отвечает он, – негров этих.

Ясно, значит, уже всех отметелили по-черному, а сам вижу, что Шурика этого мучит что-то. Я его еще на танцплощадке приметил, когда мы репетировали. Он по центру сидел на лавочке, в темном свитере, в такую-то жару, и поверх воротник белый от рубахи выпустил. Он слушал, как мы играем, в основном смотрел на меня и выглядел почему-то очень печальным. По виду Шурик был, скорее всего, самым старшим парнем в отряде, не считая Денисова, у него уже вовсю усы росли.

– А ты законно на гитаре играешь, – горестно сказал он после длинной затяжки.

– Как я играю? – не понял я. – Законно?

– Ну да, – ответил Шурик, – законно – здорово значит. – Потом опять затянулся и говорит: – Это же я должен был вместо тебя в ансамбле играть, моя Ирка с Юркой Гончаровым договорилась, но тут ты приехал. – Шурик опять на меня так грустно посмотрел. – Не, я все понимаю, – продолжал он, – играешь ты законно, вы, москвичи, должны друг за друга быть, но ведь Ирка же договорилась…

Тут он докурил и в сердцах бросил окурок в унитаз.

При чем, думаю, здесь москвичи? Сейчас я ему скажу, что нет у нас никакого московского братства, но не успел.

Потому что, как только мы вылезли из кабинки, на пороге сразу возник взрослый толстый парень, судя по галстуку, вожатый, с сильно опухшей, как после затяжной пьянки, физиономией.

– Вы что тут делаете, уроды? – злобно заорал он, тряся жирными щеками. – Курите, что ли? А ну пошли отсюда оба, и чтобы я вас больше не видел! А не то из лагеря у меня вылетите в два счета!

И пухлый вразвалку вышел, громко хлопнув дверью.

– Кто такой? – поинтересовался я. – Важный какой начальник, наверное?

– Да какой там начальник! – говорит Опанасенко. – Так… Хуторской!

Какой еще Хуторской? Это что, такая характеристика у человека? Есть городской, есть деревенский, вот хуторской, на хуторе живет, одичал совсем, на пионеров по ночам бросается!

– Да нет, – отвечает Шурик Опанасенко, – это Виталик Хуторской, вожатый третьего отряда, гнида еще та, ну ты с ним еще встретишься.

И ведь действительно встретился.

Оптимисты в оранжевых жилетках

Я начал с ходу включаться в лагерную жизнь, каждый час делая большие и маленькие открытия. Например, я понял, почему все наши пионервожатые такие молодые, самому старшему – двадцать с копейками. Просто они были студентами Первого медицинского института, или, как они сами говорили, Первого Меда. Кроме того, всех санитарок, грузчиков, кочегаров тоже набирали из числа студентов.

В основном все они учились на лечебном факультете, которых в Первом Меде, оказывается, существовало два. Первый и второй лечебный факультет. Как пояснил мне Вадик Калманович, на первом учились те, у кого была волосатая лапа, а на втором – волосатая, но не такая мохнатая. Некоторые были студентами сан-гига, который расшифровывался как санитарно-гигиенический. Был в институте, как оказалось, и какой-то фармацевтический факультет, но все говорили о нем с легким презрением.

В общем, наши вожатые были будущими врачами, и это вносило неповторимый колорит в лагерную жизнь. Разговоры, которые я жадно слушал в вожатских комнатах, куда меня часто приглашали, были невероятно захватывающими:

– Один раз в Тареевке, на практике, астматику в вену эуфиллин вколол, а жгут распустить забыл, гематома надулась, понятное дело, а он как увидел – и брык с копыт! Ну, думаю, что делать? Не дай бог, помрет, практику не засчитают!

– А я в анатомичке в бак с мозгами пинцет уронил. Целый час по локоть в формалине шарил, среди мозгов искал, так и не нашел!

– На втором курсе у меня в таком баке студенческий билет утонул. Ничего, потом новый выдали.

– А нас с Костей Чилингариди в Боткинской попросили труп в морг отвезти, и мы с этим трупом в лифте застряли. Нас только через два часа вызволили, так Костя до сих пор лифтом не пользуется.

– Зимой на терапии дают мне мужика, типа: «Ставьте, доктор, ему диагноз!» Ладно, думаю, сейчас преподаватель отвернется, так я у самого больного и спрошу, с чем он лежит. Ну, все же так делают. А он, падла, глухонемым оказался, представляете, какой облом!!!

Тут все обычно начинали заливисто гоготать, и я заодно. И очень быстро почувствовал, что страшно всем этим ребятам завидую, так, по-хорошему, потому что все они при очень важном деле состоят и сами все какие-то очень славные и веселые.

Повара, шоферы, докторша в изоляторе и завхоз Лев Маркович Генкин хоть студентами и не являлись, но, как мне казалось, горько об этом сожалели.

Что же касается пионеров, то здесь все было куда сложнее. В основном это были дети и внуки сотрудников Первого Меда, причем известных врачей, профессоров, даже академиков. Мне их показывали, и кто-нибудь из вожатых обычно говорил негромко: – Видишь пацаненка в синей майке, белобрысого? Так вот, мне его дедушка, профессор Афонин, редкостный самодур, по гистологии в прошлом году двоечку влепил, ни за что. Стипендии меня лишил, козел старый!

Ездили сюда и дети простых медсестер или санитарок, и ребята из города Зеленограда, их в лагерь привозил специальный автобус. Кто они такие и почему ездили именно в наш лагерь, никто толком объяснить не мог, но что к медицине их родители не имели отношения, это точно.

Еще были деревенские, по нескольку человек на отряд. Они все жили неподалеку, на Глебовской птицефабрике, и на нас, москвичей, смотрели как на инопланетян. Большинство их разговоров сводилось к тому, когда и чей батя по пьяни утонул в Истринском водохранилище, а также про то, как неведомый мне Платон отмудохал трех мужиков разом на платформе в Манихино.

Были и детдомовские, всего с десяток на весь лагерь. Они смотрели как на инопланетян даже на деревенских, держались всегда вместе, и считалось, что здорово воровали.

Ну и последняя категория – так называемые блатные, разношерстная публика, куда, кстати, входили и мы с Вовкой Антошиным.

Центральной фигурой нашего лагеря был завхоз Лев Маркович Генкин. Он приехал в «Дружбу» в год ее основания и привез с собой жену и годовалого Борьку. Таким образом, глядя на Борьку, можно было прикинуть, сколько же лет самой «Дружбе».

Лев Маркович постоянно занимался разнообразной кипучей деятельностью, я никогда не видел его праздным или даже просто спокойным. Разговаривал он как персонаж из одесского анекдота.

– Послушайте, юноша! – начинал Генкин, заставая меня курящим на перилах в беседке. – И что вы ломаете эту хорошую беседку, таки же не вы ее строили, правда? А коли у вас чешутся руки, так запишитесь в кружок, вас там в два счета научат делать самолет! И хватит курить, вы же пионер, а не босяк, кому это понравится, если пионер будет ходить по лагерю и дышать на всех табаком?

От своих грузчиков Генкин требовал честности и дисциплины, да и сам он, похоже, не воровал. Помню, как с ним в восьмидесятом работала пара грузчиков, Вадим Горелик и Шурик Лаврентьев. Генкин подъезжал к продуктовой базе и всегда норовил влезть первым, что не всегда устраивало ожидающий народ, людей простых и без особых затей, снабженцев и их водителей.

– Товарищи дорогие, разойдитесь! Дайте мне дорогу, чтобы получить продукты для детей, и таки всем нам будет хорошо! – начинал из кабины голосить Генкин.

И конечно, как всегда, находился кто-то, кто начинал выяснять, а что же будет, если Генкин постоит в очереди.

– Ой, тогда всем нам будет очень плохо! – сокрушался Генкин. – Так плохо, что б ни мне, ни вам не видеть!

– А что же такого плохого будет? – начинали презрительно ухмыляться шоферюги, мол, морочит нам старик голову!

– А то, – говорил Генкин, – что я еще ничего, но вот мои бандиты, чтоб им было пусто, могут обидеться, и тогда, ой, мама дорогая, всем будет очень, очень плохо!

– Да какие еще бандиты? – начинали ржать шоферюги и снабженцы. – Чего ты плетешь?

– Эх, не хотел я выпускать моих бандитов, эти гои опять кого-нибудь покалечат, опять кого-то к доктору повезут, но таки же вы сами просите, я вам их покажу, мне не жалко!

С этими словами он открывал кузов, откуда с диким ревом выскакивали Вадим с Шуриком, два здоровенных мордоворота, загорелые, бородатые и в тельняшках.

Когда в восьмидесятых годах в Подмосковье начались перебои с бензином и на бензоколонках выстроились километровые хвосты, Генкин садился на нашу лагерную машину, а это была обычная карета «Скорой помощи», которую нам выделял институт на лето из своего гаража. Он подъезжал в начало очереди, врубив загодя и мигалку и сирену, выскакивал оттуда на ходу в белом халате и кричал:

– Граждане! Все отойдите от моей машины! Я везу очень заразного больного. И если я его не довезу, по всей области начнется карантин!

При этом он выхватывал у какого-нибудь растяпы шланг, а шофер тем временем бежал в кассу.

– Очень, очень заразный больной! Не подходите, если вы, конечно, не хотите заразиться и таки же умереть! – объяснял он разбегающимся от него в разные стороны людям, заливая бензин не только в бак, но и во все мыслимые и немыслимые емкости литров этак триста.