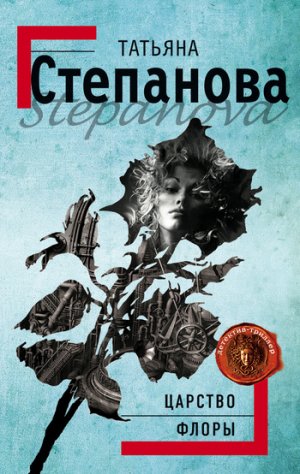

Царство Флоры Степанова Татьяна

Глава 1

«ЦАРСТВО ФЛОРЫ»

Если бы кто-то в это майское утро мог подняться на дельтаплане и взглянуть с высоты птичьего полета, то увидел бы все сразу – поля, делянки, покрытые хвойным ковром, пластиковые купола новеньких оранжерей, ряды саженцев, тянущихся в струнку, как солдаты на параде, липовую аллею, ведущую к двухэтажному зданию, обшитому белым канадским сайдингом, кусты персидской сирени в пике цветения, в фиолетово-лиловом своем зените.

С высоты птичьего полета были бы видны и глухие заборы по периметру, и дальняя полоска леса, и высоковольтная линия параллельно шоссе, по которому с утра и до ночи, с ночи и до утра текут потоки машин. Город был рядом, за автотрассой, наступал, отвоевывая участки для новых жилых микрорайонов, магазинов, кафе, бензозаправок, моек, кинотеатров. За четырнадцатым микрорайоном уже возводили элитные пятнадцатый и семнадцатый, для шестнадцатого засыпали бывшее летное поле бывшего спортивного аэродрома. Для восемнадцатого микрорайона, который значился в генеральном плане строительства, здесь уже не хватало места.

А там, за шоссе, была совершенно иная страна – это сразу бросалось в глаза с высоты птичьего полета. Если только, конечно, бесстрашно взмыть на дельтаплане, надев искусственные крылья.

Стая крикливых галок… Кромка леса на горизонте. Растворенные настежь ворота, три грузовичка-»Газели» выруливали из липовой аллеи к белому зданию, в котором никто уже не узнал бы прежнюю полуразвалившуюся совхозную контору.

Четвертый грузовичок стоял напротив входа. Трое рабочих в синих комбинезонах загружали в кузов большие картонные коробки. С крыльца за ними наблюдала молодая женщина – руки в бока, очки в модной оправе на кончике вздернутого носа (как только держались?), на загорелом скуластом лице выражение озабоченной решительности и редкого профессионального рвения.

– Марина Николавна, полнехонько тут, финиш! – крикнул ей один из рабочих.

– Отъезжай! – Голосок у Марины Николаевны был звонкий, командирско-комариный. – Следующая давай!

На борту подрулившей «Газели» было нарисовано что-то яркое, приятное глазу пестротой, но абстрактно непонятное – пятна ли, цветы ли. Все объясняла надпись: «Компания «Царство Флоры» – благоустройство и озеленение участков, ландшафтное проектирование. Поставки цветов в любой регион России».

Рабочие поднялись на крыльцо, Марина Николаевна посторонилась. Она осталась снаружи, а рабочие начали забирать коробки. В помещении было прохладно, солнечные зайчики пятнали дощатый сосновый пол. Сосной внутри было отделано все – стены, потолок, окна. В открытую дверь просачивался легкий ветерок. Пахло струганым деревом и словно бы пролитыми духами. Запах шел из запакованных коробок – розовый, густой. Из соседнего помещения, несмотря на то что дверь туда была плотно закрыта, сквозь невидимые глазу щели тянуло другим ароматом – тонким, нежным, кружащим голову.

– Как они тут не задохнутся? – хмыкнул один из рабочих. – Слышь, я вот на Восьмое марта Верке своей розы купил, а потом…

– Ты, Митрич? Розы? – перебил напарник.

– А че, не могу, што ль? Мы пятнадцать лет с ней женаты, канючила она все – ласки не вижу, внимания, хоть бы цветочек когда… Ну и преподнес ей. Так мы, веришь, потом всю ночь заснуть не могли. Поставила она розы-то в вазе сдуру на трюмо, так такое, скажу тебе, от них амбре. У меня голова наутро как с бодуна. Их там, в букете, пяток и было-то всего, а тут, мать честная, целые охапки. – Он осторожно колупнул крышку коробки, приподнял картонные створки.

В коробке, как и в десятках других, были свежие розы – в этой сплошь темно-красные, в других белые, пурпурные и желтые.

Когда погрузка закончилась, Марина Николаевна отметила наряд.

– Ехать как к заказчику, знаете? – деловито спросила она. – Это в самом центре – Палашевский переулок, здание банка «Прогресс и развитие».

Банк «Прогресс и развитие», имевший шикарный офис в Палашевском переулке, праздновал десятилетний юбилей со дня своего основания. К знаменательной дате он сделал «Царству Флоры» крупный заказ на поставку цветов для украшения президиума собрания акционеров и банкетного зала. Три «Газели» увезли коробки с розами, закупленными фирмой специально для этого случая в оранжереях под Иерусалимом. Закупку делала младший флорист Марина Николаевна Петровых. Три дня как она вернулась из Иерусалима, средиземноморский загар еще не успел смыться, и она была этому безмерно рада.

Четвертый грузовичок должен был развозить другие заказы – миртовые деревца в горшках для кафе на Кузнецком, свадебные букеты и несколько флористических композиций в подарочном оформлении фирмы.

– Подождите меня на рецепции, – приказала Марина Николаевна молоденькому водителю, недавно принятому на работу. – Там внутри подождите и не трогайте ничего. Нет, мирт можете грузить, только очень осторожно, понятно?

За работой часто забываешь о себе. Но природа берет свое – Марина Николаевна ринулась в туалет. А новичок-водитель прошел через прохладное, освобожденное от коробок помещение, давя юрких солнечных зайчиков на дощатом полу, открыл ту, вторую дверь, как сезам.

Когда-то давно, когда в этом здании – еще таком неказистом, не ведавшем евроремонта – ютилась совхозная контора, здесь нельзя было повернуться от столов и шкафов, за которыми день-деньской заседали и курили, кричали друг на друга и по плохонькому телефону, требуя корма и запчасти для тракторов, скрипели перьями, печатали на раздолбанных машинках, щелкали на счетах. Сорок лет назад, тридцать лет назад, двадцать лет.

А потом контора сгинула в небытие. В старом здании начался большой ремонт, уничтоживший перегородки, столы и шкафы, источенные жучком. И оказалось, что места даже слишком много. А свет чисто вымытых окон не только достаточен для нашего сумрачного северного климата, но даже избыточно ярок, лучезарен.

Новичок переступил порог и замер в восхищении, как и многие до него. Здесь было очень много цветов. Была и мебель – удобная офисная, но она как-то терялась в разноцветном душистом море «образцов продукции». На специальных подставках в керамических вазах, в глиняных горшках, в стеклянных сосудах вдоль стен, в углах и в центре стояли цветы, цветы, цветы.

Но что-то было здесь не так. Что-то было еще – кроме. Кроме сладкого волшебного аромата. Кроме этой красоты и хрупкости. Помимо разноцветного буйства лепестков, бутонов, листьев, стеблей. Кроме лилий и роз, тюльпанов, нарциссов, крокусов и гиацинтов, кроме…

Что там за алые брызги? Вон там? Так странно похожие на бутафорскую театральную краску? Это кровь?!

Водитель невольно попятился. Потом мотнул головой, как упрямый бычок. Вдохнул полной грудью. Как тут душно от этого запаха. Голова закружилась, неудивительно. А это же… это же просто картина на стене. Большая картина. А он-то, чувак, деревня…

Он направился к противоположной стене, осторожно лавируя между подставками, вазами, ящиками. У него было ощущение, будто он плыл на лодке по озеру, только вот вместо кувшинок на него снизу глядели желтые подсолнухи. Это в мае-то подсолнухи? Откуда? Какими судьбами? Странное чувство не отпускало, голова кружилась все сильнее.

Он приблизился к стене, буквально уткнулся в нее – нет, это не картина, это какая-то ткань, навроде гобелена. Коснулся ее – новая, плотная, а по ней выткан рисунок. Что-то вроде здоровенного ковра, явно заграничного.

Отступил слегка: вау, сиськи женские! Этакая белая нежная голизна, перламутровая нагота бедер, обнаженной груди. Отступил еще. Вот так-то лучше, отчетливее. Сюжетцы такие только в музее и видел, когда еще в школе ездили в Питер на экскурсию во дворцы, – голые боги и богини, амуры и психеи.

Но тут что-то другое, необычное – дождь из лепестков над цветочной поляной, взвихренные в танце одежды, люди, земля, трава, четверка лошадей в солнечном диске – там, наверху, в вытканных шелком небесах.

И – разящее лезвие, направленное прямо в чью-то голую грудь. Разинутый в яростном крике рот – мука боли. Кровавая рана – и чей-то взгляд, устремленный на нее искоса, с хищным любопытством.

Водитель вздрогнул, быстро обернулся. На пороге за его спиной стояла Марина Николаевна. Вытирала мокрые руки махровым полотенцем.

– В ступор впали, молодой человек? – осведомилась она насмешливо. По возрасту, правда, она была старше «молодого человека» всего лет на пять, не больше.

– Штука какая у вас крутая на стене висит. Вроде картина, а вроде ковер. – Парень сглотнул, ему хотелось курить.

– Это Андрей Владимирович привез из Франции. Нравится? Это гобелен по картине, на фабрике под Версалем такие ткут, потом туристам продают. Так, ладно, пора за дело. Забираете это и это, осторожно. – Марина Николаевна указала на пышные огромные букеты, состоящие опять-таки из сплошных роз.

– А чего это мужик там такой чудной? – спросил водитель, тыча в гобелен. – Вон тот, голый, в шлеме с перьями. Меч рукояткой в землю воткнул. Зарезаться, что ли, хочет?

Марина Николаевна глянула на гобелен. Он был ей так хорошо знаком, что уже успел надоесть. Успело надоесть и то, что почти все, кто попадал сюда, в это помещение, впервые, задавали ей одни и те же вопросы ПРО ЭТО.

– Это гобелен по картине французского художника, называется «Царство Флоры», – сухо ответила она. – С Интернетом дружите? Ну, так почитайте, и все узнаете, раз так моментально запали. И давайте быстрее поворачивайтесь, любезный, вам заказы до двух надо развезти, а сейчас без малого одиннадцать.

Водитель забрал букеты. Он хотел было спросить еще: «А чегой-то там кровью на цветах набрызгано на этом вашем гобелене?», но не стал. Марина Николаевна ему не слишком-то понравилась – и эти ее модные очки-гляделки, и тусклые волосы, собранные сзади, и то, что она только что из туалета – вон руки еще влажные.

Потом он вернулся за последним заказом. Рассматривал гобелен, пока Марина Николаевна возилась возле букета – нет, точнее, цветочной композиции в корзине из соломки. Композиция была выполнена в бело-розово-зеленых тонах. Розы здесь уже не использовались, только нарциссы и гиацинты на фоне темно-зеленых листьев, увитых лианой. Прежде чем упаковать корзину в шуршащий пакет, она воровато сунула руку в цветы и достала оттуда открытку. Впилась в текст – ее интересовала подпись. Она должна была знать имя того, кто посылал эти цветы по этому вот адресу: Долгоруковская улица, 28/2, квартира 195. Имя было другое, совсем не то, что она ожидала. Надо же… а она-то психовала… А это вовсе не он шлет ей цветы…

– Вот тут адрес, передадите Пеговой Ф.И., от кого, там все написано. – Марина Николаевна вручила корзину водителю. – Ну? Что-то еще?

Водитель принял груз в охапку. На пороге не удержался, обернулся – в воздухе кружились солнечные пылинки. Пропасть цветов. Гибель цветов. И – гобелен на дальней стене: раскинувшиеся в ленивых позах среди травы и цветов тела. Кудрявый пацан, любующийся своим отражением в сосуде с водой, кони в облаках и их неистовый возничий, наклон, поворот, изгиб, пластика, как в балете, взгляд в упор – из-под длинных ресниц. Лезвие меча, всаженное рукоятью во влажную землю, прорастающую семенами. Тот, кто воткнул этот меч, через мгновение бросится на него. Напорется грудью. А у того, другого, который с копьем, все бедро располосовано, в крови. Он еще на ногах, опирается на древко, но вот-вот рухнет, уткнувшись лицом в эти цветы, в эти чертовы душные бутоны, в эту жирную, ненасытную землю.

– Дорогая штука, наверное? – хрипло спросил водитель. – Раз из Франции-то?

– Я же вам сказала, это современное, для туристов, – Марина Николаевна махнула рукой. – Для декора стен предназначено, не особо модно, но Андрею Владимировичу нравится.

Водитель уже слышал это имя, когда оформлялся на работу в «Царство Флоры». Так звали одного из совладельцев фирмы.

Дорога все устаканила, только где-то в самой глубинке, на донышке остался дискомфорт, смутное беспокойство – вроде бы совершенно беспричинное.

Нужный дом на Долгоруковской улице водитель, хоть и был новичком, отыскал быстро. Сталинский, восьмиэтажный, рядышком с киностудией «Союзмультфильм». Дверь подъезда открыла консьержка. Пока водитель с корзиной цветов поднимался на скрипучем лифте, в квартире под номером 195 (часы как раз показывали два часа дня) начиналось обычное для ее обитателей утро.

В квартире имелись две большие светлые комнаты – спальня и гостиная. В кухне гудел чудо-комбайн, шинкующий овощи на салат, пахло кофе, пыхтела соковыжималка, сражаясь с неподатливыми гранатами. В спальне, несмотря на то что в квартире обитали двое, была только одна кровать – широкая, затянутая шелковым бельем в леопардовых принтах. Хозяйку квартиры – ту самую клиентку, которой и предназначалась цветочная корзина, – звали Фаиной Пеговой. И вот уже полтора года она делила свой кров с подругой по имени Аля.

А еще в этой уютной, стильно отремонтированной и модно оборудованной квартире было очень много зеркал – в спальне они составляли стенное панно, маскируя двери шкафа, в ванной имелись не только на стенах, но и на потолке, в прихожей два винтажных зеркала были сооружены одно напротив другого, раздвигая сумрачное пространство.

Аля – высокая, угловатая, мускулистая, очень спортивная – деятельно готовила завтрак. Выключила комбайн, вытряхнула из контейнера в салатницу нашинкованную капусту, зачерпнула из открытой банки консервированные ананасы, полила соком, перемешала деревянной лопаточкой.

– Мидии класть?

Через два дня ей должно было исполниться двадцать семь. Когда-то звонкий голос ее осип от бесчисленного количества выкуренных сигарет – три пачки с ментолом и без была ее привычная норма.

– Валить мидии? – повторила она громче. – Радость моя, ты там опять уснула, что ли?

Они встали без четверти два. А легли… Не так уж и поздно, где-то в час, после того как Фаина вернулась домой, но уснули, естественно, не сразу. Им никогда не удавалось сразу уснуть.

– Кофе готов?

Сражаясь с плоской баночкой консервированных мидий, Аля подняла голову – Фаина стояла в дверях, кутаясь в белоснежный махровый халат. Правой рукой потирала висок, левой сжимала белую атласную тапку, расшитую жемчужным бисером. Белая в белом Белоснежка – белокожая шатенка с капризным чувственным ртом, с глазами цвета фиалок. Аля сжала губы – врешь, меня этой твоей ересью подзаборной, метафорами этими стремными не возьмешь. Кожа твоя и правда белая от природы, очень здоровая на вид, гладкая на ощупь, но сколько ты в себя разной косметической дряни для этого втираешь, сутками в SPA торчишь – мне ли не знать. Глаза – верно, очень красивые, синие, фиолетовые, а иногда, ночью, при свете лампы, даже черные, пока в них мутной струей не прыснет страсть.

– Кофе дай, радость моя. – Голос у Фаины был мягкий. Вот этой-то вкрадчивой кошачьей мягкости Аля и не могла никогда противостоять.

Она бросила деревянную мешалку, налила из кофеварки в кружку густой крепкий кофе, подала Фаине.

– Аспирин в ванной в шкафчике? Я забыла. – Фаина отхлебнула кофе.

Вчера, как обычно, по новоиспеченной моде ездила она в Дом музыки на концерт. «Музыкальная эпопея», как и все прочие эпопеи – театральная, тусовочная, клубная, – продолжалась вот уже несколько недель. Фаина откуда-то узнала, что в этом сезоне сюда на симфонические концерты, особенно на модных европейских гастролеров, съезжается Большая Тусовка – реальная большая тусовка, в том числе люди из правительства, из администрации, из мэрии. Вчера давал сольный концерт скрипач из Вены. Брамс, Брамс, сплошной Брамс и немного Дворжака. Фаина – в новом платье от Ланвин – сидела в пятом ряду, пристально изучая переполненный зал. У нее было отличное зрение. А вот слух – музыкальный – отсутствовал напрочь. Если бы он был, ее бы когда-то тогда, давно, не отчислили с третьего курса школы-студии МХАТ, и она бы непременно стала актрисой. По крайней мере, она твердо верила в то, что отчислили ее именно за этот вот пустяк разные там интриганы-преподаватели, а вовсе не за вопиющую профнепригодность к сценическому ремеслу. От Брамса у нее дико разболелась голова. Разболелась так, что захотелось встать посреди второго отделения концерта, подойти к надутому типу в костюме от Армани, что пялился на нее сквозь круглые очки, и на его вопрос: «Любите ли вы, Брамса, Фанни?» – впиться ему зубами в пухлое плечо, прокусив, к чертовой матери, и траурную ткань, и потную липкую кожу.

На горе Брокен говорят: кровь – кровянка – лучшее лекарство от мигрени. Лучше даже, чем гильотина. А разве этот очкарик из Министерства топлива и энергетики за глаза не называл ее ведьмой и стервой? А вон тот, который из «Железных дорог», разве он не предлагал ей совместный отдых на Ямайке без каких-либо дальнейших обязательств и претензий? А у самого ведь жена-ровесница, прокисшая от диабета, и взрослые дети – дочь забеременела, сын развелся вторично.

– Кто-то в дверь звонит, радость моя.

– Я открою, радость моя. – Аля метнулась в прихожую, где итальянский чудо-звонок заливался тактами Нино Рота.

Плоская баночка мидий осталась на столе. Фаина подцепила одну мидию ногтем. Моллюски… Впрочем, есть эту морскую дрянь полезно. Для кожи, для волос. Какой-то там редкий витамин содержится, от него волосы гуще растут. Она направилась в спальню к зеркальной стене, в которую били прямые солнечные лучи. На горе Брокен говорят: глянешь на себя с утра, к обеду повесишься. А вот она себе не представляет жизни без зеркала. Да и на кого еще порадуешься, как не на себя? Разве плоха для тридцати трех лет? Плоха, скажете? Хороша, и даже очень. Алька, радость моя, насколько вон моложе и спортом каким занималась лошадиным, а живот у нее дряблый. И как это только возможно – ноги железные, ногами она своими черт-те что выделывает, а живот дряблый?

В зеркале отражалась смятая постель. Пестрое леопардовое логово. Фаина, контролируя в зеркале каждое свое движение, каждый поворот, грациозно потянулась. Алька, радость моя, уберет – и за мной, и за собой. В конце концов, когда они сходились и решали жить вместе, именно она взяла на себя бремя домашних забот. А общая спальня – это не бремя, это награда, подарок.

– Тебе тут подарок, радость моя. – Аля возникла в дверях с большой корзиной, полной цветов. – С доставкой на дом.

– От кого?

В прихожей, мгновение назад, Аля, торопливо дав водителю на чай, захлопнула за ним дверь, запустила руку в цветы, выудила открытку. Сама не зная того, она проделала точь-в-точь все то же самое, что и до нее Марина Николаевна Петровых, – пробежала глазами текст, впилась в подпись. Однако, в отличие от Марины Николаевны, с облегчением не вздохнула, наоборот, нахмурилась. Едва сдержалась, чтобы не смять глянцевую открытку в кулаке, державшем прежде не только деревянную мешалку, но и лыжную палку, увесистые гантели и спортивную винтовку.

– Из «Флоры», судя по виду? От кого же? Боже, какая красота. Сейчас нарциссы цветут, вот их тут сколько. – Фаина забрала корзину, полюбовалась на свое отражение – она в халате и с цветами. – А это что у нас? Гиацинты или крокусы? Никак не могу запомнить, вечно путаю все названия. Андрей сколько раз мне показывал, объяснял. – Она наклонилась к цветам. – Так кто прислал?

– Читай сама, вот. – Аля подала ей открытку.

«Все равно будешь со мной. Моей. Зацелую. Затрахаю. Арнольд». Лаконично, слишком даже лаконично. Фаина усмехнулась. Адресата она знала. Конечно же, знала. Арнольд… Так звал его только близкий круг, для остальных он был Алексеем, никаким не Арнольдом, самым обычным русопятым Алексеем по фамилии Бойко.

– Что, понравился подарочек? – спросила Аля.

– Поставим здесь, в спальне. Или, может, там? – Фаина кивнула на соседнюю комнату. – Какие крупные нарциссы. А гиацинты что-то мне по форме напоминают. Розовые, упругие… Знаешь, Андрей в прошлый раз что-то такое про фаллические формы в ботанике заливал, есть, оказывается, и такое направление в современной селекции…

– Я сейчас эту дрянь выкину с балкона. – Аля решительно потянула корзину к себе.

– Радость моя, ты что?

– Он же уголовник, этот твой Арнольд. – Аля не отпускала плетеную ручку. – Уголовник, хам. Гадина такая!

– Не страдай ерундой.

– Отдай цветы!

– Ну, на, на, возьми и успокойся. – Фаина сдалась. – Голова у меня раскалывается. Где аспирин?

– Он уголовник, сидел. И вообще… тварь он, подонок. А морда какая у него? Лысый как коленка, затылок весь в складках, сам от жира чуть не лопается.

– Он у нас человек-гора. – Фаина улыбалась, все это ее явно забавляло.

– Но он же сидел, сам этого не скрывает. Арнольд… гнида лагерная… Ну, ладно, этот, босс его Аркадий, у него хоть деньги, капитал, он на тебя его тратить сможет, если захочет. Но этот-то – он же просто у него вышибала, охранник. Служит ему, как пес.

– Я вспомнила, на что похож по форме цветок гиацинта.

– На, забирай! – Аля, вспыхнув до корней волос от этого туманного и в принципе совершенно невинного замечания, швырнула корзину на пол, под ноги Фаине. – Звони ему, благодари, езжай, трахайся с ним до потери пульса. Трахайся, мне-то что!

– Какая же ты все-таки дура, радость моя. – Фаина пошла прочь из спальни, перешагнула через цветы. Нарциссы рассыпались, несколько гиацинтов сломалось, зеленые листья смялись, и только лиана чувствовала себя на полу как дома.

– Да у него все зубы сгнили на нарах! – крикнула Аля. – У всех, кто сидел, так. А у него в особенности, не рот, а щербатая помойка.

– Он регулярно посещает дантиста, сам мне клялся.

– Ну! От зубодера не вылезает. А жрет-то сколько? В «Ермаке», что, сама разве не видела, сколько он жрет? И как только не лопнет, гадина… От пива опух весь, ноги через брюхо свои не видит, да что там ноги… Он и не может уж ничего небось.

– Он может, радость моя. О, еще как.

– Узнала уже, испытала, да? – Лицо Али – в общем-то, весьма миловидное, если бы не резкость, мужественность черт – перекосила гримаса ярости. – Успела уже, интересно, когда? Вчера? А мне врала, что на концерте?

– Какая же ты все-таки дура, повторяю! – Фаина распахнула дверь ванной. Сбросила халат, отразившись спиной, плечами сразу во всех зеркалах.

– А ты… ты такая же гадина, как и он… измучила меня вконец. – Аля топнула ногой. – Думаешь, стерплю, проглочу?

– Перестань, лучше убери этот мусор цветочный и свари еще кофе.

– Я этого твоего Арнольда убью.

– Ты?

– Возьму нож! – Аля схватила длинную пилку для ногтей. – И всажу ему в брюхо. Вот так! – Она с размаху, с неженской силой всадила пилку в подушку, рванула, повернула. На постель посыпались перья, пушинки закружились в воздухе.

Фаина в ванной открыла воду. Пока ванна наполнялась, придирчиво, любовно разглядывала себя в зеркало, поворачиваясь то одним, то другим боком. В ванне клубился горячий пар. Вдруг пахнуло прохладой – Аля распахнула дверь и молча швырнула собранные с пола смятые, умирающие нарциссы и гиацинты в ванну, в ароматную пену.

Глава 2

МЕСЯЦ СПУСТЯ. НА ПОРОГЕ ДОМА

На заднем сиденье черного джипа «Мицубиси Паджеро» горой лежали букеты цветов. Белые лилии соседствовали с чайными розами цвета слоновой кости. Но цветочное благоухание перебивал запах дыма дорогих сигарет. Курили оба – и пассажир, и водитель. Оба примерно одного возраста – за сорок, кряжистые, плечистые. Однако водитель – более мощный, квадратный, пузатый, судя по багровым, одутловатым щекам – любитель пива, водки, шашлыка и немецких кровяных колбас. Водитель предпочитал отзываться на имя Арнольд, и это именно о нем месяц назад, в цветущем мае было столько всего сказано в квартире на Долгоруковской улице. Сейчас на дворе стоял цветущий июнь. Арнольд же, как водится, исполнял привычные ему обязанности личного телохранителя и шофера при особе своего работодателя, а в прошлом тюремного кореша и солагерника Аркадия Суслова, более известного в мире уголовном под кличкой Аркаша Козырной.

Суслов, щурясь, курил сигарету, стряхивал пепел в открытое окно. Джип «Мицубиси Паджеро» как раз завис в пробке на выезде с МКАД на Ярославское шоссе. День клонился к вечеру, и, казалось, вся Москва устремилась безоглядно за город, на дачи.

– Летуна надо покупать, – вздохнул он.

– В смысле самолет? – басом уточнил Арнольд.

– Или вертуна. – Суслов жестом показал пропеллер, кивнул. – Включи хоть музыку, братан, чего так-то загорать в тишине, как в могиле?

В салоне запел Михаил Круг.

– Во жизнь, Аркаша. – Арнольд звал своего нынешнего работодателя в память былых приключений вежливо-фамильярно по кликухе и никогда по имени отчеству. – Этот в земле давно лежит, в черноземе, а голос-то, вот он, живой, как привет с того света. А помнишь, как он тогда на концерте жару давал? Пацаны прям улетали. Кайфово было!

Лет десять назад, в середине девяностых, об Аркаше Козырном, как и о его подручном Арнольде, множество любопытных фактов можно было собрать на периферии – в Чите, в Красноярске, а также в Хабаровске и в Свердловске. И жили они там в то время, и зарабатывали себе на жизнь, как умели, и сидели тоже там – недалеко, всего в какой-то полутысяче километров к северу, и выжили тоже там – выжили в беспощадной мясорубке междоусобных криминальных разборок, которая перемолола почти все их неприкаянное поколение, спровадила на кладбище, увенчав помпезными гранитными крестами.

И, поднаторев в вопросах выживания, с некоторых пор Аркадий Суслов заделался столичным, точнее, околостоличным жителем. Купил землю в подмосковном Пушкине, в поселке Большие Глины, возвел трехэтажный кирпичный особняк с гаражом, сауной и летним разборным бассейном. Вытащил из малоперспективного сибирского захолустья кореша Арнольда (проходившего по многочисленным уголовным делам под своим настоящим именем Алексей Бойко).

Имеющимся капиталом распорядился Аркаша Козырной тоже по-умному, откупив у бывшего владельца Сосо Барайдошвили (его позже нашли под Адлером застреленным в его же собственной машине) сеть автосервисов и моек. И, наконец, счастливо женился. Женой его стала восемнадцатилетняя продавщица из торгового центра, что на центральной площади Пушкина. На юный возраст жены и на свои нескудеющие силы Аркаша Суслов возлагал огромные надежды. Но наследника не мог заиметь целых четыре года. Все как-то не получалось, несмотря на почти титанические усилия. А иметь сына-наследника с некоторых пор было его заветной мечтой. Они с женой что только не предпринимали – пачками нанимали экстрасенсов, ездили в глухую тундру к практикующему сибирскому шаману, специализировавшемуся на усилении половой потенции клиентов за счет воздействия духов земли и снега, посещали монастыри. На восстановление одного из храмов Суслов отстегнул щедрое пожертвование. И свершилось чудо – не прошло и месяца, как жена сообщила ему, что беременна.

Родился мальчик. Завтра поутру жену как раз надо было забрать из роддома. Охапки лилий и роз на заднем сиденье джипа предназначались ей – Суслов, ставший с годами сентиментальным, решил убрать к возвращению жены с сыном весь дом живыми цветами. Заказ был сделан Арнольдом – он знал по собственному опыту одну весьма приличную цветочную фирму. И вот они возвращались домой в поселок Большие Глины – слегка хмельные, вдрызг благодушные, а Суслов Аркаша – тот даже вполне счастливый. Счастье омрачала лишь эта вот треклятая пробка на автостраде.

– Щас двинемся, потерпи чуток, – подбодрил босса Арнольд.

– Чего обидно, едем с тобой из бани, как фраера с чистыми шеями, а тут опять пылища, вонища угарная. – Суслов смотрел вперед – над дорогой в вечернем воздухе клубилось облако смога.

Они действительно скоротали пару ленивых часов в новомодной японской бане, испытали легкий массаж, поужинали в грузинском ресторане на ВДНХ. Потом заехали за цветами. Заскочили попутно еще и в детский магазин «Люлька» – прикупить приданого наследнику. Но там оба как-то растерялись среди колясок, памперсов и погремушек. Спасибо, помогла продавщица, тоже молоденькая, смешливая, румяная, ну точь-в-точь копия той самой Насти из торгового центра, из отдела мужского белья, что стала в одночасье госпожой Сусловой – хозяйкой кирпичного особняка, сети автосервисов и моек, четырех машин, в том числе и вот этого новенького «Мицубиси Паджеро», и много чего еще из движимого и недвижимого.

Автомобили впереди неспешно тронулись.

– В одиннадцать завтра Настюху забирать. – Суслов вздохнул. – Ее и сынка моего.

– Как назовешь-то пацана?

– Настюха написала, что Игорем хочет.

– А ты сам как хочешь? – Арнольд глянул на своего работодателя в зеркало, но не увидел, чего хотел, – Суслов был в модных темных очках (как, впрочем, и сам Арнольд – чтоб зенки чужие зря в душу не лезли).

– Я как она. Я ей сказал – родишь мне сына здорового, все твое сполню, все твои желания, девка. Хотел бы, конечно, чтоб тоже Аркашей звался, ну, в честь меня, отца. Но раз Игоря она хочет – нехай будет Игорь Аркадьич. Тоже неплохо звучит, а?

– Знаменито звучит.

– Когда сам-то женишься? – по-свойски просто спросил Суслов.

– На ком?

– Ну, хоть на этой своей… Хотя я бы тебе не советовал. От души не советовал.

Арнольд насупился.

– Это почему же?

– Да все потому, Леха.

Арнольд становился «Лехой» редко, и это всегда знаменовало особый, интимный виток разговора по душам.

– Нет, ты скажи.

– Да не буду я. Это дело твое, собственное.

– Ты ж свой, не чужой. А я – ты сам знаешь, за тебя, Аркаша, в огонь и в воду. Так уж давай это… начистоту. Что ты против Фаины имеешь? – Голос Арнольда звучал глухо.

Суслов покачал головой.

– Чего я против нее имею? А ничего, кроме того, что не пара она тебе, вот что.

– Красивая, что ли, слишком?

– Есть и покрасившее ее, вон Настюха моя – нет, скажешь? Она насколько ее моложе? То-то. Дело-то не в этом. Ты сам пацан что надо. Как зубы вон себе вставил новые. – Суслов не удержался и поддел кореша и бывшего солагерника, который действительно по молодости, во время первой ходки «туда», ухитрился подцепить цингу и надолго испортил себе всю стоматологию. – Зубы, говорю, вставил, и порядок. Только не подходите вы друг дружке. Совсем.

– Почему? Ну? Бей, давай, что ли. – Арнольд стиснул вставные зубы. На щеках заходили желваки.

– Э, куда дело-то зашло… Далеко зашло, видно. – Суслов грустно вздохнул. – Тогда я лучше помолчу.

– Нет. – Арнольд резко нажал на тормоз (благо к этому времени они уже свернули с Ярославки на более спокойное объездное шоссе).

– Ты работай давай, руль-то крути, – беззлобно приказал Суслов. – Ладно, раз так настаиваешь. Я скажу. Сколько у нее мужиков было?

– Это никого не касается.

– А сколько у нее щас, кроме тебя?

– И это тоже никого не касается.

– А ты сам-то при ней в роли кого? Что, думаешь, не знаю – полгода возле нее, как пудель на задних лапах. Цветочки, браслетик жемчужный… Дала она тебе хоть раз-то по-настоящему или все динамить продолжает?

– Слушай, Аркаша, ты это… знаешь, что за такие слова я…

– Кто? Я тебя как облупленного знаю. Щас ствол наружу – и палить. В кого палить, в меня, в твоего друга, кто единственный тебе добра желает, кто пропасть тебе не дал и сейчас не даст? Эх ты, Леха. Ты послушай меня. Я тебе скажу – эта баба не для тебя. Иметь ее по полной – пожалуйста, кто запрещает, если сладишь, конечно, с ней, со стервой. Но чтобы сюда ее к себе пустить, вот сюда, внутрь, – он ткнул Арнольда пальцем в сердце. – Это лучше уж кислоты какой-нибудь наглотаться – все одно, и так и этак погибель полная.

– Да не собираюсь я жениться на ней!

– Щас, не собираешься, на Фаинке-то? Кому другому рассказывай. Позовет тебя, так ночью как ошпаренный к ней рванешь. С Амура, с Колымы рванешь. Только не позовет она тебя.

– Было дело – звала, – с затаенной гордостью похвалился Арнольд.

– Ну, это, значит, от скуки, от блажи бабьей. – Суслов махнул рукой. – А так, чтобы по правде, по-настоящему – нет. Не нужен ты ей. Я больше скажу – она такими, как мы с тобой, гнушается, брезгует. Я еще там, в ресторане, ну, когда в первый раз-то ты мне ее показал, усек – брезгует она нами. Хотя, разобраться, чем она-то лучше – просто шикарная шлюха, но ведь шлюха. Ляжет с тем, кто больше заплатит.

– Не шлюха она никакая, – буркнул Арнольд.

– А я тебе повторю – сколько мужиков у ней до тебя было, а? А квартиру она что, себе сама купила? Из Питера небось голая сюда заявилась, и на тебе – «вольвуха» последней модели, квартира, бриллианты, меха. Шлюха она. Только метит высоко. Ой, как высоко, на самый верх. А ты ей не нужен. Ну, может, когда так, развлечься – пацан ты крепкий, сила вон немереная, ну и потянет ее к тебе на часок. А потом встала баба, «молнию» на трусах застегнула и забыла, как там тебя зовут и кто ты такой, парниша, есть.

– Не могу я ее пока бросить. Пытался – не могу.

– Запал – дальше некуда? Я ж тебе предлагал ход.

– Нет, с ней это не пойдет, не выйдет.

– Почему? Еще не с такими выходило. Приглашаешь вежливо, сажаешь в машину культурно, поишь в ресторане в ж… пока не упьется. Потом привозишь – не к себе, конечно, и не ко мне, а вон, например, к Сеньке Зайцу, у него подвал большой, оборудован отлично. Что она там против тебя – в подвале-то? Ну и развлекайся с ней, сколько душе угодно. Хоть неделю. Криков ее никто не услышит – делай что хочешь, хоть плеткой бей. Сломается, у ног твоих ползать будет – вот увидишь. Руки будет лизать, сука. Ну, а потом по обстоятельствам – если сладится у вас таким образом любовь – отпустишь, нет, так… Одной Фаинкой больше, одной меньше. Искать ее, конечно, будут. Поищут-поищут и перестанут. Если к тебе прицепятся по поводу нее, мы тебе такое алиби с братвой соорудим – комар носа не подточит.

Про подвал Суслов вспомнил не зря. Об одном таком подвале они с Арнольдом имели весьма точное представление. Это осталось там, далеко, – в другой их хабаровской, дальневосточной жизни. В подвал кирпичного дома, более похожего на крепость, построенного на окраине Хабаровска в самом начале девяностых, их тогдашний, ныне покойный босс Жорка Чувалый заточил свою строптивую любовь. Имени этой девицы Арнольд не знал. Но саму ее помнил. «До подвала» – смуглой, гибкой, отвязной брюнеткой, страшной потаскухой, конечно, но все равно красавицей, зажигавшей хабаровские ночные клубы направо и налево. И после – полубезумной, сгорбленной, с трясущейся головой и изуродованными руками.

Что конкретно происходило в том подвале по ночам, когда Жорка Чувалый, распаленный водкой, спускался туда к «своей строптивой любви», Арнольд не знал, а гадать… Стремно было как-то гадать об этом – об этих ночных забавах. Тоскливо, тревожно как-то делалось на душе, и холодом тянуло, словно из склепа. Чувалый тогда был в большом авторитете по всему Дальнему Востоку. Слово его было закон. И они с Аркашей Сусловым и вякнуть-то особо ничего поперек ему не могли. Да и чего было вякать? Это ж все были дела его личные, любовные, подвальные, глухие.

Однако ту ночь, когда подвал опустел, Арнольд тоже не забыл. Чувалый приказал ему и двум другим – таким же как он, молодым еще, не авторитетным приехать к нему на машине. В подвал он спустился один. Они ждали его. Долго ждали. Свою бывшую «строптивую любовь» Чувалый выволок на свет словно мешок с картошкой. Она… Арнольду потом часто снилось по ночам ее лицо – одутловатое, с воспаленными веками, испещренное багровыми, плохо заживающими язвами. Это были следы от ожогов – Чувалый тушил окурки сигарет о щеки и лоб своей пленницы. Она хрипло застонала, забормотала что-то и протянула к ним руки. Кисти ее были обмотаны грязными окровавленными бинтами. Чувалый в виде особого наказания отрубил ей на обеих руках фаланги указательного и безымянного пальцев, чтобы навсегда отбить охоту царапаться.

Они отвезли Чувалого и его пленницу в тайгу. Долго ждали у машины, курили. Чувалый вернулся один. Приказал взять из багажника лопаты. Ель с расщепленным грозой стволом – Арнольд до сих пор помнил место той тайной таежной могилы.

И сейчас здесь на дороге он представил себе… Так ясно, живо представил.

Подвал. Холод цементного пола…

Всхлипы, стоны, крики о помощи. Напрасные крики…

Брызги крови на каменных стенах. Слипшиеся волосы, запекшиеся раны, страх… Боль…

Не надо, не делай этого, я прошу, умоляю – не надо!!!

Красота, превратившаяся в слизь, в мокроту, смешанная с пылью, с паутиной. Жизнь, втоптанная в прах, чтобы уже никогда не подняться, не расцвести, не дать начало новой жизни.

Подвал и она– Фаина. И то, что с ней станет потом. После. С ней. И с ним тоже.

– Нет. С ней я такого не могу сделать. Не желаю. – Арнольд свернул с объездной на проселочную дорогу, ведущую в Большие Глины. Смеркалось. Кусты вдоль дороги отбрасывали длинные тени.

– То-то, что не желаешь, – с раздражением отрезал Суслов. – Добреньким стал, а забыл, как в Хабаровске…

– Нечего про то вспоминать. То было и прошло. Ты вон сейчас тоже другой стал. Жену заимел, клумбы ей цельные в подарок возишь.

– Настюха моя того стоит. Понял? – Суслов отчего-то (сам того не желая) начал свирепеть. – Я за себя ее какой взял, знаешь? Целкой взял, чистой-непорочной. Это по нынешним-то временам чудо, редкость. Соблюдала себя, с кем попало не ложилась. А если бы легла с кем – в моем подвале бы и осталась. И костей ее никто бы не откопал. А так вот – счастье у нас, дом, сын. А ты… ты ж ее, Фаинку-то, потом все одно замочишь. Или сам сопьешься.

– Я не сопьюсь, – ответил Арнольд. – Ее же… не знаю… пусть пока живет… потом не знаю, что будет.

– Не знаю, замямлил… Эх, баба-чертовка, ты глянь на себя, радости она тебя лишила. Сколько месяцев вон уж сам не свой, как иголку съел. Думаешь, не видно со стороны? Все видно. Давно хоть виделись с ней?

– Давно, почти месяц назад.

– Ну и?

– Я ей в Сочи предложил махнуть. Отказалась, занята, мол.

– Посмеялась еще небось над тобой.

– Не смеется она надо мной никогда.

– А эта подруга-то ее, лыжница?

– Алька?

– Она что, все с ней? По-прежнему?

– Она вроде домработницы у нее.

– Угу, домработница с проживанием. Кретин ты.

Арнольд не ответил. Что толку было отвечать, продолжать этот спор? Он вел машину, думал о ней, о Фаине. И еще о сне, который видел как раз сегодняшней ночью. Сон этот снился ему уже однажды, много лет назад, еще на зоне.

Снилась какая-то полутемная комната и роскошная царская кровать под алым балдахином. Такие кровати Арнольду, ночевавшему на заре юности все больше на съемных квартирах, в старых разваливающихся бараках, в загаженных, захарканных плевками нищих портовых притонах, наяву не попадались.

В том сне он вошел в эту комнату с яркого света и словно разом ослеп. А потом стал различать – смутно, как бы с трудом. Вот что-то прошуршало по полу в темноте. Проскребло, проползло мимо. В сумраке можно было разглядеть лишь нечто мохнатое, членистоногое, верткое, хищное – с острым жалом, с брюхом, налитым жгучим ядом. Во сне он отпрянул прочь, чтобы не дай бог не коснуться, не дотронуться. И очутился как раз возле кровати. Алый бархатный полог был задернут. За ним тоже что-то скрывалось – там, за этим сонным занавесом.

Он боялся его коснуться, как и хищного «нечто» на полу. Стоял, не шевелясь, вытянувшись в струнку, стараясь не выдать своего присутствия здесь, в этой комнате, даже дыханием. Внезапно по занавесу прошла дрожь, словно он был живым. Медленно, очень медленно бархатные сборки поползли в сторону. И вот уже их полотнища превратились в алую мглу, в кумачовый туман.

На кровати что-то лежало, укрытое одеялом. И от этого лежащего, скрытого надо было держаться подальше. Там, во сне, Арнольд это чувствовал – как зверь, на уровне инстинкта. Он хотел уйти, убежать. Но позади снова раздался тот вкрадчивый отвратительный шорох. Что-то стерегло его во мраке, грозя поразить отравленным жалом. Тогда он забрался на кровать. Встал на колени. Кровать оказалась мягкой – как будто добрая сотня пуховых перин была набросана на ее царский резной дубовый каркас. Арнольд протянул руку и осторожно потянул одеяло на себя. Он хотел и… боялся. Он должен был понять то, что там лежит. Одеяло скользнуло и…

На краткую долю секунды он увидел самого себя – таким, каким он был на зоне: худым тогда еще, молодым, небритым, осунувшимся. Увидел свое тело, свои руки, сложенные на груди. Увидел, хотя до этого никогда прежде не видел себя во сне со стороны. А потом лицо его стало прямо на глазах распадаться, гнить. Кожа почернела, сморщилась, оползла в мгновение ока как бы разъеденная неизлечимой проказой. И вот уже вместо головы – гнилая страшная рыбья морда, облепленная зеленой чешуей. Гигантская рыбья морда с протухшим зевом и выпученными глазами-бельмами насаженная на его туловище, застывшее в трупном окоченении на алых подушках. Сложенные на груди руки, тюремная роба…

Он проснулся с бешено бьющимся сердцем и долго не мог заснуть, страшась закрыть глаза – до самой лагерной побудки. А потом все не находил себе места. Даже хотел было спросить у кого-то из бывалых – что мог означать такой гиблый сон. Однако не успел. Вечером того же дня его – тогда уже расконвоированного – встретили пятеро. С тремя из этой пятерки у Арнольда была открытая война, с остальными – неулаженный конфликт. Обычно в таких ситуациях он не терял бдительности и присутствия духа. А тут что-то ослаб – сплоховал, запаниковал. Его сбили с ног, ударив по голове прутом арматуры. Повалили на землю и начали дубасить ногами. Это на зоне называлось «сплясать ламбаду». Потом трое сели на него, избитого, измочаленного, придавив собственной тяжестью, заломили руки назад, свернули набок голову и засунули ему в рот железный прут. Нет, в этой драке они не собирались убивать его, мочить намертво, зарабатывая себе новый срок. Они просто ломали его – тогда еще молодого, небитого, зеленого, учили уму-разуму, смирению, почтительности. Ворочая железякой, они выбили ему передние зубы, вылущили их из десен, словно горошины из стручка.

Тогда он едва не умер от болевого шока, едва не захлебнулся собственной кровью. И потом долгих два месяца валялся в лазарете. На тюремно-больничной койке, точь-в-точь как во сне на той пышной кровати под алым балдахином.

Как во сне… Вот совпаденье… И вот этот проклятый сон – сто раз забытый и вечно памятный – приснился ему снова сегодняшней июньской ночью. Уже не так ярко, устрашающе, однако…

Гнилая мертвая плоть… В комфортабельном салоне «Мицубиси Паджеро», насквозь пропитанном ароматом бесчисленных роз, Арнольд, как и во сне, чуял ее тошнотворный запах. Они миновали Большие Глины. Дом Суслова стоял на отшибе. К нему вела специально проложенная бетонка. Окончательно стемнело. Свет фар да луна – а больше ничего яркого, летняя ночь.

– Кретин ты и дурак, – повторил Суслов. – И чему я тебя только учил, здоровье тратил? Зря только разговор затеяли, давление вон у меня подскочило. А чего мне, собственно? Твои это дела, твои проблемы – ты и решай.

Они подъехали к воротам. Ворота были новые, автоматические. Арнольд достал пульт, нажал кнопку, нажал вторую – никакого эффекта.

– Чертова электроника, вот кого в подвал-то забить – того, кто эту хренотень тебе устанавливал. – Он потряс пультом. – Когда чинили-то? В понедельник – и опять не открывается.

– Щас откроем так. – Суслов полез из джипа. – Слышь, цветы-то забери. И это… корешок… не обижайся… если что вгорячах сказал не так, ты это… прости… Я ж как лучше хочу, болею за тебя… Щас придем и по коньячку… За мир-дружбу и за сынка моего новорожденного, Игоря Аркадьевича.

Разминая ноги, затекшие от долгого сидения в машине, он направился к воротам. Арнольд распахнул заднюю дверь, сгребая букеты. От их сладкого тлена запершило в горле, зависть, жгучая зависть ужалила сердце. «Захотела б моей быть, купал бы ее в розах, да что в розах, банк бы ломанул какой-нибудь, с деньгами увез бы ее, куда б захотела, эх, Фаня-Фаиночка! Змея ты подколо…»

Он услышал выстрел и в первое мгновение не ощутил никакой опасности, просто безмерно удивился. Руки его были заняты охапкой лилий и роз, и он не успел среагировать, как должно. Не успел выхватить из-за пояса свой пистолет, который по старой привычке всегда возил с собой, даже на свидание с Фаиной. Пуля ударила его в затылок, и он рухнул на колени, ткнулся лицом в заднее сиденье, в цветы, которые, как из рога изобилия, посыпались на кожаные подушки из его разжавшихся рук. Он не слышал, как хрипел раненый Суслов – пуля угодила ему в живот, но он не упал, лишь согнулся, зажимая рану. В ночи прогремели еще два выстрела, но их он тоже уже не услышал. Не услышал и чьих-то быстрых шагов, приближавшихся из темноты.

Глава 3

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ, ТОЛЬКО…